トップQs

タイムライン

チャット

視点

ピロール

ウィキペディアから

Remove ads

ピロール(PyrroleまたはPyrrol)は、分子式 C4H5N、分子量 67.09 の五員環構造を持つ複素環式芳香族化合物のアミンの一種である。二重結合の位置が違う異性体に2H-ピロールと3H-ピロールがある。分子内にピロールを部分構造として含む化合物において、この構造をピロール環と呼ぶ。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2024年6月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

Remove ads

歴史

ピロールは1834年にルンゲによってコールタールの成分として初めて検出され、1857年には骨の熱分解物から単離された[3]。その名前は塩酸で湿らせた木材にピロールをつけると赤色を呈することから、ギリシャ語のpyrrhos ( πυρρός 「赤みがかった、燃えるような」) に由来する[4]。

性質

果実様の特異臭を有する薄黄色透明の液体で、水に溶けにくく有機溶媒に溶ける。濃塩酸などとの反応により重合する。

ピロールの窒素原子はsp2混成軌道であり,窒素原子のもつ孤立電子対までもが環全体に非局在化されているため芳香族性を示す。その芳香族性は同じ6π電子系のフランより高くチオフェンと同程度であるが、ベンゼンよりは低いため塩基性はアミンやピリジンに比べてはるかに低い(pKb=13.6)。これは窒素原子上へのプロトンの付加が起こると芳香族性が崩れるためである。その代わり、アニオンの共鳴安定性により酸性度は高い(pKa=16.5)[5]。

合成法

工業的製法として、ピロールは二酸化ケイ素や酸化アルミニウムなどの固体酸触媒の存在下でフランをアンモニアで処理することによって製造される。

実験室的製法

パール・クノールピロール合成

1,4-ジカルボニル化合物とアンモニアまたは第一級アミンと反応させることで置換ピロールを形成する[6]。

この反応では片方のカルボニル基にアミンが縮合してイミンになった後,エナミンに互変異することでもう片方のカルボニル基と縮合して生成物を得る。また,アミンを添加しなかった場合,フランが生成する[5]。

クノールピロール合成

α-アミノケトンまたはα-アミノ-β-ケトエステルと活性メチレン化合物との反応である[7][8]。

この方法は、α-アミノケトン(1)のカルボニル基と(2)のメチレン基、及び(1)のアミノ基と(2)のα位のカルボニル基がそれぞれ縮合することで生成物を得る。

ハンチピロール合成

β-ケトエステル(1)とアンモニア(または第一級アミン)およびα-ハロケトン(2)を反応させて置換ピロール(3)を得る方法[9]。

野依によるピロール合成法

水酸化ナトリウムまたは遷移金属などを触媒として、2-アミノエタノールとカルボニル化合物を反応させることでピロールを得る、野依良治らによる方法[10]。

その他

上記の他にも、アルキンとイソニトリルとの反応[11]や、粘液酸アンモニウムの分解によっても生じる(図)[12]。

反応

ピロールは芳香族性を示すため、オレフィンとしての性質は示しにくい一方、求電子置換反応は起こりやすい。

求電子置換反応

ピロールは中間体の共鳴安定性(図)から2位または5位の炭素にて求電子置換反応が起こりやすい[5]。

しかし、先述の通り、重合反応が起こる可能性もある。

ディールス・アルダー反応

N-アルキルピロールは電子供与基であるアミノ基を持つジエンであり、ディールス・アルダー反応でジエノフィルとしての役割を担う。しかし芳香族性の高さから当該反応はフランに比べ起こりにくい[5]。

その他の反応

ピロールの酸性度の高さから水素化ナトリウムなどの強塩基によって脱プロトン化することができ、求核試薬として使用できる[5]。

クロロホルムの塩基処理によって得られたジクロロカルベンとの反応では、環拡大が起こり、3-クロロピリジンが得られる[14]。

Remove ads

生体内での存在

ピロール自体は天然に見られないが、ピロールを含む化合物は多く見られる。ピロール環4個が炭素原子1個ずつをはさんで結合した環(テトラピロール環と総称する)には、ヘム(ヘモグロビンやシトクロムに含まれる)のポルフィリン環、クロロフィルのクロリン環、ビタミンB12のコリン環などがある(多くは内部に金属をキレートしている)。またビリルビンやフィコビリン(光合成色素であるフィコシアニン、フィコエリスリンなどの発色団)はピロール環が4個直列した構造(開環テトラピロール)を持っている。これらテトラピロール化合物は生体内物質に多く、また二重結合が多数共役しているため可視光を吸収し特有の色を示すものが多い。

生合成

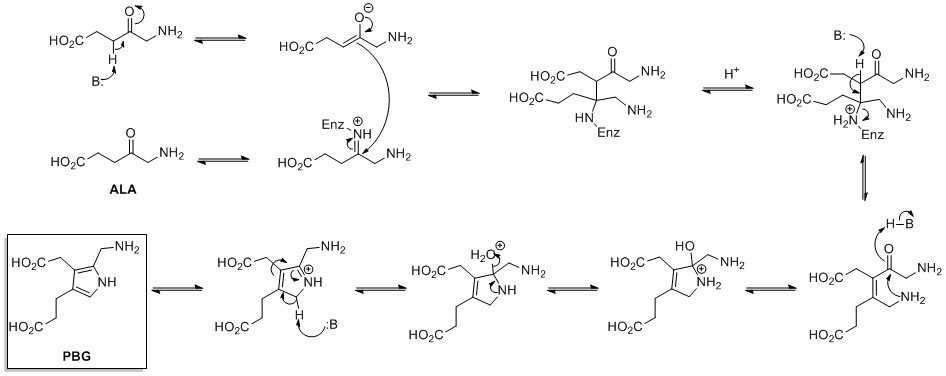

ピロール環の生合成は、グリシンとスクシニルCoAから合成されるアミノレブリン酸(ALA)から開始される。ALA脱水酵素は、クノール型環合成を介して2つのALA分子の縮合を触媒し、ポルフォビリノーゲン(PBG)を形成する。複数のポルフォビリノーゲンが縮合することで大員環のヘムやクロロフィルなどを形成する[15]。

Remove ads

ポリピロール

→詳細は「ポリピロール」を参照

多数のピロール環を結合した合成化合物ポリピロールは導電性を示し合成有機金属や有機半導体の材料ともなる[16]。

ポリピロールは直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムの一種であるドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムを添加したピロール水溶液のステンレス電極による電解重合によって陰極に得られる。この時、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムには電解液としての働きと、ポリピロールに電導性を付与するドーピング剤としての2つの役割がある(なお、この時ドーピングされるのはアニオンであるドデジルベンゼンスルホン酸イオンである)。ポリピロール自体は鉄塩などの酸化剤によるピロールの化学的酸化でも得られるが、自立したポリマーフィルムとして得るには、電気化学的酸化による不活性電極下による電解重合による方法しかない[要出典]。

出典

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads