トップQs

タイムライン

チャット

視点

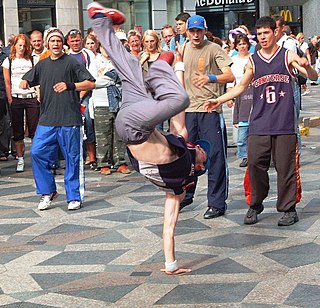

ブレイクダンス

ストリートダンスの一つ ウィキペディアから

Remove ads

ブレイクダンス(英: breakdancing)は、ストリートダンスの一つで、ヒップホップ三大要素、もしくは四大要素の一つ。

概要

ブレイクダンスの全盛期は、1980年代前半とされている。英語圏ではブレイキン(breakin')、B-ボーイング(b-boying)、B-ガーリング(b-girling)とも呼ばれ、ダンサーをB-ボーイ(b-boy)やB-ガール(b-girl)、ブレイカー(breaker)と呼ぶ。B-ボーイ、B-ガールの“B”はブラックの“B”と誤解されがちだが、これは誤りであり、Bボーイとはブレイク(突破)する者[注 1]、もしくはブレイクビーツで踊る者の事である。「ブレイクダンス」「ブレイキン」という呼称は、1980年代前半に世界的に広く知られるようになった。

ブレイクダンスは1970年代中盤頃にニューヨークのサウスブロンクス地区のアフリカ系アメリカ人やラテンアメリカ人の若者達によって発展したストリートダンスのスタイルである[1][2]。また、アフリカ・バンバータの提案でギャングが抗争をまとめるために銃撃戦の代わりにブレイクダンスのバトルを用い、発展に繋がったと言われている。映画『ワイルド・スタイル』(1982)はブレイクダンスを知らしめるに充分だった。

アメリカのヒップホップ・ジャーナリスト、ジェフ・チェンは「1970 - 1980年代にかけてニューヨーク、ブラック、ラティーノ・キッズの中で新しいストリート・ダンスが浸透した。そのスタイルは微妙な地域差を生み出した。ニューヨーク、ブルックリンではuplock、ないしrocking、ロサンゼルスではlocking、フレズノではboogaloo、poping、サンフランシスコやオークランドではstruttinと呼ばれた。その後、1980年中頃になってこれらのスタイルの総称としてメディアがbreak–dancingと呼び始めたのだ」と述べている[3]。

後に、ニューヨークのロックステディークルー(Rock Steady Crew)などのクルー同士による大規模な抗争がメディアの関心を受け、これがダンスチームの成長へと繋がった。ディスコクラブ、公共イベントなどにもブレイクダンサーは進出していった。人気は1980年代後半には下火となったが、アフリカの民族舞踊などの動きなどが取り入れられ地味ながら安定した人気もあった。近年では「Battle of the Year」や「Red Bull BC One」等の世界大会が行われ、2024年パリオリンピックに「ブレイキン」として採用されている。

Remove ads

ルーツ

要約

視点

19世紀にブレイクダンスに類似したダンスが存在したという説もあり、1867年に出版されたジョン・マクレガーの著書『バルト海航海記』には、「若い男が一人で、空中で不可解な跳躍を繰り返し練習していた…彼は身体を振り上げ上腿が大きな円を描いた時、手を軸にして回転していた」という、スウェーデンのノーショーピング市近くで見たとされる描写がある[4]。その外観は一見ブレイクダンスのように見え、”サーモン地区のダンス”などと呼ばれていたという[5]。1894年、発明王のエジソンが開発に協力したキネトスコープの実演用として、「ブレイクダウン」を踊っている映画を撮影した[6][7]。その後、1898年に彼は曲芸的な「ヘッドスピン」を披露する若いストリート・ダンサーの映画を撮影した[8]。

20世紀では、1959年にナイジェリア・カドゥナ州の民族の間でブレイクダンスが存在していたという映像もある[9]。

この種の踊りは、1500年代からブラジルに伝わる古典的柔術・カポエイラの動きが起源だとする説を信じる人々は多い[3]。しかしニューヨーク・ブレイキングの開拓者・ロック・ステディー・クルーのCrazy LegsとKen Swiftは、少年時代にカポエイラを見たことはなく、むしろソウル・ヒーローだったジェームス・ブラウンの踊りやカンフー映画の影響があった、と述べている[3]。カポエイラがブレイクダンスに影響を与えたとされる直接的な論拠はない[2]。

アメリカ公開から3ヵ月後、1983年7月に日本でも公開された『フラッシュダンス』の中盤にほんの60秒[2][10]、キャストクレジットには無記載のブレイキングのクルーが路上で踊るが[2][10]、彼らはそこらにいた素人ではなく、そのロック・ステディー・クルーで[2][11][12][13]、使用された楽曲はJimmy Castor Bunchの「It's Just Begun」である[11]。この"ダンスらしくないダンス"は、世界各国でタイムラグは生じるものの、国境を越え世界中の男心を鷲掴みにした[2]。日本に於いても『フラッシュダンス』を都内の映画館で観た風見慎吾がこの1シーンに驚き、渡米してブレイクダンスを習得し、1984年12月リリースの楽曲『涙のtake a chance』で全編ブレイクダンスの振り付けを取り入れた逸話はよく知られる[10][14][15][16][17]。

ある意味でヒップホップの創始者とも言える、DJクール・ハークは、ジャズ、R&B、ラテンなどの音楽に共通する"break"、つまり曲の流れを変えるパーカッションだけの中間部分を繰り返しループさせる技術によってダンサーたちの欲求を刺激した[3]。つまり"break"の語源は楽曲中における音楽用語としての「ブレイク」に由来するものと考えられる[3]。「ブレイク」が訪れるとダンサーたちはフロアの輪の中に飛び込み、自ら即興的(improvisational)な踊りを曲のブレイクの間中披露した。数人のダンサーによるバトルが展開されることも多く、誰が最も多くの喝采を浴びたかで技を競い合った[3]。

Remove ads

音楽/映画

音楽はブレイクダンスにとって大切な要素である。ブレイクダンスの音楽であるブレイクビーツの元となった原曲は、1970年代から1980年代頃のファンク、ソウル、ジャズ・ファンク、ラテン、ディスコミュージック、R&Bなどの間奏に見られる。これらの異なった曲をDJが編集したものが用いられる。この手法はDJクール・ハーク[注 2]により生み出された。さらにハークの友人であるグランドマスター・フラッシュ[注 3]や、アフリカ・バンバータらがこれを発展させた。やがてブレイクビーツのほかにスクラッチも、ヒップホップ文化の要素として加えられた。

ブレイクダンスに適した音楽であればジャンルは制限されず、異なった音楽のジャンルであるエレクトロ、ロックなども使用される。ブレイクダンスの課題曲としては、ジェームス・ブラウンの「ギブ・イット・アップ・オア・ターン・イット・ルーズ」やジミー・キャスター・バンチの「イッツ・ジャスト・ビガン」、インクレディブル・ボンゴ・バンドの「アパッチ」[18] などがある。 1983年には初期のストリート・カルチャー映画ワイルド・スタイル(原題:Flashdance)』が公開されブレイクダンスを披露している[12][19]。

1984年には映画『ビート・ストリート』[20]と、映画『ブレイクダンス(原題:Breakin')』が公開された。映画『ブレイクダンス』からは、オリー&ジェリーの「ブレイキン・・ゼアズ・ノー・ストッピン・アス」は全米ポップ・チャートでもヒットしている。また1985年には、「クラッシュ・グルーヴ」が公開されている。

発展

要約

視点

アメリカでは、ロック・ステディ・クルーのメンバーも、ファブ・ファイブ・スレディ、ビッグ・ダディ・ケインも「Bボーイ」という用語を使用し、ブレイクダンスの普及に貢献した[21]。またNYC.BREAKERSなどがメディアで活躍し、アメリカ国内でブームを巻き起こすも、ブレイクダンスのブームは80年代後半には下火になってしまった。だが、80年代にはブレイクダンスはヨーロッパや日本にも伝わり、人気を得ることになる。

1990年にはドイツで世界大会「Battle of the Year」が開催されるまでになり、アメリカでも人気を盛り返す。90年代、現在のブレイクダンスの基礎を築いたロック・ステディ・クルーのPrince Kenswiftの影響を色濃く受けたアメリカのチーム「STYLE ELEMENTS」はブレイクダンスを一つ上のレベルまで押し上げたと言われ、後のシーンにも多大な影響を与えている。

2000年代に入り、斬新なダンスを見せるB-Boyがフランスなどのヨーロッパ諸国や、韓国から次々と登場した。韓国の代表チームは、著名な世界大会のタイトルを次々と獲得し、確固たる地位を築いている。韓国ではブレイクダンスのプロとして活躍しているダンサーも多く、政府までが支援に乗り出している。さらにイベント会場も、クラブのようなアンダーグラウンドな場所ではなく、一般のホールなどを借りて行われることも多い。

その他の地域でもブレイクダンス・シーンは拡大し、北アメリカ、ヨーロッパ以外にも、東アジア、東南アジア、西アジア、アフリカ、オセアニア、南米(ブラジルなど)など、はてはロシアのチームが2008年の著名な世界大会で準優勝するなど、B-boy B-girlは世界中に存在するといっても過言ではない。現にBOTY参加国は年々増加している。

ブレイクダンス

2000年代は「Battle of the Year」と「UK Bboy Championships」、「Freestyle Session」が世界三大大会と称されていたが、他にも「IBE」等世界規模の大会が開催され、世界へのシーン拡大に貢献している。

オリンピック界では国際オリンピック委員会 (IOC) およびIOC公認団体ARISFに加盟する世界ダンススポーツ連盟 (WDSF) が「ブレイキン」の名でダンスバトル競技を始めた。WDSFはもともと社交ダンスのスタンダード&ラテンをメインとしており、そこにストリートの世界が共存することとなった。スタンダード&ラテンを差し置き、ブレイキンが2018年ブエノスアイレスユースオリンピックで3種目(男子、女子、男女混合)構成で正式競技となり、2024年パリオリンピックでは2種目(男子、女子)が追加種目となった。しかし、2028年ロサンゼルスオリンピックでは、追加競技候補から外れている[22]。

Remove ads

日本のシーン

要約

視点

日本での紹介

1983年10月に日本でも公開されたアメリカ映画『ワイルド・スタイル』で1983年11月に来日した[23]「ロック・ステディー・クルー」が日本にブレイクダンスを紹介した[24][25]。アメリカのヒップホップカルチャーが日本に紹介されたのはこの映画が最初[25]。ヒップホップカルチャーは、それまではほとんどメディアに紹介される事はなかったが[25]、西武デパートの記念イベント[26][27] としてテレビ番組『11PM』で放映された[28]。その時の放映で『ファンキージャム[29]』がエレクトリックブギを教えていることが紹介される。その後ファンキージャム・ブレーカーズが誕生し、日本各地でショーをしたことで広く知られる事となる[30]。『ワイルド・スタイル』を大映と共同配給し[24][31]、ロック・ステディー・クルーを日本に連れて来たのは葛井克亮である[24][31](詳細は人間の証明#影響を参照)。いとうせいこうらは、ヒップホップの主要構成要素であるラップとDJに注目したが、若者の間ではブレイクダンスの方が日本では先に浸透していく[25]。

1984年11月17日公開の日本映画『ザ・オーディション』では、冒頭にブレイクダンスを踊る若者が登場する。日本に於けるブレイクダンスの普及については「『ワイルド・スタイル』に出演したダンサーが1980年代前半にツアーで日本に来て、それを見た人たちが代々木(代々木公園前)のホコ天で始めて日本に広がった」とする証言があるが[32]、『ザ・オーディション』は1984年8月末から10月始めに撮影された映画であり[33]、劇中、代々木のホコ天も映るがブレイクダンスをやっている者はまだいない。

言葉の普及

「ブレイクダンス」という言葉の日本での初出の可能性があるものとして『シティロード』1983年10月号の映画『ワイルド・スタイル』を紹介した記事がある[23]。

| 「 | 『フラッシュダンス』(日本公開1983年7月)でCrazy Legsが垣間見せたブレイク・ダンス。彼が所属するロック・ステディー・クルーの一党が、『ワイルド・スタイル』でもアクロバット・ダンスを見せる。脳天で2回転、肩で3回転、関節が無いんじゃない、と思わせるクネクネした体の動き、こーゆーのを、見てから、初めて、人間離れして、とゆ―言葉を使ってほしーと思わせる驚異の体。ダンスにゃ、当然、音楽が必要。ダブル・トラブル、ビジー・ビー、コールド・クラッシュらが、軽快ラップで躍らせる。音楽の使い方よりも面白いのは、科白のやり取りがラップ・スタイル(無演奏)で、軽快なテムポで行われるところ。この秀逸なアイディア、ミュージカルの新たなスタイルの誕生を思わせるね | 」 |

執筆者は不明で、今日的には誤認も含まれる表現もある[注 4]が、ブレイクダンスの説明には、「ストリートやディスコで、マットなんぞを敷きまして、肩や頭でスピン、全身をクネクネさせ、アクロバティックに踊るダンス。縄跳びが引用されることもある」と書かれている[23]。

事典・用語辞典での「ブレイクダンス」の初出と見られる記述は、『現代用語の基礎知識』(自由国民社)1984年版とされている[34]。同書は1984年1月1日発行のため、執筆は1983年と見られる。この記述は、音楽関係の項目ではなく「時代感覚用語の解説」というこの年新設された項目で「ブレーク・ダンシング」として取り上げられている[34]。

| 「 | 映画『フラッシュダンス』の中でもじゃんじゃん出てきたが、いまやアメリカのシティ・ボーイたちの間でいちばんイマいとされているのは、まったく形式にとらわれない破れかぶれみたいな踊り、すなわち『ブレーク・ダンシング』である。とくに"ファン・ハウス"(Fun House)と呼ばれるマンハッタンのロゥワー・ウエストサイドにあるディスコで、真夜中の午前2時頃から閉店時間の朝9時までメチャメチャに踊り狂うのが最高だと言われており、ブリッジ・アンド・トンネル・クラウドという名のおんぼろスタイルの若者たちが何百人となくひしめき合っている。二、三年前に、ニューヨークの街路の上から始まったといわれるこのキッド(ガキ)たちの個性的な踊りを巧みに取入れてブロードウェーへの道を切りひらいたのが『フラッシュダンス』の… | 」 |

1984年6月23日の映画『ブレイクダンス』公開時に、映画評論家の渡辺祥子が『週刊平凡』1984年6月22日号で、「ナイフや銃で闘っていた黒人たちは、いまやブレイクダンスを武器に勝負する 全米を揺るがすこの激しい社会的現象は映画『ブレイクダンス』を境に再び日本を襲撃してきた」[35]という見出しで、ブレイクダンスの概要と当時のアメリカニューヨークに於けるブレイクダンスの状況を説明している。

| 「 | ブレイクダンスとは基本的にソロで踊る。ほかのダンスとの違いは、一人が踊っている他の者は休止し、踊りを眺める点。ブレイクとは休息を意味し、既成のダンスをぶっ壊す意味もある。ジェニファー・ビールスが一夜にしてスターになった『フラッシュダンス』(1983年)の中に、ちょっと風変わりなダンスを踊る黒人たちが出てきたとき、私は、アレッ!?と目を見張った。あれは、夏になるとワシントンスクエアやブロードウェイの劇場の前で、ダンボールを敷いて踊っているのと同じ人じゃないかな?でもまさか街で踊っている人たちを連れてきたんじゃないですよね。彼らの動きはダンスというよりもゼンマイ仕掛けの人形を思わせたり、複雑な器械体操に似たものだけど、ジェニファー・ビールスが、ラストのオーディションでこの動きを一部取り入れているものを見ると、ちゃんとダンスになっているというより、とても新鮮で大胆でセクシーな魅力があふれている。この風変わりなダンスがブレイクダンスと呼ばれていることは『フラッシュダンス』を見る前から、ニューヨークのタウン誌などで知っていた。そのときの記事には、最近ディスコで踊る人たちの中には《ブレイクダンス》の動きを取り入れている人が目立つようになったとあったが、当時の普通のディスコでは『サタデー・ナイト・フィーバー』以来のディスコダンスがそのまま続いているようだったし、ブロードウェイではタップがブームを予感させ、他のダンスの入り込む余地はないように見えた。ところが『フラッシュダンス』で《ブレイクダンス》が日の目を見ることになり、昨年(1983年)秋から、ブロードウェイのステージで評判を呼ぶ『タップダンス・キッド(英語版)』には、ついに《ブレイクダンス》が登場してきたのだ。ブロードウェイの舞台に取り入れられた、ということはダンスの世界で公認されたということになるのだろうか。10年ほど前(1974年)に荒廃したサウスブロンクスで自然発生的に生まれ、黒人やスパニッシュ《スペイン語をしゃべる人たち》の間で流行し始めた《ブレイクダンス》は…… | 」 |

これらの記述から1984年の春の時点では、日本では一般レベルではブレイクダンスはまだ全く知られていない状況で、ニューヨークでも一般レベルではまだ誰からも認知されている状況ではなく、公園や街で踊っている人たちが目立ってきたぐらいの認識だったものと見られる。若杉実の著書『Jダンス JPOPはなぜ歌からダンスにシフトしたのか』では、当時について「日本に於けるダンスの状況は"ダンスなんてオンナがやるもの"という認識が強かった。一般にダンスの身体運動は"女性的で身体をいかに美しく見せるか"という共通した美的感覚が内包され、バレエは勿論、フラメンコやタンゴ、ジャズダンスなどにもその感覚は含まれていた。風見以前の日本に於けるダンスブームの最大の現象は、日本列島をダンス天国にしたピンク・レディーの"ピンクダンス"だが、彼女たちの踊りをマネして遊ぶ子供たちは女子がほとんど。男子は彼女たちを遠巻きに見るだけだった。」と記載されている[2]。

大衆への普及、流行

1984年11月には、風見慎吾が楽曲「涙のtake a chance」を発売し、ブレイクダンスの動きがテレビを通じて一般にも知られるようになった[10][13][14][15][16][17][36][37][38][39][40][41][42][43]。風見がテレビで初めてブレイクダンスを披露したのは、レギュラーだった『欽ちゃんの週刊欽曜日』(TBS)内であるが[39]、これ以前について風見は「当時のダンサーと言えば、東京音楽学院のスクールメイツと日テレ音楽学院のザ・バーズしかいなかった」と証言している[39]。同曲は"歌謡曲にブレイクダンスを取り入れた"と評されることが多いが、風見が実際にやったことは、むしろその逆、"ブレイクダンスに歌謡曲を取り入れた"ものだった[10]。ブレイクダンスの激しい動きは、それまでも歌番組では考えられない物で、アスリートの機敏な動きを捉える画角を瞬時に判断できるカメラワークが求められるようになった[10]。以降のダンス&ボーカルグループでは、ダンスとボーカルは分離され、歌パート以外にダンサーがダンスを披露する時間が曲内に設けられるなど、後のダンス・ミュージックのライブパフォーマンスに大きな影響を与えた[10]。風見は「大将(萩本欽一)の決断がなければ日本のヒップホップは5年普及が遅れたと思う」と述べている[39]。日本のヒップホップ文化は、ラップより前にブレイクダンスが流行った[12]。

1985年8月3日公開の松竹映画『俺ら東京さ行ぐだ』では、劇中、代々木のホコ天でブレイクダンスを踊る男の子が映る。

お笑い芸人のナインティナイン・岡村隆史は1980年代から『KID』というBboyネームを名乗り、関西を拠点とするブレイクダンスクルー『ANGEL DUST BREAKERS』のメンバーとして活躍していた[44]。

1986年に放送されたNHK銀河テレビ小説『まんだら屋の良太』のオープニングでは主人公・大山良太役の杉本哲太がブレイクダンスを披露している[45]。

2002年にフジテレビ『めちゃ×2イケてるッ!』の企画で、岡村隆史がガレッジセール・ゴリとのブレイクダンス対決が放送された。この映像をきっかけに世間でのブレイクダンスの認知度が急上昇し、ブレイクダンスに挑戦する若者が激増した。また、この年の富士フイルムのCMでも樹木希林が岸本加世子と共にブレイクダンスを披露していた。

2007年、テレビ朝日『仮面ライダー電王』で、主人公・野上良太郎役の佐藤健がブレイクダンスを踊るシーンが放送された[46]。

2010年代からテレビでのダンス番組が増えた他、2012年度に改訂された新学習指導要領にて中学体育でのダンスが必修化され、SNSの普及とともに更に若い層の新規参入に貢献している。ヤマハミュージックジャパンが公開した2015年のデータ『ダンスに関する意識調査』(小学生のこどもを持つ親、男女各500人)によれば、全体の一割が民間あるいは公共のダンススクールに通い、そのうち七割が"ストリートダンス"を習っているという[2][注 5]。

2015年版『スポーツ産業白書』によれば、日本のストリートダンス人口は600万人を越え、うちブレイクダンス/ブレイキンの比率が最多といわれる。これはサッカー人口480万人を凌ぐ[2]。

2020年には世界初のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」が日本国内で発足。ブレイクダンスを主体とするチーム「KOSÉ 8ROCKS」を始め、複数のチームでブレイクダンサーがDリーガー(プロダンサー)として活動している。

ブレイキンが2024年パリオリンピックの競技に採用され、日本では2023年2月19日に「第4回全日本ブレイキン選手権」がNHKでテレビ放送された。同年12月31日に放送された第74回NHK紅白歌合戦では、郷ひろみがShigekixらと共にブレイキンに挑戦し、逆立ちして止まる大技のマックスを披露した[47]。

世界大会や競技における日本人の活躍

1998年に開催されたUK B-BOY CHAMPIONSHIPSにて、日本のチームとして初めて「The Spartanic Rockers」が世界大会優勝を成し遂げた。同年および1999年のBattle of the Yearでは、共にBEST SHOWを受賞した。

Battle of the Yearでは2000年代以降も、「WASEDA BREAKERS」、「Fire Works」、「一撃」、「Turn Phase Crew」、「All Area」、「MORTAL COMBAT」など複数の日本のチームがBEST SHOWを受賞した。同大会での優勝は、2015年に「The Floorriorz」が初めて達成し、2017年まで大会史上初の3連覇を果たした。

個人による世界大会であるRed Bull BC ONEでは、2004年の第1回にKouskeが出場して以降、ほとんどの大会で日本人が出場している。2008年にはTaisukeが日本人個人として初の世界大会準優勝を達成した。2016年には名古屋で開催され、Isseiが日本人初の優勝を達成した。2017年にはAyumiが大会初のB-GIRLとして出場し、2018年からはB-GIRL部門が創設された。同年Amiが日本人2人目、B-GIRL部門初代女王となった。2020年にはShigekixが日本人3人目、大会史上最年少で優勝した。2023年にはAmiが2度目の優勝を達成した。

2018年ブエノスアイレスユースオリンピックではスポーツ競技としてブレイキンが初採用され、Ram(河合来夢)が金メダル、Shigekix(半井重幸)が銅メダルを獲得した[48]。

2024年パリオリンピックでは正式に競技として採用された。2023年10月7日に開催されたアジア大会ではSHIGEKIX(半井重幸)が金メダルを獲得し、パリオリンピックの日本代表に内定した[49]。2024年のパリオリンピック予選シリーズでは獲得ポイントが上位となったHIRO10(大能寛飛)、AMI(湯浅亜実)、AYUMI(福島あゆみ)が代表に内定した[50]。オリンピック本戦では、女子でAMIが金メダルを獲得し、男子ではSHIGEKIXが4位となった。

Remove ads

ダンスの詳細

要約

視点

ブレイクダンスは主にトップロック(エントリー)、ダウンロック(フットワーク)、パワームーブ、フリーズの四つの要素から成る。一度に全ての要素を盛り込む必要はなく、どの動きに重点を置くかはそれぞれのダンサーにより異なる。これらをより高度なレベルでこなすには柔軟性や筋力、リズム感が必要不可欠であり、即興性も求められる。なお、ダンサーには高い身体能力が求められるが、そこには身体的なリスクも付いて回る。手根管症候群をはじめとする神経障害や、ヘッドスピンの多用が頭皮に悪影響をもたらすこともある[51]。

- トップロック…立った状態での踊りのことで、代表的なものにエントリー、アップロック、ブロンクスステップなどがあるが、ブレイクダンスにおける立ち踊り全般をトップロックと呼ぶこともある。

- フットワーク…屈んだ状態で素早く足を動かしたり挑発したりする動きのことで、代表的なものに 6ステップ、3ステップ、シャッフル、キックアウト、CC などがある[52]がこれらは教える際に伝えやすいために作られたものである。フットワークを中心に様々な動きをするものを総括してスタイル、リズムブレイキンなどと呼ぶ[53]。

- パワームーブ…全身(主に上半身)を使い、回ったり跳ねたりするアクロバティックな動きの総称。代表的なものに、背中や肩で回転するウィンドミル、頭で回るヘッドスピンなどがある。基本的には脚を地面につけることのないムーブであるが、スワイプスなど脚を地面につける技もあり、うつ伏せで体を浮かし手のひらで回転するクリケットや開脚旋回のトーマスフレアなどもある。一般的に一つの技のみを披露するのではなく、いろいろなパワームーブを織り交ぜた(コンビネーション、繋ぎと呼ばれている)連続技を披露する。

- フリーズ…フットワークやパワームーブの一連の流れの中から音に合わせて体、動きを固めて止めること。代表的なものに、チェアー、マックス、アローバックなどがある。

フットワークを中心に踊る人を「スタイラー」、パワームーブを中心に踊る人を「パワームーバー」と呼ぶが、そういったものに分類されない多彩なダンススタイルもある。分類としては、他に「パワー」「アブストラクト」「ブロウアップ」「フレイバ」などがある。また、地域別の分類としては「トラディショナル・ニューヨーク・スタイル」「ユーロ・スタイル」「トロント・スタイル」(カナダ)などもある。

近年は、技の増加により、はっきりとした名称が付けられていない技が増えてきた。さらに、ダンサーの「オリジナルの技」をシグネチャー・ムーブと呼ぶこともあり、それらを真似することを「バイト」等の言葉を用いて批判の的になることがある。しかしながらウインドミルやシックスステップのように、時が流れるにつれてブレイクダンスの基礎としてバイトの枠から除外されることがあり、バイトの定義は曖昧である。

また、地域による技名の違いもある。例えば、「ジョーダン」というフリーズは、日本以外ではパイク(pike、槍の意)と呼ばれることが多い。更に、日本では足や手の形によって技の名称が異なることが多いが、海外では総称して1つの技名で呼ばれることが多い。

ブレイクダンスにおいてはダンスバトルが主な表現の場である。もともとはいわゆるストリートの少年たちが喧嘩するかわりにダンスで勝負したり、練習場所を争うために自然に行われるものであった。

現在ではバトルイベントとしてオーガナイズされたものが中心であり、音楽を流すDJ、その場をしきるMC、勝敗を決めるジャッジがおり、個々のダンサー、あるいはクルーがフロアの左右に分かれ、その間のフロアでお互いがダンスを披露する。「それぞれのクルーが交互に踊らなければいけない」、「相手に触れてはいけない」というのが暗黙の了解であり、基本的にそれ以外のルールは存在しない。

またDJの選曲は、ダンサーのテンションやバトルの流れに大きな影響を及ぼす。勝敗は全てジャッジの裁量に委ねられるが、基準となるものはなく、どこに重点をおいて評価するかはそれぞれのジャッジにより異なる。

クラブのDJタイムなどに行われる、ジャッジやMCのいない「サークルバトル」というのも存在する。イベントバトルと違い自分の好きな相手に好きなだけバトルを挑むことができる場であり、またバトル経験の浅い、あるいは全くない人の実戦練習の場としても重宝されている。色々な人が各々のタイミングでただ単に技を披露するだけのサークルと呼ばれるものも存在する。

ショーケースでの披露も存在し、クルーが様々な楽曲に合わせて振り付けを創作する。世界大会「Battle of the Year」では、予選から「ShowSide」として各クルーがショーケースを披露することを義務付けられている。1990年代から2000年前半はソロを中心とした技を披露するショーが中心だったが、2005年に日本のブレイクダンスチーム「一撃」がターンテーブルを表現したショーを行い、以降はコンセプトを作ったり、何かを表現したり、ストーリーを持たせたショーが中心になっている。

Remove ads

ファッション

Bボーイのファッションは個性であるとともに、機能性と関わっている。靴は、軽量でよりグリップ性、耐久性があるもの(主にスニーカー)が求められる。頭にかぶるものは特にヘッドスピンなどのパワームーブから頭を保護したり、動きを容易にするためにニット帽やヘルメットが用いられている。またこれらの下にバンダナを巻くことによって、髪が引っかかる不快さから守っている。

1980年代のBボーイは分厚く、しっかりとした型の紐靴を履いていた。また、Bボーイはより機能的でオシャレなものを身に着けるようになり、摩擦の少ないシャツや、フードのついた個性的なものを着ていた。またアイテムとして、ゲットー・ブラスターなどの大型のラジカセや、ストリートでの公演に使う段ボールを持ち歩いていた。クルーでの一様性や連帯感を出すために帽子やシャツ、靴を合わせて使うこともあった。クルーで統一するグループは多い。ブレイクダンスを支援する大手ブランドもある。これらはブレイクダンスイベントも後援している。一方でナイキは、宮下公園の民営化問題で、厳しく批判された。

Remove ads

フォト・ギャラリー

- ヘッドスタンド

- ジョーダン

- タートル

- ダウンロック

- ヘッドスピン

- シックスステップ

- アローバック

- ウィンドミル

- エアベイビー

- ハンドスタンド・プッシュアップ

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads