トップQs

タイムライン

チャット

視点

ポリプロピレン

プロピレンを重合させた熱可塑性樹脂 ウィキペディアから

Remove ads

ポリプロピレン(polypropylene、略称PP)とは、プロピレン重合体の熱可塑性樹脂である。

ポリプロピレンは汎用樹脂の中で、最高の耐熱性を誇り、比重が最も小さくて水に浮かぶという特徴を有する。さらに汎用樹脂としては比較的、強度が高く、耐薬品(酸、アルカリを含む)性に優れ、吸湿性が無いといった特長も有している。しかし、染色することが困難であり、さらに耐光性が低いため、ファッション性の高い服地の繊維用途には向かない。

工業的に製造が可能であり、文具、紙幣、自動車部品、包装材料、繊維製品、プラスチック部品、種々の容器、実験器具[注釈 1]、スピーカーのコーン[注釈 2]など幅広い用途を持っている。

2011年の全世界の生産能力、生産実績、総需要は、62,052千トン、50,764千トン、49,366千トンであった[1]。一方、2012年の日本国内総需要は、2,297,562トンであった。同年の生産・輸入・輸出は、2,390,256トン(415,809百万円)、302,133トン(51,258百万円)、308,229トン(41,035百万円)であった[2]。

Remove ads

構造と物性

要約

視点

立体規則性

ポリプロピレンの立体規則性は、ポリプロピレンの構造と物性を理解する上で非常に重要な概念である。隣り合うメチル基(右の図中のCH3)の相対的配置が、最終ポリマーの結晶形成に強く影響を与える。なぜなら、各メチル基が空間配座を決めるからである。

立体規則性の違いにより、アイソタクチック(イソタクチック)、シンジオタクチック、アタクチックの立体規則性(タクティシティー)の異なったポリプロピレンが合成される。

アイソタクチックとは、不斉炭素が同じ絶対配置を持つような構造である。具体的には、プロピレン側鎖のメチル基が全て同じ方向を向いていて、かつ、プロピレンが頭-尾結合している構造である。一方、シンジオタクチックとは、不斉炭素の絶対配置が交互に並ぶ構造である。絶対配置がランダムな構造をアタクチックと言う。なお、アタクチックポリマーは通常、結晶化しない。

大部分の工業的に入手可能なポリプロピレンは、結晶性のアイソタクチックポリマーを主成分とし、0.5%から2%程度のアタクチックポリマーを含んでいる。アタクチックポリマーは、キシレンなどの有機溶媒に可溶なので、この性質を用いて市販のポリプロピンから分離することが可能である。

タクティシティーは、13C-NMR(C13 Nuclear Magnetic Resonance: 炭素13核磁気共鳴)を用いて、メチル基のシン配置(隣り合うメチル基が同側)と、トランス配置(隣り合うメチル基が反対側)の分率を測定することにより得られる。

結晶構造

アイソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレンは、結晶性の樹脂である。

アイソタクチックポリプロピレンの結晶構造は、3/1螺旋鎖を基礎とする、α晶、β晶、γ晶、スメクチック晶などの結晶構造を取ることができる。支配的な結晶構造は、α晶(単斜晶)であり、これは、αI(空間群C2/c)とαII(空間群P21/c)に分けられる。α晶は、ラメラ構造が特異であり、親ラメラにほぼ直角方向に娘ラメラが成長したクロスハッチ構造を形成する。

β晶は、六方晶であり、ラメラ構造は通常のα晶のようなクロスハッチ構造はとらない。

γ晶は、三斜晶である。通常工業的に用いられる加工条件では、発現しない。

スメクチック晶は、工業的には、フィルム成形での急冷によって現れる。

シンジオタクチックポリプロピレンの結晶構造は、8/1螺旋鎖を基礎とする斜方晶である。

共重合

ポリプロピレンは、コモノマー(主としてエチレン)との共重合の形態において3種に分類される。すなわち、ホモポリマー、ランダムコポリマー、ブロックコポリマーである。

ホモポリマー

ホモポリマーは、プロピレンだけによる単独の重合体である。プロピレンと連鎖移動剤としての水素のみを用いて重合する。上述の立体規則性の他、分子の1次構造の違いは、末端のメチル基の挿入による違いにより、n-ブチル基あるいはi-プロピル基になる。メタロセン触媒により得られるポリマーでは、2,1挿入や1,3挿入により見かけ上エチレンが共重合された構造となる。

アイソタクチックポリプロピレンのDSC(Differential Scanning Calorimeter: 示差走査熱量計)によって測定される融点は、約165 ℃である。一方で、平衡融点は、187.5 ℃とされる。なお、融点は、タクティシティーが高いほど、つまり、ポリマーの分子構造が立体的に規則的であるほど上昇する。

ランダムコポリマー

ランダムコポリマーは、エチレンを通常は4.5重量パーセント以下の割合で、共重合体中に含有する。エチレンに加えてブテン-1も共重合した3元共重合体(ターポリマー)も工業的に合成可能である。また、プロピレンとブテン-1の2元共重合体(エチレンを含まないコポリマー)も工業的に合成可能である。

「ランダム」とは、統計的にランダムであるということを必ずしも意味しない。エチレンのポリプロピレン主鎖中の分布(ランダムネス)は、共重合反応をさせる際に用いる触媒の種類によって異なる。

必ずしも全ての分子量分画において、エチレンの分率が等しいという訳ではなく、低分子量鎖と高分子量鎖では、エチレンの含有率が異なっている。すなわち、エチレン含有量に分布(共重合組成分布)が存在する。メタロセン触媒を用いて得られるポリマーは、固体触媒を用いた場合より共重合組成分布が狭く、均一である。

ランダムコポリマーは、ホモポリマーより結晶性が低く、比較的透明で、靱性に優れ柔軟なポリマーである。ただランダムコポリマーの透明性は、ポリスチレンやアクリル樹脂などの非晶性ポリマーほどではない。

コモノマー(共重合されるモノマー)の含有率が多いほど融点が低くなる。

ブロックコポリマー

ブロックコポリマーは、インパクトコポリマー、異相共重合体 (heterophasic copolymer) とも呼ばれる。これは、ホモポリマーの重合に続き、後続の反応槽でエチレンが共重合された、エチレン-プロピレン重合体を含有する組成物を意味する。ブロックコポリマーは、ホモポリマーの「海」の中にエチレン-プロピレン重合体の「島」が点在した構造(海島構造)をしている。この「海島構造」は、エチレン-プロピレン重合体のエチレン分率・分子量、および、ホモポリマーの分子量により制御可能である。

ポリプロピレンにおける「ブロック」の語は、特に断りのない限り通常の「ブロックコポリマー」を意味しない。すなわち、ホモポリプロピレン連鎖とエチレン-プロピレン共重合体連鎖が化学的に結合されていることを意味しない。

エチレン-プロピレン共重合体の含有率を40 - 50重量パーセントあるいはそれ以上に高くしたブロックコポリマーを、リアクターメイドTPO (ThermoPlastic Olefin) あるいは、リアクターTPOまたは、単にTPOと呼ぶことがある。

ブロックコポリマーはホモポリマーより耐衝撃性に優れる一方で、ホモポリマーと比べて透明性に劣る。

平均分子量

ポリプロピレンの単独重合体(ホモポリマー)と共重合体(コポリマー)いずれも、その平均分子量は、連鎖移動剤として作用する水素の濃度によって制御される。ただし、同じ水素濃度であっても、反応に使用した触媒によって水素の応答が異なるため、同じ分子量を与えるとは限らない。

ポリプロピレンの平均分子量は、MFRや粘度を指標に知ることができる。

MFR

MFR(Melt Flow Rate: メルトフローレート)が、ポリプロピレンの平均分子量の指標として用いられる。MFRが高いほど平均分子量が小さい。

またMFRは、溶融した原材料が成型時に、どの程度良く流れるかを表すのにも役立つ。MFRの高いポリプロピレンは、金型への充填が容易なため、射出成形に適している一方で、耐衝撃性などの物性が低下する欠点が出てくる。逆にMFRの低いポリプロピレンは、押出機のダイから出た溶融樹脂が垂れにくいため、押出成形に適している。

固有粘度

ポリプロピレンの平均分子量のより基本的な指標は、固有粘度 (IV: Intrinsic Viscosity) であり、ポリプロピレンの粘度は、通常はデカリン(デカヒドロナフタレン)またはテトラリン(テトラヒドロナフタレン)溶媒中で測定される。

分子量分布

ポリプロピレンにとっては、分子量分布も重要な指標である。ポリプロピレンの分子量分布は、GPC(Gel Permeation Chromatography: ゲル浸透クロマトグラフィー)を用いて測定される。

分子量分布が広いと射出成型品の剛性は、分子鎖の配向により向上するが、「そり」は増大する傾向にある。

分子量分布を制御する方法は、主として3つの手法がある。1つ目は、2つ以上の重合槽または重合領域を用い、異なった重合条件を適用することにより分量分布を広げる方法。2つ目は、広いまたは狭い分子量分布を与える特性を持った触媒を用いて重合する方法。3つ目は、有機過酸化物を用いてポリプロピレンの分子切断を行うことによって、分子量分布を狭くする方法である。いずれの手法も、工業的に広く用いられている。

Remove ads

化学的性質

耐薬品性

劣化

酸化劣化

重合されたままの何も添加されていないポリプロピレンは、空気中の酸素により酸化されやすい。ポリプロピレンの3級炭素上に発生しやすいラジカルは、さらに酸素と反応してヒドロペルオキシドを生成し、連鎖的に劣化反応が起こる。温度が上昇すると、さらに酸化が起こりやすくなるため、ポリプロピレンを高温に曝す必要のある成型時に、この酸化劣化が特に問題となる。

よって、酸化劣化を防ぐために、ポリプロピレンには一般に抗酸化剤が添加される。すなわち、ヒンダードフェノール、ヒンダードアミン、フォスファイト、チオ化合物を添加することで、ポリプロピレンを成型の加熱には充分に耐えられる程度に安定化できる。

紫外線による劣化

屋外の使用においては、太陽光に含まれる紫外線 (UV) 照射による分子鎖の切断による劣化が避けられない。このような用途にはUV吸収剤(ベンゾフェノンやベンゾトリアゾールなど)が必ず添加される。カーボンブラックのような黒色顔料もUV吸収剤として作用する(自動車用バンパー基材などではすでに広く用いられている)。しかし、いずれも完全に紫外線による劣化を防げるわけではなく、ポリプロピレンは紫外線に当たり続けると、他の樹脂プラスチックと同様、いずれ劣化する。

表面特性

ポリプロピレンは表面自由エネルギーが低いため、接着性、印刷性に劣る。印刷する場合には、表面処理(コロナ処理)などを行った後、印刷を行う。

Remove ads

電気的・光学的性質

ポリプロピレンは、基本的に絶縁性のポリマーである。誘電率は、2.2-2.6である。誘電正接が小さく、かつ高い周波数でも誘電正接の上昇が小さいので、高周波特性に優れた誘電体である。

結晶部と非晶部の屈折率の違いによりポリプロピレンは、半透明になる。ソルビトール系の透明化造核剤の添加により球晶サイズを小さくし、透明度を上げることが可能である。また、二軸延伸により透明化することができる。

歴史

1950年代の初期にカール・チーグラーは、TiCl4(四塩化チタン)とAlR3(トリアルキルアルミニウム)の混合物(反応してTiCl3(三塩化チタン)を形成する)が、エチレンの重合反応の際に、最適な触媒となることを発見した[注釈 3]。しかし、このような触媒はアタクチック生成物が多かったため、プロピレンの重合反応の触媒としては、使用できなかった。

1954年にジュリオ・ナッタとカール・レーン[3]は、TiCl3(三塩化チタン)とAlR2Cl(ジアルキル塩化アルミニウム)の混合物が、高活性なアイソタクチックポリプロピレンを与えることを発見した。そして1957年に、イタリアのモンテカチーニ社(後のモンテジソン社)がポリプロピレンの商業生産を開始した。

ジュリオ・ナッタの触媒の活性は、触媒 (Ti) 1グラムあたりポリプロピレン4キログラムであった (4 kg/g)。しかし、この触媒を用いた場合、製品に含まれている触媒の残渣が腐食性を持っているという問題があるため、触媒の残渣を除去するために、洗浄処理(脱灰処理)が必要であった。また、アイソタクチックインデックス(立体規則性指標)は、92%であり、アタクチックポリプロピレンの除去が必要であった。

1971年にソルベー社は、高沸点エーテル(ジブチルエーテル)の存在下で粉砕したTiCl3の混合物からなる新触媒を開発した。エーテルは、ルイス塩基として作用し、TiCl3の好ましくない活性点を不活性化した。助触媒としてDEAC(ジエチル塩化アルミニウム)を用いると、触媒の活性は、16 kg/gとなり、アイソタクチックインデックスは約96%となった。アタクチック成分の除去の問題を解決した。

1975年には、TiCl3とほぼと同等の結晶構造を持つ担体である、MgCl2(塩化マグネシウム)担持TiCl4を基礎とする新触媒が開発された。この触媒は、ルイス塩基として2−エチルヘキシル安息香酸を添加して活性化された。325 kg/gの高活性であり、残触媒の除去を不要にした。しかし一方で、アイソタクチックインデックス約92%だったために、アタクチック成分の除去が再び必要となった。

1981年になって、安息香酸エステルにかわりフタル酸エステルを添加した触媒が開発された。この触媒を用いると、アイソタクチックインデックスが97パーセントに上がり、触媒の活性も600 kg/gから1300 kg/gに達するほど高活性であった。

Remove ads

合成

ポリプロピレンは、プロピレンのアリル位に結合している水素が高い反応性を示すため、ラジカル重合によって高重合度の重合体を合成することはできない。ラジカル重合によって得られるポリプロピレンは、重合度が低いアタクチックなポリプロピレンになってしまう。

チーグラー・ナッタ触媒は、固体触媒表面でプロピレンモノマーの挿入を規制するアイソタクチックな活性点を有する。現在、最も広く用いられているチーグラー・ナッタ触媒は、ルイス塩基(内部ドナー)としてフタル酸エステルを用いたMgCl2担持TiCl4を基礎とする物である。第2のルイス塩基(外部ドナー)として、アルコキシシラン化合物を添加し、アルキルアルミニウム化合物(一般的には、トリエチルアルミニウム)の存在下でプロピレンを重合する。なお、チーグラー・ナッタ触媒は、複数種の活性点を有するためマルチサイト触媒と呼ばれる。

メタロセン触媒は、ジルコニウム (Zr)、ハフニウム (Hf) などの遷移金属に配位したメタロセンと、MAO(メチルアルミノキサン)から構成される。配位子の分子構造によりアイソタクチック、シンジオタクチック、アタクチックにポリプロピレンを与える。MAOに代わり、ボレート化合物やモンモリロナイトなどの鉱物も使用される。メタロセン触媒は、単一種の活性点を有するためシングルサイト触媒と呼ばれる。

Remove ads

製造とプロセス技術

規模

ポリプロピレン製造プラントの規模は、年産4万トンから55万トン程度である。近年の新設プラントにおいては、年産20万トンから30万トン以上の規模が一般的である。

製造条件

ポリプロピレンの合成原料には、純度99.5重量パーセント以上のポリマーグレードのプロピレン (PGP, Polymer Grade Propylene) が用いられる。なお、水分、酸素、一酸化炭素、硫黄化合物は、触媒毒となるので、一定量以上含有してはならない。

圧力15 - 60 bar、温度60 - 100 ℃で重合反応を行うことが一般的である。最適な圧力と温度は、製造プロセス、製造銘柄に依存する。ポリプロピレンの重合反応は発熱反応であるので、熱交換器、冷却ジャケット、モノマーフィードなどを用いて除熱される。

未反応のプロピレンは、分離・除去され、系内でリサイクルされる。分離されたポリプロピレン粉体は、触媒の失活工程、乾燥工程を経て、安定剤などの添加剤が添加された後に、押出機でペレットにされる。

プロセス技術

以下のポリプロピレンの製造プロセス技術が、ライセンスされている。これらは、バルク(液化プロピレンを溶媒とする)、気相またはそれらの組み合わせであり、プロピレン以外の溶媒を必要としないプロセスである。

- イネオス・テクノロジーズ (INEOS Technologies) - Innovene PP[4]

- エクソン・モービル・ケミカル (ExxonMobil Chemical) [5]

- 住友化学 - 気相法技術[6]

- WRグレース - UNIPOL PP[7]

- 日本ポリプロ - Horizone PP[8]

- ボレアリス (Borealis AG) - Borstar PP[9]

- 三井化学 - Hypol[10]

- ライオンデル・バセル (LyondellBasell Industries) - Spheripol[11]およびSpherizone[12]

- ルーマス・ノボレン・テクノロジー (Lummus Novolen Technology GmbH) - Novolene[13]

全世界で稼働中のほとんどのプラントは、以上のいずれかのプロセスでポリプロピレンを生産している。いずれのプロセスも無脱灰(触媒残渣の除去を必要としない)プロセスである。一方で、脱灰を必要とする古いプロセスが、現役で稼働している例も見られる。

Remove ads

改質

化学的変性

コンパウンド

既存のポリマーや充填材をブレンドすることで改質された新しい組成物を得る。

用途

要約

視点

ポリプロピレンは、建築・建設資材や家庭用品として容器、おもちゃ、スポーツ用品、電気器具、カーペット、包装材料、繊維、文具、プラスチック部品、実験器具、スピーカーのコーン(振動板)、コンデンサの誘電体、自動車部品、紙幣など、様々な用途に用いられる。

繊維

素材形態としては吸水性が無い上に、染色性も悪く、光にもやや不安定であるために、衣料繊維として用いられることは少なかった。ただ、ウィッキング 性に優れているため、汗などを速く蒸発させる速乾性素材として使用されるようになってきた。例えば、以下のような用途に用いられる。

射出成形品

フィルム・シート

250 μmより厚い物をシート、薄い物をフィルムと呼ぶ。

その他

- コルゲートパイプ

- 電線ケーブルの被膜

- 光ファイバーの被覆

- 発泡ビーズ

- ポリプロピレンフォーム

- ポリマー紙幣 - オーストラリア・ドル札、イスラエル・NIS札

Remove ads

規制

食品接触

日本国は、食品衛生法により、「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない」と定めている。 この法律をもとに、食品包装用プラスチックの安全性を確保するための具体的な規格として「食品添加物等の規格基準」が定められている[14]。

ポリオレフィン等衛生協議会 (JHOSPA) は、自主規制を設け、これに適合したポリオレフィン樹脂に対して登録番号を付与し「碓認証明書」を発行している。

日本国外で使用される場合も、それぞれの国の法規制に合致する必要がある。ただ、一般にアメリカ食品医薬品局 (FDA) の基準 (21 CFR Sec. 177.1520 - Olefin polymer[15]) が要求されることが多い。

消防

日本においては、難燃化されていないほとんどのポリプロピレン樹脂は、消防法において、指定可燃物(合成樹脂類)[16](指定数量:3000 kg)に該当する。貯蔵および取り扱いには、市町村の条例の定める技術上の基準に従う必要がある。

関税上の取り扱い

日本の税関の区分によるプロピレンの共重合体は、コモノマー(エチレン、ブテン-1など)の合算重量が5パーセントを超える物と定義されている[17]。よって、前述のランダムコポリマーの多くは、税関上はホモポリマーとして扱われる。一方、ブロックコポリマーの多くは、プロピレンの共重合体に分類される。なお、日本の関税率表の番号(統計品目番号)は、ポリプロピレン、プロピレンの共重合体に対して、おのおの 3902.10-010、3902.30-010 である[18]。

リサイクルと環境負荷

改質されていない、通常のポリプロピレンは、添加剤を除くと炭化水素から成っており、ポリマー鎖中に塩素を含んでいない。純粋なポリプロピレンは炭化水素そのものなので、完全燃焼すると水と二酸化炭素になる。その上、ポリプロピレンは熱可塑性にも優れることから、リサイクルの比較的容易な合成樹脂である。

なお、ポリプロピレンのペレットは、流出により海洋漂着・漂流物となり環境汚染の原因となるので、例えば『樹脂ペレット流出防止マニュアル』に従った対応が必要である[19]。

マテリアルリサイクル

捨てられたポリプロピレンを、分解することなく、ポリマーのままで、新たなポリプロピレンの製品を作ることが、ポリプロピレンのマテリアルリサイクルである。この意味で、ある場所で不要になったポリプロピレン製品を、それを必要とする場所で使用するリユースも考慮される。それが不可能な場合は、細断するなどしてポリプロピレンのフレークやペレットにし、それを原料に新たなポリプロピレン製品の製造に用いられる。2018年にポリプロピレンは、306万トンが廃プラスチックとして排出され、43万トンがマテリアルリサイクルされた[20]。

ケミカルリサイクル

ポリプロピレンは適切な条件で熱分解することにより、ある程度の収率でモノマーを得ることで、一部を重合前の原料として用いるケミカルリサイクルが可能である。ただし、全量をモノマーに戻せるわけではない。この他、ポリプロピレンの廃棄物の塩素含有率が0.5%以下であれば、製鉄所の高炉用の還元剤としてケミカルリサイクルすることもできる[21][22]。

サーマルリサイクル

ポリプロピレン廃棄物は熱エネルギー源としてサーマルリサイクルすることも可能である。要するに、ポリプロピレンの廃棄物を燃料として利用し、水と二酸化炭素に分解する手法である。なお、ポリプロピレンの燃焼熱は、44.0 (MJ/kg) である[23]。

カーボンフットプリントによるポリプロピレン1 kg 当たりの温室効果ガス排出量は、1.68 kg-CO2eである[24]。

Remove ads

識別コード

要約

視点

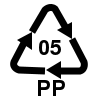

アメリカ合衆国プラスチック工業協会 (Society of the Plastics Industry) のコードは、5番である![]() [25]。経済産業省は、リサイクル識別表示マークとして、プラマーク

[25]。経済産業省は、リサイクル識別表示マークとして、プラマーク![]() の下に「PP」と表示することを推奨している[26]。

の下に「PP」と表示することを推奨している[26]。

ポリプロピレンは、立体規則性や組成の違いにより異なったCAS登録番号[27]が与えられている。CAS登録番号と既存化学物質の官報公示整理番号[28]の関係は、以下の通りである。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads