トップQs

タイムライン

チャット

視点

リーリン

ウィキペディアから

Remove ads

リーリン (Reelin) は、神経細胞の移動と発達中の脳での中での位置の固定の過程の制御を補助するタンパク質である。この初期の発達における重要な機能の他に、リーリンは成体においても長期増強の誘導によるシナプスの柔軟性の調節等を行う等、働きを続けている[5][6]。また、樹状突起[7]や樹状突起棘[8]の発達を促進し、脳室下帯等の成体の神経細胞新生箇所からの移動を調整し続ける。リーリンは脳だけで見られる訳ではなく、脊髄や血液、その他の器官や組織でも見られる。

リーリンは、いくつかの脳の疾患の発病に関わっていると指摘されている。例えば、統合失調症や双極性障害の患者の脳では、このタンパク質の発現量が少なくなっている。しかし、本当の原因は未だ不明であり、レベルが変化することを説明しようとする後生説[9]についても反対の証拠がいくつか挙がっている[10][11]。リーリンが全く欠如すると脳回欠損を引き起こす。また、アルツハイマー病や側頭葉てんかん、自閉症等にも関わっていると言われている。

Remove ads

発見

要約

視点

異常なふらつき歩行 (reeling gait) を見せるネズミの脳でこのタンパク質のRELN遺伝子が突然変異し、ホモ接合していることが発見されたことから、リーリンと名付けられた[12]。リーリンの機能の喪失に伴う主な表現型は、中枢神経系の発達過程における神経細胞の位置調整の失敗である。リーリンの遺伝子がヘテロ接合したネズミは、神経解剖学的な異常はほぼないものの、精神疾患と関連した中間表現型の特徴を見せる[13]。突然変異を誘発したネズミを使うことによって、中枢神経系の発達過程における分子機構に関する洞察を得ることができる。天然での有益な突然変異は、無意識行動を研究する学者によって最初に発見され、ケージの周囲での運動に障害を持つことから子孫を見分けるのは比較的容易であることが証明された。このようなネズミは多くの種類が発見され、その症状に応じて、reeler、weaver、lurcher、nervous、staggerer等の名前が与えられた。

reelerは、シャーロット・アワーバックの保持するネズミのコロニーの中からエディンバラ大学のダグラス・スコット・ファルコナーが発見し、1951年に最初に記述された[12]。1960年代の組織病理学の研究により、reelerの小脳はサイズ極端に小さくなっており、脳のいくつかの領域に見られる通常のラミナ組織が分離しているのが明らかになった[14]。1970年代には、大脳新皮質の細胞層が逆位していることが発見され[15]、reeler突然変異はさらに多くの注目を集めることとなった。

1994年、突然変異源処理によりreelerの新しい対立遺伝子が得られた[16]。これは遺伝子座の最初の分子マーカーとなり、RELN遺伝子は7q22染色体にマッピングされ、クローニングされた[17]。高知医科大学の日本人研究者は reelerの体内で通常の脳の抽出物に対する抗体を作り出し、後にこれらの抗体はリーリンのモノクローナル抗体に特異的であることが発見され、CR-50 (Cajal-Retzius marker 50)と名付けられた[18]。CR-50は当時機能未知だったカハール・レチウス細胞に特異的に働くとされている。

リーリンの受容体であるapolipoprotein E receptor 2 (ApoER2) とvery-low-density lipoprotein receptor (VLDLR) は、細胞質の受容体タンパク質Dab1を研究していたTrommsdorff, Herzらによって発見された[19]。後に彼らは、ApoER2とVLDLRをともに破壊したノックアウトマウスは、reelerと似た皮質の層の異常を見せることを示した[20]。

リーリンの下流の経路の研究は、yotariやscrambler等、他の異常行動を示すネズミの解明にも役に立った。これらの突然変異種は、reelerと同じような表現型を示すが、リーリンの突然変異は持たない。その後、yotariではDab1遺伝子が欠け、scramblerではほとんど検出されないことが明らかとなり、ネズミのdisabled homologue 1 (Dab1) 遺伝子はこれらの突然変異種の表現系を支配していることが示された[21]。Dab1の標的破壊はreelerと同様の表現系を示すことも分かった。

続いて、リーリンの遺伝的多様性と統合失調症、アルツハイマー病、自閉症等の高度な機能不全との間の関係を推測する一連の論文が出された。このタンパク質をコードする遺伝子が発見されて13年後の2008年時点で、タンパク質の構造や機能の様々な面に焦点を当てた数百の科学論文が投稿された[22]。2008年に出版された"Reelin Glycoprotein: Structure, Biology and Roles in Health and Disease"という本では、これらの論文の概要がまとめられている[23]。

Remove ads

組織分布と分泌

研究によると、リーリンはシナプス小胞には存在せず、分泌経路を通って分泌され、ゴルジ体に蓄えられることが分かっている[24]。リーリンの放出速度は脱分極の影響を受けないが、その生成速度に厳密に依存する。これは、他の細胞外マトリックスタンパク質の分泌の過程と類似している。

脳の発達の期間は、リーリンはいわゆるカハール・レチウス細胞、カハール細胞、レチウス細胞によって大脳皮質と海馬で分泌される[25]。リーリンの発現する胎児や新生児の脳の細胞では、皮質の境界領域や軟膜下果粒層[26]、海馬の網状分子層や歯状回の上部境界領域で多く見られる。

発達中の小脳では、リーリンは顆粒状細胞が顆粒状細胞層の内側に移動する前に、顆粒状細胞層外側で発現する[27]。

リーリンの合成は誕生直後にピークを迎え、その発現量は急激に減少し、発現部位も分散する。成体の脳では、皮質のγ-アミノ酪酸作動性介在神経細胞や小脳のグルタミン酸作動性神経細胞[28]、また少量であるがカハール・レチウス細胞で発現する。GABA作動性介在神経細胞やマルティノッティ細胞では、リーリンはカルレチニンやカルビンディンより遥かに多い量が検出されるが、シャンデリア細胞や籠細胞等のパルブアルブミン発現細胞ではそれほどではない[29][30]。白質では、介在神経細胞のリーリン発現の割合はごく小さい[31]。脳の外では、成熟した哺乳類の血液、肝臓、下垂体中葉、副腎のクロム親和性細胞等で見られる[32]。肝臓では、リーリンは伊東細胞に局在している[33]。肝臓が損傷を受けるとリーリンの発現量が増え、回復すると発現量は元に戻る[34]。

目では、リーリンは網膜神経節細胞から分泌され、角膜内皮でも見られる[35]。肝臓と同じように、損傷を受けると発現量が増える。また、歯牙形成の際や永久歯の中で、歯髄の最外層にある象牙芽細胞でも生産される[36]。象牙芽細胞は、痛みの信号を神経末端に変換するセンサー細胞の役割も果たすという研究成果もある[37]。この仮説によると、リーリンは象牙芽細胞と神経末端の接触を促すことで[38]、この過程に関わっている[23]。

Remove ads

構造

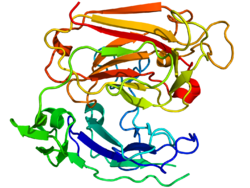

リーリンは、3,461アミノ酸残基、およそ388 kDaからなる細胞外マトリックスの糖タンパク質として分泌される。構造上の特徴から、酵素の役割を果たし、セリンプロテアーゼ活性を持つ[40]。ネズミのRELN遺伝子は、65個のエクソンから構成され、約450 bpに及ぶ[41]。タンパク質のC末端側でたった2つのアミノ酸をコードするエクソンは、選択的スプライシングを起こすが、正確な機能は分かっていない[23]。遺伝子構造の中に2つの転写開始部位と2つのポリアデニル化部位が同定されている[41]。

リーリンタンパク質は、27アミノ酸残基のシグナルペプチドで始まり、"SP"と表されるF-spondinと類似した領域が続き、その後に"H"と表されるリーリンに特異的な配列が存在する。その次に300-350残基のアミノ酸配列が8回繰り返す。これはreelin repeatsと呼ばれ、中心のEGFモチーフでAとBの2つのサブドメインに分割される。2つのサブドメインは直接接触し、構造はコンパクトになっている[42]。

リーリンのC末端側には、32残基と短く高塩基性の"+"と表される領域がある。この領域は非常に保存性が高く、調査された全ての哺乳類で100%の相同性を持っている。この領域はかつてはリーリンの分泌に不可欠であるとも考えられてたが、その後の研究で、分泌には関与しないことが明らかとなった[43]。

リーリンは生体内ではリピート3の中[44]、及びリピート6とリピート7の間[45]で切断され、3つの断片に分かれる[46]。このうち、リピート3の中の切断によってリーリンの活性は顕著に減少する[44]。リーリンのプロセッシングは、適切な皮質形成に必須であると提唱されたこともある[47]が、リピート3の中の切断を担う酵素ADAMTS-3の欠損マウスでは層構造形成が異常にはならないことも報告されている[48]。

機能

要約

視点

リーリンの第一の機能は、胎児期の皮質形成と神経細胞配置の調整であるが、他にも多くの過程に関わっていることが指摘され、研究は進展中である。

リーリンは多くの組織や器官で見られ、発現時期や活性の局在によって機能を分類することが可能である。

発達中には多くの非神経性の組織や器官でリーリンが発現するが、器官が形成された後には発現量は急激に低下する。ノックアウトマウスが大きな症状を見せないため、ここでのリーリンの役割はまだ良く分かっていない。非神経器官の成体での発現量は多くないが、器官が損傷を受けると顕著に増加する[34][35]。損傷時に発現量が増加するリーリンの機能については研究が進んでいるところである。

一方、中枢神経系の発達過程におけるリーリンの機能はさらに重要で研究もより進んでいる。この時期のリーリンは前駆細胞を放射状グリア細胞に分化させて繊維の方向を揃え、神経芽細胞の移動を導く役割を果たす[52]。繊維はリーリンの濃度の高い方に伸びるので、リーリンを分泌する細胞層の位置は重要である[51]。例えば、リーリンは海馬や内嗅皮質の層に特異的な結合の発達を調整する[53][54]。

哺乳類の皮質形成は、リーリンが主要な役割を果たすまた別の過程である。この過程では、プレプレートと呼ばれる一時的な層が境界領域に分かれ、これらの間の空間に裏返しの神経層ができる。新しく作られた神経が層を通過し1つ上の段に配されるこのような配置は、進化的に古い爬虫類の脳等と比べても哺乳類の脳に特異的なものである。reeler突然変異のネズミのようにリーリンが欠けると、皮質の層の順番が逆になり、より若い神経細胞が層を通過できなくなる。サブプレートの神経細胞は上層の神経細胞に進入できなくなり、通常は第二層に配置されるカハール・レチウス細胞等が混ざったいわゆるスーパーレイヤーを形成する。

皮質層の正しい配置に果たすリーリンの役割について、合意された考え方はまだない。リーリンは細胞の移動を止めるシグナルとして働くという当初の仮説は、細胞の解離を誘導することや[55]海馬に小さな顆粒状細胞の層を作る役割、神経芽細胞の移動がリーリンの豊富な領域を避ける事実等を説明することができた。しかし、リーリン分泌層が間違った位置になってしまってもネズミの皮質形成が通常に進むという実験事実[56]や成長円錐に対するリーリンの影響に関する証拠の欠如から、別の仮説も提唱されるようになった。そのうちの1つによると、リーリンは未知のシグナルカスケードによって細胞の感受性を高めるとされている。

リーリンは脊髄においても神経細胞の配置を正す役割を果たしているという研究もある。発現の局在や量は、交感神経の節前神経の運動に影響を与える[57]。

リーリンは神経細胞の前駆体の移動に対しても活性を持ち、皮質やその他の脳の構造の中で細胞を正しい位置に制御している。神経細胞の集団に対して解離シグナルとしての役割を持つという説もあり、細胞同士を分離させ、水平方向の移動から放射方向の移動へ向きを変えることができる[55]。解離によって移動中の神経細胞は移動の方向付けをしていたグリア細胞から引き離され、個々の細胞として最終的な目的地に向かって自律的に移動するようになる。

成体の神経系ではリーリンは、脳室下帯と歯状回という最も活発な2つの神経生成部位で主要な役割を果たす。いくつかの種では、脳室下帯の神経芽細胞は、吻側移動経路と呼ばれる経路を通って嗅球に達する。ここでリーリンが個々の細胞に解離させることで、個別にさらに遠くまで移動できるようになる。また移動の方向は水平方向から垂直方向に変化し、放射状グリア繊維を道標として用いるようになる。吻側移動経路に沿って、2つの受容体ApoER2及びVLDLRとそれらの細胞内アダプターDAB1は、恐らく新しく提案されたリガンドであるトロンボスポンジン1の影響によって[49]、リーリンに対して独立に機能するようになることを示す研究結果もある[59]。成体の歯状回では、リーリンは脳室下帯から定期的に粒状細胞層に到着する新しい神経細胞を整列させ、層が肥大しないように保っている[60]。

フランスの研究者によると[61]、リーリンはNMDA受容体の立体配置の発育変動、NR2Bを含む受容体の活動性の向上、シナプスに留まる時間の減少等にも関わっているとされている[62][63]。彼らは、これが、生後の発育期間の脳で観察される"NMDA - NR2Bスイッチ"の裏にある機構の一部だと信じている[64]。2009年の研究では、リーリンを分泌中のGABA作動性海馬神経細胞が、NR2Bを含むNMDA受容体の濃度を低く保つのに不可欠であることが示された[58]。

Remove ads

進化上の重要性

リーリンとDAB1の間の相互作用は、単層の有羊膜類から多層の現世哺乳類に至る皮質の構造進化に重要な役割を演じた[65]。研究によると、リーリンの発現量は皮質が複雑になるほど大きくなり、ヒトの脳で最大となる[66]。リーリンは、これまで調査された全ての脊椎動物の終脳に存在するが、発現パターンには大きなばらつきがある。例えば、ゼブラフィッシュにはカハール・レチウス細胞が全くなく、代わりに他の神経細胞から分泌される[67][68]。両生類では分泌細胞は層を形成せず、脳での放射状の移動は非常に少ない[67]。

皮質がより複雑になると、適切な層形成のために放射状グリア繊維に沿った移動がより重要になる。リーリン分泌層の出現はこの進化の過程に重要な意味を持つと考えられている[56]。この層の重要性に関しては、矛盾したデータがあるが[56]、リーリンの機構と相互作用する別のシグナルによる配置機構があると説明されるか[56]、または実験に使われたネズミは、局所的に合成する人間の脳と比べて、[26]非常に多量のリーリンを分泌していたと説明される[69]。

出生時にほとんどが消滅するカハール・レチウス細胞では、チンパンジーと比べてヒトの進化が最も大きいとされるHAR1遺伝子とリーリンが共発現する[70]。また、リーリン経路は現在も進化の途上にあることを示す証拠がある。2007年に初めて発見されたDAB1遺伝子の変異は、現在中国人に広がっているが、他の人種では見られていない[71][72]。

Remove ads

作用機構

要約

視点

SFK:Src family kinases.

JIP:JNK-interacting protein 1

リーリンの主な活性は、2つの低密度リポタンパク質受容体VLDLRとApoER2によって行われている。またα-3-β-1インテグリン受容体が、リーリンがVLDLR/ApoER2と結合する部位の反対側のN末端に結合することも示されている[74]。プロトカドヘリンCNR1がリーリン受容体の働きをするという提案もあったが[75]、誤りであることが証明されている[76]。

リーリン受容体は神経細胞とグリア細胞の両方に存在する。また、放射状グリア細胞ではApoER2は等量が発現するが、VLDLRは10分の1程度の発現量であるという報告もある[52]。また、グリア細胞のβ-1インテグリン受容体は、神経芽細胞の移動よりも神経細胞の層形成に重要な役割を果たすとも言われている[77]。細胞内受容体DAB1はNPxYモチーフを通じてVLDLR及びApoER2と結合し、リポタンパク質受容体を通してリーリンシグナルの伝達に関わる。リーリンはSrc[78]やFyn[79]キナーゼによってリン酸化されてアクチン細胞骨格の変形を促し、細胞表面のインテグリン受容体の比率に影響を与えて細胞接着を変化させる。DAB1はリン酸化されることによりユビキチン化が進み、最終的に分解される。これは、リーリン不在下でDAB1の濃度が高まることの説明になる[80]。このような負のフィードバックは、皮質の適切な層形成にとって重要であると考えられている[81]。VLDLRとApoER2は2つの抗体によって活性化され、DAB1をリン酸化するが、その後の分解やreeler表現系の症状の緩和には関わっていないようである。そしてこれは、シグナルの一部はDAB1と独立な系統で制御されていることを示している[76]。

脳回欠損に重要な役割を果たし、LIS1(PAFAH1B1)と呼ばれるタンパク質はVLDLRの細胞内画分と相互作用し、リーリン経路の活性化に反応することが示されている[73]。

2つの主要なリーリン受容体は、また別の役割を果たしているようである。ある研究によると、VLDLRは停止シグナルとして働き、ApoER2は後生の新皮質神経細胞の移動に不可欠であることが示されている[83]。

リーリン分子は、ジスルフィド結合を介したホモダイマーからなる巨大なタンパク質複合体を形成することが示されている[84][85]。ホモダイマーが形成されないと、体外でのDAB1のチロシン残基のリン酸化は効率的に進まない。さらにリーリンの2つの受容体はクラスターを作ることができ[86]、おそらく信号伝達の場面で大きな役割を果たして、細胞内受容体DAB1を二量体、もしくは多量体化する。このようなクラスター化は、リーリン自体の不存在下でもシグナルチェーンを活性化することが示されている[86]。

一方、リーリン自体はセリンプロテアーゼ活性を用いて他のタンパク質とつながるペプチド結合を切断して[40]細胞接着の強さを変え、移動の過程に影響を与えることができる。

リーリンに依存した長期増強の強化は、NMDA受容体と相互作用するApoER2によって引き起こされる。この相互作用は、ApoER2がエクソン19にコードされる領域を持つ時に起こる。ApoER2遺伝子は選択的スプライシングを経たもので、エクソン19を含む変異はより強い活性を示す[87]。ある研究によると、記憶を貯蔵する必要がある時には、RELN遺伝子の脱メチル化が加速し、海馬のリーリン発現量が急激に上昇するとされている[88]。

リーリンによる樹状突起成長の活性化は、一見Srcファミリーのキナーゼによって行われ、Crkファミリーのタンパク質の発現に依存しているように見えるが[89]、Crk、CrkLとチロシン残基がリン酸化されたDAB1とが相互作用することと整合している[90]。さらに、ほとんどの神経細胞にCrkとCrkLを欠くCre-loxP部位特異的組換えを導入したモデルマウスはreeler表現系を示すことが報告され[91]、Crk/CrkLはリーリンのシグナルチェーンの中でDAB1とAktの間に位置することが示唆されている。

また、リーリンはFABP7の発現を促進し、Notch-1のシグナルカスケードを活性化するという研究結果もある[82]。

さらに別の研究では、生体内での皮質形成は胎児神経細胞のリーリンに大きく依存し[82]、未知のメタロプロテアーゼがタンパク質の中央部分を切り出すと考えられている。また未知のいくつかのタンパク質切断過程も働いているかもしれない[92]。完全長のリーリンは細胞外マトリックス繊維の表面に蓄積し、その中央画分は下の方まで浸透していくことができる[47]。神経芽細胞は繊維の表面まで来ると高濃度の完全長リーリンの層に達することで移動が止まっている可能性もある[23]。

VLDLRとApoER2はリポタンパク質受容体スーパーファミリーに属し、その構造の中にNPxYモチーフと呼ばれる内部ドメインを持つ。受容体と結合すると、リーリンはエンドサイトーシスによって内部に取り込まれ、N末端断片が再分泌される[93]。また別の研究によると、この断片は生後にリーリン受容体の経路とは独立に、皮質層II/IIIの錐体神経細胞の先端樹状突起の異常成長を妨げるとされている[94]。

ある研究グループは、リーリンシグナルにより、アクチンと相互作用するCofilin 1タンパク質のser3残基がリン酸化されると報告している。これによりアクチン細胞骨格が安定化して神経芽細胞を固定し、さらなる成長を妨げる[95][96]。

Cdk5との相互作用

神経細胞の移動及び配置を制御する主要なタンパク質であるサイクリン依存性キナーゼ5(Cdk5)は、DAB1やタウタンパク質等のその他のリーリンシグナルの細胞質標的をリン酸化することが知られている[97][98][99]。タウタンパク質はDAB1の標的の1つであるLis1とともに[100]、リーリンに誘導されて不活性化するGSK3B[101]やNUDEL[102]によっても活性化する。リーリンによる海馬での長期増強は、p35ノックアウトでは見られない[103]。p35はCdk5の重要な活性化因子であり、 p35/Dab1, p35/RELN, p35/ApoER2, p35/VLDLRの二重ノックアウトでは神経細胞の移動距離の不足が増大し[103][104]、通常の皮質形成においてはリーリン→ApoER2/VLDLR→DAB1の経路とp35/p39→Cdk5の経路が相乗作用することを示唆する。

Remove ads

病理学的役割

要約

視点

脳回欠損

RELN遺伝子の分裂は、ノーマン・ロバート症候群と呼ばれる、小脳形成不全を伴う珍しい脳回欠損の原因となると考えられている[105][106]。RELNのmRNAのスプライシングを分裂させる変異では、リーリンの生産量は非常に小さくなる。このような患者の表現型は、低血圧、失調、発達障害等で特徴付けられ、支えなしで座れなかったり言葉の発達がほとんどなかったりという症状を伴う。また先天性リンパ水腫が発症する。2007年には新しい染色体転座がこの症状の原因となっていることが発見された。ヒトのリーリンに影響を与える突然変異は、通常近親婚と関連付けられる。

統合失調症

統合失調症患者の脳におけるリーリンとそのmRNAの発現量の減少については、1998年[107]と2000年[108]に報告され、海馬[109]、小脳[110]、大脳基底核[111]、皮質[112][113]の検視分析によってそれぞれ独立に検証された。減少量は脳の領域によっては50%にも達し、グルタミン酸をGABAに変換する反応を触媒するGAD-67の発現量の減少も伴う[110]。統合失調症や気分障害では、リーリンとそのアイソフォームの血中濃度も変化するという報告もある[114]。統合失調症患者の前頭葉でのリーリンmRNAの発現量の減少は、Stanley Foundation Neuropathology Consortiumによって2001年に14の研究所で行われた研究で統計的に確かめられた[115]。

双極性障害

DNMT1と共同の上方調節によるRELNの発現量の減少は、精神病を伴う双極性障害に典型的な特徴であるが、精神病を伴わないうつでは見られず、精神病に特異的な変化と言うことができる[108]。統合失調症とは異なり、この変化は皮質だけで見られ、大脳基底核等の深部ではDNMT1濃度は平常で、リーリンとGAD67の濃度も通常の範囲に収まっている[111]。

自閉症

自閉症は、環境因子によって引き起こされる様々な箇所での突然変異が原因になると信じられている神経発達障害である。

当初より、自閉症とイタリア人に見られる多型であるRELN遺伝子の5' ATG開始コドンの前に現れるGGC/CGG繰返し配列との間の関係性が示唆されてきた。つまり5'領域の繰返し配列が長いほど、自閉症になりやすいと考えられてきた[116]。しかし、193の家系を調査した別の研究によると、繰返し配列の長さに有意な差は見られなかったという。

側頭葉てんかん

側頭葉てんかんの患者の海馬組織のサンプルでのリーリンの発現量の減少が、患者の45%-73%で見られる主な特徴である顆粒状組織の分散の範囲と直接関連しているということが発見されている[117][118]。小規模実験により、この分散はRELNのプロモーターの過剰メチル化と関連していることが分かっている[119]。

アルツハイマー病

リーリンの受容体ApoER2とVLDLRは、LDL遺伝子ファミリーに属している[120]。このファミリーの受容体は全てがアポリポタンパク質Eの受容体である。そのため、これらはしばしばApoE受容体と略される。ヒトはApoEの3つのアイソフォーム (E2, E3, E4) を持ち、このうちApoE4はアルツハイマー病のリスク因子となる。ApoE4はアルツハイマー病の発病で中心的な役割を果たすという説が出されている[120][121]。ある研究によると、アルツハイマー病の患者ではリーリンの発現とグリコシル化のパターンが変わっているという結果もある。

がん

腫瘍中ではDNAメチル化のパターンがしばしば変わっており、RELN遺伝子も影響を受けている可能性がある。膵癌では、リーリン経路のその他の物質と同時にリーリンの発現が抑制されているという研究結果もある[122]。また同じ研究で、リーリンの発現が残っているがん細胞の経路を切ることで、運動性や侵襲性が増加したとも言われている。一方、前立腺癌では、RELNの発現は過剰になり、グリーソン分類と相関する[123]。網膜芽細胞腫でもリーリンの過剰発現が確認されている[124]。

その他

全ゲノム相関解析によって、RELN遺伝子の変異が中耳の骨の発育異常である耳硬化症の原因にもなっている可能性が示唆された[125]。

Remove ads

リーリンの発現に影響を与える因子

リーリンの発現は、カハール・レチウス細胞の数に加え、多くの因子によって調整されている。例えば、TBR1転写因子は、T-elementを持つ他の遺伝子とともにRELN遺伝子の発現を制御している[127]。さらに高いレベルでは、妊婦管理がラットの子供の海馬[128]と皮質[126]でのリーリン発現と相関していることが報告されている。また、コルチコステロンに長く晒されることで、ネズミの海馬でのリーリン発現量が著しく低下したという報告もあり、うつ病におけるコルチコステロンの役割が指摘されるようになった[129]。ヒトの新皮質では、思春期を過ぎるとRELN遺伝子のメチル化が思春期前と比べて増加したという研究結果もある[129]。

向精神剤

リーリンは多くの種類の脳の疾患に関わっており、また通常は生後に測定さるため、薬物効果を評価することが重要である。

後成仮説によると、脱メチル化の平衡を変える薬物は、メチル化によるRELN及びGAD67の下方制御を緩和することができる。ある研究によると、クロザピンやスルピリドは、L-メチオニンで処理した両方の遺伝子の脱メチル化を促進したが[130]、ハロペリドールやオランザピンにはそのような効果はなかった。ヒストンの脱アセチル化阻害剤であるバルプロ酸は、抗精神病薬とともに摂取すると有益であると提案されている。しかし、後成仮説の主要な前提と矛盾する研究もある。またFatemiらによる研究では、バルプロ酸によるリーリン発現量の増加は確認されず、さらなる研究の必要性が示唆されている。

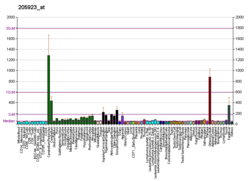

Fatemiらは、下記の薬剤を21日間に渡り腹腔内に注射した後、前頭葉皮質のRELN mRNAとリーリンタンパク質の量を測定し、次の結果を得た[23]。

2009年、Fatemiらは同じ薬剤を用いてさらに詳細な研究を行った成果を公開した。この研究では、リーリン自体の他に、シグナルチェーン上のVLDLR、DAB1、GSK3beta等の遺伝子の皮質での発現量が測定され、さらにGAD65とGAD67についても調べられた[131]。

Remove ads

相互作用

リーリンは、VLDLR及びApoER2とタンパク質間相互作用をすることが示されている[132][133]。ApoER2は、低比重リポタンパク質受容体関連タンパク質8 (Low density lipoprotein receptor-related protein 8) としても知られている[134][135]。

出典

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads