トップQs

タイムライン

チャット

視点

小脳

ウィキペディアから

Remove ads

小脳(しょうのう、英: cerebellum、ラテン語で「小さな脳」を意味する)は、脊椎動物の脳の部位。ヒトの小脳は、脳を背側から見たときに大脳の尾側に位置し、外観がカリフラワー状をし、脳幹の後ろの方からコブのように張り出した構造である。重さは成人で120〜140グラムで、脳全体の容積の10%を占めるにすぎないが[1]、大脳よりもはるかに多くの神経細胞(およそ1000億個以上)が存在する。

Remove ads

概要

ヒトでは、小脳は運動制御に加え、注意や言語などの認知機能や感情制御においても重要な役割を果たすが、運動関連の機能が最も確立されている[2][3][4]。ヒトの小脳は運動を開始するわけではないが、脊髄や脳の他の部位からの感覚入力を受け取り、これらを統合して運動を微調整することで、協調性、精度、正確なタイミングに寄与する[5]。小脳の損傷は、ヒトにおいて微細運動、平衡、姿勢、運動学習の障害を引き起こす[6]。

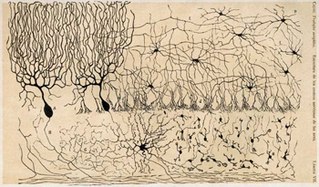

解剖学的には、ヒトの小脳は脳の下部に付着した独立した構造のように見え、大脳半球の下に位置する。その皮質表面は細かく並行した溝で覆われており、大脳皮質の広くて不規則なしわとは対照的である。これらの並行な溝は、小脳皮質が実際にはアコーディオンのように密に折り畳まれた薄い連続層であることを示している。小脳皮質内には、プルキンエ細胞や顆粒細胞をはじめとするいくつかの種類の神経細胞が高度に規則的に配置されており、この複雑な神経組織が膨大な信号処理能力を生み出している。しかし、小脳皮質からの出力のほとんどは、小脳内部の白質に位置する小さな深部核群を経由して出力される[7]。

運動制御への直接的な役割に加え、小脳はセンサーとモーターの関係の変化に対する適応学習をはじめとするさまざまな運動学習に不可欠である。小脳内のシナプス可塑性という観点から、これらの適応学習を説明するいくつかの理論モデルが開発されている。これらのモデルは、デイビッド・マーとジェームズ・アルバスによって提唱されたものに基づいており、各小脳プルキンエ細胞が顆粒細胞の並行線維から数千の弱い入力を受け取る一方で、単一の登上線維から極めて強い入力を受け取るという観察に由来する[8]。マー・アルバス理論の基本概念は、登上線維が「教師信号」として機能し、並行線維入力の強度に長期的な変化を誘導するというものである。並行線維入力における長期抑圧の観察は、この種の理論に一定の支持を与えているが、その有効性については依然として議論がある[9]。

Remove ads

歴史

小脳の傷害が運動障害を引き起こすことを最初に示したのは、18世紀の生理学者たちであった。その後19世紀初頭〜中盤にかけて、実験動物を用いた小脳切除・病変形成実験が行われ、小脳傷害が異常運動・異常歩様・筋力低下の原因となることが明らかにされた。これらの研究成果に基づき、小脳が運動制御に重要な役割を果たすという結論が導かれたのである[11]。

小脳が損傷を受けると、運動や平衡感覚に異常をきたし、精密な運動ができなくなったり酒に酔っているようなふらふらとした歩行となることがあるが、意識に異常をきたしたり知覚に異常を引き起こすことはない。このため、かつては高次の脳機能には関係がなく、もっぱら運動を巧緻に行うための調節器官だとみなされ、かつては脳死問題に関する議論が起きた際も人の生死には関係がないので、小脳は脳死判定の検査対象から外すべきと主張する学者もいた。

発生と進化

脳の発生は、胚発生の早期における前脳・中脳・菱脳の形成から始まる。菱脳は胚脳の最も尾側に位置し、ここから小脳の発生が起こる。菱脳から菱形部 (rhombomeres) と呼ばれる8つの隆起が形成され、このうち神経管(最終的に脳と脊髄になる)の翼板に位置する2つから小脳が発生する。

小脳を構成する神経細胞は2つの領域から発生すると考えられている。1つ目の領域は第四脳室上方に位置する脳室帯である。この領域からは、小脳皮質の主要な出力ニューロンであるプルキンエ細胞と深部小脳核神経細胞が作られる。2つ目の領域は外顆粒層として知られる領域である。この細胞層は小脳の外側を覆い、顆粒細胞を産生する。ヒトの場合、外顆粒層の顆粒細胞は出生後に内側に移動し、内顆粒層に到達する。この移動により、外顆粒層は成熟した小脳では消失している。これら2つの領域に加え、小脳白質からも神経細胞の発生があるかについては統一見解が得られていない。

小脳の系統発生学的起源は、古皮質 (archipallium) と呼ばれる最も原始的な脳の構成領域の1つにまでさかのぼる。小脳皮質の神経回路は、魚類から哺乳類に至る脊椎動物全般にほぼ共通した構造を持つ。これは小脳が全脊椎動物において重要な機能を果たしていることの証拠であると考えられている。

構造

要約

視点

小脳は頭尾方向正中に存在する小脳虫部と左右一対の小脳半球から成っている。小脳表面には横走する溝(小脳溝)が存在し、小脳溝により小脳回が分けられている。小脳は上小脳脚、中小脳脚、下小脳脚によってそれぞれ中脳、橋、延髄と結ばれていて、多くの入出力線維が通っている。

小脳は大脳と同じく、灰白質と白質を持つ。白質はその樹木に類似した分岐構造から小脳活樹(arbor vitae、生命の木)や小脳髄質と呼ばれ、4つの深部小脳核を含んでいる。3層から成る小脳皮質には特徴的な細胞群が見られ、様々な入出力回路を形成している。

小脳髄質は小脳回に白質突起をだす(小脳活樹)。一部の線維は同側半球間の連合線維であり、他は対側半球の同様の部位と結合する交連線維と上小脳脚、中小脳脚、下小脳脚を構成する投射性線維である。

脳幹と小脳の間には第四脳室が存在する。

区分

小脳の構造は解剖学的区分と系統発生学的・機能的区分ができる。

解剖学的区分では、小脳は肉眼的に、片葉小節葉、前葉(小脳第一裂の吻側)、後葉(小脳第一裂の背側)の3部位に区分される。後二者は正中線に位置する小脳虫部と、外側の小脳半球にさらに分けられる。

系統発生学的・機能的区分では、小脳は系統発生学的および機能的な違いに基づいて3つに分類することができる(下表参照)。小脳機能の多くは、小脳傷害・病変に罹患した患者の分析、あるいは動物実験によって理解されてきた。小脳は機能的には前庭小脳、脊髄小脳、大脳小脳という3つの領域に区分されそれぞれ異なる種類の機能に関与している。

前庭小脳

解剖学的には、小脳虫部に隣接する片葉小節葉に該当する。小脳の中で最も原始的な部位であり、すでに魚類にもみられる。身体平衡と眼球運動を調節する。半規管と前庭神経核からの入力信号を受け取り、前庭神経外側核・内側核に出力する。また、上丘と視覚野からの視覚信号の入力(後者は橋核を経由する)を受け取る。前庭小脳の傷害は、平衡と歩様の異常を引き起こす。

脊髄小脳

解剖学的には、小脳虫部および小脳半球の中間部分 (paravermis)に位置する。系統発生的に前庭小脳よりも新しい部位であり、脊髄から体性感覚入力と固有感覚入力を受けるためこの名称が付けられている。三叉神経、視覚系、聴覚系、および脊髄後索(脊髄小脳路を含む)からの固有受容信号を受信し、虫部は頭部と近位体幹部からの体性感覚入力に加え、視覚入力、聴覚入力、前庭感覚入力を処理する。これらの信号は室頂核を経由して大脳皮質および脳幹領域に出力され、体幹と四肢の近位筋群を制御する内側下降路系を生じる。一方、虫部に隣接する半球中間部(paravermis)は四肢からの体性感覚入力を主に受け、そのニューロンは中位核(球状核と栓状核を含む)に投射して外側皮質脊髄路系と赤核脊髄路系を修飾し、より遠位の肢や指の筋を制御する。深部小脳核へ出力された信号は大脳皮質と脳幹に達して下位の運動系を調節し、脊髄小脳全体には感覚地図が存在して身体部位の空間的位置データを受け取る(小脳虫部は体幹と四肢の近位、paravermisは四肢の遠位)。これにより、運動中に身体部位の移動を予測するための固有受容入力信号の詳細な調節が可能となる。

大脳小脳

解剖学的には、小脳半球の側面部分に該当する。系統発生学的に最も新しい部位であり、ヒトや類人猿では猿や猫に比べてはるかに大きく発達している。その入力元と出力先の大部分は大脳皮質(特に頭頂葉)であり、橋核を経由して大脳皮質からの全入力を受ける一方、主に歯状核を通じて出力し、運動野、前運動野(一次運動野を含む)、前頭前野、視床腹外側、赤核に信号を送る。これにより、運動の計画と実行、感覚情報の評価に関与するほか、ワーキングメモリーなどの認知機能にも寄与する可能性がある。信号はさらに下オリーブ核を通って小脳半球に再びフィードバックされる[12]。

小脳皮質

小脳の表面は、小脳皮質と呼ばれる灰白質が覆っており、3層の層構造を示す。表層から順に分子層、プルキンエ細胞層、顆粒層の3層である。皮質の機能は、深部小脳核へと送られる情報を制御することである。苔状線維と登上線維(下オリーブ核から起始)によって深部小脳核に伝達された感覚運動情報は、そこから様々な運動野へと転送され、運動の出力とタイミングを制御する。苔状線維・登上線維はさらに、この情報を小脳皮質にも送り込み、プルキンエ細胞の「発火」を調節する。プルキンエ細胞は強力な抑制性シナプスを通じて、小脳核へのフィードバックを行う。この抑制刺激は苔状線維・登上線維が活性化できる小脳核の範囲を調節し、小脳が運動機能に果たす最終的な効果をコントロールしている。小脳皮質のシナプスの強さは、その可塑性にあることが示されている。これにより小脳皮質の回路は常時適切に保たれ、出力を微調整し、運動の学習・協調の基礎を形成することが可能となっている。小脳皮質のどの層にも、この回路を構成する様々な細胞が含まれている。

顆粒層 (granular layer)

最深部の顆粒層は入力層で膨大な数(約1000億)の顆粒細胞がある。顆粒細胞は染色切片標本では小さく密に並ぶ濃染される核としてみられる。顆粒層には少数の大きなゴルジ細胞 (Golgi cell) もあり、一部の小脳領域には、少数のルガロ細胞 (Lugaro cell) 、単極性刷毛細胞 (unipolar brush cell) 、シャンデリア細胞 (chandelier cell) などのニューロンもある。小脳への2つの主要な求心性入力のうちの1つである苔状線維は、顆粒層に終止する。球形のシナプス終末をもつ苔状線維は小脳糸球体 (cerebellar glomerulus) というシナプス複合体において顆粒細胞とゴルジ細胞を興奮させる。ゴルジ細胞は反回性ループをつくり顆粒細胞を抑制する。ヒトの小脳には600〜800億個もの顆粒細胞が存在し、これは脳と脊髄にある全神経細胞の、実に7割を占めている。

プルキンエ細胞層 (Purkinje cell layer)

中間部のプルキンエ細胞層は小脳の出力層であり、細胞体の直径が50〜80μmもあるプルキンエ細胞が1層に並んでいる。プルキンエ細胞は上方に向かって扇状に広がった樹状突起を分子層に出して、興奮性および抑制性の介在性ニューロンからの入力や小脳への主要な求心性線維である登上線維からの入力を受ける。プルキンエ細胞は小脳皮質を代表する統合的ニューロンであり、小脳からの出力信号を発する唯一の神経細胞である。その細胞体からは樹状突起と呼ばれる突起が分子層に伸び、数百におよぶ分岐を持つ。樹状突起の伸び方は平面的であり、隣同士の樹状突起が平行に重なり合うような構造をとっている。顆粒細胞から伸びる平行線維とは直角に交わる。プルキンエ細胞はGABA作動性であり、深部小脳核および脳幹の前庭神経核と抑制性シナプスを形成する。1つのプルキンエ細胞が、およそ10万〜20万本の平行線維からの興奮性刺激を受け取る。

分子層 (molecular layer)

最も外側にある分子層は小脳皮質が情報処理を行う重要な層である。分子層にはよく発達したプルキンエ細胞の樹状突起の他に、籠細胞 (basket cell) と星状細胞 (stellate cell) の2種類の抑制性介在ニューロンがある。分子層には顆粒細胞の軸索もあり、小葉の長軸に対して平行に走行するため平行線維 (parallel fiber)といわれる。空間的に極性をもつプルキンエ細胞の樹状突起は前後方向にはよく広がっているが、内側-外側方向にはごく狭い範囲にしか広がっていない。平行線維は内側-外側方向に走っているため、プルキンエ細胞の樹状突起に対して直行する向きになる。そのため個々の顆粒細胞は、多数のプルキンエ細胞のそれぞれと少数シナプスを形成することができるが、その軸索が上行して分子層に至るときには、少数のプルキンエ細胞と、より蜜にシナプス結合を形成する。

深部小脳核

小脳の中心、白質の内部に4対の神経核、深部小脳核が存在する。これらの神経核は小脳皮質のプルキンエ細胞から抑制性の入力信号(GABA介在性)を、苔状線維からは興奮性の信号(グルタミン酸介在性)を受け取る。小脳の出力線維の大半は小脳核から起始する。例外的に、片葉小節葉からの線維は小脳核を経由することなく、直接前庭神経核にシナプスを形成する。脳幹にあるこの前庭神経核は、苔状線維とプルキンエ細胞からの入力信号を両方受け取るという点で、深部小脳核と類似した構造である。

外側から中央部にかけ、歯状核・栓状核・球状核・室頂核の4つの深部小脳核が位置する。一部の動物種では栓状核と球状核の区別が不明瞭で、代わりに挿入核と呼ばれる単一の神経核を持つ。栓状核と球状核が明瞭に分かれている動物種においても、挿入核という用語は二核をまとめた意味でしばし ば使用される。

一般的に、どの神経核も小脳の解剖学的区分と関連している。歯状核は小脳半球外側の深部にあり、挿入核は中間帯に、室頂核は小脳虫部に位置する。これらの構造的関連性は、神経核と小脳皮質の神経回路において維持されている。すなわち、歯状核は小脳半球外側からの神経刺激の大半を受け取り、挿入核・室頂核はそれぞれ中間帯・虫部からの信号のほとんどを担当している。

小脳脚

小脳は3対の脳脚(束状の神経線維、小脳脚)により脳幹と結合している。それぞれの小脳脚は上小脳脚(結合腕)・中小脳脚(橋腕)・下小脳脚(索状体)と呼ばれる。結合は上小脳脚で中脳と、中小脳脚で橋と、下小脳脚で延髄と結合している。

小脳からの出力信号のほとんどは、小脳脚に送られる前に小脳核を経由する。重要な例外ルートとして、プルキンエ細胞による前庭神経核の直接抑制がある。

上小脳脚

上小脳脚は、小脳の主要な出力経路として機能し、主に歯状核から起始する遠心性線維で構成されるが、前脊髄小脳路由来の求心性線維の一部も経由し、赤核、視床外側腹側核/前腹側核、延髄などと連絡を取る。深部小脳核からの出力線維の大部分がここを通り、中脳や間脳に向かう歯状核赤核視床路(歯状核から上小脳脚交叉で交叉し、体側の赤核や視床へ進む)を含み、「歯状核 → 赤核 → 視床 → 前運動皮質」と「小脳 → 視床 → 前運動皮質」の2経路が主なルートで、運動の立案に重要な役割を果たす。一方、上小脳脚の萎縮を示す疾患として進行性核上性麻痺、マチャド・ジョセフ病、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症などが知られており、多系統萎縮症では通常萎縮が見られないため、これらの疾患の鑑別にしばしば利用される。

中小脳脚

中小脳脚は、小脳脚の中で最大のものであり、大脳皮質から橋を経由して小脳へ至る壮大な経路の一部を形成し、主に大脳新皮質の感覚・運動野から下行する遠心性線維(全て橋核に起始)で構成される。この経路では、橋小脳路を通じて大脳皮質などの新しい脳部位からの興奮を小脳に伝える入力線維が通り、橋核から出た神経線維は橋で交叉して対側の中小脳脚を介し、対側小脳半球に連絡する。一方、MRIでは中小脳脚の病変を示す疾患が多岐にわたり、トルエン中毒、多系統萎縮症、脆弱X関連振戦/運動失調症候群、脳幹腫瘍浸潤、ウィルソン病のほか、各種炎症性疾患で異常信号域が認められることがある。

下小脳脚

下小脳脚は、様々な種類の入力線維と一部の出力線維を含み、主に脊髄や延髄などの系統発生的に古い脳部位から小脳へ入る伝導路(オリーブ小脳路、後脊髄小脳路、前庭小脳路など)が通る部位であり、平衡や姿勢の保持といった運動前庭機能を伴う固有感覚入力の統合に主に関与する。全身からの固有情報は後脊髄小脳路を通じて下小脳脚に伝達され、旧小脳でシナプスを形成し、前庭情報は古小脳に至る一方、下オリーブ核から起始する登上線維も下小脳脚を通ってプルキンエ細胞のデンドライトにシナプス結合する。また、深部小脳核からの出力線維の大部分は上小脳脚を通るが、例外的に片葉小節葉のプルキンエ細胞の一部は下小脳脚を介して出力線維を脳幹背側の前庭神経核に送り、プルキンエ細胞からの情報伝達を担う。

求心性線維

小脳への主要な求心性線維である苔状線維と登上線維は、いずれも小脳のニューロンと興奮性シナプスを形成するが、小脳皮質の異なる層に終止して、プルキンエ細胞に異なるパターンの発火活動を誘発するため異なる機能を担っていると考えられる。

苔状線維(たいじょうせんい、mossy fiber)

橋核は主として大脳皮質、特に前頭葉や頭頂葉からの運動に関する入力を受け(皮質橋路)る。橋核の軸索は中小脳脚の大きなふくらみとなり、苔状線維となって対側の小脳皮質に投射され、大脳皮質からの情報と末梢からの感覚情報を小脳に伝える。苔状線維は顆粒層の顆粒細胞の樹状突起と興奮性シナプスを形成する。1個の顆粒細胞は少数の苔状線維からしか入力を受けないが、顆粒細胞の軸索である平行線維は長い距離を走行するため、個々の苔状線維が多数のプルキンエ細胞に情報を伝えることになる。苔状線維の入力は多くの細胞に収束している。これは1個のプルキンエ細胞が20〜100万個の顆粒細胞の軸索とシナプス形成をしているからである。苔状細胞は体性感覚の情報を平行線維を介して生体の左右方向に送る働きがある。

登上線維(とじょうせんい、climbing fiber)

登上線維は延髄の下オリーブ核に起始する。下オリーブ核への入力は脊髄(脊髄オリーブ路)、運動野、上丘、前庭核、三叉神経核、被蓋前野と非常に多彩である。末梢と大脳皮質から感覚性情報や運動性情報が伝わる。下オリーブ核から下小脳脚を形成し登上線維となる。登上線維という名称は、個々の線維がブドウの蔓が樹に絡みつくようにしてプルキンエ細胞の細胞体部と近位樹状突起を取り囲み、多数のシナプスを形成していることに由来する。1本の登上線維は1〜10個のプルキンエ細胞とシナプスを形成するが1個のプルキンエ細胞は1本の登上線維としかシナプスはつくらない。登上線維は下オリープ核の周期的な活動をプルキンエ細胞の前後方向に出力している。平行線維による体性感覚の位置情報の左右方向の入力と、登上線維による時間的情報の前後方向の入力からプルキンジェ細胞において協調運動の時空間的制御がおこなわれていると考えられている[13]。

遠心性線維

小脳皮質からの主要な出力はプルキンエ細胞である。プルキンエ細胞は小脳深部の核群、室頂核、中位核、歯状核などに出力する。前庭小脳のプルキンエ細胞からの出力は小脳深部の核群ではなく前庭神経核に直接連絡している。脊髄小脳では虫部のプルキンエ細胞は室頂核と前庭神経核に連絡する。半球中間部のプルキンエ細胞は球状核と栓状核に連絡する。大脳小脳のプルキンエ細胞は歯状核に連絡する。上小脳脚は深部小脳核から出力線維の大部分が通過する。

血液供給

上小脳動脈・前下小脳動脈・後下小脳動脈の3種類の動脈が、小脳に血液を供給している。

上小脳動脈 (SCA)は、脳底動脈の側面、後大脳動脈に繋がる部分の下流から分岐する。橋を経由して小脳に到達する。SCAは小脳皮質・小脳核・上小脳脚・中小脳脚で使われる血液の大半を供給する。

前下小脳動脈 (AICA)は、脳底動脈の側面、椎骨動脈との接続部の上流から分岐する。橋の下部、小脳橋角を通過して小脳に至る。小脳前下部のほか、顔面神経と内耳神経にも血液を供給する。AICAの損傷は不全麻痺・麻痺・顔面感覚の喪失、さらには聴覚障害の原因となる。小脳橋角に梗塞が起きると、鐙骨筋(顔面神経の支配を受ける)の機能障害による聴覚過敏や、内リンパ流の加速(内耳神経の影響を受ける)によるめまいが発症する。

後下小脳動脈 (PICA)は、脳底動脈の側面、椎骨動脈との接続部の下流から分岐する。小脳後部表層に達する前に延髄でも分岐し、いくつかの脳神経核にも血液を送り込む。PICAは小脳後下部のほか、下小脳脚・疑核・迷走神経運動核・三叉脊髄核・孤束核・内耳神経核への血液供給を担う。

Remove ads

運動失調

要約

視点

小脳の機能障害である運動失調は小脳に損傷を受けた場合にしばしば見られる症状で、一般的には協調運動の欠如による複雑な病態である。歩様と姿勢の検査を含む神経学的検査が行われる。出血・梗塞・腫瘍・変性などの構造的異常は、断層撮影で明らかになることもある。小脳の検査には、MRI検査の方がCTスキャンよりも感受性が強いとされる[14]。

運動失調は、目的の運動を達成するためにはどの筋肉をどの順番で動かせばよいかというような、一連の運動計画を作成する機能の不全と、運動計画と実際の運動との差を補正する機能の不全に分類される。古典的な神経診断学では小脳症候を小脳遠心系の障害、小脳歯状核の障害、中小脳脚の障害と分類することはほとんどできない。多くの小脳症候は深部感覚障害、麻痺、錐体外路障害でもみられる。しかし異常のパターンが病態によって異なる。

測定障害 (dysmetria)

目的物めがけて運動している時に、目的物の空間的位置に対する実行司令が障害されており目的物に到着しない症状。空間的な位置に関する実行プランの不良である。目的物を通り過ぎる測定過大 (hypermetria) と手前で止まる測定過小 (hypometria) がある。測定過大が小脳症候として特徴的である。麻痺、深部感覚障害、錐体外路障害でも測定障害は認められる。深部感覚障害では測定過大と測定過小ともに認められミスの仕方に一貫性がない。錐体外路障害では測定過小、麻痺では測定過大が多い。被験者が測定過大することを見越して運動することもあるが、素早く行わせるとこの補正も効かなくなるので検査時はすばやく運動させることも重要である。

運動の分解 (decomposition) と共同運動障害 (dyssynergia)

共同運動がスムーズに行えず、一つ一つに分解されてしまう症状。

変換運動障害 (dysdiadochokinesis)

ある運動を繰り返し行うことが難しく、リズムが乱れたり(時間的に乱れる)、運動そのものが空間的に乱れたりする現象である。この障害の原因は時間測定障害 (dyschronometria) と考えられている。麻痺や深部感覚障害、錐体外路障害でも認められるが、小脳症候では運動を早くすると悪化し、ゆっくりすると改善する傾向がある。

時間測定障害 (dyschronometria)

運動を始めようとした時に開始が遅くなる症状。

筋肉のトーヌスの低下 (hypotonus)

小脳の筋紡錘への制御に異常が生じて筋トーヌスが下がるとされている。

眼球運動障害

測定過大が眼球運動にも認められocular dysmetriaといわれる。眼振は小脳特有のものは少なく、rebound nystagmusが比較的特有である。これは注視した後、正中位に戻した時に逆向きに認められる眼振である。また小脳片葉病変ではdown beat nystagmusが認められる。

不随意運動

不随意運動としては口蓋帆振戦(口蓋帆ミオクローヌス)とaction myoclonusとaction tremorが知られている。口蓋帆振戦は規則的に軟口蓋が動く病態であり歯状核オリーブ路が傷害されると認められる。action myoclonusとaction tremorは安静時には何も症状がないが運動を始めようとすると大きな不随意運動が出現することである。

Remove ads

病理学

要約

視点

小脳皮質

加齢性変化

小脳は脳幹とともに重量の減少が大脳に比べて小さい、20歳代の平均脳重量に対して100歳代では大脳は20〜25%減少しているのに対して小脳や脳幹は10〜15%程度の減少となる。肉眼的には加齢性変化は小脳虫部で顕著である。特に小脳第一裂より上面の前葉である中心小葉や山頂で目立つ。

アルツハイマー病の患者の脳をPETで調べたところ、頭頂連合野や側頭連合野が全く機能していないにもかかわらず、小脳が活発に活動していることが判明した。アルツハイマー病の患者では例外なく小脳が活動しており、通常より強化されている。これは大脳から失われた機能を小脳が代替していると考えられている。

マクロ病変

キアリ奇形といった奇形や脳ヘルニアや交叉性小脳萎縮 (crossed cerebellar atrophy) がよく知られたマクロ病変である。遠隔機能障害 (diaschisis) の一種として示されることもある。交叉性小脳萎縮症とは広範な一側性の大脳病変から長い年月を経て反対側の小脳が萎縮する現象である。Urichらは病理発生機序の立場から交叉性小脳萎縮を3つのタイプに分けている。それは

- 前頭・側頭橋路の病巣に続いて起こる橋核の順行性経ニューロン変性と中小脳脚の萎縮による小脳皮質に病変を伴わない小脳半球の萎縮

- 反対側の橋核の順行性経ニューロン変性による顆粒細胞層萎縮が顕著な小脳萎縮

- てんかん発作によると考えられる小脳萎縮

びまん性のミクロ病変

大脳皮質と同様に小脳皮質も層に強調された変化を示す。プルキンエ細胞の変化が中心となることが多く、変性疾患では小脳背側部で虫部と傍虫部半球に病変が強調される傾向がある。

分子層

分子層はHE染色ではエオジンに染まる細かい網目状のニューロピルと小型の籠細胞 (basket cells) 、星状細胞 (stellate cells) からなる。プルキンエ細胞の樹状突起や顆粒細胞の軸索が鍍銀染色で確認できる。分子層では固有の疾患は知られていない。前述のプルキンエ細胞の樹状突起や顆粒細胞の軸索があるためプルキンエ細胞層や顆粒細胞層に変化が生じると分子層でアストロサイトが造成することが多い。プルキンエ細胞の樹状突起が限局性に膨らみ突起が出ているように見えるカクタスが認められることもある。カクタスは代謝性疾患や発達障害で有名だが多系統萎縮症、皮質性小脳萎縮症、CJDなどで認められ疾患特異性はない。

プルキンエ細胞層

分子層の下端に大きなフラスコ型の細胞が1列並んだプルキンエ細胞層がある。その樹状突起は分子層の中で扇のように平面的に枝分かれする。その面は小脳回に対してほぼ直角である。プルキンエ細胞は虚血に対して非常に脆弱な細胞であるため、死後変化や死戦期の浮腫かどうかを区別するためにバーグマングリア(小脳のアストロサイト)の増殖を確認する。死後変化や死戦期の浮腫ではプルキンエ細胞層が海綿状に離開し、プルキンエ細胞は消失しているが、アストロサイトの反応はみられない。

プルキンエ細胞の胞体は分子層にある籠細胞の突起によって取り囲まれている。正常ではその他の神経線維も同時に染まるためバスケットの部分はわかりにくいがプルキンエ細胞が脱落するとempty basketsという所見で確認ができる。トルペドはプルキンエ細胞の最も近位部の軸索に生じたスフェロイドであり顆粒細胞層内で認められる。プルキンエ細胞の障害を示唆する所見だが疾患特異性はない。多系統萎縮症では多数認められることがあるが遺伝性脊髄小脳変性症では遭遇することは稀である。

皮質性小脳萎縮症は病理学的には下オリーブ核-小脳虫部という登上線維系に限局する病変を示す。多系統萎縮症やマチャド・ジョセフ病では主たる病変が小脳へ入力する苔状線維系の変性であること、病変がそれ以外にも複数の部位で認められる点が皮質性小脳萎縮症とは異なる。またアルコール性小脳萎縮症や自己免疫性小脳失調症や傍腫瘍性神経症候群では病巣が不連続的、あるいは解剖学的な部位と無関係な病変の強弱が認められる。

顆粒細胞層

皮質の中で最も厚く見える層が顆粒細胞層である。円形でクロマチンに富む小型の細胞核が密集しているため、HE染色標本の弱拡大像では顆粒層全体が青紫色にみえる。顆粒細胞が脱落する場合は白質側から消失することが多い。

限局性のミクロ病変

小脳の限局性病変では梗塞が多い。

小脳髄質

変性疾患、白質ジストロフィー、脱髄性疾患、腫瘍で小脳髄質(白質)に病変が認められる。

変性疾患

多系統萎縮症は小脳の割面は白質の萎縮が強いため皮質が相対的に大きく見える。これは橋核(苔状線維系)のみならず下オリーブ核(登上線維系)から小脳に入る神経線維の変性がプルキンエ細胞から歯状核に向かう神経線維の変性を凌駕しているからと考えられている。その小脳白質の割面は非常に特徴的であり肉眼的には境界不鮮明な斑状の白い部分とやや褐色を帯びた部分が混在している。多系統萎縮症では変性が歯状核を超えることはない。一方でマチャド・ジョセフ病では歯状核門から上小脳脚に線維性グリオーシスが広がる。

白質ジストロフィー

副腎白質ジストロフィーでは病変が小脳白質から橋底部、中小脳脚、下オリーブ核、下小脳脚などに左右対称性にひろがる。アレキサンダー病ではローゼンタール線維が出現する。

脱髄性疾患

多発性硬化症などで脱髄性病変を伴うことがある。

腫瘍

小児腫瘍が小脳髄質に起こりやすい。髄芽腫は小脳虫部下面に好発する。

小脳核

小脳核は第四脳室の天井付近に室頂核、球状核、栓状核、歯状核の4つの神経核があり、発生学的には下オリーブ核と同じ起源である。プルキンエ細胞はこの小脳核のいずれかに投射線維を送る。歯状核が最も大きく、歯状核以外に選択的に障害を示す疾患が知られていないため神経病理学では歯状核に注目する。歯状核の入力線維は外側から入る。歯状核の内側部は上小脳脚に向かって歯状核門が開いており、歯状核の出力線維は歯状核門と上小脳脚を通る。

血管障害

歯状核は循環障害の影響を受けやすい。低酸素脳症では歯状核の脱落が認められる。小脳出血の好発部位でもある。赤核と同側の下オリーブ核、それに反対側の小脳を結んだ線をギラン・モラレの三角という。この三角の一部が梗塞や外傷で切断されると下オリーブ核に肥大が生じることがある。とくに病巣に歯状核が含まれている時に観察されることが多い。

変性

歯状核の変性には神経細胞の膨化、グルモース変性、神経細胞の変性、脱落が知られている。ペラグラ脳症やクロイツフェルト・ヤコブ病では歯状核のリポフスチン顆粒の沈着がほとんどないにもかかわらず神経細胞がふくらんでいることがある。日本ではグルモース変性といえば小脳歯状核にみられる変化を示す場合が多い。HE染色では好酸性を呈する雲状の構造物が集積する。プルキンエ細胞軸索終末の前シナプス変化と考えられており、小脳歯状核細胞周囲で軸索末端部で無髄線維が増加(発芽)と考えられている。プルキンエ細胞が高度に脱落している場合はグルモース変性が認められない。小脳遠心系変性を示す所見であり進行性核上性麻痺や歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症などで特徴的に認められる。歯状核の神経細胞の変性・脱落では歯状核自体に生じる一次性脱落と小脳皮質の病変の二次性脱落に分けることができる。一次性脱落は進行性核上性麻痺と歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症、フリードライヒ失調症、ミトコンドリア病のMERRF、ラフォラ小体病などでみられる。進行性核上性麻痺と歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症ではグルモース変性が非常に特徴的であるが、高度な神経細胞脱落もおこる。ミエリンの淡明化が主に歯状核門に生じ、線維性グリオーシスで置換されている。さらに歯状核門から上小脳脚にもグリオーシスが認められる。マチャド・ジョセフ病では神経細胞の脱落に比べてミエリンの淡明化が歯状核の外側部と内側部の双方に認められる。フリードライヒ失調症は歯状核の神経細胞脱落と上小脳脚の変性、淡蒼球やルイ体変性を伴うことがある。またミトコンドリア病のMERRFでは小脳歯状核、下オリーブ核、黒質、基底核などに著しい萎縮、神経細胞の脱落やグリオーシスがみられる。また大脳基底核や大脳白質の血管に石灰化が生じる。ラフォラ小体病の小脳ではプルキンエ細胞と顆粒細胞の中等度脱落に加えて歯状核の神経細胞が高度に脱落する。二次性脱落は自己免疫性小脳失調症、皮質性小脳萎縮症、アルコール性小脳萎縮症、多系統萎縮症などでみられる。一次性脱落に比べると神経細胞の脱落は高度ではなく萎縮が中心となる。アストロサイトの増殖を伴うが線維性グリオーシスが特徴とされる。自己免疫性小脳失調症、皮質性小脳萎縮症、アルコール性小脳萎縮症などプルキンエ細胞が標的となっている疾患では、プルキンエ細胞の軸索の変性が歯状核に収斂するため歯状核外側部に接する白質にマクロファージが集簇する。特に傍腫瘍性小脳変性症ではマクロファージが歯状核外側部のみならず途中の白質にもみられることがある。多系統萎縮症でも歯状核は萎縮が主体である。歯状核門に白質病変がおよぶことは非常に稀で上小脳脚は保たれる。

小脳萎縮

小脳萎縮には3つの表現型が知られている。特に小脳皮質変性(プルキンエ細胞型)と歯状核変性(歯状核型)は明らかに区別できる。プルキンエ細胞型の代表例は多系統萎縮症 (MSA-C) であり、小脳半球の白質、プルキンエ細胞が脱落し、歯状核、歯状核門は保たれる。顆粒細胞型の代表例はメンケス病やGM2ガングリオシドーシスといった代謝性疾患である。メンケス病は銅の細胞内代謝障害である。プルキンエ細胞も脱落するが顆粒細胞の脱落が著しいのが特徴である。MELASをはじめとしたミトコンドリア病も小脳萎縮を示すことで有名である。画像上は小脳萎縮を示すが明らかな小脳性運動失調を認めないことも多い。顆粒細胞型ではプルキンエ細胞が限局的に腫大したカクタスやヒトデ小体が認められることがある。ヒトデ小体は樹状突起の遠位部の腫大であり分子層にみられるが、カクタスはプルキンエ細胞層で認められる。歯状核例の代表例はマチャド・ジョセフ病であり歯状核、歯状核門、上小脳脚が脱落し、歯状核はミクロ的にはグルモース変性像を呈する。プルキンエ細胞は保たれる。グルモース変性では好酸性、嗜銀性のもやもやした無構造の物質と顆粒状あるいはリング状の物質が歯状核の神経細胞体や樹状突起の周囲に巻き付くものでプルキンエ細胞の軸索末端変化とされている。マチャド・ジョセフ病では淡蒼球内節の萎縮も特徴的である。ミトコンドリア病のMERRFは小脳歯状核にも著しい萎縮がみられる。

Remove ads

出典・脚注

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads