トップQs

タイムライン

チャット

視点

ヴィクトル・ブローネル

ウィキペディアから

Remove ads

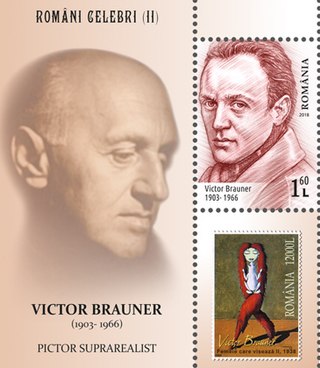

ヴィクトル・ブローネルまたはブラウネル(Victor Brauner ルーマニア語: [ˈviktor ˈbrawner]、1903年6月15日 - 1966年3月12日)は、ルーマニアに生まれ、フランスで活躍した画家。1930年代にパリでアンドレ・ブルトン、イヴ・タンギーらに出会い、シュルレアリスムの運動に参加。ユダヤ人である彼は、第二次世界大戦中に亡命を希望したが果たせず、オート=アルプ県の小村に隠れ住んで制作を続け、独自の蝋画(エンカウスティーク)の技法を生み出した。夢や無意識の表象、精神分析、神秘主義(オカルティズム)、プリミティヴィズム、エロティシズムなどを特徴とする作品を制作。代表作《眼球を摘出した自画像》を完成した7年後に偶然にも左目を失う。詩人ルネ・シャールに「未来を幻視する画家」と称された[1]。

Remove ads

生涯

要約

視点

背景

ヴィクトル・ブローネルは1903年6月15日、カルパチア山脈のふもとのピアトラ・ネアムツ(モルダヴィア地方)のユダヤ人家庭に生まれた。3人兄弟の長男で、次男ハリー・ブローネルは民族学者(特にルーマニア民族音楽の研究者)・作曲家で、三男テオドール・ブローネルは写真家・画家でヴィクトルと同様にシュルレアリスムの運動に参加した[2][3]。父は林業が盛んなピアトラ・ネアムツで製材所を経営していた[4]。交霊術や心霊術に傾倒していた父が、息子ヴィクトルにこの行いに参加させたことが、後に彼の絵画に影響したという指摘もある[5][6]。ヴィクトルが10歳のとき、一家はドイツに移住し、オーストリアに一時滞在した後、ルーマニアに戻った[2]。ピアトラ・ネアムツの南約250キロのところにあるブライラに居を構え、ヴィクトルは1916年から1918年までブライラ福音学校に学んだ[6]。

ブカレスト - 前衛芸術

1919年にブカレスト国立美術学校(現ブカレスト国立芸術大学)に入学し、セザンヌ風の風景画を描き始めたが[6]、彼の作品は風紀を乱すとして1921年に退学処分を受けた[7][4]。1924年にブカレスト国立美術学校労働組合の画廊[4](モーツァルト画廊[6])で最初の個展を開き、詩人イラリエ・ヴォロンカとともにダダイスムの雑誌『75 H.P』を創刊(創刊号をもって終刊)。この雑誌に「絵画でも詩でもない」「絵画詩」宣言を掲載した[8]。

パリ - シュルレアリスム

翌25年に渡仏し、パリに数か月滞在した。パリでは前年にシュルレアリスム宣言が発表され、また、アナトール・フランスが死去すると、この権威的な存在を葬り去り、乗り越えようとするシュルレアリスムの最初の象徴的な事件である小冊子『死骸』が刊行されたばかりであった[9]。この運動の現場を目撃したブローネルは、ブカレストに戻ると、(ドイツ)表現主義、ロシア構成主義、ダダイスムなどの前衛芸術運動に参加し、これらの運動の機関誌であり、次いでシュルレアリスム運動の機関誌ともなった『ウヌ (Unu)』(1928年創刊)に寄稿した[10]。1930年にマルギット・コスと結婚(1939年に離婚)[4][11]。同年に再び渡仏し、パリで同郷人のコンスタンティン・ブランクーシのほか、イヴ・タンギー、アルベルト・ジャコメッティに出会い、当時、タンギーとジャコメッティが住んでいた14区ムーラン・ベール通りのアパートに部屋を借りた。1931年に代表作《眼球を摘出した自画像》を完成。偶然にもこの7年後に左目を失うことになる(後述)。また、イヴ・タンギーを介してジョルジョ・デ・キリコとアンドレ・ブルトンに出会い、シュルレアリスムに参加。1933年に(アンデパンダン展(独立美術家展)をもじった)第4回シュランデパンダン展(超独立美術家展)に出展[12]。1934年に、ピエール画廊(画商ピエール・ローブは写真家ドゥニーズ・コロンの兄[13])で、パリで最初の個展が開催され、図録(カタログ)の序文をブルトンが執筆した[14]。ブルトンは特に、アルフレッド・ジャリの『ユビュ王』から着想を得、これを当時欧州で台頭した独裁者として形象化した不気味な人物像『K氏の奇妙な事例』を絶賛した[7][5]。同じ頃、ピカソ、バルテュス、ヴィフレド・ラムらとも交友を深め、また、ニューヨーク近代美術館など他国で開催されたシュルレアリスム展にも出展した[4]。

経済的な理由により、ルーマニアに帰国。短期間だが共産党に入党するが、鉄衛団(ファシズム・反ユダヤ主義運動)が起こり、ユダヤ人の前衛芸術家は、ルーマニアの伝統である古典的な美の規範から逸脱し、「ユダヤ人のニヒリズムの精神」を表現していると批判されて[7][15](「退廃芸術」参照)、1938年、フランスへの亡命を決意した。

ブローネル事件

同年、パリでジャクリーヌ・アブラアムに出会った(1946年に結婚)[4]。8月27日、モンパルナス駅近くのオスカル・ドミンゲスの自宅に若い画家たちが集まって飲んでいたとき、ドミンゲスが酔った勢いでエステバン・フランセスと喧嘩になり、ドミンゲスが投げつけたガラス瓶の破片が仲裁に入ったブローネルの左目に突き刺さった。この場に居合わせた岡本太郎は、後に美術雑誌『アトリエ』のヴィクトル・ブローネル特集号に「ブローネルの話」として寄稿している[16]。ブローネルは左目を失い、義眼を入れることになった。ドミンゲスがブローネルに宛てた謝罪の手紙が、国立近代美術館カンディンスキー図書館に保管されている[17]。

第二次大戦下

1940年5月にナチス・ドイツがフランスに侵攻し、同年6月22日に独仏休戦協定が締結されると、ユダヤ人であるブローネルは南部の自由地帯に逃れた。最初はペルピニャン(オクシタニー地域圏、ピレネー=オリアンタル県)に住むシュルレアリスムの詩人ロベール・リウスのもとに身を寄せた[18]。1940年10月3日にユダヤ人の身分に関する最初の法律(ヴィシー政権によるユダヤ人並びに外来者に対する法)が成立した翌10月4日に、「ユダヤ系外国人」の場合は即刻逮捕し、収容所に移送することができるとするユダヤ人排斥法が可決された。また、ヒトラーが「フランス国有の美術品」を除き、「個人蔵、とりわけ、ユダヤ人が所有する芸術品や史料は、安全な場所に保管しなければならない」とする(没収を意味する)命令を発した。ルーヴル美術館の所蔵品を疎開させた貢献によって知られる国立美術館総長でエコール・デュ・ルーヴル校長のジャック・ジョジャールは、このとき、ユダヤ人個人蔵の美術品も併せて地方の古城に疎開させている[19]。

一方、フランスのユダヤ人、反ナチ運動家らを米国に疎開させるために、エレノア・ルーズベルトの支援による緊急救助委員会 (ERC) が結成され、米国のジャーナリスト、ヴァリアン・フライがマルセイユでこの任にあたった。彼は委員会から知識人、芸術家、作家約200人の一覧を渡され、仲間とともにマルセイユに到着するとジャン=ロンバール通り63番地の18室の一軒家「エール・ベル邸」を借りた。まもなくこの館にマルセイユに逃れ、査証の発給を待つブルトン、マックス・エルンスト、ヴィフレド・ラム、バンジャマン・ペレ、オスカル・ドミンゲス、シルヴァン・イトキーヌらシュルリアリストが集まり、議論の場、優美な屍骸などの制作活動の場となったが、1941年9月にヴィシー政権により追放された[20]。ブローネルも1940年11月にマルセイユでブルトンらに合流し、1941年から数か月間は美術品蒐集家のペギー・グッゲンハイムから経済的支援を受けてこの地に滞在した。シュルレアリストらがエール・ベル邸から追放された後も、マルク・シャガール、アルマ・マーラー、ハンナ・アーレントらのユダヤ人を含む2,000人以上がフライの尽力により渡米を果たすことになったが、ブルトンのような確固たる地位も、マルセル・デュシャンやエルンストのようにペギー・グッゲンハイムの愛人として経済的な支援を受けること[21]もなかったブローネルは、アメリカ合衆国から査証発給を拒否され、アルザス出身という偽の身分証明書だけをかろうじて手に入れた[19]。1942年5月15日、マルセイユ港で、ブローネルの友人で最後の米国亡命者としてニューヨーク行きのリヨテ元帥号に乗船したデュシャンを見送った。フランスに残った友人は、レジスタンス運動に参加して、後にゲシュタポに逮捕され、銃殺刑に処されることになる俳優のイトキーヌ、フランスへの帰化を拒否され、パリのアトリエに隠れ住み、一度、美術品蒐集家でアリスティド・マイヨールのモデルであったディナ・ヴィエルニを介してブローネルに送金したピカソ[19]、そしてブローネルをかくまったルネ・シャールだけであった。

ブローネルはこれ以後、ジャクリーヌとともにオート=アルプ県の小村に隠れ住んで制作を続けた。

戦後

1945年にパリに戻り、かつてアンリ・ルソー (1844-1910) が住んでいた14区ペレル通り2丁目2番のアパートに入居した。翌46年にルソーへのオマージュとしてルソーの《蛇使いの女》のパロディー《ペレル通り2丁目2番の出会い》を制作した[22]。1946年に亡命先の米国から帰国したブルトンは、デュシャンに連絡を取り、1947年7月7日から9月30日までパリのマーグ画廊で第6回国際シュルレアリスム展を開催[23]。この展覧会には、1938年のシュルレアリスム展に出展された《狼・テーブル》をはじめとするブローネルの代表作、およびブルトン、デュシャンのほか、エルンスト、ラム、タンギー、ジョアン・ミロ、ジャン・アルプ、ハンス・ベルメール、アーシル・ゴーキー、マルセル・ジャン、フレデリック・キースラー、ロベルト・マッタ、ケイ・セージ、ドロテア・タニング、トワイヤンらの作品が多数展示され、シュルレアリスムの大規模な回顧展となった[24]。

ブローネルは戦後の若い世代のシュルレアリストを代表する存在となり、1947年には代表作《シュルレアリスト》を発表している[25]。だが、1948年にアーシル・ゴーキーが44歳の若さで自殺すると、ブルトンはロベルト・マッタに誘惑されたゴーキーの妻が家出したためにゴーキーが自殺したのではないかと疑い、マッタを「知的な失格、道徳的な不名誉」として除名、ブローネルはこれを機に、シュルレアリスムの運動と距離を置くようになった[26]。

個展、国際的な活動

1953年にニューヨークのアレクサンドル・イオラス画廊で個展を開いた。イオラスはアレクサンドリア(エジプト)生まれで、ニューヨークのほか、パリ、ミラノ、ジュネーヴなどでも画廊を開設し、ブローネルの作品を世界に広めた。パリの画廊ではブローネルのほか、ニキ・ド・サンファル、ジャン・ティンゲリー、イヴ・クライン、ルネ・マグリット、パウル・クレーなどの展覧会を行い、前衛芸術家を紹介したことで知られる[27]。

1954年にヴェネツィア・ビエンナーレに出展[25]。58年にミラノのナヴィリオ画廊での個展のために同地に滞在。59年から64年にかけてニューヨーク、シカゴ、ロンドン、パリなどで多くの個展が開催された。65年にはウィーンで初の回顧展が行われ、ハノーファー、ハーゲン、さらにアムステルダム(アムステルダム市立美術館)へ巡回した[4]。

ブローネルは1961年にセーヌ=マリティーム県(ノルマンディー地域圏)のサント=マルグリット=シュル=メールのヴァストリヴァルに居を定めた。この家を最初は「藁葺きの家」と名付けたが、後に「アタノール(「大いなる業」を行うための錬金術用の炉)」に改名。ここで、1965年に「神話と母の日」の連作13点を制作した。人間界、動物界、植物界の調和を描いたこの連作では、彫刻が施され、絵が描かれた額も作品の一部となっている。これらの作品は、翌1966年および1976年にパリ7区のアレクサンドル・イオラス画廊で開催されたヴィクトル・ブローネル展で発表された[1][28]。

1963年にフランスに帰化[7]。1966年のヴェネツィア・ビエンナーレにフランス代表として参加。同年3月12日に死去、享年62歳。

1985年、妻ジャクリーヌにより絵画、素描、陶磁器、彫刻など作品のほとんどが国に寄贈された(同年、ジャクリーヌ死去)。これらは現在、主にパリ市立近代美術館とポンピドゥー・センター内国立近代美術館が所蔵している[1]。

ブローネルは妻ジャクリーヌとともにモンマルトル墓地に眠る。墓石には「私にとって絵画は生、本物の生、私の人生」と刻まれている。

日本での展示等

2011年2月9日から5月15日まで国立新美術館で開催された「シュルレアリスム展 ― パリ、ポンピドゥー・センター所蔵作品による」では、代表作を含むブローネルの作品約20点が展示された[29]。

パリ市立近代美術館で2020年4月1日から8月1日までほぼ半世紀ぶりのブローネル回顧展が開催される。約80点の絵画のほか、素描、彫刻、その他のオブジェを展示。この後、同年の秋にはバーンズ・コレクション(アメリカ合衆国・フィラデルフィア)へ巡回する[30]。

Remove ads

画風・題材

既成の秩序を否定・破壊し、無意味化しようとするダダイスムから、渡仏を機に、むしろ無意味に意味を見いだし、無意識、夢、不条理を表現することで現実を越えようとするシュルレアリスムに向かったブローネルは、「滑稽で夢幻的で不安を呼び起こす強迫的な心象」[1]を描き、「不可視な世界を可視化するための表現」[30]を探究した。とりわけ大きな影響を与えたのはジョルジョ・デ・キリコの形而上絵画であった[31]。

一方、第二次大戦中に多くのシュルレアリストが米国に亡命し、ニューヨークを拠点として活動した時期、ブローネルはオート=アルプ県の小村で制作を続けたが、油絵を描くための画布がなかったので、針金、石、土、木の葉などを使った。ある日、デュランス川のほとりを歩いているときに、川辺の石に白い線がたくさん走っているのを見て、「この非常に美しい効果を自分のものにしたい」(ルネ・シャールへの手紙)と思い、蝋で溶いた絵具に熱を加えながら板に固定する蝋画(エンカウスティーク)の技法を「再発見」した。2000年も前から存在したとされる技法だが、ブローネルの場合は、板に蝋を流した後、細い刃物で彫りを入れ、ここにクルミの樹皮や果皮から採った染料やインクを流し込み、最後に染料を拭き取りながら溝に染み込ませるという方法であった。仕上がった作品は、人物を図案化したプリミティヴィズムや造形芸術のような印象を与える[19]。恐怖と孤独、そして貧困に苦しんだ時期であったが、創作においては逆に、秘教(エソテリシズム)、カバラ(ユダヤ教の神秘主義思想)、錬金術などに対する関心を深め、独自の作品世界を切り開くことになった[30]。

これは、ブルトンを中心とするシュルレアリスムの「運動」から離れた後も同様であり、以後は特定の流派や運動に属すことなく、エロティシズム、(ブルトンが提唱した)客観的偶然、夢や無意識の表象、神秘学(オカルティズム)[30]、秘教・密教、人格の分離、精神分析、プリミティヴィズム[1]、さらには伝説上の人物、古代文明の紋章のようなモチーフ[5](特に古代エジプトや先コロンブス期、あるいはアメリカ先住民の芸術)[32]、ヒエラティックな(宗教・神事に関する)題材[33]を扱った作品を制作し続けた。ブローネルは、生涯にわたってシュルレアリスムを追求し続けた画家であった。

Remove ads

作品

要約

視点

主な作品

詳細については、凡例に記した資料および「作品を所蔵する主な美術館・所蔵作品」の各サイトを参照のこと。

* 2011年2月9日から5月15日まで国立新美術館で開催された「シュルレアリスム展 ― パリ、ポンピドゥー・センター所蔵作品による」の展示作品(作品名は「出品リスト」による)[29]。

**「ポンピドゥー・センター」はポンピドゥー・センター内国立近代美術館。

作品を所蔵する主な美術館・所蔵作品

Remove ads

脚注

参考資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads