トップQs

タイムライン

チャット

視点

中脳水道

ウィキペディアから

Remove ads

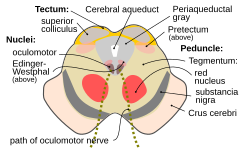

中脳水道(ちゅうのうすいどう、cerebral aqueduct)は、脳室系の第三脳室を第四脳室に接続する脳脊髄液 (CSF) の水道である。中脳において橋よりも背側、小脳よりも腹側に位置する[1]。中脳水道周囲灰白質と呼ばれる灰白質に囲まれている。フランシスクス・シルヴィウスによりその名がつけられた。

構造

発達

脳室系の他の部分と同様に、神経管の中心管から発達し発達中の中脳に存在する神経管の部分に由来するため、「中脳管」("mesencephalic duct")とも呼ばれる[2]。

機能

この節の加筆が望まれています。 |

中脳を通る管のように機能する。第三脳室と第四脳室を接続し、脳脊髄液 (CSF) が脳室とこれらの脳室を接続する管を移動するようにする[1]。

臨床的意義

中脳水道が狭窄される中脳水道狭窄症は、CSFの流れを妨げ、非交通性水頭症と関連する。このような狭窄は先天性であるか、腫瘍の圧迫(例えば松果体芽細胞腫)を介して、または最初の部分的閉塞に続く周期性神経膠症を介して生じる可能性がある[1]。

歴史

中脳水道はフランシスクス・シルヴィウスにより命名された[3]。

図など

- 中脳の横断面。2番が中脳水道を示す。

- 下丘の高さでの中脳の横断面

- 上丘の高さでの中脳の横断面

- 中脳のMRI断面図

- 脳の正中矢状断面

- 脳室と脳の表面との関係を示すスキーム

- 中脳水道

- 中脳水道

- 大脳脚、視交叉、中脳水道

- 大脳脚、視交叉、中脳水道

- 大脳

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads