トップQs

タイムライン

チャット

視点

京都市南区の町名

ウィキペディアから

Remove ads

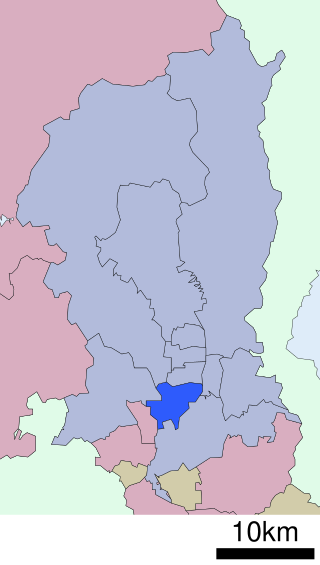

京都市南区の町名(きょうとしみなみくのちょうめい)では、京都市南区内に存在する公称町名を一覧化するとともに、その成立時期・成立過程等について概説する。

区の概要

京都市街地の南方に位置し、北は右京区と下京区、東は東山区、南は伏見区、西は西京区と向日市に接する。令和6年(2024年)1月現在、面積15.81平方キロメートル、推計人口は101,904人[1]。

区の北端をJR東海道本線(JR京都線)および東海道新幹線と八条通が東西に通る。京都駅の住所は下京区であるが、京都駅八条口駅前広場は南区に属する[2]。区のほぼ中央を南北に京阪国道(国道1号)が通り、区の東には鴨川、西には桂川がそれぞれ南に流れており、区南部に続く伏見区下鳥羽で合流する。区域はこれらの川に挟まれた地区を主体として、桂川西岸の久世地区を含んでいる。また、南部の上鳥羽塔ノ森地区には京都市最大規模の下水処理場である「鳥羽水環境保全センター」が建設されている。区域はすべて平地で、南区の成立当時は大部分が農村地帯だったが、現在は住宅地・商業地・工場などが混在する地域となっている。

平安京の南の正門である羅城門、その東西に創建された東寺、西寺は現在の南区内に位置していた。区内には世界遺産「古都京都の文化財」の構成遺産の一つである東寺(教王護国寺)を除いては、観光スポットは少ない。

南区は昭和30年(1955年)9月1日に下京区から分区して成立した。区の大部分は明治12年(1879年)、明治35年(1902年)、大正7年(1918年)、及び昭和6年(1931年)に旧葛野郡及び旧紀伊郡から当時の下京区に編入された区域である。桂川西岸の久世地区は、旧乙訓郡久世村で、昭和34年(1959年)11月1日に編入された。

Remove ads

町名の概要

京都市内の町名には「大原来迎院町」のように旧村名、旧大字名に由来する広域地名(上記例の場合は「大原」)を冠称するものと、「亀屋町」・「菊屋町」のような単独町名とがあるが、南区の町名は、北部の東海道本線沿いのごく一部を除いて、旧大字名などの地区名を冠した複合町名である。

区内の公称町名の数は、『角川日本地名大辞典 26 京都府』下巻によれば昭和55年(1980年)現在269町だった。その後、一部地区で土地区画整理事業実施等に伴う町名町界の変更があり、令和4年(2022年)現在は267町となっている(久世中久世町一丁目〜五丁目は全体を1町と数える)。なお、本項における公称町名一覧と町数の記載は、便宜上『角川日本地名大辞典』を基準とするため、「所管区域条例」の公称町名一覧とは一致しない(#備考を参照)。

区内には「上鳥羽塔ノ森上開ノ内」のように、末尾に「町」が付かない町名が一部に存在する。これらは町名成立時において当該区域が農地などで、人家が存在しなかったものである[3]。土地区画整理事業や宅地開発等により宅地に整備された場合は、換地処分などのタイミングで「町」を付した町名変更が行われる[3]。

Remove ads

公称町名一覧

要約

視点

単独町名

上記のうち、江戸時代からある町名は戒光寺町・境内町・古御旅町・塩屋町・大黒町のみである。これらの町は、明治12年(1879年)4月10日の郡区町村編制法による下京区成立時点では下京第三十二組に属し、明治25年(1892年)に下京第三十二学区となった[4](詳細は別項「京都市下京区の町名」を参照)。九条町は、明治時代初期、社寺(東寺)の境内に新たに起立された町名である。東寺町と八条町は明治12年(1879年)11月1日に葛野郡八条村の一部が当時の下京区に編入された際に成立したものである(下京区第三十二組へ編入)[5]。昭和15年(1940年)の南第一地区土地区画整理事業の換地処分に伴う町名町界変更に伴い、柳原町が九条町に編入された[6]。古御旅町は、昭和30年(1955年)の南区設置に伴い、線路用地を挟んで北が下京区、南が南区に分割された[7]。東寺東門前町は昭和31年(1956年)の南第二地区土地区画整理事業の換地処分に伴う町名町界変更に伴い、石橋町、下中之町、片原町が合併して成立した[8]。

区内の単独町名としては他に四ツ塚町があるが、これについては旧大内村の項で述べる。

旧東九条村

東九条地区はもとの紀伊郡東九条村で、大正7年(1918年)に勧進橋北詰から西に延びる道路(現・京都市道洛南緯3号線に相当する道路)以北の区域が当時の下京区に編入され、残余は同郡上鳥羽村に編入された[9]。大字はなく、下京区編入に合わせて「東九条」を冠称する17町に編成された。その後、南第四地区土地区画整理事業[10]、南第三地区土地区画整理事業[11]、洛南地区土地区画整理事業[12]の換地処分に伴う町名町界変更、東九条東松ノ木町の新設[13]により、「東九条」を冠称する町は38となっている。

- 昭和18年(1943年)成立:東九条西山王町、東九条室町、東九条北烏丸町・東九条南烏丸町、東九条西御霊町、東九条西札辻町、東九条西明田町、東九条西河辺町・東九条南河辺町、東九条南石田町

- 昭和26年(1951年)成立:東九条南河原町、東九条東岩本町・東九条西岩本町・東九条南岩本町、東九条河西町、東九条北松ノ木町・東九条南松ノ木町、東九条東山王町・東九条西山王町、東九条上御霊町・東九条東御霊町・東九条中御霊町、東九条東札辻町・東九条中札辻町

- 昭和26年(1951年)廃止:東九条岩本町、東九条松ノ木町、東九条山王町、東九条御霊町、東九条札辻町

- 昭和31年(1956年)成立:東九条南松田町

- 平成8年(1996年)成立:東九条東松ノ木町

旧大内村

「八条」「西九条」を冠称する町名は、もとの葛野郡大内村で、明治35年(1902年)に一部が、大正7年(1918年)に残余が、当時の下京区に編入された。大内村には中堂寺・朱雀・東塩小路・八条・西九条の5つの大字があったが、中堂寺・朱雀・東塩小路は下京区に属し、八条の一部と西九条の大部分は、昭和30年(1955年)に新設の南区に移管された。

大内村大字八条は、大正7年(1918年)に当時の下京区に編入され、「八条」を冠称する12町に編成された。八条寺内町・八条源町・八条四ツ塚町・八条内田町の4町と八条坊門町の一部(東海道本線線路以南)が南区に属し、残余は下京区に属する。うち、九条通沿いに位置する四ツ塚町は昭和15年(1940年)に「八条」の冠称を廃している。

大内村大字西九条は、明治35年(1902年)に当時の下京区に編入されて大字西九条となり、大正7年(1918年)に「西九条」を冠称する23町に編成された。同時に隣接する紀伊郡上鳥羽村大字上鳥羽の十条通以北の区域が下京区に編入され[9]、「西九条」を冠称する6町(西九条南田町・西九条菅田町・西九条大国町・西九条豊田町・西九条高畠町・西九条唐戸町)に編成された。その後、南第二地区土地区画整理事業の換地処分に伴う町名町界変更により[8]、「西九条」を冠称する町は計35となっている。当地区は、昭和30年(1955年)に大部分が南区となり、西九条北ノ内町の一部(東海道本線線路敷)のみ下京区に残っている。

- 昭和31年(1956年)成立:西九条西蔵王町・西九条東島町・西九条東比永城町、西九条東柳ノ内町・西九条西柳ノ内町・西九条東御幸田町

旧七条村

唐橋地区は、もとの葛野郡七条村で、大正7年(1918年)に当時の下京区に編入された。七条村には西七条・西塩小路・御所ノ内・梅小路・唐橋の5つの大字があったが、前の4つは下京区に属し、唐橋は昭和30年(1955年)に新設の南区に移管された。

七条村大字唐橋は、大正7年(1918年)に当時の下京区に編入され、「唐橋」を冠称する10町に編成された。その後、昭和19年(1944年)に西寺地区土地区画整理事業の換地処分に伴う町名町界変更により[14]、唐橋赤金町・唐橋高田町・唐橋西寺町・唐橋西平垣町・唐橋堂ノ前町・唐橋芦辺町・唐橋南琵琶町が成立した。当地区は、昭和30年(1955年)に大部分が南区となったが、東海道線鉄道用地以北の唐橋高畑町は下京区に残り、昭和35年(1960年)に梅小路高畑町と改称した[15]。以上により、「唐橋」を冠称する町は計16となっている。

旧上鳥羽村

「上鳥羽」「上鳥羽塔ノ森」を冠称する町名は、もとの紀伊郡上鳥羽村で、大正7年(1918年)に一部が、昭和6年(1931年)に残余が、当時の下京区に編入された。上鳥羽村には上鳥羽・塔ノ森の2つの大字があったが、大正7年(1918年)に大字上鳥羽の十条通以北の区域が当時の下京区に編入され[9]、「西九条」を冠称する6町に編成された(既述)。大字上鳥羽の残余と大字塔ノ森は、昭和6年(1931年)に当時の下京区に編入され、前者は「上鳥羽」を冠称する43町、後者は「上鳥羽塔ノ森」を冠称する12町に編成された。その後、洛南地区土地区画整理事業[12]、上鳥羽地区土地区画整理事業[16]、上鳥羽南部地区土地区画整理事業[17]の換地処分に伴う町名町界変更により、「上鳥羽」を冠称する町は51町、「上鳥羽塔ノ森」を冠称する町は変わらず12町となっている。なお、上鳥羽勧進橋町、上鳥羽苗代町、上鳥羽南苗代町、上鳥羽鉾立町、上鳥羽南鉾立町、上鳥羽尻切町は、大正7年(1918年)に東九条村から上鳥羽村に編入された地域である[9]。

- 昭和31年(1956年)成立:上鳥羽南苗代町・上鳥羽南鉾立町

- 昭和47年(1972年)成立:上鳥羽大物町、上鳥羽上調子町、上鳥羽南唐戸町、上鳥羽戒光町、上鳥羽北戒光町、上鳥羽北中ノ坪町・上鳥羽南中ノ坪町、上鳥羽北塔ノ本町・上鳥羽南塔ノ本町、上鳥羽北花名町・上鳥羽南花名町、上鳥羽北島田町・上鳥羽南島田町、上鳥羽北村山町・上鳥羽南村山町

- 昭和47年(1972年)廃止:上鳥羽大物・上鳥羽上調子・上鳥羽下調子町・上鳥羽中ノ坪町・上鳥羽嶋田町・上鳥羽村山町・上鳥羽沓形町・上鳥羽上ノ町・上鳥羽平畔町

- 令和4年(2022年)町名町界変更:上鳥羽町田→上鳥羽町田町、上鳥羽藁田→上鳥羽藁田町、上鳥羽鴨田→上鳥羽鴨田町、上鳥羽大溝→上鳥羽大溝町、上鳥羽卯ノ花→上鳥羽卯ノ花町、上鳥羽中河原→上鳥羽中河原町、上鳥羽麻ノ本→上鳥羽麻ノ本町、上鳥羽金仏→上鳥羽金仏町、上鳥羽馬廻→上鳥羽馬廻町、上鳥羽戒光→上鳥羽南戒光町

- 令和4年(2022年)成立:上鳥羽北岩ノ本町、上鳥羽南岩ノ本町

- 令和4年(2022年)廃止:上鳥羽花名、上鳥羽塔ノ本

上記の通り、上鳥羽南部地区土地区画整理事業[17]により、上鳥羽戒光(昭和6年(1931年)成立)は上鳥羽南戒光町に町名町界変更され、上鳥羽塔ノ森は町名変更はないが一部で町界変更が行われている。また、伏見区に隣接する上鳥羽藁田、上鳥羽卯ノ花、上鳥羽火打形町のそれそれ一部が伏見区竹田向代町川町に編入されている。

旧吉祥院村

吉祥院(きっしょういん)地区は、もとの紀伊郡吉祥院村で、昭和6年(1931年)に当時の下京区に編入された。吉祥院村には吉祥院・西中・石嶋の3つの大字があり、これら3大字は計74町に編成された。なお、西中は「西ノ庄」と「中河原」、石嶋は「石原」と「嶋」の合成地名である。

大字吉祥院は、昭和6年(1931年)に「吉祥院」を冠称する32町と吉祥院嶋野間詰町の計33町に編成され、大字西中は「吉祥院西ノ庄」を冠称する7町と「吉祥院中河原」を冠称する9町の計49町に編成された。以上に該当する町名は以下のとおりである。

- (町名の前に「吉祥院」が来る)三ノ宮町・中島・清水・定成町・船戸町・井ノ口・車道町・池ノ内町・西浦町・里ノ内町・落合町・政所町・西ノ内町・高畑町・八反田町・這登町・仁木ノ森町・菅原町・東浦・稲葉・前田・池田・長田町・砂ノ町・観音堂町・蒔絵・口河原・竹ケ尻・新田壱ノ段町・新田弐ノ段町・新田下ノ向・堤外

- (町名の前に「吉祥院嶋」が来る)野間詰町

- (町名の前に「吉祥院西ノ庄」が来る)東屋敷町・門口町・西浦町・淵ノ西町・猪之馬場町・向田町・黒之内

- (町名の前に「吉祥院中河原」が来る)西屋敷町・里南町・東河原町・前河原・宮ノ東町・宮ノ西町・大河原・内河原・流作

当地区では、西寺地区土地区画整理事業[14]、西七条土地区画整理事業[15]、工業地区吉祥院西土地区画整理事業[15]、工業地区吉祥院東土地区画整理事業[18]、工業地区吉祥院北土地区画整理事業[19]、吉祥院石原土地区画整理事業[20]による換地処分の実施に伴い、ほぼ全域で町名町界の変更が実施され、町界は大幅に変わっているが、町名については、区画整理事業実施後もおおむね従前の名称が継承されている。下記のような町名の新設改廃を経て、当地区の町名は、「吉祥院」を冠称する54町、「吉祥院西ノ庄」を冠称する7町、「吉祥院中河原」を冠称する4町の計65町となっている。なお、当初「吉祥院中河原」を冠称していた町名の一部において、冠称が「吉祥院」に変更されている。「吉祥院嶋」を冠称する町名については後述する。

- (町名の前に「吉祥院」が来る)

- 昭和19年(1944年)成立:清水町・九条町・中島町・井ノ口町・春日町・西定成町・御池町

- 昭和19年(1944年)廃止:清水・中島・井ノ口

- 昭和35年(1960年)成立:三ノ宮西町・這登中町・這登西町・西ノ茶屋町

- 昭和40年(1965年)成立:前田町・東前田町・蒔絵町・蒔絵南町・池田町・池田南町・東砂ノ町・這登東町・観音堂南町

- 昭和40年(1965年)廃止:前田・蒔絵・池田・這登町・竹ケ尻

- 昭和41年(1966年)成立:堤外町・新田下ノ向町・新田参ノ段町・向田東町・向田西町

- 昭和41年(1966年)廃止:新田下ノ向

- 昭和44年(1969年)成立:南落合町・東浦町・稲葉町

- 昭和44年(1969年)廃止:東浦・稲葉

- 昭和40年代廃止:口河原

- (町名の前に「吉祥院西ノ庄」が来る)

- 昭和41年(1966年)成立:西中町

- 昭和41年(1966年)廃止:黒之内

- (町名の前に「吉祥院中河原」が来る)

- 昭和41年(1966年)成立:里北町・里西町

- 昭和41年(1966年)廃止:東河原町

- (冠称を「吉祥院中河原」から「吉祥院」に変更)

- 昭和41年(1966年)廃止・成立:吉祥院中河原前河原→吉祥院前河原町・吉祥院中河原宮ノ東町→吉祥院宮ノ東町・吉祥院中河原宮ノ西町→吉祥院宮ノ西町・吉祥院中河原大河原→吉祥院大河原町・吉祥院中河原内河原→吉祥院内河原町・吉祥院中河原流作→吉祥院流作町

吉祥院村大字石嶋は、昭和6年(1931年)に吉祥院石原町・「吉祥院石原」を冠称する16町と「吉祥院嶋」を冠称する9町の計26町に編成された。

「吉祥院石原」を冠称する町は、工業地区吉祥院西土地区画整理事業[15]、工業地区吉祥院東土地区画整理事業[18]、吉祥院石原土地区画整理事業[20]、吉祥院嶋地区土地区画整理事業[21]、上鳥羽南部地区土地区画整理事業[17]の換地処分に伴う町名町界変更を経て、町数は15町、吉祥院石原町を含めて16町となっている。

- (吉祥院石原)

- 昭和35年(1960年)成立:堂ノ後西町

- 昭和35年(1960年)廃止・成立:堂ノ後→堂ノ後町・京道→京道町・野上→野上町

- 昭和40年(1965年)廃止:財牙町

- 昭和44年(1969年)成立:西町・南町・開町

- 昭和44年(1969年)廃止:北裏・南ノ口

- 昭和57年(1982年)廃止:柳本

- 令和4年(2022年)廃止:南(南町に編入)

「吉祥院嶋」を冠する町名は、野間詰町(もと大字吉祥院)を含め当初10町だった。その後、吉祥院石原南地区土地区画整理事業[22]、吉祥院嶋地区土地区画整理事業[21]の換地処分に伴う町名町界変更を経て、差引の町数は変わらず10町となっている。

- (吉祥院嶋)

- 昭和52年(1977年)成立:樫山町

- 昭和57年(1982年)廃止:樫山(昭和52年(1977年)から昭和57年(1982年)までは樫山町と樫山が並存していた)

旧久世村

久世(くぜ)地区は、もとの乙訓郡久世村で、昭和34年(1959年)に南区に編入された。久世村には上久世・久世・大藪・築山・東土川の5つの大字があった。これらは以下のように「久世」を冠称する9町に編成された。

- 大字上久世→久世川原町・久世上久世町・久世高田町

- 大字久世→久世中久町・久世殿城町

- 大字大藪・築山→久世大藪町・久世築山町・久世大築町

- 大字東土川→久世東土川町

その後、京都市中久世土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業の換地処分に伴う町名町界変更により[23]、「久世」を冠称する町は10(「丁目」を各1町と数えた場合は14)となっている。

- 昭和43年(1968年)成立:久世中久世町一丁目〜五丁目

Remove ads

備考

南区の町名について、いずれを現行公称町名とみなすかについては、参照する資料によって相違がある。ここでは以下の資料間における町名の異同について記す。

- 『角川日本地名大辞典 26 京都府』(略称「角川」)

- 「京都市区の所管区域条例」(昭和24年4月1日京都市条例第7号)(略称「所管区域条例」)

- 「公職選挙法に基づいて行う各種選挙の投票区(南区)」(昭和35年4月14日南区選管告示第1号)(略称「選管告示」)

なお、本項解説における町名リストや町数の記載は、混乱を避けるため便宜上『角川日本地名大辞典』を基準とした。

- 吉祥院堤外・吉祥院堤外町 - この2町のうち「堤外」は昭和6年(1931年)、「堤外町」は昭和41年(1966年)に成立している。「角川」「所管区域条例」には「堤外」・「堤外町」の両方を収録するが、「選管告示」には「堤外町」のみを収録する。

- 吉祥院石原南・吉祥院石原南町 - この2町のうち「南」は昭和6年(1931年)、「南町」は昭和44年(1969年)に成立している。「角川」「所管区域条例」には「南」・「南町」の両方を収録するが、「選管告示」には「南町」のみを収録する。「南町」は地図にみえるが「南」は地図にはみえない。当該地区の土地区画整理事業の換地図によれば[24][25][26]、「吉祥院石原南」は吉祥院石原南町の東端の道路(京都市道吉祥院8号線)の一部に該当し、一部(吉祥院石原南100-2)が吉祥院嶋高町に編入されているが、残余は「吉祥院石原南100-1」等として存続していた。上鳥羽南部地区土地区画整理事業[17]の換地処分に伴う町名町界変更により、吉祥院石原南の残余は吉祥院石原南町に編入された。

- 吉祥院西ノ庄黒之内 - この町名は「所管区域条例」には収録されるが、「選管告示」には収録されない。「角川」は廃止済みの旧町名とする。当該区域は現在の吉祥院西ノ庄猪之馬場町の一部で、GSユアサの本社工場敷地の一部である。京都市統計ポータルに掲載されていた「公称町の例外的な取扱について」によると「昭和41年9月の「吉祥院北地区」の土地区画整理で変更されたものと思われる。」と記されている[27]。

- 吉祥院口河原 - この町名は「所管区域条例」および「選管告示」には収録されるが、「角川」は廃止済みの旧町名とする。「角川」によれば、昭和40年代まで存続したとする。当該区域は現在の吉祥院池田町、吉祥院池田南町、吉祥院観音堂町、吉祥院観音堂南町、吉祥院石原東之口、吉祥院長田町のそれぞれの一部で、京都市統計ポータルに掲載されていた「公称町の例外的な取扱について」によると「(土地区画整理事業の)施行前に行われた耕地整理により消滅しているものと思われる。」と記されている[27]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads