トップQs

タイムライン

チャット

視点

紀伊郡

日本の京都府(山城国)にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

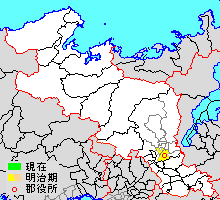

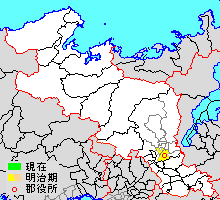

郡域

1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、以下の区域にあたる。

歴史

要約

視点

古代

『日本書紀』巻第二十四の山背大兄王の変の記述に「深草屯倉」[1]の存在が確認できる。

郷

- 岡田郷(乎加多)

- 大里郷

- 紀伊郷

- 鳥羽郷(度波)

- 石原郷

- 拝志郷(波以之)

- 深草郷(不加久佐)

- 石井郷

式内社

近代

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。幕府領1は代官小堀数馬が、幕府領2は伏見奉行所がそれぞれ管轄。伏見町(伏見奉行所管轄)・納所町(地子免除地)は無高のため記載なし。(2町32村)

幕末の知行

- 慶応4年

- 明治初年 - 領知替えにより納所村・水垂村・大下津村のうち上表で●の区域が淀藩領となる。

- 明治4年

- 明治5年(1872年) - 毛利治部村が景勝村に合併。(2町31村)

- 明治6年(1873年) - 四谷村が向島村に合併。(2町30村)

- 明治7年(1874年)(2町23村)

- 島村・石原村が合併して石島村となる。

- 西庄村・中河原村が合併して西中村となる。

- 稲荷村・東福寺門前が合併して福稲村となる。

- 富森村が横大路村に、芹川村・上三栖村が下鳥羽村に、新田村が吉祥院村にそれぞれ合併。

- 明治12年(1879年)4月10日 - 郡区町村編制法の京都府での施行により、行政区画としての紀伊郡が発足。郡役所が伏見町(伏見板橋二丁目)に設置。

- 明治14年(1881年) - 景勝村が伏見町に合併して伏見景勝村となる。(2町22村)

町村制以降の沿革

- 明治22年(1889年)4月1日 - 町村制の施行により、以下の町村が発足。(2町10村)

- 大正7年(1918年)4月1日(1町10村)

- 大正11年(1922年)10月1日 - 深草村が町制施行して深草町となる。(2町8村)

- 大正12年(1923年)4月1日 - 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 大正15年(1926年)7月1日 - 郡役所が廃止。以降は地域区分名称となる。

- 昭和4年(1929年)5月1日 - 伏見町が市制施行して伏見市となり、郡より離脱。(1町8村)

- 昭和6年(1931年)4月1日 - 以下の変更により紀伊郡消滅。京都府内では郡区町村編制法の施行以来初の郡消滅となるとともに、元号が昭和に変わってから初の郡消滅ともなった。

- 吉祥院村・上鳥羽村が京都市に編入。下京区の一部となる。

- 下鳥羽村・横大路村・納所村・深草町・堀内村・向島村・竹田村が京都市に編入。同日発足した伏見区の一部となる。

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

- 歴代郡長

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads