トップQs

タイムライン

チャット

視点

棋譜

囲碁・将棋・チェスなどのボードゲームにおいて、互いの対局者が行った手を順番に記入した記録 ウィキペディアから

Remove ads

棋譜(きふ)とは囲碁・将棋・チェスなどのボードゲームにおいて、互いの対局者が行った手を順番に記入した記録を指す。また同時に、棋譜が記入された用紙(つまり棋譜用紙)を意味する時もある。

概要

対局の記録を残すことで、対局後もゲームの再現が可能となる。具体的な手だけでなく、対局者名・対局日・対局場所・考慮時間・戦型などが書き込まれる場合も多い。

役割としては、スポーツのスコアブックに近い。

特定の棋士の棋譜に解説を付けた書籍も販売されている[1]。

チェスの棋譜

要約

視点

チェスは、公式戦では対局者自らが棋譜を記入する必要があるため、専用の棋譜用紙も販売されている。

棋譜の付け方には、主に代数式と記述式の2種類の表記法がある。書籍などでは、代数式と記述式以外の表記法はほとんどない。1980年代までは記述式の書籍も多数出版され、いずれも公式の記録法であった。しかし1981年に国際チェス連盟が代数式を唯一の公式記録法と定めたため、書籍でも現在はほとんど代数式となり過去の書籍を復刊する際にも代数式に書き換えることがある。

駒の表記

- 駒を表す文字は下表の通り言語によって異なる。日本では英語に準拠する人が多く、出版物もほとんどがそうである。

- 言語を問わず使えるよう、実際の駒の形を使った表記もある。この方法は「figure notation」と呼ばれている。

- 例: 「1.Nf3」は「1.♘ f3」となる。

代数式と記述式の比較

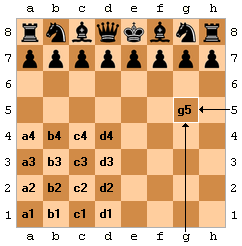

局面図 (10手目まで)

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |  | 8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

10...0-0-0

代数式と記述式の共通点

- 駒の動きは「駒」+「移動後のマス」で表す。

- ただし、代数式でポーンの動きを表すときは、「駒」を省略する。

- 相手の駒を取る場合は、「駒(代数式でポーンで取った場合はポーンが元いたファイル)」+「x」+「移動後のマス(記述式では取られる駒)」とする。「x」は敵駒の捕獲を表し、「takes(テイクス)」または「captures(キャプチャーズ)」と読む[注 1]。

- キング側へのキャスリングは 「0-0」、クイーン側は 「0-0-0」 で表す。

- 白と黒が、それぞれ駒を動かして1手と数える[注 2]。

- 白と黒の指し手は、通常セットで表記される。(例:「1. e4 e5」)

- 指し手を単独で表記する場合、黒の手には「...」を加える。(例: 白「1. e4」 黒「1. ... e5」)

代数式

→詳細は「en:Algebraic notation (chess)」を参照

- チェスボードの左下のマス(a1)を基点にして、全体のマスを座標式に表記した方法。英語では「Algebraic chess notation」、または「Algebraic (code) notation」と呼ばれている。書籍によっては「国際式」や「座標式」などの日本語訳もあるが、現在では「代数式」の表現が最も多い。

- 「代数式」は現在のチェスの標準となっている表記法で、ほとんどの書籍・雑誌・新聞で採用されている。

- 記述式とは異なり、白側から見ても黒側から見ても同じ表記になる。

- FIDE(国際チェス連盟)も、この代数式の表記法を正式に採用しており、公式対局では代数式での表記が求められる。

白を手前にして、チェスボードの左下のマス(a1)を基点とする。

- 横方向(→)に a、b、c、d、e、f、g、h

- 縦方向(↑)に 1、2、3、4、5、6、7、8

| a8 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 |

| a7 | b7 | c7 | d7 | e7 | f7 | g7 | h7 |

| a6 | b6 | c6 | d6 | e6 | f6 | g6 | h6 |

| a5 | b5 | c5 | d5 | e5 | f5 | g5 | h5 |

| a4 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 |

| a3 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 |

| a2 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 |

| a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 |

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

| 8 |  | 8 | |||||||

| 7 | 7 | ||||||||

| 6 | 6 | ||||||||

| 5 | 5 | ||||||||

| 4 | 4 | ||||||||

| 3 | 3 | ||||||||

| 2 | 2 | ||||||||

| 1 | 1 | ||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | ||

動ける駒が複数ある場合

曖昧さの回避

- 動ける駒が複数ある場合は、駒の記号の直後に動く前の場所を書く。

- 動く前の場所はファイルまたはランクどちらか一文字で構わない。結果的に2通りの書き方が生じるが、曖昧さが無くなればどちらの書き方でも問題ない。もちろんファイルまたはランクのどちらかは判別できない場合はもう片方を使わなければならないのは言うまでもない。なお、どちらでも判別できない場合どうすればいいかは不明。

例1:右図で、a3の地点にルークを移動させた場合、「Ra3」としか書かないとa1とc3どちらのルークを動かしたのか判断できない。そこで、

- c3のルークを動かした場合は、「Rca3」または「R3a3」と表記する。

- a1のルークを動かした場合は、「Raa3」または「R1a3」と表記する。

例2:右図で、d3の地点にナイトを移動させた場合もc1とe1どちらのナイトを動かしたか判別する必要があるが、「N1d3」では判別できない。そこで、

- c1のナイトを動かした場合は、「Ncd3」、e1のナイトを動かした場合は「Ned3」と表記する。

例3:右図で、d7の地点にクイーンを移動させた場合、b7もしくはd5のクイーンを動かした場合はそれぞれ「Q7d7」「Qdd7」と表記すれば問題ないが、b5のクイーンを動かした場合はファイルとランクどちらを用いても判別不能であり、この場合どうすればいいのかは不明。

その他

- アンパッサンは「動かしたポーンの元いたファイル」「x」「ポーンの移動先」 「e.p. 」 と記す。捕獲されたポーンの位置は書かない。 → 例: e5のポーンがd5のポーンを捕獲しd6に移動した場合は 「exd6 e.p. 」

- ポーンのプロモーションは、「ポーンの移動先」(「=」)「昇格した駒」と記す。 → 例: 「b8=Q」または「b8Q」[注 3]

- チェックは「+」で、チェックメイトは 「#」 で表す。ダブルチェックは「++」となる。

- ゲームの結果の表記は次の通り。 → 白勝ち:1-0、黒勝ち:0-1、引き分け:1/2-1/2

- さらに代数式の表記法には、下記のようなバリエーションもある。一部の書籍などで使われている。

- Abbreviated Algebraic Notation : 省略した形の代数式表記法。「+」や「x」の記号を省略する。

- Long Algebraic Notation[注 4] : 長くて完全な形の代数式表記法。例えば「1.e4 Nf6」を、「1.e2-e4 Ng8-Nf6」と表現する。

記述式

→詳細は「en:Descriptive notation」を参照

- 記述式は現在はあまり用いられないが、19世紀からある伝統的な表記方法である。古いチェスの書籍(特に名著)には、記述式で書かれた物が数多く存在している。

- 記述式は代数式よりも、棋譜を付けるのに多くの字数が必要となる。そのためチェス・クロックを使った実戦では、時間切れになりそうな場合に非常に不利となる。

- 記述式では「-」(ハイフン)が用いられるが、これは日本語の「~へ」「~に」(英語の「to」)に相当する。

→ 例:P- K4(ポーンをK4へ移動させた。) - P(ポーン)を省略しない点も、記述式の特徴の一つである。

記述式の列

- ファイル(縦の列)の列名は、左端から次のようになっている。初期配置のチェスボードに合わせてあり、この名を好んで使用するプレイヤーも多い。

- これらは「King's Pawn Opening」や「Queen's Pawn Opening」などの名前の由来にもなっている。

|

駒の初期配置

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| QR | QN | QB | Q | K | KB | KN | KR |

| QR | QN | QB | Q | K | KB | KN | KR |

| QR | QN | QB | Q | K | KB | KN | KR |

| QR | QN | QB | Q | K | KB | KN | KR |

| QR | QN | QB | Q | K | KB | KN | KR |

| QR | QN | QB | Q | K | KB | KN | KR |

| QR | QN | QB | Q | K | KB | KN | KR |

| QR | QN | QB | Q | K | KB | KN | KR |

チェスボードの左端から

- QR:クイーン・ルーク

- QN:クイーン・ナイト

- QB:クイーン・ビショップ

- Q:クイーン

- K:キング

- KB:キング・ビショップ

- KN:キング・ナイト

- KR:キング・ルーク

記述式の行

- 代数ではなく、「QR」「KN」といった初期配置の駒の位置で列(ファイル)を表現する方法。英語では「Descriptive chess notation」、または「Descriptive (code) notation」と呼ばれている。書籍によっては「英米式」[注 5]などの日本語訳もあるが、現在では「記述式」の表現が最も多い。

- 記述式の最大の特徴は、白側と黒側で行(ランク)の数字が逆になり、座標が二重化・複雑化する点である。

- 例えば白の「P-K4」と黒の「P-K4」は、ポーンを同じマスに移動させたのではない。それぞれ、代数式の「e4」「e5」にあたる。

- 記述式の棋譜を扱う場合は、白側と黒側とで異なる対応表を使用した方がわかりやすい。

- 白の手前(↑)から 1、2、3、4、5、6、7、8

- 黒の手前(↓)から 1、2、3、4、5、6、7、8

| ↓ 黒から見た記述式の対応表 ↓ | ||||||||||||||||

| QR8 | QN8 | QB8 | Q8 | K8 | KB8 | KN8 | KR8 | QR1 | QN1 | QB1 | Q1 | K1 | KB1 | KN1 | KR1 | |

| QR7 | QN7 | QB7 | Q7 | K7 | KB7 | KN7 | KR7 | QR2 | QN2 | QB2 | Q2 | K2 | KB2 | KN2 | KR2 | |

| QR6 | QN6 | QB6 | Q6 | K6 | KB6 | KN6 | KR6 | QR3 | QN3 | QB3 | Q3 | K3 | KB3 | KN3 | KR3 | |

| QR5 | QN5 | QB5 | Q5 | K5 | KB5 | KN5 | KR5 | QR4 | QN4 | QB4 | Q4 | K4 | KB4 | KN4 | KR4 | |

| QR4 | QN4 | QB4 | Q4 | K4 | KB4 | KN4 | KR4 | QR5 | QN5 | QB5 | Q5 | K5 | KB5 | KN5 | KR5 | |

| QR3 | QN3 | QB3 | Q3 | K3 | KB3 | KN3 | KR3 | QR6 | QN6 | QB6 | Q6 | K6 | KB6 | KN6 | KR6 | |

| QR2 | QN2 | QB2 | Q2 | K2 | KB2 | KN2 | KR2 | QR7 | QN7 | QB7 | Q7 | K7 | KB7 | KN7 | KR7 | |

| QR1 | QN1 | QB1 | Q1 | K1 | KB1 | KN1 | KR1 | QR8 | QN8 | QB8 | Q8 | K8 | KB8 | KN8 | KR8 | |

| ↑ 白から見た記述式の対応表 ↑ | ||||||||||||||||

その他の表記法

|

|

- 郵便チェスには、「5254」のように数字のみの表記法がある。

- 電報チェスには、「GEGO」のようにアルファベットのみの表記法もある。

- ※両方とも代数式の「1.e4」を表している。

指し手の評価

書籍・雑誌などにおいてチェスの指し手の評価には一般に次の記号が用いられている。

|

|

Remove ads

将棋の棋譜

要約

視点

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |

| と | と | 一 | |||||||

| 銀 | と | と | 龍 | 二 | |||||

| 龍 | 三 | ||||||||

| 銀 | 銀 | 四 | |||||||

| 五 | |||||||||

| 六 | |||||||||

| 七 | |||||||||

| 八 | |||||||||

| 桂 | 桂 | 九 |

基本的な考え方はチェスの代数式と同様である。

先手、もしくは下手を下として、盤面を右上を基点として、横(筋)を1、2、……、9の算用数字、縦(段)を一、二、……、九の漢数字とし、手番と進んだ先、駒を示す。例えば、第一手で先手が角道を開ける手は、「☗7六歩」である。☗は先手、☖は後手を示す。この記号は将棋の駒をかたどったもので、コンピューターでは「しょうぎ」などと入力することで変換可能。

ただし、この記号(先手☗、画像:![]() / 後手☖、画像:

/ 後手☖、画像:![]() )は Unicode 3.2 および JIS X 0213:2004 で追加されたもので、古いコンピューター環境では表示が困難だったため、三角形(▲△)で代用されてきた。対応環境が普及した現在でも三角形で代用されることは多い。

)は Unicode 3.2 および JIS X 0213:2004 で追加されたもので、古いコンピューター環境では表示が困難だったため、三角形(▲△)で代用されてきた。対応環境が普及した現在でも三角形で代用されることは多い。

古くは縦横いずれも漢数字を用いた。現代の日本将棋連盟では、漢数字を使わずに縦横いずれも算用数字で棋譜を記録するように定めてある[2]。

直前の相手の移動先の駒もしくは打った駒を取る場合は、移動先の代わりに「同」を用いて「▲同金」のように記す。ただし、改ページの直後が「同」を用いる手となる場合や解説書などで「同」を用いる手から棋譜を記すときは「▲3三同金」のように動かした場所を明確にすることもある。

移動によって成ることができる場合、成った場合は「成」(「なり」と読む)、成らなかった場合は「不成」(「ならず」と読む)を付け加える。ルール上成れない場合「不成」は付けない。ただしルール上必ず成らなければいけない場合(歩や香車が最前線に、桂馬が敵陣2段目以内に移動した場合)は「成」を付ける。なお、字数を減らす、あるいは字数を整えるためなどの理由により「不成」を「生」と表記することもある。

詰将棋においては、特に駒の種類を特定しなくてもよい合駒を「合」と表記することがある(「△2三合」など)。また、「合駒である」ということを強調するため、指し手に「△2三銀合」などと「合」を加えることもある。

上記の表現のみではどの駒を動かしたのか特定できない場合は、さらに以下の文字を付記して区別する。なお、以下では本将棋と駒の枚数や動き方の異なる将棋類や、反則手については考慮しないものとする。

- 「打」(うち、うつ)

- その位置に盤上の同種の駒が移動できる位置に持ち駒を打った場合、駒の後ろに「打」をつける。右の図で、持ち駒の銀を7五に打ったときは「▲7五銀打」となる。但し7四に打ったときは7四に動ける盤上の銀は存在しないので単に「▲7四銀」となる。なお、「打」に対する盤上の駒を動かしたことを表す付記は特にない。8四の銀を7五に動かした場合は持ち駒に銀があっても単に「▲7五銀」となる。つまり読む側は盤上にその位置に動かせる駒があるなら「打」がついてない限り盤上の駒を動かしたと判断しなければならない。

- 「上」(あがる)「寄」(よる)「引」(ひく)「右」(みぎ)「左」(ひだり)「直」(すぐ)

- その位置に盤上の同種の別の駒が移動できる位置に盤上の駒を移動させた場合「上」「寄」「引」「右」「左」「直」で区別する。

- 「上」「寄」「引」は駒の動きを表しており、縦方向に1段以上上がった場合は横方向への移動に関係なく「上」、横方向にのみ移動し縦方向の移動がなかった場合は「寄」、縦方向に1段以上下がった場合は横方向への移動に関係なく「引」となる。なお、縦方向への昇降は指した主体から見てのものであり、先手の側からではない。

- 「右」「左」は駒の相対位置を表しているが、厳密な定義は駒ごとに異なる。こちらの相対位置も指した主体から見てのものであり、先手の側からではない。

- 「直」は銀・金(成金を含む)がまっすぐ上に上がった場合に用いるが、「上」で区別できない場合のみ用いられる。

- その他詳細は駒ごとに解説する。

- 歩兵・香車

- 複数の同種の駒が同じ位置に移動できることはあり得ないので考える必要ない。

- 桂馬

- 2枚のうち「右」と「左」どちらにあった方を動かしたかで区別する。3枚以上が同じ位置に移動できることはあり得ないので「右」「左」だけで区別できる。

- 右の図で、8九の桂が7七に動いた場合は「▲7七桂左」、6九の桂が動いた場合は「▲7七桂右」と表す。

- 銀将・金将(成金を含む)

- 基本的には「上」「寄」「引」で区別する。

- 「上」「寄」「引」で区別できない場合は「右」「左」「直」で区別する。動いた先から見た元の位置が「右」と「左」どちらだったか、もしくはまっすぐ上に上がった場合は「直」で表す。なお、「右」「左」は動かす前の位置を表し、「上」「寄」「引」のように動いた方向を表すわけではないので注意(例えば「右」とついた場合は、動かす前に右にあった駒のことを指し、その駒の動いた方向は左である)。まっすぐ下に下がる場合は考える必要ない。銀はそもそもまっすぐ下に下がれない。金(成金も含む)のまっすぐ下に下がる動きは「上」「寄」「引」の中では「引」に当たるが、金(成金も含む)ができる「引」の動きはまっすぐ下に下がるだけなので「引」で必ず区別がつく。

- 「上」「寄」「引」と「右」「左」が複合する場合もある(「直」はまっすぐ上に上がる場合にしか使われないので動く方向は「上」しか考えられないので複合することはない)。右の図で、4二のと金が5一に移動した場合、「上」では6二のと金と区別が付かず、「右」では4一のと金と区別が付かないので両方付記して「▲5一と右上」と表す。なお、どちらか片方だけで区別できる場合は複合しない。右の図で、6二のと金が5一に移動した場合、「上」では4二のと金と区別がつかないが、「左」なら6二のと金と分かるのでわざわざ複合はせず「▲5一と左」と表す。また、「上」「寄」「引」と「右」「左」「直」のどちらでも区別できる場合は必ず前者の方を使う。右の図で、7一のと金が6一に移動した場合、「寄」でも「左」でも区別できるが、この場合「▲6一と寄」と表す。同様に6二のと金が6一に移動した場合も「▲6一と上」と表す。

- 角行・飛車・竜馬・竜王

- 基本的には「上」「寄」「引」で区別するのは銀・金と同様である。

- 「上」「寄」「引」で区別できない場合は「右」「左」で表す。但し定義は銀・金と違い、2枚ある同種の駒うち(そもそも2枚までしか盤上に存在し得ないので3枚以上ある場合は考える必要ない)左右どちらにあった駒を動かしたかで表すのであり、動いた先から見て元の位置が左右どちらだったかを見るわけではないことに注意。そのため「直」は使わない。どちらも同じ筋にあり左右で区別できない場合は「上」「寄」「引」で必ず区別できるので考える必要ない。「上」「寄」「引」と「右」「左」のどちらでも区別できる場合は必ず前者の方を使うのは銀・金と同様。なお、銀・金のように2つが複合することはない。

- 右の図で、1三の竜が2三に動いたときは「▲2三竜寄」、2二の竜が動いたときは「▲2三竜引」となる(「上」「寄」「引」で区別できる場合は必ずこちらを使う)。また、1三の竜が2四に動いたときは「▲2四竜右」、2二の竜が動いたときは「▲2四竜左」となる(「上」「寄」「引」ではどちらも「引」となり判別できないので「右」「左」で区別する)。

- 玉将(王将)

- 味方に1枚しかなく、相手のが自分の駒になることはないので考える必要ない。

表記順序は(先手or後手)、(移動先の筋)、(移動先の段)、「同」、(移動させた(打ったのも含む)駒の移動させる前の種類)、「合」、(「右」or「左」or「直」)、(「上」or「寄」or「引」)、(「成」or「不成」or「打」)の順である。例えば右の図で、先手が8四の銀将を9三に動かし、成ったときは「▲9三銀右上成」となる。

原始筋違い角戦法の出だしの棋譜を例にあげる。

- ▲7六歩 △3四歩 ▲2二角成 △同銀 ▲4五角 △6二銀 ▲3四角 △3二金

略記法

速記する場合は下のような略記法を使うことがある。

| 歩兵 | 香車 | 桂馬 | 銀将 | 金将 | 角行 | 飛車 | 玉将 | と金 | 成香 | 成桂 | 成銀 | 竜馬 | 竜王 |

| フ、・ | 禾、∠ | 土 | ヨ | 人 | ク | ヒ、乙 | 玉、〇 | と | ナ禾、ナ∠ | ナ土 | ナヨ | マ | リ |

他にも略記法には以下のルールがある。

- 手番は省略する。書かなくても奇数番目は先手、偶数番目は後手と分かるためである。

- 移動先はアラビア数字だけを用い、漢数字は用いない。

- 「同」は「‐」と表す。

- 「上」「寄」「引」「右」「左」「直」は指した側から見た駒の動きを矢印で表す。

- 「成」は駒の表記を〇でかこうもしくは駒の表記の直後に「ナ」をつける。

- 成香・成桂・成銀の略記を香・桂・銀の略記を○でかこうとすることもあるので混同に注意。

- 「不成」は駒の表記の直後に「=」をつける。

- 「打」は「丁」と表す。

上記の「▲9三銀右上成」は「93㋵↖」「93ヨナ↖」あるいは通常の棋譜の表記順に合わせて「93ヨ↖ナ」と表される。

いろは譜

江戸時代に使われていた方式で、徳川家治が好んで使っていた。1一を「い」、1二を「ろ」などといった具合に、将棋盤のそれぞれの地点を1文字で次のような図の通りに表す。例えば7六歩、3四歩は「春歩」「ら歩」といった具合である。

| 谷 | 柳 | 万 | 一 | ゆ | ま | つ | ぬ | い |

| 川 | 桜 | 花 | 三 | め | け | ね | る | ろ |

| 海 | 松 | 鳥 | 五 | み | ふ | な | を | は |

| 里 | 楓 | 風 | 六 | し | こ | ら | わ | に |

| 村 | 雨 | 月 | 七 | ひ | え | む | か | ほ |

| 森 | 露 | 春 | 八 | も | て | う | よ | へ |

| 竹 | 霜 | 夏 | 十 | せ | あ | の | た | と |

| 草 | 雪 | 秋 | 百 | す | さ | く | れ | ち |

| 石 | 山 | 冬 | 千 | 京 | き | や | そ | り |

構成としてはまず、いろは順に平仮名を1一から縦に配置する(ただし「ゐ」「お」「ゑ」はそれぞれ「い」「を」「え」と音が同じなので採用せず飛ばす。「ん」も発音しにくいので採用せず飛ばす。)。すると5筋が1マス余るので「京」で埋める。6筋からは今度は一から万までの漢数字を使う(ただし「二」「四」「九」はそれぞれ「に」「し」「く」と音が同じなので採用せず飛ばす。)。残りは適当な漢字で埋めている。

Remove ads

シャンチーの棋譜

→詳細は「シャンチー § 棋譜の表記方法」を参照

シャンチーの手は「炮二平五」のように記す。この例は「炮の駒を二筋から真横に五筋へ移動」を意味する。チェスや将棋と異なり、左右方向の筋(競技者から見て右から左へ数える。)のみを記し、上下方向の座標は記さない。同じ筋でも先手と後手で異なる数字になることに注意。なお後手は算用数字を使用する。移動方向にはこの例の「平」のほかに「進」(上方向)、「退」(下方向)がある。真上または真下に移動する場合、移動後の筋のかわりに移動量を一から九までの数字で表す。

同じ筋に同じ種類の駒が2枚または3枚ある場合は、駒名の前に「前・中・後」をつけることで区別する。この場合、あいまいさがなければ移動前の位置は省略される。

囲碁の棋譜

囲碁の盤面図を印刷した用紙(碁罫紙)に、1手目から終局までの着手点を、1からの数字で順に記録したもの。現在では、記入の際には黒番と白番を別の色(黒と赤など)で書き分けて見やすくし、印刷する場合には黒番の着手を黒丸に白色数字、白番の着手を白丸に黒色数字で表示する。1局の全着手を1枚の盤面図に記載したものを総譜と呼ぶ。解説書や新聞の観戦記などでは見やすくするために数十手毎に複数の図に分割して記載することが多い。石取りなどで石が存在しなくなった箇所に打たれた場合や、コウなどで複数回同じ場所に打たれた場合は、「160は158の下」「159(157)」「159コウトリ(153)」などと盤面図の外に記す。また終局時のダメを詰める過程の着手(黒白どちらがその点に打っても地の増減に影響しない着手)は省略することが多い。

盤面の向きは、先手番の者から見た盤面となるようにするのが通例だが、後手番の者が記録した場合には逆向きになっていることもある。

持ち時間の決まっている公式戦などで、一手打つのにかかった所要時間の記録が必要な場合には、通常の棋譜と同時に所要時間の表を作る。

特に囲碁では棋譜を記録することを採譜と呼び、分割する際には第1譜、第2譜と表記する。

Remove ads

チェッカーの棋譜

チェッカーではチェスと違って駒が動けるマス目に通し番号を振る。白から見て左上端を1として、左から右へ、上から下へと数える。国際ドラフツの場合は1から50までの番号がつけられる。移動前のマスと移動後のマスの番号をハイフンでつなぐ。駒を取るときはハイフンのかわりに「x」を記す[4]。

オセロの棋譜

バックギャモンの棋譜

バックギャモンでは、「51: 10/5 6/5」のように記す。「51:」は2つのダイスの目が5と1だったことを意味し、10/5 は10ポイントから5ポイントへ移動したことを意味する。ヒットは後ろに * をつける。ポイントは1から24までで、バーは 25、ベアオフは 0 と記す[6]。

他

最古の棋譜

現存する最古の棋譜

記録の義務

管轄する団体によって異なるが、次回の対戦に生かすため棋譜を収集しデータベース化している棋士も多い。

チェス

公式戦では必ず対局者本人が一手指すごとに、専用の用紙にペンで記録することが義務づけられており、例外は認められていない。ゲーム終了後は棋譜用紙(またはコピー)を大会の主催者へ提出する必要がある。

将棋

アマチュアだけでなくプロ同士の対局でも、対局者自身が棋譜を付ける義務はない。主催者やスポンサーによって公開が予定されている対局では、記録者が用意されるケースがほとんどである。当日に記録者がいない場合は、終了後か後日にまとめて書き留める。

囲碁

日本棋院では、勝者が棋譜を提出することを義務付けている。その他については将棋と同様である。

他

チェッカーやバックギャモンでは棋譜(記録)を付ける義務はない。熱心なプレイヤーが自発的に付ける場合もあるが、ゲーム内容は記録しないのが一般的である。

自動記録

カメラと人工知能による自動記録システムが一部棋戦で運用されている。囲碁では「KIFU361」、将棋では「リコー将棋AI棋譜記録システム」(後にHEROZに譲渡され「HEROZ Kishin Eye」)などがある[10][11]。

駒が立体的であるチェスでは、電子コイルを利用する方法もある[12]。

Remove ads

棋譜と著作権

要約

視点

日本において、棋譜に著作権があるのか否かについては議論がある。後述するように、日本における将棋、囲碁の各団体は棋譜の著作権を主張している。

加戸守行は、2006年の著書で囲碁や将棋の棋譜を著作物たりうるものとして例示している[13]。一方で法学分野では知的財産法が専門の渋谷達紀は2007年の著書で、加戸の見解を踏まえたうえで「棋譜は、勝負の一局面を決まった表現方法で記録したものであるから、創作性の要件を欠き、著作物ではない」としており[14]、中山信弘も2014年の著書で棋譜の著作権を否定している[15]。複数の弁護士からも著作物とは認められないという意見があり[16][17]、日本においても著作物として否定される傾向にある[15]。著作権とは別に有名棋士の場合はその知名度によるパブリシティ権の問題が発生する[17]。

国立国会図書館デジタルコレクションでは著作権保護期間の切れた資料をインターネット公開しているが、その中には囲碁・将棋ともに保護期間が有効な棋士の棋譜を含む本が多数ある。たとえば囲碁では瀬越憲作(1972年没)、木谷実(1975年没)、岩本薫(1999年没)、呉清源(2014年没)、将棋では土居市太郎(1973年没)、金易二郎(1980年没)などの棋譜を含む書籍が「公開範囲 インターネット公開(保護期間満了)」として公開されている[18]。

チェス

「棋譜(score)は単なる事実の記述なので、いったん公表されればパブリックドメインとして自由に扱ってよい」という古くからの慣例があり、FIDEと海外の下部組織はこれを踏襲している。しかし2019年1月に活動を終えた日本チェス協会(JCA)は公式ルールの翻訳文に原文にない語句を追加し、国際慣習に反して主催者(JCA)に権利があると主張していた[19]。後継の日本チェス連盟は、会則や大会の規約、公式ルール等において日本チェス協会のような権利主張は行っておらず、棋譜がパブリックドメインであるという世界の慣例を踏襲している[20]。

高度な棋譜データベースソフトでは、ある対局者が用いたオープニングの種類と頻度、そのオープニングに対して勝率の高いディフェンスなど、特定の条件で検索する機能を有しているものがある。またそれに近いサービスをインターネット上に構築しているサイトも数多くある。また近年では競技会中にリアルタイムで棋譜を更新し、大会終了後に公式サイト上にまとめて公開されることも多い。

棋譜は公開されているが個人の分析やコメントには著作権が発生するため、著名選手の棋譜に解説を付けた書籍が多く刊行されている。

日本国外では将棋や囲碁についても、棋譜は「著作物ではなく記録」というチェスの慣例があるためか、後述のように管轄団体が規約で禁止していてもネット上で棋譜が出回る例もある。

将棋

日本将棋連盟は、過去には法的根拠は無い(棋譜に著作権は無い)とした上で、収入問題に発展しかねないので頒布を控えてほしいとの「お願い」をネットコミュニティに対して行っていた[21]が、最近では、棋譜に著作権ありとして、許諾を得ない掲載や転載を禁じているケースもあり[22]、必ずしもスタンスは一定していない。一時、江戸時代の棋譜に著作権を主張し、物議をかもしたこともある(後に撤回された)[要出典]。2012年2月現在、ニコニコ動画においては現役故人を問わず日本将棋連盟所属棋士の棋譜に著作権を主張し、棋譜を機械的に再生した動画を削除させている[要出典]。

著作権は別にして、将棋連盟の主な収入が棋譜掲載の権利によることから、棋戦スポンサーである新聞社の優先掲載権に対して一定の配慮を行うというポリシーを取る棋譜掲載サイトも多いが、一方で全く配慮せず自由に掲載するサイトもあり対応はまちまちであり、個人主催の棋譜データベースサイトが多数運営されている。

事例

2017年、朝日杯将棋オープン戦の藤井聡太対アマチュア棋士の棋譜を、将棋の実況などを主に行っていたYouTuberの男性が将棋ソフトを用いて独自に配信した[23][16][17]。これに対し、朝日新聞の将棋取材班がTwitterで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」などとして、男性に中止を訴えた[23]。男性はこれに応じ、謝罪して配信を取りやめた[17]。Twitterでは、朝日新聞の主張に疑問を呈する意見と、理解を示す意見の双方が見られた[17]。

この対応に対する取材に対し、朝日新聞社は「朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきもの」であるとし、男性の行為が主催者としての権利を侵害する不法行為に該当し得るため配信の中止を求めたと回答した[23][16][17]。一方で「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」ともした[23][16]。日本将棋連盟は、この対局から4日後の取材に対し「現段階ではコメントは差し控えたい」と回答した[17]。

この件に関して、弁護士の伊藤雅浩は「棋譜自体にはおそらく著作権はない」が、男性の行為は「民法上の不法行為に当たる可能性はある」とした[23]。弁護士の齋藤理央も、本件における棋譜の利用について「著作権侵害とはならないでしょう」としたうえで、朝日新聞社の主張する権利に対しては「法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます」とした[16]。弁護士の吉岡達弥も、「『棋譜』は著作物ではないと考えられます」としたうえで、男性の行為について「主催者としての権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております」と説明した[17]。

2023年4月、プロ棋士から棋譜提供を受けて個人アドバイザーを担当していたコンピュータ将棋開発者が、将棋連盟からの警告で中止に追い込まれた[24]。

裁判となった事例としては、2023年にあるYouTuberが、自らが配信した将棋の解説動画について「囲碁・将棋チャンネルから著作権侵害の申立を受け一時削除(非公開化)された」ことを不服として、同社に対し損害賠償を求めた事例があり、一審の大阪地方裁判所は2024年1月に「棋譜は公表された客観的事実に過ぎない」として著作権の成立を否定する判決を下したが[25]、大阪高裁では著作権でなく「ビジネスモデルが阻害」という理由でユーチューバー側が逆転敗訴した[26]。

棋譜利用のガイドライン

日本将棋連盟および各棋戦主催者は、棋戦ごとに棋譜の利用に関するガイドラインを公表している。2023年7月時点でガイドラインが公表されている棋戦は、タイトル戦では叡王戦以外の7棋戦、一般棋戦では朝日杯将棋オープン戦の1棋戦であり、女流棋戦についてはガイドラインの公表は確認されていない。

| 棋譜利用のガイドライン(日本将棋連盟) |

囲碁

日本棋院・関西棋院は、棋譜に著作権があると主張しており、許諾を得ずに棋譜を公開したり配布したりすることを禁じている。利用のルールが複雑なためプロ棋士による普及活動のための利用にも支障を来しているという[27]。なお囲碁フォーカスの講座では、アマチュアの棋譜を例題として使うこともあるが、許諾などについては明言されていない[28]。

日本国外では著作権を認めず公開していることが普通で、日本国内棋戦の棋譜が日本国外サイト経由で出回る状況となっている。将棋と同様に個人サイトの対応もまちまちであり、データベースサイトに関しても同様である。

公益社団法人日本複製権センターのウェブサイトでは、「参考になる棋譜が囲碁雑誌に載っていたので、そのページをコピーし、囲碁同好会でメンバーに配布した」という想定例に対して、非営利の同好会であっても許可なく雑誌の記事をコピーし配布することは違法であるとしたうえで、「『棋譜』だけのコピーであれば、棋譜は著作物ではありませんので、著作権の侵害には当たりません」と回答している[29]。

コンピュータ上での棋譜保存

Smart Game Format (SGF)のように各種のゲームを記録できるようにした共通のファイル形式も存在するが、主に囲碁でしか使われていない。

チェス

Portable Game Notation(PGN)形式が事実上の標準である。

インターネット上に公開されている棋譜は大多数がPGN形式のため、大半のチェス関連ソフトは対応している。

盤面図についてはForsyth-Edwards Notation(FEN)が標準として使用される。

チェッカー

Portable Draughts Notation (PDN, 英語版) が標準である。PDN 3.0 はUnicodeに対応しており、オセロにも使用することができる[30]。

コントラクトブリッジ

Portable Bridge Notation (PBN)が存在する[31]。

将棋

コンピュータ将棋協会が策定したローマ字表記でプログラミング向きの「CSA形式」、日本語で表記される「KIF形式」が用いられることが多い[32]。多くのソフトがこれらに対応している。

このほか「KI2形式」「PSN形式」「SFEN形式」「USEN形式」「JSON形式」[33]「AI将棋形式」など、多数のフォーマットがある。ソフトが読めない形式の棋譜ファイルを利用する際は、ファイルコンバータが必要である。

囲碁

世界的にはSGFが一般的であるが、日本棋院が配布している棋譜エディタ「Kiin Editor」は変化図などに対応したUGFを標準としている[34]。日本棋院が運営する幽玄の間ではNGFが標準であるなど統一されていない。Kiin EditorはSGF、UFG、NGFを相互変換可能である[34]。

その他の独自形式も存在する。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads