トップQs

タイムライン

チャット

視点

伊勢 (戦艦)

大日本帝国海軍の戦艦 ウィキペディアから

Remove ads

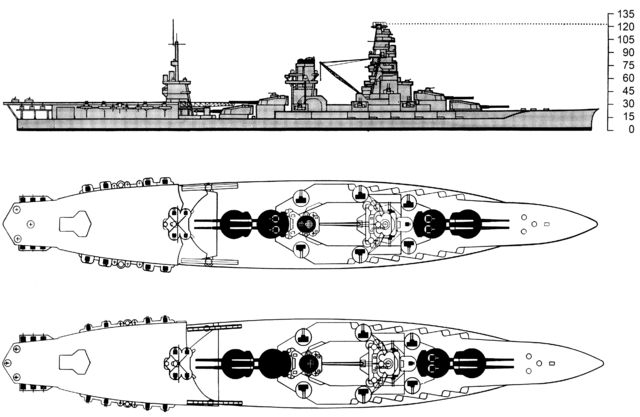

伊勢(いせ[8])は、日本海軍の戦艦[9]で、伊勢型戦艦の1番艦[10]である。当初は扶桑型戦艦の3番艦として建造が予定されていたが、扶桑型に砲力や防御力、運用面等で問題点が生じたため再設計が行われ[11]、準同型艦の伊勢型の一番艦として建造された。太平洋戦争後半には航空戦艦に改装され、姉妹艦の日向と共に後部主砲塔二基を撤去し、航空機用作業甲板、格納庫、射出機を設け、搭載機数22機という軽空母なみの航空打撃力を持った。

艦名は伊勢国(三重県)に由来し、戦後は海上自衛隊のひゅうが型護衛艦の2番艦「いせ」に引き継がれた。歴代艦長として山口多聞、古賀峯一といった後の著名指揮官も輩出した。

Remove ads

艦歴

要約

視点

海軍省は1914年(大正3年)10月12日に第四号戦艦を山城、第五号戦艦を伊勢、第六号戦艦を日向と命名[8]し、1915年(大正4年)5月10日、川崎重工業神戸造船所で起工[12]。1916年(大正5年)11月12日(午前9時[3])に進水した[13]。1917年(大正6年)12月15日に伊勢は竣工した[4]。

1922年(大正11年)、11月15日から香川県と愛媛県で行なわれた海軍第一艦隊演習と陸軍特別大演習の統監を兼ねた摂政宮裕仁親王(後の昭和天皇)の四国巡幸では、伊勢が御召艦を務めた[14]。

扶桑型戦艦の改良型として就役した伊勢型は、扶桑型の問題点の装甲防御の弱さを改正し、ようやく世界水準の性能に達したと言われる。だが本艦と同時期に主砲として15インチ砲(38 cm砲)を採用したクイーン・エリザベス級戦艦がイギリス海軍に出現しており、建造前の1913年時点で、既に防御力の脆弱さを指摘されている[15]。また日本軍はクイーン・エリザベス級戦艦の速度を25ノット程度と認識しており、伊勢型の23ノットでは物足りないのが実情だった[16]。1921年(大正10年)に主砲仰角を拡大する改造工事を行い、1924年(大正13年)に砲戦指揮所を設置するなど艦橋の複雑化が進んだ[17]。

更に1935年(昭和10年)8月1日から、1937年(昭和12年)3月23日まで近代化改装が行われ、水平防御力や主機の出力向上と煙突の統合、注排水装置を増設、艦尾の7.3 m延長、バルジ装着による水中防御力の強化などの改修が行われた[18]。これにより、排水量、装甲防御能力、速力、砲撃力等において、1940年(昭和15年)に艦齢25年を迎える老艦ながら[19]、戦艦としての総合能力では太平洋戦争開戦時でも世界標準を保っていた。反面、空母や巡洋艦などの他の艦艇に速力で劣る上に乗組員を多数必要とし、燃費も悪く、慢性的に燃料不足に悩んでいた日本海軍は本艦を海戦に投入する機会を見出せなかった。

1941年(昭和16年)12月8日の太平洋戦争開戦時、伊勢は第一艦隊の第二戦隊に所属し、真珠湾攻撃を行なった南雲機動部隊の損傷空母の収容を想定して、太平洋上に進出した。南雲機動部隊の奇襲は成功し、伊勢は予定を切り上げて12月13日に瀬戸内海に戻った[20]。

1942年(昭和17年)2月、伊勢は波長1.5 mの試作電探を装備、5月29日には日本を出撃してアリューシャン諸島方面に進出したが、アメリカ海軍と交戦する機会はなかった[21](MI作戦、AL作戦による出撃)。

航空戦艦への改装

ミッドウェー海戦で主力空母4隻を喪失した日本海軍は、空母戦力を回復させる必要を迫られた。軍令部は旧式の扶桑型戦艦と伊勢型戦艦の空母改造を検討し、日向が砲塔爆発事故を起こして五番砲塔を失っていたことから改装の手間が省けると判断、伊勢と日向の航空戦艦への改装を決定した[22]。伊勢の工事は呉工廠で1942年(昭和17年)12月に始まり、1943年(昭和18年)9月に完了した[23]。

航空戦艦となった伊勢の最初の任務は、中部太平洋における日本海軍の拠点であったトラック島への物資輸送だった。伊勢は戦艦山城、軽巡洋艦龍田、第32駆逐隊(早波、涼波、藤波)と共に「甲支隊T3号輸送部隊」として第十一水雷戦隊(司令官:木村進少将)指揮下に入り[24]、陸軍兵士(伊勢は1278名[25])と物資、さらに戦艦長門と扶桑用の三式弾を搭載すると[26]、10月15日に日本を出発した[27]。この時、伊勢には大和型戦艦武蔵の46 cm砲弾も積載されたという[28][29]。20日、トラック着[27]。補給作業終了後の31日、戦艦山城、空母隼鷹・大鷹、重巡利根(機関故障中)、軽巡龍田、第24駆逐隊《海風、涼風》、第17駆逐隊《谷風》、第7駆逐隊《曙》と共にトラックを出港[27]。11月5日朝に隼鷹が豊後水道で待ち伏せていたアメリカ海軍の潜水艦ハリバットから雷撃され、魚雷1本を艦尾に被雷、直進不能となるハプニング[30]もあったが、11月6日に呉に帰還した。

その後も艦載機を搭載することができないまま第十一水雷戦隊に所属し、呉で練習艦としての日々を送った。1944年(昭和19年)5月1日、伊勢と日向は第四航空戦隊(戦隊旗艦日向、戦隊司令官松田千秋少将)を編成した[32]。両艦には第六三四航空隊を搭載することが決まり、定数は伊勢:瑞雲水上偵察機14、彗星艦上爆撃機8[32]、日向:瑞雲8、彗星14となる[32]。伊勢は5月31日、日向は6月7日より、機銃を増設するため呉工廠にて入渠する[32]。6月20日完成を予定して工事中、アメリカ第5艦隊がマリアナ方面に襲来し、迎撃に向かった日本第一機動艦隊との間にマリアナ沖海戦が発生した。伊勢は急遽工事を中断して出撃準備を急いだものの、本海戦には間に合わなかった[32]。6月23日、実際に瑞雲、彗星を搭載して射出訓練を行う[33]。9月30日、12cm28連装噴進砲6基を増備した[34]。

レイテ沖海戦

→詳細は「レイテ沖海戦」を参照

1944年(昭和19年)10月、日本統治下の台湾を攻撃したアメリカ軍空母機動部隊との間に台湾沖航空戦が発生し、伊勢に搭載予定の第六三四航空隊が投入された[35]。この戦いに勝利したアメリカ軍は、フィリピン攻略を開始した。一方で、アメリカ空母11隻撃沈(実際の米空母損害なし)と信じた日本軍は、上陸したアメリカ軍を撃退すべく捷号作戦を発動する[35]。伊勢と日向は、小沢治三郎率いる機動部隊本隊(通称「小沢機動部隊」「小沢艦隊」)に所属し、10月20日に日本本土を出発、レイテ沖海戦に参加した[36]。だが六三四空が台湾沖航空戦に投入されたため、日本海軍最後の空母機動部隊の海戦でも伊勢が航空機を搭載することはなかった。10月24日午後3時10分、小沢機動部隊本隊から日向と共に分離してアメリカ軍方向に進出する[37]。午後7時には前方に閃光を認めたが、これは雷だった[38]。深夜、前衛艦隊は反転[39]、10月25日午前7時に本隊と合流した[40]。

この時の対空戦では松田千秋司令官の発案した弾幕射撃が効果を挙げ、航空機多数撃墜(30~70機)を報告している。また巡航速度で航行し、敵の艦上爆撃機が降下態勢に入ると同時に急転舵する爆弾回避術も大いに効果をあげた。この機動は急降下爆撃を行う艦爆側から見れば、目標が後逸していくので見失ってしまう。さらに艦爆は一度降下に入ると大きな目標修正ができず、重量物である爆弾を投下しない限り再び上昇できなかった。これらから艦爆は狙いが逸れたまま爆弾を投下して上昇するしかなかった。

伊勢は空母瑞鶴・瑞鳳の第一群を護衛した[41]。護衛戦闘機のほとんどない小沢機動部隊はアメリカ軍艦載機の一方的な空襲を受け、瑞鶴、瑞鳳、千歳の3空母は沈没した。千代田と駆逐艦初月はアメリカ巡洋艦隊に捕捉され、砲撃戦の末に撃沈された。

伊勢と日向はアメリカ軍艦隊を求めて反転・南下したが、会敵しなかった[43]。伊勢は戦死7名・重軽傷者80名を出し[44]、至近弾4発によりバルジに浸水約800-900t、傾斜左に1.5度という損傷を受け、主砲徹甲弾全弾、主砲対空弾160発、高角砲通常弾2000発、機銃弾120000発、噴進砲弾480発が残っていた[45]。対空戦闘でアメリカ軍機撃墜63機[46]、もしくは44機撃墜・不確実12機などを主張しているが[47]、戦闘詳報では「重複スルモノ相当アルモノノ如ク」と評している[48]。

北号作戦

→詳細は「北号作戦」を参照

10月29日、伊勢は呉に戻った[49]。11月1日、射出機を撤去し、伊勢は航空戦艦としての機能を失う[50]。大戦末期、日本国内では石油・ゴムなどの資源が枯渇しつつあった。そこで伊勢は連合軍制海権下の南シナ海などを強行突破して資源を輸送する「北号作戦」に参加する。11月9日、佐世保を出港、南方に向かった[50]。この作戦ではアメリカ潜水艦やアメリカ軍機の襲撃を受け、命中寸前の魚雷を高角砲で迎撃するなど危険な場面が度々あった[51]。1945年(昭和20年)2月20日、奇跡的に無傷で呉に帰還を果たした[52]。

この後の伊勢は燃料不足のため、3月1日、第四航空戦隊解隊により[53][54]「呉鎮守府第1予備艦(浮き砲台)」に指定された[52]。3月19日、呉空襲で伊勢は直撃弾2発を受け、呉港外・音戸町坪井沖にて特殊警備艦となり[55]、燃料不足とアメリカ軍の機雷封鎖で行動不能な状態のまま防空砲台となった。

呉軍港空襲(6月22日,7月1日,7月24日)

6月21日の空襲ではB29が290機、9時20分頃に呉工廠に向けて爆撃を開始した[要出典]。伊勢は投弾前の直進コースに対し待ち受け射撃を行い三式弾による弾幕を張った[要出典]。投弾を妨害できたのか多くの爆弾が工廠付近の海面に落ちた。高角砲による射撃も行ったが有効射程外であり効果は少なかった[要出典]。[56]

7月1日夜半より2時間40分にわたりB29、80機の焼夷弾攻撃を受けた[要出典]。伊勢は高度4000メートルで呉市街地に向かう編隊に対し主砲、高角砲により邀撃した[要出典]。撃破5機[要出典]。しかし、焼夷弾の攻撃力は凄まじく呉市街は火の海となってその大半が焼失した。[56]

7月20日頃、艦長が主砲発令所所長の後藤中尉に「敵機動部隊が近日中に呉在泊の艦隊を空襲すると平文で交信しているから注意した方がよい」と言った記録がある[要出典]。[56]

7月24日、アメリカ軍機動部隊艦載機による呉軍港空襲により艦橋に直撃弾を受け、伊勢の牟田口格郎艦長をはじめ伊勢の主だった指揮官20名ほどが戦死、浸水は5000トンに達した。師岡勇高射長が艦長代理となり呉工廠第四ドックに曳航しようと作業中の7月28日、伊勢は再びアメリカ軍艦載機の空襲により直撃弾11発を受けて大破、右舷に15度傾斜して着底[55]。戦死者は573名に及んだ[57]。

空襲後、伊勢の二番砲塔は三式弾が装填されたまま最大仰角で停止した。火災もひどく暴発の恐れもあったため呉市街を向いたまま発射、発射後は砲塔が仰角を保ったまま艦の正中位置まで旋回したところで伊勢は完全に動力を失い停止した。このときの主砲発射が奇しくも日本海軍戦艦の最後の大口径砲の発砲となった。

終戦後、伊勢は引き揚げられて一時期住宅として利用された[58]後、解体されスクラップとなった。解体は1946年10月1日から11月28日にかけて、上部構造物の撤去が行われ、艦体は1950年から1951年にかけて引き揚げ・解体された。[59]

国土交通省 国土画像情報(カラー空中写真)(現・地図・空中写真閲覧サービス)の空中写真を基に作成

Remove ads

主要目一覧

※ 空白は不明。1944年は推定を含む。

公試成績

Remove ads

歴代艦長

※『艦長たちの軍艦史』23-25頁、『日本海軍史』第9巻・第10巻の「将官履歴」及び『官報』に基づく。

艤装員長

- (兼)造船監督官

艦長

- 秋沢芳馬 大佐:1917年7月23日 - 1918年12月1日

- 桑島省三 大佐:1918年12月1日 - 1919年11月20日

- 古川弘 大佐:1919年11月20日 - 1920年11月20日

- 横尾尚 大佐:1920年11月20日 - 1921年12月1日

- 長沢直太郎 大佐:1921年12月1日 - 1922年12月1日

- 漢那憲和 大佐:1922年12月1日 - 1923年12月1日

- 福与平三郎 大佐:1923年12月1日 - 1924年12月1日

- 和田健吉 大佐:1924年12月1日 - 1925年8月22日

- 米村末喜 大佐:1925年8月22日 - 1925年12月1日

- 田岡勝太郎 大佐:1925年12月1日 - 1926年12月1日

- 河野董吾 大佐:1926年12月1日 - 1927年12月1日

- 南部道二郎 大佐:1927年12月1日[64] - 1928年12月10日

- 岩村兼言 大佐:1928年12月10日 - 1929年10月5日

- (兼)池田武義 大佐:1929年10月5日 - 1929年11月30日

- 原敬太郎 大佐:1929年11月30日 - 1930年12月1日

- 羽仁六郎 大佐:1930年12月1日 - 1931年12月1日

- 古賀峯一 大佐:1931年12月1日 - 1932年12月1日

- 田畑啓義 大佐:1932年12月1日 - 1933年11月15日

- 山本弘毅 大佐:1933年11月15日 - 1934年11月1日

- 清水光美 大佐:1934年11月1日 - 1935年10月31日

- 関根郡平 大佐:1935年10月31日 - 1936年11月16日

- 高須三二郎 大佐:1936年11月16日 - 1937年12月1日

- 山口多聞 大佐:1937年12月1日 - 1938年11月15日

- 山口儀三郎 大佐:1938年11月15日 - 1939年11月15日

- 大森仙太郎 大佐:1939年11月15日 - 1940年10月15日

- 高柳儀八 大佐:1940年10月15日 - 1941年9月25日

- 武田勇 大佐:1941年9月25日 - 1943年4月25日

- 長谷真三郎 大佐:1943年4月25日 - 1943年12月25日

- 中瀬泝 大佐:1943年12月25日 - 1945年2月25日

- 牟田口格郎 大佐:1945年2月25日 - 1945年7月24日 戦死、同日付任海軍少将[65]

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads