トップQs

タイムライン

チャット

視点

厚歯二枚貝

ウィキペディアから

Remove ads

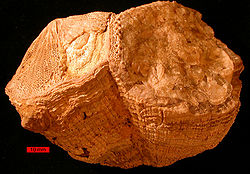

厚歯二枚貝(あつばにまいがい、Rudist)とは、固有弁鰓亜綱・異殻下綱・ザルガイ上目・ヒップリテス目に属する二枚貝の総称である。ルディスト、馬尾貝(ばびがい)などとも呼ばれる。

Remove ads

概要

厚歯二枚貝はジュラ紀に出現し白亜紀末に絶滅した、中生代特有の二枚貝である。特に白亜紀中期以降に繁栄し、世界各地の低緯度〜中緯度海域で大規模な礁を形成した。厚歯二枚貝は白亜系の石灰岩の中に多産するため、ヨーロッパでは建築石材に含まれる身近な化石として知られている。

厚歯二枚貝の多くは現生のカキやシャコガイのように、片方の貝殻で海底に固着した生活を送っていた。この生態のためか、二枚貝とは思えない非常に奇妙な形状の殻を持つものが多い。また二枚貝としては比較的大型で厚手の殻を持ち、殻の内部や表面に複雑な構造を発達させた。

一般的に二枚貝の分類は貝殻の蝶番部分にある歯(鉸歯、hinge teeth)の形状が決め手となる。厚歯二枚貝では厚手の鉸歯が非常に大きく発達する。そのため、Pachydont bivalve(厚い歯の二枚貝)と呼ばれるようになった。これが和名の「厚歯二枚貝」の由来である。厚歯二枚貝はこの蝶番部分がきわめて頑丈にできていることから、立体的で多様な殻の形状を獲得することができたと考えられている。

なお、上目のレベルでザルガイ目(ハマグリやシジミ、シャコガイなど)と同じザルガイ上目にかろうじて属するが、系統上はきわめて遠縁である[1]。厚歯二枚貝の直系の子孫は現存していない。

Remove ads

進化史

厚歯二枚貝はジュラ紀後期オックスフォーディアン期に出現した[2]。歯の形状などからメガロドン科から進化したことが想定されている。白亜紀前期以降は急速に種が分化し、個体数が増加する。特に白亜紀後期の厚歯二枚貝は進化速度が早いことから、低緯度から中緯度海域に限って示準化石として用いられている。

白亜紀前期以降に厚歯二枚貝の形態は急激に多様化し、個体数が増加した。特にヒップリテス科やラディオリテス科、アンティロカプリナ科などはほかの造礁生物(六放サンゴ、カイメン動物など)を排除し、独自に礁を形成するようになった。白亜紀後期には厚歯二枚貝を主体とする大規模な礁が世界各地の低緯度海域に形成された。中部大西洋やテチス海などでは、厚歯二枚貝が大型造礁生物のほとんどを占め、それまで礁を構成していた六放サンゴをほぼ完全に駆逐してしまった。

厚歯二枚貝の礁は大きなものでは層厚数100m、幅数100kmにもおよぶ。例えば、北アメリカ大陸ではメキシコ湾岸からカナダ南東部にかけては厚歯二枚貝の礁が広く分布する。厚歯二枚貝は空隙に富む石灰岩を形成するため、それ自体が良好な石油貯留岩の役割を果たす。実際ペルシャ湾岸地域では、油田の多くが厚歯二枚貝からなる石灰岩のなかに胚胎することが知られている(ブルガン油田、ガワール油田など)。そのため、厚歯二枚貝は石油探鉱でも重要な地位をしめる。

多くの海洋生物と同様、厚歯二枚貝は白亜紀末に絶滅する(K/Pg境界絶滅事変)。Johnson (2002)は、厚歯二枚貝の個体数は絶滅事変の250万年前から減少し、K/Pg境界の50万年前に厚歯二枚貝の絶滅速度はピークを迎えたとした[3]。しかし現在では 厚歯二枚貝は絶滅事変の直前まで生存し、K/Pg境界絶滅事変で絶滅したと考えられている[4]。

Remove ads

形態・生態

要約

視点

すべての厚歯二枚貝は海生であり、海底で生活していた固着性の底生動物である。出現最初期の厚歯二枚貝は巻貝の殻を左右2つに合わせたような形状をしている(巻貝型)。ジュラ紀末期チトニアン期に伸長した右殻で海底に固着するものが出現し、その後形態が多様化した(非巻貝型のラディオリテス亜目)。例えば、ラディオリテス科やヒップリテス科はサンゴ骨格のように円筒形の形をとる。カプリナ科は金管楽器のように渦巻いた形をとる。アンティロカプリナ科は左右の殻が水牛の角のように弓状に湾曲した形をとる。

非巻貝型の厚歯二枚貝の右殻は著しく伸長し、海底やほかの個体に固着する役割を果たした。一方、左殻は縮小したものが多い(不等殻)。不等殻のグループでもアンティロカプリナ科のように、海底に固着するのをやめ、二次的に海底に横たわる生活様式を選択したものもいる。一方、左殻固着型のグループ(レクイエニア亜目)はその進化史を通じて殻の基本的な形状(巻貝型)はほとんど変わらず、ラディオリテス亜目のような形態の多様化は起きなかった。

- 被覆型 (Clinger / Encruster)

- 海底や堆積物に浅い角度で固着・埋没する。ディセラス科やエピディセラス科など初期の厚歯二枚貝に多い。巻貝型の厚歯二枚貝(出現最初期の厚歯二枚貝とレクイエニア亜目)が相当する。水流の強い海底での生活に適している。

- 上昇型 (Elevator)

- 垂直方向に右殻が伸長し、まるで蓋つきのバケツのような形状をしている。非巻貝型・不等殻の厚歯二枚貝(ラディオリテス亜目の大部分)が相当する。右殻で海底や生物骨格に固着し、堆積物を捕獲する。ラディオリテス科やヒップリテス科など大規模な礁を形成するものの多くがこのタイプである。この形態は競合する他の造礁生物(あるいは同種他個体)よりも太陽光やプランクトンを多く獲得するための適応であると考えられる。

- 横臥型 (Recumbent)

- 左右の殻が弓状に伸長・湾曲し、まるで水牛の角のような形状を示す。他の適応型のように固着せず、海底堆積物の上に横たわって生活していたと考えられる。この形状は堆積物に埋もれないための適応であると考えられる。イクチオサルコリテス科やアンティロカプリナ科などごく少数が相当する。

厚歯二枚貝の個体の大きさはさまざまで、殻長が数cmのものから1m以上に達するものもある。とくに、横臥型のTitanosarcolites(アンティロカプリナ科)は左右の殻をあわせた長さが2mにも達する[7]。

一般に、二枚貝の殻の大部分はアラレ石からなる。しかし、厚歯二枚貝は例外的に方解石の外層を厚く発達させた。特にラディオリテス科やヒップリテス科などの白亜紀中期以降のグループは方解石の外層を厚く発達させ、殻の表面にさまざまな装飾を発達させた[4]。

彼らが造礁生物として繁栄できた理由はどうやら白亜紀特有の極端な海洋環境にあったらしい。当時の熱帯の海水温は現在よりも6〜14℃も高く、また塩分濃度も現在よりも高かったらしい。このことがサンゴなど他の造礁生物に比べ、厚歯二枚貝が繁栄できた理由だとする説が発表されている[3]。さらには厚歯二枚貝の殻の形態や組織の観察にもとづいて、厚歯二枚貝の一部は現生のシャコガイのように外套膜に褐虫藻を住まわせ、共生していたのではないかという考察もなされているが[8][9]、異論も多い[10]。

分類

要約

視点

厚歯二枚貝の分類の概要は以下の通り[7]。なお研究者によっては、ヒップリテス目の祖先と考えられるメガロドン目も厚歯二枚貝と呼ぶ場合がある。

ヒップリテス目 Hippuritida

- レクイエニア亜目 Requieniidacea : 左殻で固着するグループ(すべて巻貝型)。

- エピディセラス科 Epidiceratidae : ジュラ紀後期〜白亜紀初期に生息。Epidicerasなど。

- レクイエニア科 Requieniidae : ジュラ紀後期〜白亜紀後期に生存。Requienia、Toucasia、Matheroniaなど。

- ヒップリテス亜目 Hippuritacea : 右殻で固着するグループ。

- ラディオリテス上科 Radiolitoidea : ヒップリテス亜目の大部分を占める。ディセラス科以外は非巻貝型・不等殻である。

- ディセラス科 Diceratidae : ヒップリテス亜目の中でももっとも原始的なグループ(巻貝型)。ジュラ紀後期〜白亜紀前期に生存。Dicerasなど。

- モノプレウラ科 Monopleuridae : ジュラ紀末期にはじめて出現した非巻貝型のグループ。Monopleuraなど。

- ラディオリテス科 Radiolitidae : 白亜紀前期に出現。とくに白亜紀中期〜後期に繁栄した。Radiolites, Duraniaなど。

- ポリコニテス科 Polyconitidae : Polyconitesなど。プラジオプティクス科と近縁。

- プラジオプティクス科 Plagioptychidae : 白亜紀後期に生存。Plagioptychusなど。ポリコニテス科から出現した。

- ヒップリテス科 Hippuritidae : 白亜紀中期に出現。とくに白亜紀後期に繁栄した。Hippurites, Vaccinitesなど。

- カプロティナ科 Caprotinidae : モノプレウラ科かポリコニテス科から出現した。Caprotinaなど。

- カプリヌラ科 Caprinulidae : カプリナ上科と類似するが、左殻の歯の構造からカプリナ上科とは区別される。Caprinulaなど。

- トレクマンネラ科 Trechmanellodae : 中東〜アフリカ地域の固有種。Dictyoptychusなど。

- カプリナ上科 Caprinoidea : 歯の構造からラディオリテス上科と区別される。形態の多様性に富んでおり、上昇型や横臥型の種類が含まれる。

- カプリナ科 Caprinidae : 白亜紀前期〜中期に生存。左殻が大きく発達し、金管楽器のように渦を巻く。Caprinaなど。

- カプリヌロイデア科 Caprinuloideidae : 白亜紀前期〜中期に生存。カリブ海地域と太平洋地域に固有のグループ。Immanitesなど。

- イクチオサルコリテス科 Ichthyosarcolitidae : 白亜紀中期に生存。金管楽器のように右殻が大きく渦巻いた形状を示す。

- アンティロカプリナ科 Antillocaprinidae : 白亜紀後期に生存。カリブ海地域に固有で、カプリヌロイデア科から進化した。Titanosarcolitesなど。

- ラディオリテス上科 Radiolitoidea : ヒップリテス亜目の大部分を占める。ディセラス科以外は非巻貝型・不等殻である。

Remove ads

日本からの産出

日本国内からは、高知県の香美市と佐川町、愛媛県の西予市の上部ジュラ系〜下部白亜系の石灰岩からはディセラス科、エピディセラス科、モノプレウラ科などが産出している[11][12][13][14]。また北海道の夕張山地、日高山脈、岩手県の田野畑村、群馬県の南牧村、長野県の赤石山脈、愛媛県宇和島市など、日本各地の白亜系からレクイエニア科、ラディオリテス科、ポリコニテス科、カプリナ科などが産出している[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25]。一般的に、ヨーロッパのものに比べて日本の厚歯二枚貝は孤立した断片的な産状を示すことが多く、個体数もわずかである。

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads