トップQs

タイムライン

チャット

視点

国号

国の名称、称号 ウィキペディアから

Remove ads

日本の国号

要約

視点

→「日本の国号」も参照

政体を含めない日本の国号は、「日本」である。日本の呼称は古くから多数あり、大和政権による統一以来「やまと」「おおやまと」と称されたと見られ、「日本」が国号として定められた時期は明確でなく、大化から大宝までのある時期だと考えられる[2]。この用例の最初の確実なものとしては、一般的には大宝元年(701年)施行の大宝律令の「明神御宇日本天皇(あきつみかみとあめのしたしらすやまとのすめらみこと)」がそれとされている。『日本書紀』(養老4年(720年)完成)では大化元年7月(645年8月)の条に、高句麗や百済の使者に示した詔に「明神御宇日本天皇」の文言が出ている。また最初の徴候としては、有名な中国『隋書』大業3年(607年)の「日出づる処の天子」があげられる。朝鮮半島の史書においては『三国史記』(12世紀に編纂)「新羅本紀」の文武王10年12月(671年1月)条に、「倭国、号を日本に更む。自ら言う、日出づるに近きを以て名を為す」とある。

飛鳥池遺跡出土の天武6年(677年)銘の木簡から、この頃「天皇」号が既に使用されていることが分かっている。「天皇」号の使用と「日本」号の使用は軌を同じくするとみられている。平成23年(2011年)7月、禰軍という名の百済人武将の墓誌に「日本」の文字が見つかったという論文が中国で発表された。墓誌は678年制作と考えられており、事実なら日本という国号が記された最も古い例となる[3]。

中世日本では、「大日本国」を「大日如来の本国」の意と解釈しており、『釈日本紀』巻第五にもこの説が記述されている[4]。

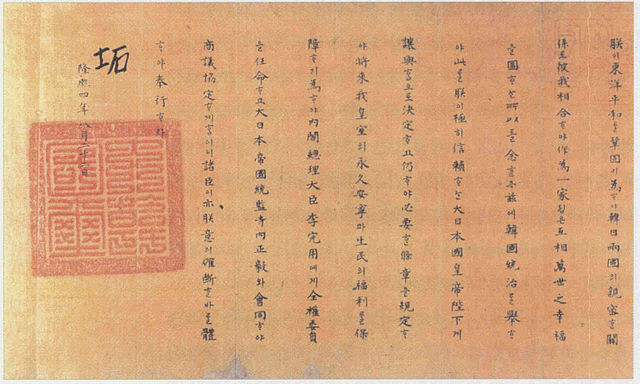

近代以降の日本の国号については、これを正面から定めた法令はないが、大日本帝国憲法下では「大日本帝国」、日本国憲法下では「日本国」が国号として使用される[5][6]。明治4年(1871年)に鋳造された国璽には「大日本國璽」と刻まれ、明治7年(1874年)の改鋳に際しても印文は変更されず、今日に至るまで使用されている。

明治維新以降、日本は国内・国外向けの各種文書において自国の国号を統一せず、大日本帝国憲法制定以後も「日本、日本國、日本帝國、大日本國、大日本帝國」など各種のものを併用していた[注釈 1]。このような実際の国号使用に統一性はなかったが、昭和10年(1935年)に帝国議会で国号の不統一が問題として取り上げられ、7月に外務省では外交文書上の国号を「大日本帝國」に統一することを決定し、宮内省も歩調を合わせ同様の国号表記を用いることとなった[7][注釈 2]。

Remove ads

中国の国号

→「中国」も参照

前近代の中国においては、中原に住む部族の国家の国号は一字であり、非中原の異民族国家は国号が二字であるという意識があった[8]。そのため、後漢から南北朝期にかけて、日本が「倭」の国号で使節を送ることは中国側にとって違和感のあるものであり、むしろ聖徳太子が国号を「日本」と改めて国書を送るのは中国側も納得のいくものであったとする見解もある[9]。

文献情報

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads