トップQs

タイムライン

チャット

視点

国境

主権国家間の境界 ウィキペディアから

Remove ads

国境(こっきょう)とは、国家の領域の境目、境界のことである。

地球は絶対的空間の広がりとして連続しており、自然地理学的な障害を別にすれば、本来人間や物体の自由な移動を許容するものである。古来より、国家領域の周囲はフロンティアとして曖昧にされていたが、1648年のヴェストファーレン条約以降、主権国家は明確な領域を持つこととされ、地球の連続的な広がりを有界化して、バウンダリーとしての国境線が地表上にひかれることとなった。

Remove ads

位置を規定する根拠

国境の分類

海上の国境

海上においては、海に面した領土を持つ国家の領海の縁辺が国境となる。海を隔てながらも領海が接している国家の場合、両者はその境界ラインで国境を接することになる。ただし、国際法上、領海の範囲は領土の基線から最大12海里(約22.2km)までという範囲に限られるため、幅44.4km以上の海によって隔てられる国家同士は、計算上、国境と国境の間に公海を挟むことになる。

ただし、領海の外側には接続水域と排他的経済水域が存在しており、特に後者は通例として200海里(約370km)という広大な範囲を占めるため、複数の国家の排他的経済水域が直接に接することは多く見られ、この接触ラインが国同士の経済的権益の境界線となる。

また、大洋に散在する島々からなる島嶼国家同士の場合、世界地図では両国の領土の中間ラインに境界線を描いている。

→「en:maritime boundary」も参照

砂漠と国境

サウジアラビアとイエメンの間の砂漠地帯には国境が未確定な地域がある[1]。サウジアラビア政府が遊牧民の移動に支障を来さないよう国境を決めなかったこと、またサウジアラビアとイエメン間で油田をめぐる紛争があったことが背景にあった[1]。しかし、湾岸戦争の発生後、サウジアラビア政府は地域の安定を重視して周辺国との国境線画定交渉を積極的に進めた[1]。

サウジアラビアとクウェートの間も遊牧地であったことから自由に出入りできる中立地帯になっていた[2]。しかし、石油基地の建設による定住民の増加、遊牧民の減少などから旧中立地帯は南北に分割された[2]。

Remove ads

国境の透過性

要約

視点

透過性というのは、国境を越えてどの程度容易に人やモノが往来できるか、ということ。

国境にどの程度の透過性を与えるかは、各国政府が決定する。たがいに接する国どうしで、どれだけ人やモノの行き来があってよいと考えるか、というのは各政府が決定している。透過性の程度に応じた物理的な障壁が設けられる。透過性が高くてよいと判断されれば物理的な障壁は無いに等しい状態(自由に行き来できる状態)になり、透過性は低くすべきだと判断されれば壁・柵・フェンスなどの障害物が設置される。また査証の発行の審査の厳しさ、在留資格の許可数、非合法で入国した労働者取締の強度などでも透過性を制御する。

国境にどの程度の透過性を与えるかは、それぞれの国の政府が決定している。政治制度が極端に異なる国と国の国境、たとえば資本主義国と共産主義国が接する国境では、自由に行き来ができなくする、つまり透過性を低くすることが一般的である。

透過性を高く設定している場合(自由な往来を許している場合)は、国境に、標柱や標識しか設置されていない場合がある。この場合、人やモノが、国境を越えて自由に行き来する。たとえばEU圏内の国と国の国境は、自由自在に行き来できる(EU内の国々の国境線は、まるで日本国内の「県境」のように、自由に越えて往来できる)

政府が陸上の国境の透過性を低くすると決めた場合は、柵、壁などの障害物を設置することで往来を困難にし、往来を特定の国境検問所のみに制限し、遮断機を設置する。また国際空港や陸上の国境検問所では、出入国管理(パスポート・コントロール、イミグレーション・コントロール)を行ない、財物や人の往来を制御する。

特に意図的に透過性を低く設定している場合(つまり、往来を徹底的に阻止している場合)は、壁や地雷原などにより、二重三重に封鎖され、人の往来が許されない。ドイツが東西に分割されていた当時の境界(ベルリンの壁)などがその例である。現在も次のような例がある。

- 北朝鮮と韓国の国境(軍事境界線 (朝鮮半島))

- 沿ドニエストル共和国の国境(外国の人はめったに入国できない。入国できても、滞在が許されるのは2時間だけ、しかも入国している間ずっと監視者が張り付く。)

このような国境線は、線のあちらとこちらで、政治体制が全く異なり人権や自由の有無もはっきり分かれる。これは「自由」や「言論の自由」や「人権」の境界線でもある。

国境を開放している地域

→「en:Open border」を参照

- ヨーロッパ統合の成果としてシェンゲン協定実施国[3]では、このような国境での出入国管理は廃止されている。この結果、シェンゲン協定実施国内においては、EUや通貨統合の成果と相まって、国境の意味が薄れているため、少数民族問題が解消されつつある。例えばイタリア領南チロル地方に住むドイツ系住民においては、独立を求めない現状維持派が多数を占めるようになっている。これはイタリア領からオーストリア領、ドイツ領へ往来や労働が自由であり、ユーロにより経済的障壁も解消されているからである。

- バチカン、サンマリノはそれぞれイタリアとの国境を開放している。

- イギリスとアイルランドは国境を開放している。(en:Common Travel Area)

- ベラルーシとロシアは国境を開放している。(ロシア・ベラルーシ連盟国を参照)

- インドとネパールも国境を開放している。

- オーストラリア、ニュージーランド、クック諸島、ニウエ間も国境を開放している。

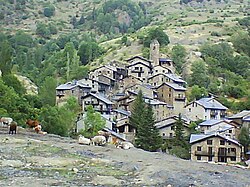

- スペインのOs de Civísは、スペインと地続きでありながら車が通行できないため、アンドラを経由しないとたどり着けない[4]。そのため、Os de Civísではアンドラとの国境を開放しているようである。

国境閉鎖

二国間の主義主張の違い及びそれに伴う紛争、戦争、経済格差などを理由にして国境を封鎖し、物資や人的往来を禁止、大きく制限している地域も存在する。代表例では、旧東西ドイツ国境(ベルリン封鎖、ベルリンの壁など)、朝鮮半島軍事境界線。珍しい例では、リベリアが2014年の西アフリカエボラ出血熱流行に伴い、自ら国境を封鎖した事例がある[5]。2020年からの新型コロナウィルスの感染拡大にあたっては、75%の国が何らかの形で国境を閉鎖し[6]、国境における外国人の入国拒否により混乱が見られた。欧州では協定国間で国境を開放していたシェンゲン協定加盟国でさえも陸上国境が限定された。感染拡大防止を目的として初めて国境を閉鎖したのは、モンゴルである。モンゴルが中国との国境を1月下旬の段階で閉鎖したのが、世界的に最も早い部類であった[7]。

国境周辺に壁やフェンスを設置している例は、分離壁の項を参照のこと。

Remove ads

三国国境

→詳細は「三国国境」を参照

三国国境(tripoint)は3ヵ国の国境が一点で交わる場所である。

ギャラリー

国境の例

河川

- 鴨緑江 -

中国/

中国/ 北朝鮮

北朝鮮 - リオ・グランデ川 -

メキシコ/

メキシコ/ アメリカ合衆国

アメリカ合衆国 - フライ川 -

インドネシア/

インドネシア/ パプアニューギニア

パプアニューギニア - ラプラタ川 -

アルゼンチン/

アルゼンチン/ ウルグアイ

ウルグアイ - ウルグアイ川 ‐

ウルグアイ/

ウルグアイ/ アルゼンチン/

アルゼンチン/ ブラジル

ブラジル - パラナ川 ‐

パラグアイ/

パラグアイ/ アルゼンチン/

アルゼンチン/ ブラジル

ブラジル - オリノコ川 ‐

コロンビア/

コロンビア/ ベネズエラ

ベネズエラ - アマゾン川 ‐

ブラジル/

ブラジル/ ペルー/

ペルー/ コロンビア

コロンビア - プトゥマヨ川 ‐

エクアドル/

エクアドル/ コロンビア/

コロンビア/ ペルー

ペルー - グアポレ川 ‐

ボリビア/

ボリビア/ ブラジル

ブラジル - ヨルダン川 -

ヨルダン/

ヨルダン/ パレスチナ

パレスチナ - ユーフラテス川 -

イラン/

イラン/ イラク

イラク - アムダリヤ川 -

アフガニスタン/

アフガニスタン/ タジキスタン、

タジキスタン、 アフガニスタン/

アフガニスタン/ ウズベキスタン

ウズベキスタン - セントローレンス川 -

カナダ/

カナダ/ アメリカ合衆国

アメリカ合衆国 - メコン川 -

タイ/

タイ/ ラオス

ラオス

山岳

人為的国境

- 北緯49度線 -

アメリカ合衆国/

アメリカ合衆国/ カナダ

カナダ - 北緯26度線 -

西サハラ/

西サハラ/ モーリタニア

モーリタニア - 北緯25度線 -

マリ/

マリ/ モーリタニア

モーリタニア - 北緯22度線 -

エジプト/

エジプト/ スーダン

スーダン - 南緯13度線 -

アンゴラ/

アンゴラ/ ザンビア

ザンビア - 東経141度線 -

インドネシア/

インドネシア/ パプアニューギニア

パプアニューギニア - 東経56度線 -

カザフスタン/

カザフスタン/ ウズベキスタン

ウズベキスタン - 東経25度線 -

リビア/

リビア/ エジプト

エジプト - 東経25度線 -

リビア/

リビア/ スーダン

スーダン - 東経24度線 -

リビア/

リビア/ スーダン

スーダン - 東経24度線 -

チャド/

チャド/ スーダン

スーダン - 東経22度線 -

アンゴラ/

アンゴラ/ ザンビア

ザンビア - 東経21度線 -

ナミビア/

ナミビア/ ボツワナ

ボツワナ - 東経20度線 -

ナミビア/

ナミビア/ ボツワナ

ボツワナ - 東経20度線 -

ナミビア/

ナミビア/ 南アフリカ共和国

南アフリカ共和国 - 西経12度線 -

西サハラ/

西サハラ/ モーリタニア

モーリタニア - 西経141度線 -

アメリカ合衆国/

アメリカ合衆国/ カナダ

カナダ

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads