トップQs

タイムライン

チャット

視点

地球温暖化に対する懐疑論

地球温暖化の速度および規模に関する科学的コンセンサスを否定・却下したり、不当な疑念を抱いたりすること ウィキペディアから

Remove ads

地球温暖化に対する懐疑論(ちきゅうおんだんかにたいするかいぎろん、global warming skepticism)とは、地球温暖化問題に対しての懐疑的な考えや主張のこと。主に温暖化による気温上昇という事実問題に対する懐疑論や、人為起源の二酸化炭素などの温室効果ガスが主要因だとする要因論への異論や反論。 本稿では地球温暖化問題への懐疑的な考え主張と、それに対する反論を扱う[1]。

この項目では実在する主張や反論をそのまま記載する。反論に対する再反論は記載しない。

→「地球温暖化に関する論争」も参照

気温上昇に対する懐疑論

温暖化による気温上昇は起こっていない、もしくは、そのデータの信頼性に疑問があるとする主張。

Remove ads

原因に関する懐疑論

要約

視点

温暖化は二酸化炭素を主とした温室効果ガスの濃度増加に因るとの知見に対して、太陽活動の影響、宇宙線の影響、地球内部の活動、磁気圏の活動などが原因だとする主張。

人為説全般に対する懐疑論

水蒸気をより問題視する立場

- (主張)二酸化炭素よりも、水蒸気の方が温室効果が大きい。水蒸気の温室効果物質の寄与率は48%と寄与率は最も大きい。ただし赤外線の波長を全て吸収するわけではなく、15μm付近の赤外線はCO2によって吸収される[17]。二酸化炭素のみの寄与による地球全体の平均的表面温度上昇が今世紀中に約1℃と推定されるのに対し、対流圏上部での水蒸気量の寄与を加えると、気温上昇が3倍に増えると推定されている[19]。大気の湿度は概ね一定と見なされており、水蒸気量は温度依存である[17]。今後の水蒸気量の増加による気温上昇は全体で少なくとも2.4℃、つまり水蒸気量の増加を考えなかった場合の2倍程度になるという報告がある[20]。

小氷期からの回復過程

- (主張)産業革命前から昇温は起きていて、小氷期からの回復過程(自然由来の因子)が続いている[23][24][要検証]。

- (反論)そのような自然要因では、現在観測されている20世紀後半からの急激な温暖化を説明できない[25]。

- 人為的な温室効果ガスの増加がなければ、1900年代後半の気温はむしろ低下していたはずである[26]。

- (主張)1840年代からの二酸化炭素の観測データをキーリングらが無視したが、無視されたデータは、二酸化炭素量が400ppmを超えるというものがあり現在の二酸化炭素量と変わらない。よって、二酸化炭素は増加も減少もしていない。増減しながら来ている。(Beckの主張)[要検証]

地球寒冷化説

(地球寒冷化参照)

- (主張)現在の温暖化は、過去にもあった自然の気候変動の繰り返しの一部である。過去にも完新世の気候最温暖期、中世の温暖期など温暖化あったと考えられている。グリーンランドについての研究では4万年前~2万年前にあたる最終氷期には今よりも25℃程度も低く、8000年前~4000年前にかけては今よりも3℃程高く、紀元800年~1000年にかけての中世の温暖期には1℃程度高く、1600年ごろの小氷期には1℃程度低かったとされる[27]。また、中国でも中世は気温が高かったという研究結果も出ている。[28]つまり中世に温暖化が起こっていたことを示している。もしも中世に現在程度の温暖化が起きていたとしたら、温暖化はGHG(温室効果ガス)が原因でなく、それ以外の自然変動よって、現在と同程度の温暖化は起きうるということである。IPCCの第5次評価報告では、CO2濃度倍増時の温度上昇として定義される気候感度は「1.5度と4.5度の間にある可能性が高い」とかなり不確実性の幅がある。実際には、現在の温暖化がどの程度GHGによるものなのか、あるいは自然変動によるものなのかは明確には分かっていない。GHGだけでなく自然変動も考慮する事は重要なことである[29]。

- (反論)氷期と間氷期の繰り返しは理論的に計算可能であり、それだけでは近年の地球温暖化は説明がつかず、近い将来に氷期が始まるとも考えられない。南極氷床の過去につくられた氷床コアを分析し復元(推定)した結果、気温が顕著に高い間氷期の間隔は約10万年であり、長期スケールの氷期と間氷期の繰り返しが明瞭にわかった。この気候変動の原因は、2万~10万年スケールの北半球夏季、地球の自転軸の傾きや軌道が周期を持って変動することより生ずる日射量変動に関係していることがわかっている(ミランコヴィッチサイクル)。地球では日射量変動や氷床や二酸化炭素(CO2)濃度の変化により、気温変化の増幅を繰り返しながら、気候が遷移したと考えられている。しかし、約2万1000年前の最終氷期から次の間氷期に遷移する約1万年間での4~7℃の全球気温上昇に比べて、20世紀後半から起こっている気温上昇速度はその約10倍も速いなど、20世紀後半から起きている気温上昇は、過去の推移とは明らかに異なる。そのため、ミランコヴィッチサイクルなどに起因する過去にもあった自然の気候変動の繰り返しでは、現代の温暖化の傾向を説明することができない。[25]。

- (反論)中世に現在と同程度に温暖であった地域は限定的であり、地球全体での平均気温では現在よりも寒冷であったと見られる[30]。

太陽活動

- (宇宙線や太陽磁場の影響については#宇宙線・紫外線・太陽風節参照)

宇宙線・紫外線・太陽風

二酸化炭素の温室効果についての議論

- (主張)既に地球放射エネルギーのうち95%は吸収されて飽和状態に近く、二酸化炭素が今後増加しても、大気の窓領域と重なる波長は限られており、それほど気候に変化は起きない[60]。

- (反論)二酸化炭素が温暖化を促進する効果には、十分な物理学的な証拠がある[61]。鉛直方向の大気全層に相当する二酸化炭素による1回の吸収による放射透過率を波長別に計算すると、確かに波数630から700/cm付近では吸収が飽和している。しかし、それは二酸化炭素による赤外線の射出をゼロとして、吸収の効果のみを計算した場合の話である。実際の大気では、地表面から射出された赤外線は温室効果ガスによって吸収・射出を繰り返し上空へと放出される。大気中の二酸化炭素濃度が増加すれば、この吸収・射出の平均回数が増加するため、温室効果は増加する。つまり、大気全層による一回の吸収が飽和しているからといって、二酸化炭素が増加しても温室効果は増加しないというのは誤りである[1]。

- (主張)二酸化炭素は10年程度でほぼ飽和し、7ppm以上には増えない。人間活動由来の CO2 が大気中に放出され、その一定量(58% ~56%と言われる )がそのまま蓄積する、というがそれは不自然な「理論」である[62]。森林や海洋のCO2の蓄積にはまだ余裕があると考えられ IPCC (2001)によれば、大気中のCO2は毎年30%を森林や海洋と放出吸収し交換しているとしている。1年後には人間が排出したCO2は大気中に70%残ることになる。これは2年後には70%の更に70%,つまり49%が残ることになる。人間活動由来のCO2のうち、大気中に長期的に残存する量は合計は等比級数であって、3.33年で 8.5ppm増加する[63][64]。これを離散的ではなく連続量として計算すると7ppm増加という事になり[62]、10年程度でほぼ飽和し、7ppm以上には増えない。したがって、CO2による温暖化は原因として認めても、人間活動由来CO2では温暖化の「進行」を説明できない[65]。

- (反論)「森林や海洋はCO2を吸収放出している。その1年間の吸収量は、同じ年に人間活動によって放出されるCO2量の約3割に相当する。」という意味。自然由来CO2や人間活動由来CO2を吸収放出しており、人間活動CO2のみを吸収しているわけではない。懐疑論のように「その年に人間活動によって放出されたCO2は、その年のうちに30%が吸収され、次の年には残りの70%のうちの30%がさらに吸収されるという過程が無限に繰り返される」という意味ではない。例えば、人間活動由来のCO2量をQ、森林や海洋による吸収量のQに対する割合をrとし、排出吸収量は時間変化しないと仮定、大気中に残存するCO2量を計算した計算法は、Q×(1-r)+ Q×(1-r)+ Q×(1-r)+...ということになり。この数列の和は収束せず、人間活動によるCO2放出が続く限り大気中のCO2量は増えていく[1]。

人為的放熱

Remove ads

炭素循環に関する議論

要約

視点

ミッシング・シンク

- (主張)火山活動、落ち葉の腐敗、生物の呼吸や、海水からの二酸化炭素の排出量の方が、排気ガスや工場などの人為的な排出量を上回っている[78]。

- (反論)二酸化炭素は自然界で排出されているが、その一方で、ほぼ同量が吸収されてバランスを保っていた。それに加えて人為的に二酸化炭素などの温室効果ガスを増やしてきたことが、地球温暖化の原因と考えられる(IPCC第4次評価報告書#第一作業部会報告書:自然科学的根拠)。海洋は二酸化炭素の放出源ではなく、正味で吸収源である[79]。

海洋による吸収・排出

濃度変化は温度変化の結果とする説

温室効果ガスの増加により気温上昇が生じているのではなく、気温上昇の結果二酸化炭素が増えているとの主張がある。

- (主張)短期的な変動では、温度変化よりも二酸化炭素の濃度変化の方が半年から1年遅れている[81][82][要検証]。

- (主張)20世紀全体の変動も、急激な温度変化が二酸化炭素の変化に先行して起こっている[43]。

- (主張)数万年規模では、氷床コアより過去3回の氷期を調べた研究で、気温上昇が二酸化炭素の上昇よりも600(±400)年先に生じている[83]。

これらの主張については、下記のように反論されている。

予測内容への批判

地球温暖化の原因や影響の予測には不確実性が伴い、科学的理解が不足する項目や専門家間での意見の不一致が残る項目がある(IPCC第4次評価報告書#使われている表記参照)。人為説は主に気候モデルの結果から導かれているが、以下のようにモデルの不完全さを批判する意見も見られる[85][86]。

予測精度に関するもの

モデルと現実の整合性や妥当性を問う批判[87]

- (主張)分解能が粗すぎて小規模の気象現象を表現できない。理解度が低い現象の影響は、過小・過大評価されたり、除外されたりしている[88]。

Remove ads

温暖化の影響に関する議論

要約

視点

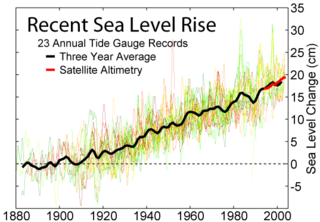

氷河融解と海面上昇

南極やグリーンランドなどに大量にある氷河、氷床は降雪と融解が均衡していれば一定量を保つが、この均衡が崩れると海水準変動に繋がる。地球の平均気温が上昇すると融解(減少)が速まり、海面上昇の要因となる一方で、降水量(降雪量も含む)が増加し海面低下の要因となるとされる。

- (主張)IPCCのAR4時点の全球気候モデルによる予測の一部には、南極大陸の内陸部で降雪が増えることで氷床が増加して、海面が下がると論じられている[90]。(遠藤ら(2006)) の論文に対し、用語の定義を間違って解釈し、間違ったまま理論展開しているため誤った結論が導かれているとの指摘がある[91]。

- (反論)南極大陸では内陸部で氷床が増加している部分もあるものの[92]、大陸全体では氷量が減少している[93]。さらに近年は氷床の融解の加速により、AR4の見積もり以上に海面上昇が速まる可能性が指摘されている[94]。(南極氷床、南極の気候参照)。AR4時点の全球気候モデルでは取り入れられていないが、西南極やグリーンランドの氷河の流出速度の加速が海面上昇量を顕著に促進するとされている[95]、近年の各国の衛星の観測結果からも南極氷床は明らかに減少傾向を示していると報告されている[96]。AR4の海面上昇量の予測には、当時の知見不足を理由として、氷床等の流下速度の変化が織り込まれていない[97]。また南極氷床の融解はAR4記載の数値よりも急速に発生する可能性があり、AR4の記述が楽観的すぎると指摘されてきた[98]。実際にAR4以後は予測より速い融解を示唆する観測結果の報告が相次いでおり[99][100]、海面上昇量がAR4に書かれた値の倍以上になる危険性が指摘されている[101](海面上昇#南極氷床の融解参照)。

- (主張)2005年頃までの一部の観測データでわずかに気温の低下傾向が見られるので、南極やグリーンランドの氷は寒冷化して増加するはずである[102][103][104][105][106]。

- (主張)AR4のヒマラヤの氷河の消滅時期に関する記述に誤りが見つかった(AR4参照)。

- (主張)海面上昇の象徴として取り上げられるモルディブやツバルでは、長期的に海水面が変動していない、あるいは低下している[113][114]。

→詳細は「w:Climate change in Tuvalu」を参照

Remove ads

IPCCに対する批判

要約

視点

コンセンサス主義に対する批判

AR4では、数千人の専門家の見解を勘案して、その時点で最も確からしいと思われる結論を記している。このため参加した専門家間でも見解の相違やばらつきがあり、報告書でも断りがある。このような合意(コンセンサス)形成方法に反発する意見がみられる[87]。また、異論のある人物を集めて合意が形成されていないと主張する例が見られる。

気候研究ユニット・メール流出事件(クライメートゲート)

クラッキングにより暴露された気候研究者らのメールをもとに、懐疑論者らが地球温暖化が陰謀であると攻撃した事件。英国議会、大学などによる複数の調査で、具体的な不正や誤りの証拠はなかった[125][126][127]。

→詳細は「気候研究ユニット・メール流出事件」および「ホッケースティック論争」を参照

(主張)マイケル・マンらによる古気候復元(ホッケースティック曲線)が正しくないと疑念が持たれている。2009年11月に「クライメートゲート事件」と呼ばれるハッキング事件が発生、その中にのイーストアングリア大学気候研究所のジョーンズ所長が、マイケル・マンが「ネイチャー」に載せたホッケースティック曲線の論文の改ざんを行った事をにおわせる様な記述があったなど、データの無断盗用・改竄が行われたとの疑念がもたれた[128]。2007年のIPCC第4次評価報告書(AR4)ではホッケースティック曲線は使われず、別の過去の温度の推計研究の結果が複数提示された。また、中世の北半球は現代と同じくらい熱かったことは、今ではIPCCははっきり認めている。2013年のIPCC第5次評価報告書(AR5)に発表された過去の温度グラフによると中世気候異常(950年から1250年)は現在と変わらない気温まで上昇していたことが分かった。IPCCにより北半球において中世の温暖期(中世気候異常)が存在したことが明記された。このように最新のデータが使われ、ホッケースティック曲線とは違った結果が示されるなど、現在ではホッケースティック曲線は使われなくなっている[129]。

- (反論)「無断盗用・改竄」については、後ほど別の情報源からの引用へ差し替えられている。AR4でもいくつかの古気候復元とあわせて使われており、それらはマンらが示した誤差範囲内である。2021年のIPCC第6次評価報告書(AR6)にはホッケースティック曲線が改良されたうえで再掲されている[130]。

Remove ads

政治的圧力・陰謀説

要約

視点

地球温暖化に限らず、自然科学においては客観的な研究がなされることが理論が成立するための前提であるが、地球温暖化に関しては、政治的な圧力がかけられたり、いわゆる陰謀だとする主張(陰謀論)がある。しばしば気候科学・政策・社会運動への人身攻撃が伴う[131]。たとえば下記のようなものである。

- 温暖化は欧米などの優位性を保ったり、利益を拡大するために利用され、誇張されている[132]。

- 地球温暖化説が唱えられるようになった1980年代は、ちょうど軍事産業が低迷した時期と重なっている。軍事ビジネスに変わるものとして環境ビジネスがターゲットとなり、地球温暖化がその理屈作りに利用されたのではないか[133]。

- 「(人為的に/二酸化炭素によって)温暖化することを前提にした気候モデルで計算をしているので、結果もその通りになるのは当たり前である」と主張する者もいる[134]。

- 気候学者はIPCCのメンバーの三分の一にしか過ぎず、政治的に任命された非気候学者、非科学者がはるかに数で勝っており、さらにIPCCの報告書は極端な気候変動を主張するものを偏重して採用している[135]。

- →実際のところ、IPCCは実際に起こった気候変動を過小評価している[136]。

- フレッド・シンガー(Fred Singer)、ロジャー・レヴェルらは地球温暖化に対処するために直ちに行動は起こす必要はないとする論文を発表したが、その論文の再掲の話が上った際、レヴェルが論文に発表した内容との矛盾が指摘される『地球の掟』を記したアル・ゴア議員は、知り合いの科学者に頼みレヴェルの名前を論文から削除するよう求めたが、シンガーがそれを断ると、シンガーがレヴェルに強制し名前を載せたとのネガティブ・キャンペーンが張られた。ゴアがシンガーの信用を貶めようと圧力をかけたりメディアを利用したことは、テッド・コッペルのナイトラインという番組において後に明らかにされた[135]。

- IPCCのパチャウリ議長が温室効果ガスの排出量取引などで儲けている銀行の顧問を務め、その報酬として数十万ドルがパチャウリが理事長を務めるエネルギー資源研究所(TERI)に振り込まれていると英紙テレグラフのC.Booker記者がコラムに書き、“パチャウリゲート”と呼んだ[138]。

- →OnEarth誌編集責任者のG.Blackは、その資金はTERIを通じてインドの貧困家庭の支援プロジェクト[139]などに「まっすぐ」振り向けられており、個人への報酬と見なすべきではない、と指摘している[140]。

- →ガリレイは科学的証拠に基づいて地動説を唱えたが、懐疑論者は気候変動の膨大な科学的証拠を無視しているため、不適切な比喩である[141]。

サイエンティフィック・アメリカンの編集長であったジョン・レニーは、地球温暖化に関する研究で陰謀を企てるには、150年以上にわたって数十もの学術団体と数千もの論文を操作しなければならないことを指摘している[142]。また、地球温暖化の陰謀が事実であったとすれば何年持続するか、ポアソン分布を利用して計算した論文では、早ければ3年、遅くとも26年程度で陰謀は暴露されるという結果が出ている[143]。

なお、支持派・懐疑派双方に見られる陰謀論は本質的な議論を遠ざけてしまうと懸念する意見もある[144]。

陰謀を伴う懐疑論により、気候科学者は誹謗中傷、犯罪予告などの嫌がらせを受けることもある[145]。

原発産業に関する陰謀説

二酸化炭素による地球温暖化説が広まった背景には、原発産業による意向が政府などを通して強く働いていたのではないか、いわゆる陰謀があるのではないか、との見方がある。原発産業による陰謀、とする説が生じてしまう背景には、次のような要因があげられる。

- チャールズ・デービッド・キーリングによる二酸化炭素の観測は軍事予算や原子力予算の転用による支援によって行われており、さらに原発業界は各国政府に働きかけることによって、CO2温暖化説の科学者に研究費を出させた[82]。

- AR4の第2作業部会の統括執筆責任者をつとめたスティーブン・H・シュナイダーは過去に地球寒冷化説を唱えており、地球温暖化説に変説する以前に原発の推進を唱えていた[146]。

- IPCC第1次評価報告書には、原子力エネルギーの利用を図った場合のシナリオが温暖化の抑制効果が高いとされ[147]、IPCC第2次評価報告書には地球温暖化の対策オプションとして「原子力エネルギーへの転換」という項目がある[148]。それらの結果を踏まえ、電力中央研究所は、「日本の温暖化対策の大きな柱は原子力発電の拡大であり、2010年で原子力約6600~7000万キロワットの目標」を掲げることとなった[149]。

- 「火力発電所に比べ二酸化炭素の排出量が少ないとの宣伝を行ってきた原発の建設推進派による陰謀である」との主張がある[150]。

石油業界による妨害

→詳細は「化石燃料ロビー」を参照

一方で、支持派からは懐疑論への石油メジャーなどの関与が指摘されている[1][137][151][152]。

- 「オレゴン請願書(Oregon Petition)」と呼ばれる文書と共に論拠として論文が配布されたが、これは著名な学会(米国科学アカデミー)の論文に見かけが酷似しているものの実際に掲載された論文ではなく、学会側が正式に抗議する事態となった。また、嘆願書に賛同したとされる人物のリストにも疑惑が指摘されている[1][137]。またこれに似た文書として、「ライプツィヒ宣言(en:Leipzig Declaration)と呼ばれるものもある[1][137]。

- 「地球温暖化科学に関して公衆を混乱させようとする」団体に約18億円を提供した[137]。またIPCCから特定の科学者を解任させるようにブッシュ政権に要求し、実現させた[137]。

地球温暖化の危険性は1960-70年代から知られていたにもかかわらず、数十年にわたり対策が妨害された歴史がある[153][154][155]。

Remove ads

懐疑論への反論および学者や団体による見解

要約

視点

地球温暖化は温室効果ガスの増加と人間活動の拡大によるものであるとして懐疑論は反論されている[157]。

地球温暖化に関する科学的知見を最も包括的に評価した報告書がIPCC第4次評価報告書(以下AR4と略す)である[38][158][159]。この評価結果などにより、地球温暖化の原因は人為的なものが大部分であるとの国際的かつ科学的な合意が得られ、世界の動きはこれを主軸としつつある。AR4にはいくつかの誤記がみつかったが、主要な結論は変わっていない[160]。 懐疑論についての組織化されたキャンペーンは、保守的な経済政策に関連しており、二酸化炭素の規制に反対する産業に支えられている[161]。米国の気候変動に懐疑的な論文の90%以上は、右翼のシンクタンクに由来している[162]。1970年代後半から石油会社は地球温暖化に関する標準的な見解に沿って広く研究を発表してきたにもかかわらず、気候変動拒否キャンペーンを組織し、数十年にわたって懐疑論についての公共の情報を広めた。これを、タバコ産業による喫煙の危険性の組織的な否認と比較される戦略であるとする者もいる[163][164][165]。 また2007年7月に米国石油地質協会 (AAPG)がその意見[166]を変えて以来、近年の温暖化に対する人為的影響を否定する国際的な学術組織は無いとされる[167]。

2007年7月に米国石油地質協会(AAPG)が気候の基本的制御において人為的な二酸化炭素排出についての研究拡大が重要だと表明[166]した。これ以来地球温暖化に対する人為的影響を否定する地質学関係の学術組織は無いとされる[167]。

日本語での反論もなされており、国立環境研究所の「Q&Aココが知りたい温暖化」がある。

海洋研究開発機構の近藤洋輝は、NatureやScienceなどの著名学術誌に採用されていない異論が、メディアに安易に取り上げられることに懸念を表明している[168](何ページ?)。

トンデモ本を批判的に楽しむと学会の会長でSF作家の山本弘は著書[137](何ページ?)において、武田邦彦や槌田敦らによる懐疑論に関して、誤った解釈や信頼性の低い論拠などの問題点を指摘した上で「素人の印象を信じるな。専門家の言うことに耳を傾けろ。」と述べている。

数学者イアン・スチュワートは『数学の魔法の宝箱』で「地球温暖化詐欺」における気温と二酸化炭素のグラフに関する誤解を取り上げ、幼稚な推論が原因であるとして数学的に解説(何ページ?)している。

2015年、フランスの気候学者エマニュエル・ヴィンセントは地球温暖化に関する報道や言説をファクトチェックするサイト・Climate Feedbackを立ち上げた[169]。

自然科学者のマーク・マスリンは、地球温暖化に対する懐疑論を大まかに5種類(気候科学自体の否定、経済的観点からの否定、人道的観点からの否定、政治的観点からの否定、気候危機の否定)に分類できると主張した[170]。

2024年、地球温暖化に対する懐疑論に1回以上繰り返し触れると、地球温暖化の支持派と懐疑派両方に対して懐疑論が真実味を帯びるようになる(真実性の錯覚が生じる)という研究が発表された[171]。この研究の著者Jiangらは、偽りのバランスに陥らないための対策として、気候変動に関する科学的コンセンサスに立ち返ることを推奨している[172]。

Remove ads

各国における状況

要約

視点

アメリカ

懐疑論を発信するための大規模なネットワークがあり[173]、他の国よりも懐疑派が活発である[131]。

懐疑派のサイトとして "The Week That Was" (TWTW)[174]、支持派のサイトとして"RealClimate" [175]などが挙げられる[176]。両者とも各国の論文を集めているが、前者の論文は減っているとされる[176]。世論は2008年5月の調査では平均約7割が地球温暖化が実際に起こっていると回答したが、支持政党によって大きな違いが見られた[177]。オバマ前政権は環境・エネルギー分野への投資を戦略の柱の一つに据え、環境保護に積極的な人材の登用を決めていたが[178]、消極的なトランプ政権では石炭などの化石燃料を推進し、環境保護とはかけ離れている対策を執っていた[179]。 こうした方向性は、2025年に返り咲いた第2次トランプ政権でも引き継がれた[180]。

オバマ政権下で2009年から2011年までエネルギー省科学担当次官を務め、現在はニューヨーク大学教授であるスティーブン・E・クーニンは、2021年に発表した著書の中で[181][182]、「私がこの本を書いたのは、気候科学やエネルギーに関する重要な情報が歪められているからだ。純然たるデータや科学文献の記述が、政府による評価報告書、マスコミを経由して、一般市民や意思決定者へ伝えられる過程でねじ曲げられてしまう。」と述べている[183]。 また「本当の問題は、地球が近年温暖化しているかどうかではなく、この温暖化がどの程度人間によって引き起こされているかということだ。」[184]とも述べている通り、クーニンの主張は、地球温暖化の人類起源否定ではなく、「要するに科学は、気候が今後の何十年かでどう変化するかを予測して社会の役に立つレベルには達していない。ましてや私たちの行動が気候にどう影響するかはわからない」[185]というものである。

ヨーロッパ

懐疑論は10年以上前から見られ[176]、今でも『地球温暖化詐欺』[187]のような映画が作成されたりしている(その他の懐疑論については上記を参照)。 このような懐疑論に対し2008年5月、欧州議会は「科学に不確実性はつきものであるが、気候変動の原因や影響に関する科学的な研究結果を、科学に基づかずに不確実もしくは疑わしいものに見せかけようとする試みを非難する」と表明している[188]。世論は対策を支持しており、長期目標として気温上昇量を2℃で安定化することを掲げている[189]。2008年12月には2020年までに温室効果ガスを1990年比で20%削減することを可決するなど、対策を進めている[190]。

一方で、ヨーロッパにおける右派ポピュリズムは温暖化対策に対して否定的な傾向がある[191]。また、ロシアの国営メディアも懐疑論を発信している[192]。

オーストラリア

オーストラリア最大のメディア会社であるニューズ・コープは長年にわたり懐疑論の発信をしてきたと科学者やジャーナリストから批判されている[193][194]。

同国における懐疑論への対策として、ジョン・クックはSkeptical Scienceを立ち上げた。一方で、地球温暖化の報道においては、正式な専門家・研究者だけが記事を書くThe Conversationや、化石燃料の広告を禁止しているガーディアン・オーストラリアなどが高く評価されている[193]。その他、ABCニュースやフランス通信社のファクトチェック部門は地球温暖化に関するファクトチェックを行なっている[193]。

日本

2007年頃から懐疑論が目立ち始め、関連書籍はセンセーショナルな内容で売れ行きをのばした[176][187]。そのような議論では海外の当該分野学術誌に発表していない「専門家」を名乗る人物などにより、温暖化の否定、CO2原因説や人為説の否定[176]、リサイクルなど対策の有効性の否定が主張されている(この項目で上述した内容、および武田邦彦を参照)。2022年時点ではキヤノンのシンクタンクであるキヤノングローバル戦略研究所とNPO法人の国際環境経済研究所が積極的に懐疑論を発信している[195]。NHKニュースの調査によると、日本語圏のXでは、地球温暖化とその対策を否定するポストが2020年代に増加している[196]。

一方、そうした懐疑論に関してはその信憑性に関して様々な問題点が指摘され[137]、また反論もなされている(#懐疑論への反論および学者や団体による見解参照)。このような「遅れてやってきた」[176]懐疑論が目立つ状況について、そのような主張はまともな議論とはみなされず、国際的にも通用しない、との危機感が表明され[197]、行政・公的機関・専門家らによる懐疑論への反論サイトが相次いで設置されている(#外部リンク参照)。また専門家チームによる「懐疑派バスターズ」などの取り組みも行われている[198]。

日本で特に根強い懐疑論として「温暖化対策は我慢を強いるもので、生活の質を悪化させる」というものがある[199][200]。気候学者と世界中の国の人々は、地球温暖化対策は生活を改善させると考えており、一般層に温暖化対策の肯定的な側面を伝える必要性が指摘されている[199]。

Remove ads

姿勢を転換した研究者、研究機関

- カリフォルニア大学バークレー校の物理学者Richard Mullerは、気候学者の気温解析手法に批判的で、懐疑論者に理解を示していたが、懐疑派団体からの資金提供を受けて気温再解析した結果、CRUと合致する結果を得て[201]、気温上昇が確かだとしてそれを正式に撤回した。(詳細はen:Richard A. Muller参照)

- 石油業界関係の学会が最後まで人為説に批判的だったが、近年は温暖化への人為的影響を否定する国際的かつ公的な学術組織は無い(#懐疑論への反論および学者や団体による見解)。

脚注

関連項目

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads