トップQs

タイムライン

チャット

視点

大倉高等商業学校

ウィキペディアから

Remove ads

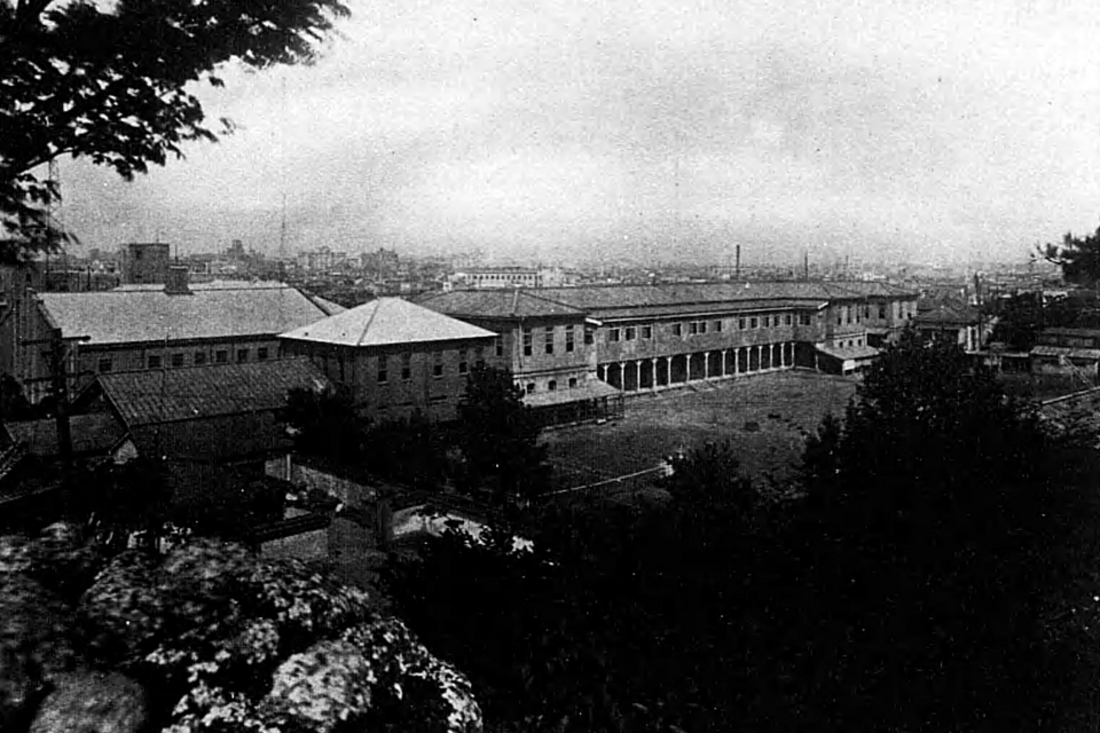

大倉高等商業学校(おおくらこうとうしょうぎょうがっこう)は、1919年(大正8年)に設立された私立の旧制専門学校。通称は大倉高商。

なお、この項目では前身の大倉商業学校および改称後の大倉経済専門学校についても記述する。

概要

沿革

要約

視点

設立の経緯

1898年(明治31年)1月4日、大倉喜八郎は石黒忠悳を赤坂の自邸に招き、自らの還暦と銀婚祝いの事業として商業学校を設立したいので協力して欲しいと諮った。1月20日には創立委員として石黒忠悳、渋沢栄一、渡辺洪基なども加わり、3月には財団法人設立を決定(10月認可)。そして、5月24日に還暦銀婚園遊祝賀会(大倉邸)で石黒忠悳によって「大倉氏商業学校創立の主意」が発表された。

大倉氏商業学校創立の主意[3]我輩の友人大倉喜八郎君、還暦及び結婚満二十五年の寿節に際し、資金中より五十万円を割き、商業学校を創設せんとする挙あり。大倉君十八歳にして郷里を出で赤手経営、商業に従事すること四十四年、今や日本商業界に有数の位置を占め、還暦の寿を迎へ、夫人徳子と共に銀婚の賀を祝せらる。大倉君の如きは多福の人と云ふべし。

大倉君以為らく、弱年以来幾多の辛苦を嘗め、危険を冒し、今日の幸福を得たるものは、実に、 聖世昌平の恩沢なりと。即ち、其資産の一部を割きて商業学校を創設せるは 聖世の恩沢に報ずる所以なるべし。

大倉君以為らく、欧米文明諸国と文字、言語、宗教、人種を異にする邦国にして、彼と対等の条約を結び競争の商売を営まんとするは、独り我日本あるのみ。されど日本国民は、今日の地位を以て満足すべからず。日本国民の愈々益々奮励すべきは、実に今後に在り。今日は、僅に競争場裡に名を列するを許されたるのみ。漸くにして競争場裡に名を顕し、最も激しく、甚だ長き競争を試みんとするに当りては、堅実なる品性を有し、日新の知能を有し、素養確かに、教化敦き人物を有せずんば、対等条約、内地雑居と云ふが如きは、適ま以て、国富、国力を耗するの不幸を来さんのみと。即ち、商業学校の創設は、当世の要務に応ずる所以なるべし。語に曰く、冨は屋を潤し、徳は身を潤すと。大倉君亦此語を銘するもの歟。大倉君既に、五十万円の支出を決し、学校設立の事を我輩三名に嘱托せられたり。我輩固より其器にあらずと雖も、既に前例なきの美挙に感ず。豈に、区々の労を惜まんや。而して設立の方法、学校の組織及び其他の要件は、更に識者を請し、委員を編し、適当の施設を定めんと欲す。

茲に、大倉君還暦の寿宴及び銀婚の賀会に際して、此の美挙を世上に紹介すと云璽

明治三十一年五月二十四日

渋沢栄一

石黒忠悳

渡辺洪基

大倉商業学校は1900年7月6日に設立認可され、9月1日に開校した。最初の入学者は予科47名、本科76名であった[4]。翌年には夜学専修科も開設され、1904年には最初の本科卒業式を行い、まずは順調なスタートを切った。

安定した経営

1909年度における大倉商業の授業料は月額で予科1円50銭、本科2円、夜学専修科1円で[5]、同時期における他の東京市内の府立、私立の中学校および商業学校と比較してもかなり割安となっていた。しかも年間の支出経費はつねに群を抜いた最高額で、貸費生制度も充実していた。それを可能にしたのは大倉喜八郎の出資による50万円の基本金のおかげであった。

著名人の来訪

大倉商業の入学式や卒業式には必ずといっていいほど著名人が招待され、演説も行われた。学校創設に関わった大倉喜八郎や石黒忠悳、渋沢栄一、穂積陳重、末松謙澄の他にも徳富蘇峰、美濃部達吉、尾崎行雄、安田善次郎、阪谷芳郎などの演説記録が残っており[7]、とりわけ1901年6月27日、現職総理大臣桂太郎の来校は「空前絶後」のこととされた[8]。

高商への昇格

この節の加筆が望まれています。 |

関東大震災

1923年9月1日の関東大震災で開校時からの石造校舎は倒壊こそ免れたものの、地震後の火災によって図書館書庫を除くすべての建物が灰燼に帰してしまった。しかしその後の復興は早く、10月初めには大倉土木(現・大成建設)によって仮設校舎の建設に着手し、11月末には高商が、翌年4月には夜学科が赤坂の地で授業を再開した。

仮設校舎は10年程度の使用を想定していたが、仮設にしては立派すぎたためか、結局は1945年の空襲で焼失するまで使われ続けることになる。昭和10年代に校舎改築問題が浮上したとき、「永久的な建築か、簡単なバラックであったなら」と、「大倉高商新聞」(1937年1月号)は恨み節を述べている[9]。

東京商大との関係

この節の加筆が望まれています。 |

校名変更と国分寺移転

太平洋戦争の戦局が日に日に悪化する中で、1944年4月、大倉高等商業学校は大倉経済専門学校と改称した。この時期には東京商科大学が東京産業大学、神戸商業大学が神戸経済大学と改称したように、「商科」「商業」の名を冠する学校の多くが校名変更を強いられた。商業は戦時下では許されぬ私利私欲を追求するもの[10]として軍部の怒りに触れたからであった。

1945年5月25日の空襲で赤坂葵町の校舎の大半を焼失。教職員と学生は8月15日の終戦を動員先の工場で迎えた。翌年1月、赤坂葵町の校地と引き換えに、大倉系の銃器製造会社であった中央工業所有の土地・建物の取得を決定し、北多摩郡国分寺町に移転した。

東京経済大学設立

1945年11月にGHQの財閥解体政策によって大倉家の資産が凍結され、大倉経専は自力再建を強いられることになった。国分寺移転後の大倉経専の首脳陣から大倉家ゆかりの人物が次々と姿を消す中で大学昇格運動が始まる。その際に葵友会から「某キリスト教団」の支援によってミッション・スクール化しようとの提案があって、教授会と激しく対立するという一幕もあった[11]。

新制東京経済大学が誕生したのは1949年4月。全学生が夏期休暇中にアルバイトや募金活動を行い、1人につき3000円を大学昇格資金として寄付することを決議するなど、全学挙げての努力によって昇格を実現したのである。そして、旧制大倉経済専門学校は1951年3月に最後の卒業生を送り出して廃校となった。

Remove ads

年表

- 1898年

- 1900年9月 - 大倉商業学校開校(赤坂区葵町)

- 1901年1月 - 夜学専修科を開設(3月授業開始)

- 1904年3月 - 校友会発足

- 1905年4月 - タイプライティングの授業開始

- 1906年2月 - 夜学高等科(英語)増設

- 1907年4月 - 大阪大倉商業学校および善隣商業学校開校

- 1909年 - 10年頃 - 大倉商業学校校歌「商業花と咲きてこそ」が作成される[12]

- 1915年

- 8月 - 夜学高等科を夜学選科と改称、簿記科商業科英語科開設

- 9月 - 図書館完成

- 1918年2月 - 夜学選科募集停止

- 1919年11月 - 大倉商業学校を専門学校組織に変更認可、大倉高等商業学校と改称

- 1920年4月 - 大倉高等商業学校の授業開始

- 1923年

- 3月 - 大倉商業学校本科廃止

- 4月 - 夜学普通科開校

- 5月 - 卒業生に対して実業教員無試験検定および中等学校英語教員資格認可

- 9月 - 関東大震災により校舎焼失

- 1924年4月 - 大倉土木により校舎再建

- 1925年1月 - 葵友会発足

- 1926年

- 1928年

- 1930年10月 - 東京商大連絡問題に端を発する紛擾事件発生

- 1933年3月 - 夜学中等科を大倉高等商業学校中等科と改称

- 1934年1月 - 卒業生に対して東京商大への入学資格認定

- 1940年

- 3月 - 西多摩郡調布村に運動場開設

- 12月 - 校友会解散、報国団結成

- 1942年 - 大学昇格運動起こる

- 1943年3月 - 大倉高等商業学校中等科を東京大倉商業学校と改称

- 1944年4月 - 大倉高等商業学校を大倉経済専門学校と改称

- 1945年4月 - 空襲により校舎焼失

- 1946年3月 - 赤坂葵町から北多摩郡国分寺町へ移転、東京大倉商業学校廃止

- 1949年2月 - 東京経済大学設置認可

- 1951年3月 - 大倉経済専門学校廃止

歴代督長・校長

大倉商業学校

大倉高等商業学校・大倉経済専門学校

校地の変遷と継承

創立時の所在地は、大倉喜八郎邸(現在はホテルオークラ、大倉集古館が建つ)の隣接地の東京市赤坂区葵町(現・港区虎ノ門)であった[14]。しかし空襲による校舎焼失により、1946年1月20日に現在の東京経済大学のキャンパスがある国分寺町へ移転した。なおこの国分寺の土地は大倉財閥系列企業であった中央工業(新中央工業の前身)所有の土地であり、赤坂の校地との引き換えによって取得したものである[15]。赤坂葵町の旧校地には現在、虎ノ門ツインビルディング(旧新日鉱ビルディング)が建設されており、ビル敷地内の緑地には創学の碑がある[16]。

著名な出身者

この節の加筆が望まれています。 |

関連書籍

関連項目

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads