トップQs

タイムライン

チャット

視点

天佐志比古命神社

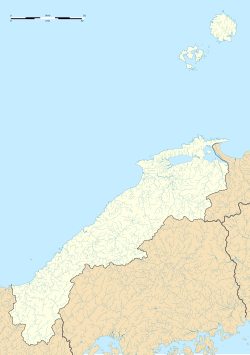

島根県隠岐郡知夫村にある神社 ウィキペディアから

Remove ads

天佐志比古命神社(あまさしひこのみことじんじゃ)は、島根県隠岐郡知夫村にある神社。

概要

天佐志比古命神社は、延喜式にも記載があり、知夫七座のうちの一座とされる[1]。

村内では

- 天佐志比古命神社と郡地区、知夫小中学校

- 天佐志比古命神社と郡地区

祭神

歴史

創建から中世

創建は848年以前と考えられており[5]、続日本後記や隠岐島誌などにその伝承が語られている。以下はその主なものである[6][5]。

- 「人皇三十二代用明天皇之時鎮座於新府利南海中之島嶼五十九年」とあり、天佐志比古命は知夫村の無人島である神島(かんじま)に降り立ち59年間座したとされる[1][6]。

- 「人皇三十七年孝徳天皇白雉四年発五八月五日午刻移遷於新府利東浜詰」とあり、654年に仁夫里地区の東浜に遷移したとされる[1][6]。その後1000年余り、仁夫里地区に鎮座した[1]。

記録に登場する初見は『続日本後紀』で、承和15年(848年)2月に従五位下を授かる[7]。『延喜式神名帳』には小社「天佐志比古神社」[7]、『隠岐国神名帳』には「従一位天佐自彦大明神」と記載されている[8][注釈 1]。1332年に隠岐に島流しとなった後醍醐天皇が知夫村を訪れた際に、天佐志比古命神社に参拝した[1]。

近世

元禄16年(1703年)の『島前村々神名記』に「天佐志彦命神社 大已貴命別号 知夫村一宮大明神」とあるなど、近世には「一宮」と呼ばれるようになっていたが、これは「知夫村の一宮」を意味する[7][注釈 2]。

万治2年(1659年)、仁夫里(新府利)地区から現社地の郡地区に移された[7][注釈 3]。

明和年間にクジラの漂着を機に、子どもによる手踊りの奉納が始まる[6]。手踊りは、文政頃から歌舞伎に近いものに変化しており[10][要文献特定詳細情報][注釈 4]、現在(1998年時点)の村芝居に近いものとなっている[11]。

近現代

境内

- 後醍醐天皇御腰掛の石

- 元弘2年(1332年)に隠岐に配流となった後醍醐天皇が、天佐志比古命神社にご参拝された際に、腰を掛けてお休みになられたといわれている石[12]。

- 天佐志比古命神社芝居小屋

- 廻り舞台を有する農村歌舞伎舞台であり、建物の正面に石垣状の観覧席が設置されている村指定文化財[13]。皆一踊りや融年開催される地区祭りが開催されている[1]。

- 東照大権現

- 由来は未詳[14]。

- 力士碑

- 「明治15年 龍浪弥七 若群 万力米吉 中連」と、2名の力士名が刻んである[15]。両者郡地区出身の力士であり、大いに活躍したことからそれを表彰したものである[15]。

- 恵比寿さん

- 恵比寿像と「嘉永2年 松養寺快善」と書かれている[16]。

- 精神作興碑

- 「日本軍人の腕前を知らずや 島根県知事 福邑正樹」と刻まれている[17]。昭和7年に戦死した大江地区出身の杉山安一が、敵兵に槍で刺され負傷した[17]。負傷してもなお、碑文の言葉を大声で吐きながら奮闘したことから、杉山の根性を称え建立されたとされる[17]。

- 鳥居

- 本殿

- 芝居小屋

- 後醍醐天皇御腰掛けの石

- 東照大権現

- 精神作興碑

- 恵比寿さん

- 力士碑

- 子連れ獅子

- 拝殿内部の扁額

Remove ads

行事

- 皆一踊り

- 旧暦8月15日に奉納される豊作を祈る踊り[18]。「ハアー 皆一様に お並びなされ 踊り手振りを お目にかけよう サーサササー」の歌声とともに皆一踊りが催される[18]。村指定無形文化財に指定されている[5]。

- 一宮神社例大祭

- 2年に一度(西暦 偶数年)、7月下旬に開催[1]。芝居などの奉納演芸が行われる[1]。三番叟や白波五人男は中学生が上演している[1]。芝居は、江戸時代の明和年間に漂クジラが漂着し、その後村内に疫病が流行ったことをうけ、子どもたちの手踊りを奉納したのが始まりである[6]。

- 十社参り

- 知夫には手術成功祈願や人が亡くなった後の忌明の際に村内の10社を周る十社参りという風習がある[19]。天佐志比古命神社も10社のうちの一つである[20][21]。

- 皆一踊り

- 1937年の遷宮祭

文化財

村指定文化財

交通アクセス

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads