トップQs

タイムライン

チャット

視点

知夫村

島根県隠岐郡の村 ウィキペディアから

Remove ads

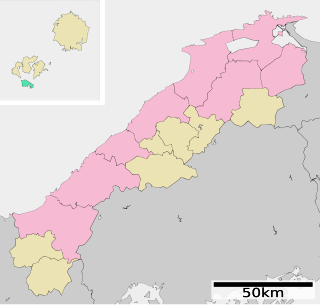

知夫村(ちぶむら)は、島根県隠岐郡の村。県内唯一の村である[1]。隠岐諸島の最南端に位置し、有人島の知夫里島と周辺の神島・浅島・島津島・大波加島などの無人島により構成される。

Remove ads

概要

知夫村のある知夫里島の名前の由来は、航海の神や旅の神とされる道祖神の道触神(ちぶりのかみ)である。「地方(本土)より隠岐に渡航する門戸に当たり、(省略)必ずや寄港せし所なり。故に、此の島に、道路の神即ち道触神を奉祀して、海路の安全を(省略)知夫島の姓起こりなるべし。」[2]。

大山隠岐国立公園の1地域である。赤ハゲ山や知夫赤壁をはじめとする、隠岐ユネスコ世界ジオパークにも登録されている自然があり、天佐志比古命神社の例大祭や民謡のしげさ節やどっさり節などの伝統行事を有する。古くから海上交通の要所であり、北前船の風待港として栄えた。

地理

要約

視点

位置

隠岐諸島の中では最も南に位置しており、本州本土に最も近い。北部の来居(くりい)港から島前の別府港、菱浦港を結ぶ隠岐観光の島前内航船や島後の西郷港、松江市の七類港及び鳥取県の境港とを結ぶ隠岐汽船の定期船航路がある。

地形

知夫里島は火山島であり、第三紀から第四紀に形成された玄武岩質溶岩で形成されている。西海岸には約1kmに渡り、高さ50~200mもの巨大な赤い岩の壁「知夫赤壁」がある。

地域

知夫村は7地区から構成されている。

郡(こおり)地区

郡地区は、隣接する大江地区とともに古くから良い港があり、日当たりも良い農耕的条件と相まって、大いに発達し島の中枢的位置を占めており、1959年の世帯数は107戸、人口は411人であったが、1993年には世帯数92戸、人口は205人に減少している[3]。 現在は、知夫小中学校、知夫村役場、漁業協同組合JFしまね浦郷支所出張所、知夫村開発総合センター、隠岐島消防署知夫出張所、知夫商工会事務所、郡集会所などがある[4][5][6][7][8]。 文化財としては、天佐志比古命神社(一宮神社)、お腰掛けの石、荘楽寺、松尾山 松養寺、小倉宮教尊王墓、文覚上人の墓、五輪塚群、妙経寺などがある[9]。

多沢(たたく)地区

知夫里島南部に位置し、島内有数の漁港として発展した[10]。1959年の世帯数は82戸、人口は312人であったが、1993年には世帯数63戸、人口は142人に減少している[3]。飲食店、民泊施設、高齢者生活福祉センターである「招福苑」がある[11][12][13]。また、多沢神社や大般若経収蔵庫等の寺社がある。大般若経収蔵庫には、大般若波羅蜜多経600巻が保管されており、年に一度、虫干しを兼ねた転読行事が行われている[14][15]。

薄毛(うすげ)地区

薄毛は島津島を波よけとしており、常に波が静かなことに加えて、笠島、松島、錨島、渡神島などの小島や、南外海目近に浅島、神島、御鳥かげの景観を含め、隠岐唯一の瀬戸内海式のの名勝地帯に選出されていた[16]。1959年の世帯数は44戸、人口は182人であったが、1993年には世帯数36戸、人口は86人に減少している[3]。現在は、島津島にかかるお松橋、薄毛集会所、知夫里島灯台などがある[17][18]。文化財としては、宇菅神社、恵比寿神社、前横よきの碑、六地蔵、薬師堂、お松の碑、西条八十の歌碑などがある[19]。

大江(おおえ)地区

大江地区は、隣接する郡地区とともに古くから良い港があり、日当たりも良い農耕的条件と相まって、大いに発達し島の中枢的位置を占めており、1959年の世帯数は62戸、人口は279人であったが、1993年には世帯数49戸、人口は102人に減少している[3]。 現在は、郵便局や知夫村診療所、知夫村歯科診療所、大江集会所、小中学生のはぐくみ寮などがある[20][21][22][17]。 文化財としては、薬師堂、大師地蔵、荒神、芋神地蔵などがある[23]。

仁夫(にぶ)地区

知夫里島の西部に位置する[24]。肥沃な土地が広がっているため、農業が盛んな地域であった[24]。1959年の世帯数は119戸、人口は458人であったが、1993年には世帯数97戸、人口は208人に減少している[3]。集会目的や冠婚葬祭で使用される仁夫保健福祉館やホテル知夫の里等の施設がある[25][26]。また、大山神社や天佐志比古命神社元宮等の寺社がある[27][28]。

来居(くりい)地区

来居地区は西ノ島、中ノ島を望む海に面している[29]。来居の地名は岩礁クリのある所という意味である[30]。1959年の世帯数は30戸、人口は92人であったが、1993年には世帯数25戸、人口は65人に減少している[3]。来居地区には隠岐汽船の寄港地で、島前内航線の寄港地でもある島根県管理の来居港がある[31]。来居港には2018年にできたフェリー乗降施設があり、建物内1階に知夫里島観光協会、2階には隠岐ジオパークの展示ブースがある[32]。来居港ターミナルの背後には1999年に完成したループ橋である知夫里大橋が存在する[32]。地区内には願成寺や来居大島の法華経塚などの文化財がある[33]。

古海(うるみ)地区

島の北側に位置し、眼前に西ノ島を望む。1973年(昭和48年)まで知夫村立知夫小学校古海分校が開設されていた[34][35]。1959年の世帯数は71戸、人口は244人であったが、1993年には世帯数34戸、人口は62人に減少している[3]。赤ハゲ山北寄りの急傾斜の地形で、冬季は荒天が多い等、立地条件は恵まれないが、漁業では内海好地点に位置することから村内一の船舶を誇る集落で、戸数も多かった[36]。 2003年(平成15年)までは島前内航船が寄港するなど知夫村の要地でもあった[37]。 地区内に、姫宮神社、古海区集会所、古海お堂がある。特徴的な行事として「蘇民将来」がある。

Remove ads

自然

要約

視点

植物

北限植物

絶滅危惧種

その他植物

- オオキツネノカミソリ(ヒガンバナ科クサスギカズラ目)

- 知夫の赤ハゲ山にあるものは全て本変種とされ、中腹に数カ所と麓に少々点在するとされる[44]。他の島にある個体は、変種ではなく通常のキツネノカミソリである[44]。

動物

知夫里島に生息する代表的な動物は牛、馬、そしてタヌキであり、最初のタヌキ2匹は人為的に知夫里島に連れて来られた[45]。赤ハゲ山周辺では牛のそばをタヌキが歩いていたり、寝ていたりする風景も見られる[45]。

タヌキ

- 生息する経緯

- 知夫里島には隠岐諸島で唯一タヌキが生息し、2000匹以上と推測されている[45]。農作物などを食べられるなど、人間に対する被害も深刻である[45]。本来、知夫里島にはタヌキは生息していなかったが、1941年(昭和16年)、当時の宮谷弥太郎村長に、本土からつがいのタヌキが寄贈され、役場前のオリの中で飼われるようになった[46]。村民には、村長の名前から「弥太ダヌキ」と呼ばれていたが、このタヌキが現在村内で生息しているタヌキの先祖である[47]。しかし、人の手によって異郷の地に渡ることとなったつがいのタヌキは、ある日穴を掘り脱走してしまったのである[47]。2匹のタヌキがここまで増えた理由として、自然が豊富で餌に困らず、外敵もいなかったことが理由とされる[47]。

- 生態

- 知夫村に生息しているタヌキはホンドタヌキであり、前述の理由で隠岐諸島での生息地は知夫村のみとされる[46]。季節ごとの生態として1月 - 3月は発情期、5 - 6月は出産期、出産 - 秋は育児期とされる[46]。小タヌキは4 - 5か月で親タヌキとほぼ同じ大きさになり、独り立ちしてゆくのである[46]。タヌキが自ら穴を掘って住処を作る事はなく、他の動物が使っていた穴や岩陰などを拠点にしているとされる[46]。雑食であり様々なものを食べるが、歯の発達が悪い点から主な食事は植物性のものが多いとされる[48]。

- 行動

- 夜行性のタヌキだが知夫村では昼間に出会えることもあり、行動圏は大きく、なわばり意識は低いのが特徴である[48]。特定の場所に糞をする習性があり、盛り上がった糞の場所を住民は「タメフン」と呼んでいる[48]。この行動はカモシカやアナグマ以外には見られず、知夫村のタヌキの生態を知る上で貴重な手がかりとなるフィールドサインである[48]。またタメフンの利用頻度が季節によって異なる点から、山の中と民家周辺を移動しながら生息していると考えられる[49]。

- 特徴

- 知夫村のタヌキは本土と異なる特徴があり、それは島という環境から食性は植物性の果実が多く、アケビや柿などが多いという事である[49]。また動物性は昆虫が多く見られるが、それ以外にもカニや魚などの海産物も食べているとされる[49]。海に囲まれた環境は人間だけでなくタヌキにとっても良い環境であり、また島で放牧されている牛の飼料もタヌキの食事となっている[50]。

魚介類

漁業の方法ごとに捕れる魚介類を以下に記載す[51]。

村内の無人島・岩礁

- 薄毛赤島(うすげあかしま)

- 面積2,724m2[52]。赤島とは赤い岩礁の呼び名である[52]。島内での位置を知るために呼び名がつけられた[52]。薄毛赤島以外にも、大江赤島、来居赤島、木佐根赤島、二部赤島がある[52]。

- 来居大島(くりいおおじま)

- 面積3,368m2[52]。来居港の東沖にあり、現在は堤防で陸地と接続されている[52]。後醍醐天皇に纏わる伝説がある[52]。後醍醐帝が黒木に渡御されようとした際、海が荒れ船を出すことができなかった[52]。しかし、来居大島に法華経塚を建てて祈ると海が静かになり無事に渡御されたと言われている[52]。後醍醐天皇ゆかりの島として法華経塚が現在も祀られている[52]。

- 神島

- 面積41,950m2[52]。樹木は少なく、急斜面に芝や山蕗(ふき)が密生しているとされる[52]。大己貴命、別号天佐志比古命が、用明年中から白雉4年(653年)までの59年間鎮座したとされる[52]。

- 島津島(しまづしま)

- 面積300,627m2[52]。隠岐の最南端に位置する無人島で、北風にもあまり当たらない形状をしている[53]。このことより、隠岐で一番温暖な場所ともいえ、「ハマボウ」などの南方系の植物が生息する[53]。

- 大波加島(おおはかしま)

- 面積190,041m2[52]。風化すると黄土色になる粗面岩によって成り立っている[54]。島の西側には巨大な柱のような柱状節理が見られる[55]。また、オオミズナギドリのせいよ口としても知られている[54]。

- 小波加島(こばかしま)

- 面積14,840m2[52]。小波加島は、大波加島と少ししか離れていないが、安産岩質玄武岩からなり、中央に火砕岩と思われる岩塊がある[54]。磯釣りの好漁場であり、魚種も豊富[54]。

- 御鳥居島(おおとりいじま)

- 面積3,878m2[52]。神島の東側にある大小の二島で、大きいのを大鳥居島、小さいのを小鳥居島というが、地元では大鳥陰・小鳥陰と呼んでいる[57]。神島の前に鳥居のように島が二つあることからこの島を大鳥居島、小鳥居島とも呼んでいる[57]。

Remove ads

歴史

要約

視点

古代の隠岐国知夫郡由良郷の地であり、延喜式神名帳の式内社として天佐志比古命神社がある。また、現在西ノ島にある由良比女神社は、かつて知夫里島にあったとする伝承がある。知夫村は、古代から一島一村で現代まで続いている。

原始

『古事記』の国生み神話の3番目に「隠伎之三子島」が現れ、知夫村を含む隠岐諸島が登場している。知夫村で最も古い時代の人工遺物は、古海地区の姫宮神社脇遺跡で、縄文時代中期の土器の他、漁網用の石錘、木の実をつぶしたと思われる石皿や磨石など約4000年前の遺物が発見されている。また古海地区内では、刃物型の黒曜石も採集されている[58]。

- 高津久古墳

- 仁夫湾に面した横穴墓群[59]。二十六穴以上からなる[59]。1977年(昭和52年)年8月の豪雨災害により仁夫地区海岸沿い西向きの斜面ががけ崩れを起こし、それにより三穴が露出、発見に至る[59]。斜面の復旧工事ののち、翌1978年(昭和53年)5月から6月にかけて発掘調査が実施された[59]。玄室の大きさは縦横2メートル四方、高さ1メートルの規模で、天井はアーチ型である[59]。壁面が垂直で天井が平たいものもある[59]。副葬品には玉類(勾玉、切子玉、丸玉など)70点、耳輪14点、鉄器(直刀、鏃、釘など)、土器などが出土している[59]。玉類の石材についてはメノウ、碧玉が多くを占め、水晶、ガラス、ヒスイ製のものも出土する[59]。ヒスイ製のうち数点は北陸産と考えられる[59]。

古代

中近世

吾妻鏡には、大宝時代には既に牧畑が開始されていたと記述がある[61]。

文覚が正治2年(1200年)に隠岐知夫里島に流罪となったという伝承があり、かつての同志である安藤帯刀に世話になったのちに、西ノ島の洞窟で修業を行い、没後は知夫里島に埋葬されたとされる[62]。島根県隠岐郡西ノ島町に文覚が修行をした文覚窟、知夫村には文覚上人の墓がある[63]。

- 知夫村にある文覚上人の墓

- 知夫村にある文覚上人の五輪塔

元弘2年(1332年)に後醍醐天皇が隠岐配流の折、知夫村に滞在した[64]。知夫村仁夫地区に上陸後、古海坊(現 松養寺)と仁夫里坊(現 願成寺)に宿泊した[65]。天佐志比古命神社には、後醍醐天皇が参拝時に腰掛けて休んだとされる「後醍醐天皇お腰掛けの石」がある[66][67]。来居港ターミナル付近の来居大島には後醍醐天皇が勤行を行ったとする法華経塚がある[68]。法華経塚は中ノ島の後鳥羽上皇の墓所を訪問しようとした際に、西ノ島の文覚の岩屋の前で船が進まなくなったため、文覚の亡魂を鎮めるために来居大島にて勤行を行ったとする伝承に基づいている[68]。

- 後醍醐天皇上陸の地

- 後醍醐天皇御腰掛けの石

- 仁夫里坊跡

- 来居大島の法華経塚

近代

1904年(明治37年)5月1日 - 島根県隠岐国ニ於ケル町村ノ制度ニ関スル件の施行により、知夫郡知夫村が発足した。

1906年(明治39年)2月 - 失火により役場が全焼したため、村長の自宅を役場とした[69]。

1917年(大正6年)4月 - 電話が開通した[70]。

1926年(大正15年)9月 - 知夫村立病院が開設された(1930年11月に閉鎖された[70]。

1935年(昭和10年)12月 - 知夫赤壁が名勝天然記念物に指定された[70]。

1937年(昭和12年)3月 - 知夫村道古海線(大江ー古海)が完工した[70]。

1937年(昭和12年)9月 - 知夫村道薄毛線が完工した[70]。

現代

1965年(昭和40年) - 赤ハゲ山に展望休憩所が完成した[71]。

1967年(昭和42年)3月 - 赤ハゲ山牧道が完成した[72]。

1969年(昭和44年)4月1日 - 所属が知夫郡から隠岐郡に変更された。

1970年(昭和45年) - 簡易水道普及率が100%になった[73]。

1974年(昭和49年)11月 - 知夫電話局が開設(ダイヤル化)され、村内電話普及率が85%になった[74]。

1975年(昭和50年) - 隠岐汽船来居取扱店が開設された[74]。

1976年(昭和51年)6月 - 隠岐汽船航路客船が来居港に接岸した[74]。

1982年(昭和57年)8月 - 知夫村芸術館が完成された[74]。

1985年(昭和60年) - 赤壁への200メートルの遊歩道が完成した[74]。

1994年(平成6年) - 知夫村小中学校合同校舎が完成した[73]。

1995年(平成7年)7月 - ホテル「知夫の里」が完成しオープンした[73]。

1996年(平成8年) - 赤ハゲ山展望台が完成した[75]。

1999年(平成11年) - 仁夫里浜公園が完成した[75]。

2000年(平成12年)4月 - ゴミ袋、ゴミ収集が有料化された[76]。

2003年(平成15年) - 全地区でインターネットADSLの供用が開始された[76]。

2004年(平成16年)6月 - お松橋が完成した[76]。

2004年(平成16年)10月 - ヨコワ漁が開始した[76]。

2006年(平成18年)1月 - 海士町を除いた島根県内の漁業協同組合が合併し、知夫漁業協同組合から漁業協同組合JFしまね浦郷支所知夫出張所となった[76]。

2009年(平成21年)2月 - NHK連続テレビ小説『だんだん』で、松江市と知夫村が舞台となった[76]。

2012年(平成24年) - 知夫村で島根県初の「ハマボウ」が発見された[77]。

2018年(平成30年)- 知夫村図書館がオープンした[78]。

2019年(平成31年)- 知夫村の人口増加率が全国一位の3.93パーセントになる[79]。

2020年(令和2年)16日- 生コンクリート製造工場が完成した[80]。

2020年(令和2年)5月16日-東京五輪の聖火リレーが行われた[81]。

Remove ads

行政

- 村長:平木伴佳[82]

歴代村長

財政力指数

Remove ads

人口

1950年(昭和25年)の2,349人をピークに人口は減少し続け、2015年(平成27年)まで減少傾向が継続している[87]。2015年(平成27年)10月から2016年(平成28年)9月にかけ、人口増加率3.25%増、社会増加率4.55%増と島根県内で最も高い増加率を記録した[87]。2018年(平成30年)の人口増減率は3.93%、社会増減率は4.42%となり全国1位となった[88]。 2025年度、村内の小学校の新入生は5人であり、県内の自治体の中では最小数となった[89]。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 知夫村と全国の年齢別人口分布(2005年) | 知夫村の年齢・男女別人口分布(2005年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色 ― 知夫村

■緑色 ― 日本全国 | ■青色 ― 男性 ■赤色 ― 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

知夫村(に相当する地域)の人口の推移

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 総務省統計局 国勢調査より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

教育

- 知夫村立知夫小中学校 - 知夫中学校と知夫小学校を統合して、2015年(平成27年)に小中一貫校として開校。

文化・暮らし

主な催事

- 野だいこん祭り

- 4月下旬に開催。

- 盆踊り

- 8月13日 - 16日に開催。

- 一宮神社例大祭

- 2年に一度(西暦 偶数年)、天佐志比古命神社にて7月下旬に開催[90]。芝居などの奉納演芸が行われる[90]。三番叟や白波五人男は中学生が上演している[90]。芝居は、江戸時代の明和年間に漂クジラが漂着し、その後村内に疫病が流行ったことをうけ、子どもたちの手踊りを奉納したのが始まりである[91]。

- さざえのつかみ取り

- 皆一踊り(みないちおどり)

- 旧暦8月15日に天佐志比古命神社にて豊作を祈り奉納される踊り[93]。皆一踊りの始まりに関しては不明であり、北前船より伝えられた説、天佐志比古命神社宮司の祖である佐藤刑部大輔貞重が1223年に伝えた説、兵庫県但馬地方に伝わるざんざか踊りが慶長年間に伝わった説がある[93]。 元々は青年団によって奉納をしていたが、太平洋戦争中に若者が出征したころから廃れていった[94]。1970年に郷土芸能保存会を結成し後継者を育成した[94]。その後、再度後継者難に陥り、中学生を中心とした打ち手を指導育成、1986年から中学生3名、小学生1名の胴打ちで皆一踊りを奉納するようになった[94]。練習期間は1週間~10日間で本番を迎える。現在は知夫小中学校の協力を得て中学生全員が参加し村の郷土芸能として保存を続けている[94]。

- さざえつかみどり大会

- 皆一踊りの様子

独特な風習

- お大師参り

- 弘法大師の命日に島の各お堂を回り、村民は信仰に関係なくお参りする[95]。村民からは、「お大師さん」「島参り(めえり)」と呼称されることが多い[96]。

- お堂では、それぞれの地域で主に女性を中心として料理を作り、お参りに来た人々を接待している[97]。

- 昔は、混ぜご飯、漬物、煮しめ、山菜料理などが主流であったが、現在では、どこの集落でも唐揚げ、サンドイッチ、カレーライス、サラダ、ホットドッグ、ドーナツ、うどん、コロッケなどの老若男女誰にでも勧められる定番料理がずらりと並ぶことが多い[97]。

- 十社参り

- 千度参りとも言う。親族、友人が大手術などをする際に、手術の成功と回復を祈って、手術の当日に礼拝するものと、親族が亡くなった際に51日目(満中陰)に忌明という意味で礼拝するものと2通りある[98]。

- 蛇巻き

- 毎年11月28日に各地区ごとに藁で作ったジャー(蛇)を一斉に御神木に巻く行事[99]。現在では神木が枯れるなど神木ではないものに巻いている地区もある[99]。また、ジャーの大きさや目的は各地区ごとに異なる[99]。由来は豊作祈願、疫病退散などの謂れがあるが実際のところは分からない[99]。

- 隠岐諸島で知夫村古海地区のみで行われる行事[100]。「厄払いして幸福を祈る護身符」という古来からの形式で、毎年1月12日に行われる[101]。地区の7か所の道沿いに、「蘇民将来社小神」と書かれた長さ30cmほどの、先の尖った柳の枝を刺して歩く[102]。

- 地蔵さん担ぎ

- 結婚式または披露宴、あるいは婚姻と連動した風習である[103]。宴会のその晩に地区の若い者(ほとんどは男性だが、青年の少ない地区では女性だけで担いだことも)数人が集まり、お堂や集会所で酒を飲んで勢いをつけ、地区内の地蔵さんを担ぎ、宴会場または帰省した住居へ運び込む[103]。

- 「そこに座ったら絶対に動かないように」あるいは「そこで仏になるまで」という願いが込められている[103]。

- 地蔵さん担ぎには、この込められている願い以外にももう一つ大きなポイントがある[103]。それは、若い者のレクリエーション的な要素が含まれていることである[103]。

- 運び込まれる地蔵さんの数は3から6体くらいと地区によって様々で、一人一人が地蔵さんを肩に担ぎ、「チョーヤッサ、チョーヤッサ」と掛け声をかけて家に向かう[104]。

- その後、地蔵さんを家の中に隠し、家主が見つけられない場合、寸志を払って出してもらうという地区もある[103]。

- 地蔵さん担ぎとセットでカンコ据えが行われることもある[105]。

- カンコ据えとは、小型の和船(カンコ)を浜から宴会場の家まで運び、錨綱を大黒柱に結んだり、錨を畳に打ち込んだり、あるいはかどに杭を打ってロープで固定したりする[105]。

- しっかり船が動かぬようにすることで、いつまでも夫婦が離れないとの願いが込められている[105]。

Remove ads

医療

- 知夫村診療所

- 知夫村歯科診療所

交通機関

航路

バス

- 知夫村営バス

道路

通信

郵便

- 知夫郵便局(集配局):684-01xx

市外局番

市外局番は08514(2 - 9)となっている。

名所・旧跡

神社

- 天佐志比古命神社(あまさしひこのみことじんじゃ)

- 郡地区にある、天佐志比古命(あまさしひこのみこと)を祀る神社。承和15年(848年)以前に創建された。村民からは「一宮(いっくう)さん」呼ばれて親しまれている[106]。天佐志比古命は、別名大己貴命(おおなむちのみこと)や出雲大社の主神である大国主命(おおくにぬしのみこと)の別称で、同じ祭神を祀ったものである[106]。本殿、拝殿の他に、それと向き合う形で芝居小屋がある。境内は、芝居見物のため、石垣状の観覧席になっている[106]。また、後醍醐天皇が腰を掛けられた石があり、村人たちはこの石をお腰掛の石と呼んでいる。毎年9月の丑の日には新穀を供える中年祭という祭りをしていた[107]。

- 渡津神社(わたつじんじゃ)

- 島津島にある、五十猛神(いそたけるのみこと)や渡津大明神(わたつだいみょうじん)を祀る神社[108]。創建は宝暦7年(1757年)以前とされる。海の神様として崇敬されており、海上安全や船酔いの平癒を祈願して、船を漕ぐ時に使う「はや緒」を奉納する慣わしが今も残っている[108]。この渡津神社の神様は、一説によると女神であるという[109]。天佐志比古命と結婚されたが、訳あって離婚された[109]。

- 姫宮神社(ひめみやじんじゃ)

- 古海地区にある、倭姫命(やまとひめのみこと)、豊玉姫(とよたまひめ)、王依姫(たまよりひめ)を祀る神社[110]。創建は元禄16年(1703年)以前とされる。境内には、愛宕神社(あたごじんじゃ)がある[111]。

- 愛宕神社(あたごじんじゃ)

- 古海地区にある、伊弉冉尊(いざなみのみこと)、火産霊命(ほむすびのみこと)を祀る神社[111]。この神社は、知夫村愛宕坂に鎮座されていたが、1912年(明治45年)4月23日に古海宮の鼻姫宮神社境内に社殿建立のうえ、同神社の末社となった[112]。祀られている神様は、一書には、軻遇突智命(かぐつちのみこと)ともあるが、どちらにせよ火の神様であり、火難を守る神として祀られている[112]。

- 多沢神社(たたくじんじゃ)

- 多沢地区にある、蔵王権現(ざおうごんげん)を祀る神社。起源は不明[113]。

- 宇菅神社(うすげじんじゃ)

- 薄毛地区にある、八幡宮・奈取彦明神を合祀している神社[114]。

- 来居神社(くりいじんじゃ)

- 来居地区にある、三宝荒神を祀る神社。もともとは祠であったが、1920年(大正9年)に社殿を建設する[115]。

- 大山神社(おおやまじんじゃ)

- 仁夫地区にある神社。大山大明神(おおやまだいみょうじん)を祀る神社。伊勢宮が合祀された[116]。

- 伊勢宮神社(いせのみやじんじゃ)

- 仁夫地区にある、猿田彦大神を祀る神社[117]。

- 天王原神社(てんのうばらじんじゃ)

- 郡地区にある、素盞鳴命(すさのおのみこと)を祀る神社[118]。1872年(明治5年)創建[118]。

寺院

- 松養寺(しょうようじ)

- 郡地区にある真言宗東寺派の寺院[119][120]。本尊は地蔵菩薩である[119]。元弘元年(1331-1333年)からあったと言い伝えられる[121]。もともと宇類美坊(うるみぼう)と呼ばれ赤ハゲ山に建てられており、後醍醐天皇が隠岐に流された際に宿泊したと言われている[120]。見事な松に覆われていたことから、後醍醐天皇より松養寺という名前と都から持ち下ったとされる地蔵菩薩を送られたと言われている[120]。明治2年の廃仏毀釈にて断絶したのち、昭和18年に復興した[120]。

- 願成寺(がんじょうじ)

- 来居地区にある真言宗の寺院[122]。本尊は聖観音である。宇類美坊(松養寺)と共に赤ハゲ山にあり、後醍醐天皇も泊まった[122]。後醍醐天皇より春香寺の寺号を賜っている[122]。永正元年に焼失し、正中元年に字寺原に伽藍を建造する[疑問点][122]。その後、承応年中(1652年~1655年)に現在の位置に移った[122]。1869年(明治2年)の廃仏毀釈では寺院の焼却は免れている[122]。昭和21年に再興した[122]。

- 荘楽寺(しょうらくじ)

- 郡地区にある浄土宗の寺院[123]。本尊は阿弥陀如来である[123]。正保元年(1074年)に開基される[123]。1869年(明治2年)の廃仏毀釈にて断絶したのち、1888年(明治21年)に再建された[123]。

- 荘楽寺

観光スポット

要約

視点

赤ハゲ山

→詳細は「赤ハゲ山」を参照

知夫里島の最高峰が325メートルの赤ハゲ山である[126]。頂上まで車で行くことができ、全山草に覆われて樹木のないなだらかな斜面は放牧地として利用されている[126]。島前カルデラを一望できる観光スポットである[126]。

永正元年(1504年)に、全山にうっそうと茂っていた桧の大木が大風で枝が擦れあって焼けてしまい、以来赤ハゲになったと伝えられている[126]。しかし、隠岐には野生の桧はないはずで、タブ、ツバキ、シイなどの常緑の広葉樹やウノキ、カエデなどの落葉の広葉樹が中心であったと思われるため、この言い伝えはあまり信用できない[126]。

山頂からは、南は島根半島や大山が遠望でき、東には中ノ島(海士町)が望め、その向こうには島後の山々が展望できる[126]。また、北には西ノ島が見え、眼下には中江の海(知夫・海士・西ノ島に囲まれた島前湾で、火山が陥没してできたカルデラと言われている)、そして西方には日本海が位置し、頂上から望む夕日も見ることができる[126]。来居港から徒歩で約90分で登れるこの山は、ハイキングコースになっている[126]。

知夫赤壁

知夫里島の西側に南北1キロメートル、高さ50 - 200メートルに及ぶ海食崖である[126]。昭和10年(1935年)に国の名勝天然記念物に指定され、中国の赤壁の戦いや赤壁賦で名高い赤壁に準えて赤壁(せきへき)という正式名称になった[126]。村内では近くの山の中腹から湧き出ている水が、この赤い崖を伝って流れ落ちているからか、赤滝とも呼ばれている[126]。他にも、赤壁を読み替えて「あかかべ」と呼ばれることもあり、今は三通りの呼び方で呼ばれている[126]。

鮮紅色や黄色がかった焦茶色の凝灰岩に安山岩の白や灰色の岩脈が入り交じり、色彩の変化に富んでいる[126]。

このあたりは対馬海流が北上する時に直接ぶつかるところで、イワシやサバ、ハマチなどのほかにタイやイサキなどの好漁場となっている[126]。また磯では、サザエやアワビなどの貝類の他に、冬には岩ノリが生え、それを食べるメジナ(クロヤ)が多くいる[126]。

付近にはキリアサと呼ばれる植物が生えている[126]。夏の終わり頃から小さな黄色い花を咲かせ、イソギンチャクのような実をつける。葉が桐に似ていることや、麻のように繊維を採ることが名前の由来である[126]。

島津島

薄毛地区にある、渡津神社や粗面岩が露出した岸壁である白壁(しらかべ)を有する無人島。大山隠岐国立公園に指定されている。無人島ではあるが遊歩道が整備され、海水浴場も作られている。

島津島は隠岐諸島最南端の場所に位置するため隠岐の他の地域では生息していない九州や沖縄地方に共通する南方系植物も多数共育しており、対馬暖流の影響を強く感じることのできる場所になっている[127]。

- 島津島

- 生痕化石が見られる砂岩

- 渡津神社

天佐志比古命神社(一宮神社)

来居港から約20分ほど歩いたところの郡地区の小高い丘の上に天佐志比古命神社(あまさしひこのみことじんじゃ)は位置する。境内は芝居見物のために石垣状の観覧席になっている。村民から「いっくうさん」と呼ばれている。

天佐志比古命は大己貴命(おおなむちのみこと)や大国主命(おおくにぬしのみこと、出雲神社の主神)の別称である。したがって、神社の紋は出雲大社と同じく、六角形を組み合わせたものとなっている[126]。

境内には「お腰掛けの石」なるものがある。この石は後醍醐天皇が隠岐へ流されたとき、最初に知夫里島に着き、天佐志比古命神社に参拝してこの石に腰掛けたと伝承されている[126]。

- 拝殿

- 本殿

- 東照大権現

- 子連れ獅子

- 芝居小屋

松養寺

古くは宇類美坊(うるみぼう)と呼ばれ、赤ハゲ山にあったと伝えられている[126]。後醍醐天皇が隠岐に流されたときに泊まった寺とされているが、当時のこの寺は見事な松に覆われていたことから天皇は感動され、都から持ってきたとされる地蔵菩薩をこの寺に贈られたと言われている[126]。以来、この地蔵菩薩は寺の本尊とされている[126]。明治2年(1869年)の廃仏毀釈の折、本尊を目の前で焼くように迫られて困っていたとき、信者の1人が隠し持っていた別の仏を燃やし、過激派の荘士たちを欺き、守り通したという逸話が残っている[126]。地蔵菩薩は、長い年月の間に破損し、修復はされているが、鎌倉末期から室町初期の様式を残したもので、島根県有形文化財にも指定されている[126]。1869年の廃仏毀釈騒動で寺の歴史が断絶した後、昭和18年(1943年)の寺号出願が許可され復興した[126]。

来居港から300メートルほど歩いたところに、松養寺への登り口がある[126]。400メートルほど登ると、山の頂上付近に松養寺の本堂がある[126]。アルカリ流紋岩と呼ばれる白色の岩が印象的な小道を登っていくと、春はミツバツツジの赤紫の花が咲いている[126]。スミレやウツボグサが見られ、木下にはシュンランが咲く[126]。夏にはコオニユリやウバユリが大きな花をつけ、秋には紫のヤマラッキョウや黄色いオミナエシやツワブキの花が咲く[126]。

河井の湧水

松養寺の麓に位置する。「くらしの清水」として「島根の名水」にも選定されており、いかなる極夏でも涸れたことがないと伝えられ、島民には万病を治す霊水として利用されている。「お大師さん参り」でも参拝される。軟水であり、夏は冷たく冬には温かく感じる温度である。

文化財

- 国指定

- 県指定

- 村指定

-

- 大般若波羅密多経(有形文化財) - 『大般若波羅蜜多経』600巻が完全に揃っており、現在も地区の住民によって転読行事が行われていることが貴重であるとされる[129]。1995年(平成7年)4月1日指定[128]。

- 天佐志比古神社芝居小屋(有形文化財) - 廻り舞台を有する農村歌舞伎舞台であり、建物の正面に石垣状の観覧席が設置されている[129]。1995年(平成7年)4月1日指定[128]。

- 赤はげ山の名垣(史跡) - 牛馬の放牧や輪転式農業を効率的に行うための石垣であり、高さ1.5m、幅1.5m、長さ1kmに及ぶ。1995年(平成7年)4月1日指定[128]。

- いもぐら(有形民俗文化財) - 知夫村1122番地1。11穴。いもぐらは風化したアルカリ流紋岩を掘って作った貯蔵庫である。1995年(平成7年)4月1日指定[128]。

- いもぐら(有形民俗文化財) - 知夫村1127番地4。3穴。1995年(平成7年)12月1日指定[128]。

- 皆一踊り(無形民俗文化財) - 天佐志比古神社の境内で行われる。2001年(平成13年)11月1日指定[128]。

- 蘇民将来符(無形民俗文化財) - 古海地区で行われる。2001年(平成13年)11月1日指定[128]。

- タブノキ(天然記念物) - 仁夫堂。樹高約10m、根廻り約4.4m。タブノキは暖地に多く自生するが、これほどの大木は珍しいとされる[129]。1995年(平成7年)4月1日指定[128]。

- 松養寺の大イチョウ(天然記念物) - 隠岐郡において最大級のイチョウであり、樹齢は約300年とされている[129]。2015年(平成27年)6月2日指定[128]。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads