トップQs

タイムライン

チャット

視点

天王塚古墳 (和歌山市)

日本の和歌山県和歌山市吉礼・下和佐にある古墳(前方後円墳) ウィキペディアから

Remove ads

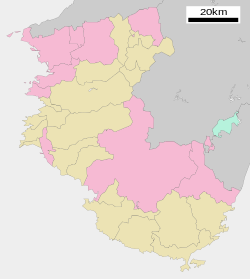

天王塚古墳(てんのうづかこふん、天王塚山古墳)は、和歌山県和歌山市吉礼・下和佐にある古墳。形状は前方後円墳。岩橋千塚古墳群(国の特別史跡、うち和佐地区)を構成する古墳の1つ。

和歌山県では最大規模の古墳で[注 1]、6世紀中葉(古墳時代後期)頃の築造と推定される。全国第2位の高さを測る横穴式石室を有する[注 2]。

Remove ads

概要

和歌山県北西部、紀の川河口部の和歌山平野の岩橋山塊に営造された岩橋千塚古墳群のうち、山塊最高所(天王塚山山頂、標高約155メートル)に築造された古墳で[1]、古墳群中では墳丘・石室とも最大規模である[2][3]。これまでに1964年(昭和39年)および2015年度(平成27年度)以降に発掘調査が実施されている[1][4]。

墳形は前方後円形で、前方部を西方向に向ける[1]。墳丘は2段築成[4]。墳丘長は88メートルを測り、和歌山県では最大規模になる[注 1][1]。墳丘外表で葺石・埴輪は検出されておらず、造出・基壇等の外表施設も認められていない[1]。埋葬施設は後円部における両袖式の横穴式石室で、南方向に開口する[1]。岩橋千塚古墳群に特徴的な岩橋型横穴式石室で、玄室に石棚・石梁を伴う。特に石室高さが5.9メートルと非常に高く、全国では第2位の規模になる[注 2]。副葬品としては須恵器(TK10-MT85型式期)・玉類・ガラス小玉・馬具・鉄鏃などが検出されている[3]。

築造時期は、古墳時代後期の6世紀中葉頃と推定される[1][4]。当時は全国的にも大型古墳の築造が減少する時期であるため、築造の背景として古代豪族の紀氏の繁栄の様子が指摘される[5]。

Remove ads

遺跡歴

- 1906年(明治39年)、徳川頼倫による調査[1]。

- 1907年(明治40年)、石室調査(東京帝国大学人類学教室の大野雲外)[1][4]。

- 1908年(明治41年)、ニール・ゴードン・マンローの"Prehistoric Japan"に石室図面掲載[1][4]。

- 1912年(明治45年)の2ヶ月間、石室内部公開[4]。

- 1964年(昭和39年)、発掘調査(和歌山市教育委員会・関西大学、1967年に報告書刊行)[1]。

- 2015年度(平成27年度)、史跡指定に向けた範囲確認測量・発掘調査:第1次調査(和歌山県教育委員会、2016年に報告書刊行)[1]。

- 2016年(平成28年)

- 2017-2018年度(平成29-30年度)、史跡整備に向けた発掘調査:第2・3次調査(和歌山県立紀伊風土記の丘・和歌山県教育委員会、2020年に報告書刊行)[9][4]。

Remove ads

墳丘

墳丘の規模は次の通り[4]。

- 墳丘長:88メートル

- 後円部 - 2段築成。

- 直径:約44-48メートル

- 高さ:10.1メートル

- 前方部 - 2段築成。

墳丘の構築は、1段目の大部分においては岩盤整形により、2段目以上においては盛土による[4]。盛土は地山の削り出しによるとされ、盛土中に弥生時代の土器・石器が認められることから、山頂付近では弥生時代に集落が存在したと推測される[5]。また墳丘全体として葺石・造出・基壇・周濠・埴輪を伴わないという、時代が下る時期の特色を示す[4]。

- 前方部から後円部を望む

- 後円部側から前方部を望む

- 後円部墳丘トレンチ

2018年調査時。墳丘下半では岩盤整形が認められる。

埋葬施設

石室レプリカ俯瞰図

石室レプリカ展開図

埋葬施設としては、後円部において両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する[1]。石室の規模は次の通り[2]。

- 石室全長:10メートル

- 玄室:長さ4.22メートル、幅2.89メートル、高さ5.9メートル

- 玄室前道(通廊)

- 羨道

石室の石材は結晶片岩[4]。玄室には石棚(1箇所2枚)・石梁8本を伴い、岩橋千塚古墳群で特徴的な岩橋型横穴式石室になる[4]。玄室は岩盤上に構築され、岩盤床面では中央部・両側壁側に排水溝が構築される[4]。この排水溝は羨道を通って墳丘外まで続く[4]。また玄室床面には板石が散在する[4]。

石室内は盗掘に遭っているが、1964年(昭和39年)調査および2017年度(平成29年度)調査の際に、石室内の副葬品として玉類・鉄製品・須恵器などが検出されている[4][3]。

- 玄室 奥壁

中央に石棚2枚、上に石梁1本。2018年調査時。 - 玄室 上方

最奥に天井石。手前の左右側壁に多くの石梁を渡す。 - 玄室 玄門

奥に玄室前道・羨道。2018年調査時。 - 羨道

奥に玄室前道・玄室。2018年調査時。 - 羨門

2018年調査時。 - 出土品

和歌山県立紀伊風土記の丘企画展示時に撮影。 - 伝出土 須恵器 有蓋台付壺

和歌山県立紀伊風土記の丘展示。 - 玉類

和歌山県立紀伊風土記の丘企画展示時に撮影。

Remove ads

関連施設

- 和歌山県立紀伊風土記の丘(和歌山市岩橋) - 天王塚古墳の出土品を保管・展示。

- 和歌山市立博物館(和歌山市湊本町) - 天王塚古墳の石室レプリカを展示。

脚注

参考文献

関連文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads