トップQs

タイムライン

チャット

視点

岩橋千塚古墳群

日本の和歌山県和歌山市岩橋にある古墳時代後期後半の古墳群 ウィキペディアから

Remove ads

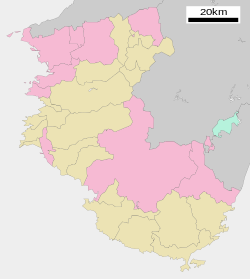

岩橋千塚古墳群(いわせせんづかこふんぐん)は、和歌山県和歌山市岩橋に所在する古墳時代後期後半の古墳群である。国の特別史跡に指定されている。

概要

岩橋型石室の例

将軍塚古墳(前山B53号墳)後円部石室。左から右に、羨道・玄室通廊・玄室。玄室上方には石棚・石梁が架かる。紀伊国造集団の関係する古墳群である。約600基の古墳からなり、北方の鳴神地区には花山支群が、南方の岡崎地区には井辺八幡古墳支群がある。また、西方の宮地区には紀国造家が祀る日前神宮・國懸神宮がある。

本古墳群は前方後円墳・円墳・方墳で構成されており、円墳が一番多く、前方後円墳は1パーセントである。6世紀後半頃に造営されたと考えられ、それより1~2世代を下ると群集墳が造られなくなっている。その後の追葬や祭祀があまり行われていない。しかし、支群の井辺八幡山古墳群中に方墳の井辺1号墳が築造されている。つまり、族長だけがなおしばらく盟主墳的な古墳を造営しており、資料性がきわめて高い。なお、これらの群集墳の造墓は、6世紀末を下限としており、7世紀中葉の大化の薄葬令よりも約半世紀前に終わっている。

埋葬施設としては本古墳群築造の初期から5世紀中頃までは粘土槨(ねんどかく)や箱式石棺が用いられ、5世紀末以降から6世紀前半にかけては竪穴式石室や横穴式石室が造られるようになる。石室に用いられている石材は、緑泥片岩(りょくでいへんがん)で、本古墳群周辺で採取される。この石材は板状に剥離できるのが特徴である。板状に割った石材を床面から持ち送りながら積み上げ、石棚や数本の石梁を架構し、天井部は大きな板石で覆う。このような特色のある石室は、紀ノ川流域では紀の川市竹房にある竹房古墳、南側では有田川流域の有田市宮原にある宮原古墳などが分布範囲である。

Remove ads

発掘調査

- 1906年(明治39年)坪井正五郎が分布調査を行っている。

- 1907年(明治40年)大野雲外により発掘調査が行われ、石室の構築技術に特色があり、学界に報告された。

- 1918年(大正7年)に黒板勝美、岩井武俊、田沢金吾らによって調査された。

- 1921年(大正10年)『和歌山県史跡調査報告第一 - 岩橋千塚第一期調査』刊行される。

- 1931年(昭和6年)本古墳群の一部が国の史跡に指定される。文化財保護法制定後の1952年(昭和27年)、本古墳群の主要部分が国の特別史跡に指定された。1988年(昭和63年)と2000年(平成12年)に追加指定が行われている。

- 1980年(昭和55年)度から古墳の分布状況の詳細分布図作成のための事業が継続されている[2]。現在は、古墳群周辺65ヘクタールが野外博物館として整備されており、保全と共に一般に公開されている。詳細は和歌山県立紀伊風土記の丘を参照のこと。

Remove ads

主な古墳

前山地区の多くの古墳と大日山35号墳は、紀伊風土記の丘の園路上にあり、中には石室内が公開されている古墳もある。

前山地区

大日山地区

整備された墳丘からは和歌山市中心部方面を望むことができる。

花山地区

大谷山地区

寺内地区

井辺地区

参考画像

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads