トップQs

タイムライン

チャット

視点

広島逓信病院旧外来棟被爆資料室

広島市中区にある展示館 ウィキペディアから

Remove ads

広島逓信病院旧外来棟被爆資料室(ひろしまていしんびょういんきゅうがいらいとうひばくしりょうしつ)は、広島県広島市中区白島にある展示館。現存する逓信建築及び被爆建物の一つ。現在は広島市が管理する。

概要

表記のとおり元々は広島逓信病院(広島はくしま病院の前身)の外来棟。鉄筋コンクリート構造2階建。1935年竣工、1945年広島市への原子爆弾投下により被災した建物を、1995年本館新築に伴い南側の棟を資料室として保全した。それまでは郵政省のち民営化に伴い日本郵政が管理していたが、恒久的に保存していくには行政による管理が好ましいとして、2018年に広島市に寄贈された[1]。

入場は無料。通常は施錠されており、見学の際は事前に「広島市平和推進課」への連絡が必要となる(広島はくしま病院および日本郵政中国支社では受け付けていない)。ただし原爆忌である8月6日のみ開放されている。

原爆投下後の救護活動の展示を充実させるため、2024年11月に向けてリニューアルが予定されており、広島平和記念資料館(原爆資料館)の付属展示施設となる予定である[2]。

建物

設計は山田守(逓信省営繕課)、施工は坂本組[4][5]。当時逓信省はモダニズム建築を推進していた時期で、ヨーロッパ視察旅行帰りの山田が起用された[6]。山田は広島の他に東京逓信病院・大阪逓信病院と3つの逓信病院を設計しているが、広島が山田にとって最初の病院建築として手がけたもので日本初のモダニズム建築を採用した病院として造られた[4][7]。曰く、広島が習作・東京が集大成・大阪が東京のコピーとして設計したという[4]。

竣工当時の特徴は以下のとおり。

- 鉄筋コンクリート構造地上2階地下1階、一部に"日光浴室"と呼ばれた3階部分があった[6][8]。L字型で、南棟が外来(診察)と病棟、北側が玄関・事務所棟[6]。南の外来棟は1階が診察、2階が病室、3階が日光浴室[6]。

- 病院としては小規模で[6]、建坪1,607m2、入院施設12室・30床[9]。

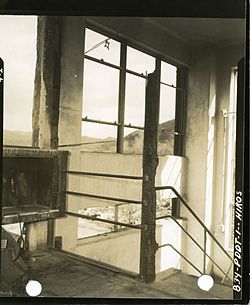

- 病室は南西に面し大きく開けた窓が特徴[8]。日光浴室も含めて採光を配慮した設計は当時としては珍しかった[10]。終戦後米国戦略爆撃調査団の報告書にも非常に大きな窓のことが書かれている[10]。ただし窓を南西に配したのは広島のみで、東京・大阪は朝日を意識し東南に窓を配している[11]。

- 竣工当時としては画期的な冷暖房を配備していた[10]。

- 南の敷地は将来の病室拡張を意識したものであった[10]。

なお2016年現在で逓信建築かつ被爆建物は、広島ではこことNTT西日本十日市ビル1棟の2つのみ。

現在は玄関棟が取り壊され外来棟のみが竣工当時の姿に復旧された形で残されている[12][6]。 内部には、当時の手術室が再現されており、別の部屋には被爆当時の応急処置を行った医師や看護師の奮闘の写真、爆風で折れ曲がった窓枠などを展示している[8]。

Remove ads

歴史

要約

視点

略歴

- 1935年(昭和10年)12月22日この地に病院新築移転する[6][9]

- 1945年(昭和20年)8月6日8時15分被爆、爆心地から約1.37kmに位置した[9][8][7]

- 1946年(昭和21年)9月 建物復旧工事を開始[9]

- 1948年(昭和23年)7月 病棟新築[9]

- 1949年(昭和24年)7月 全面復旧した[9]

- 1994年(平成6年) 新館つまり現在の広島逓信病院が竣工[9]

- 1995年(平成7年) 旧外来棟南部分を資料室として公開[9][7]

- 2012年(平成24年)DOCOMOMO JAPAN選定 日本におけるモダン・ムーブメントの建築に選出[5]

- 2018年(平成30年) 広島市に寄贈。

被爆

- 被爆直前の状況

被爆直前の状況は以下のとおり。当時県から救護病院指定されていた[13]。

- 院長 : 蜂谷道彦[14]

- 診療科目 : 内科、耳鼻咽喉科、小児科、眼科、産婦人科、外科、歯科[9][14]

- 入院病室14、収容人数36人[13]

- 医師・技術員ともに応召により減っており、その都度蜂谷が大学やその附属病院へ交渉し補充に当てていたが、それでも当時耳鼻咽喉科およびレントゲン技術員は各一人ずつ未補充だった[13]。

- 1942年(昭和17年)の衣料統制以降、治療材料は不自由な状況で日々節約しており、若干の備蓄はあった。薬品は、質の低下はあったが約2年間分の備蓄を確保していた。医療機器も質の低下、特に整備する人材不足の影響を受けており、レントゲン用フィルムは入手できなかったため不完全なペーパーフィルムで代用していた[13]。

また、空襲対策もとられた。主なものとして、

- 地下室を再整備し、診療台・手術室など治療機具材料一式を設置[13]。

- 患者待合室に大型水槽を置き、中にリマオン液で満たし、負傷者に対する応急処置用にした[13]。

- 備蓄の大部分を郊外の倉庫へ疎開、職員も郊外から通うよう指導した[13]。

- 6月7日までに、院長により入院患者全員に退院命令(もしこれがなかったら被爆時に全員死んでいた可能性が高かった)[13]。

- 被爆

当時、数名の外来患者が待ち合わせており、看護婦は診察の準備をしていた[15]。そこへ、被爆。大きな窓が災いし爆風でガラスは吹き飛び窓枠は変形するものの、鉄筋コンクリート構造のため倒壊は免れた[8][7]。薬品倉庫から黒煙が上がり、周辺各所で発生した火災により延焼に巻き込まれる可能性はあったが、職員による懸命な消火により、1階と地下室は全焼から免れ、2階は歯科診察室のみ延焼を免れ、最低限の医療器具も保全することができた[8][15]。

医師や看護師など職員48人のうち37人に死傷者が出た[9]。病院内にいたもので即死者はおらず、職員死亡者5人のうち医師2人・薬剤師1人・看護婦1人・寮母1人、うち3人は通勤途中の被曝が原因で死亡している[16]。自宅で被爆した蜂谷は前身にガラス傷を負い血だるまとなったものの、すぐに病院へ来ている[15]。

爆心地から2km以内で残ったのは広島赤十字病院とここだけになってしまったため、共に市街中心部における医療拠点の一つとなった[7]。同日午後に入り、市内の火災により遠回りしたため来院に手間取った勝部玄外科医長が到着し蜂谷の手術を開始し、時を前後して負傷者が殺到し病院内を埋め尽くした[17]。動けるものはすぐさま応急処置に入り昼夜を問わず続けられた[8]。数日後には大阪や松山の逓信病院から、また市外の女学生が勤労奉仕団として応援に駆けつけた[18]。当日に収容された重傷者だけでも250人以上にのぼり、1/3が軍人(南西方向の広島城が陸軍の中心施設だった)[7][17]。当時ここで処置を受けた人物の一人に沼田鈴子がいる。

蜂谷が復帰したのは8月11日、その後白血球の減少に気づき、蜂谷が立案した原爆症に対する注意が職員に提示されたのが同年8月26日[17]のことだった。

ちなみに蜂谷は後に、原爆投下直後の56日間の記録を『ヒロシマ日記』として出版、世界18カ国で翻訳された。また、現在広島における著名な被爆樹木である被爆アオギリは元々逓信局敷地内にありこの付近に生育していた。

Remove ads

交通アクセス

- 広島はくしま病院参照

脚注

参考資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads