トップQs

タイムライン

チャット

視点

度 (角度)

平面角の単位 ウィキペディアから

Remove ads

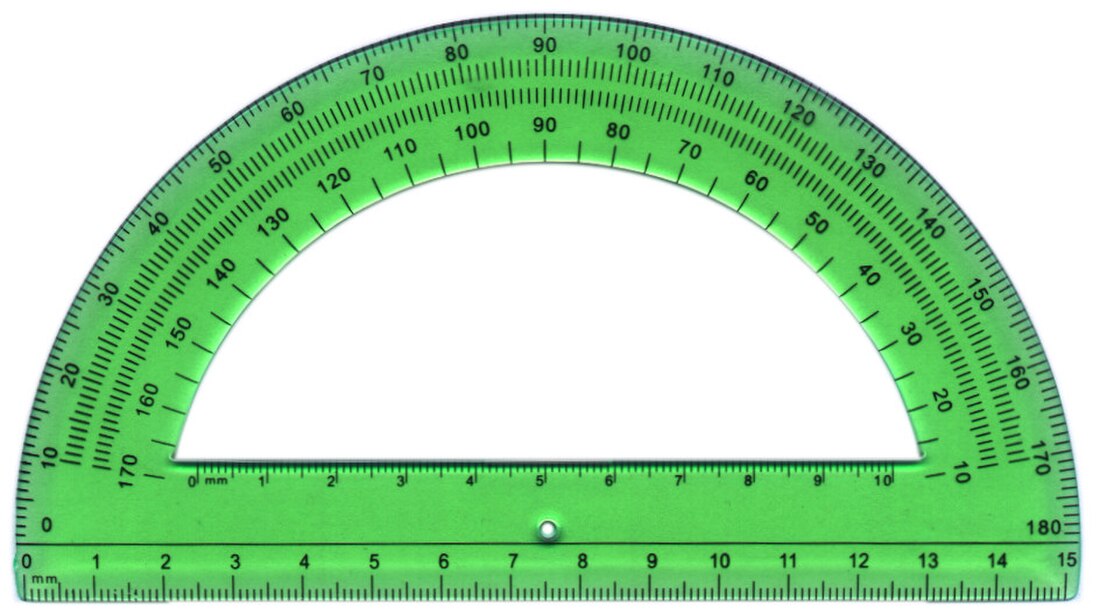

角度の単位としての度(ど、英: arc degree)は、円周を360等分した弧の中心に対する角度である。また測地学や天文学において、球(例えば地球や火星の表面、天球)上の基準となる大円に対する角度によって、球の上での位置を示すのにも用いられる(緯度・経度、黄緯・黄経など)。非SI単位であるが、国際単位系では「SI単位と併用できる非SI単位」(SI併用単位)と位置付けられている[1]。

定義から、一周 (周角) は360度であり、したがって直角は90度である。

地球は、1時間で15度回転し、1分間で15分回転し、1秒間で15秒回転する。緯度1度に相当する平均的な子午線弧長はおよそ 111.133 kmである。

Remove ads

定義

単位記号

度の単位記号は、唯一「°」である。なお、分の単位記号は「′」であり、秒の単位記号は「″」である[4][3]。

記法

数値と「°」(度)、「′」(分)、「″」(秒)で表される単位記号との間にはスペースを挿入しない (例:「32.5°」とする。スペースを入れた「32.5 °」の表記は不可)。

国際単位系の規則では、数値と単位(°Cや%の場合も含めて)との間にスペースを挿入することになっているが、この度・分・秒の場合は唯一の例外である[5]。

使用法

要約

視点

接頭語の付加の禁止

計量法では、度、分、秒にSI接頭語を付加することを明示的に禁止している(SI接頭語#法定計量単位のうちSI接頭語を付けることができない単位)。

しかし、国際単位系では、天文学など一部の利用分野では、秒については分量のSI接頭語を付することを許容している(次項参照)。秒の倍量単位については言及されていない。

度より小さな角度

1度よりも小さな角度を表現する場合には、次の2つの方法がある。

1. 十進法による小数以下の数値を使用して度で表す方法。この方法は国際単位系国際文書が推奨している方法である。

- 40°11′15″という表現ではなく、40.1875度 と表記することが望ましい。

2. 六十進法を用いて、1度を60等分した分や、1分を60等分した秒(1/3600度)を用いて表す方法。「度分秒」と呼ばれる。これらの単位はプライム(′)およびダブルプライム(″)を用いて表す。1秒より小さな角度を表す時は、秒に小数を付けて表す[注 1]。国際単位系国際文書は、航海学、地図作成、天文学、そして微小角度の測定などの分野ではこの記法を許容している[6]。例えば、

- 40.1875度を 40°11′15″と表す。

- 40.187 6175度を 40°11′15.423″と表す。なお、40°11′15″.423 または 40°11′15″423(小数点なし)のように、秒の記号「″」を整数部の直後に置いて表す流儀がある[7]。

なお、天文学などの分野では、微小角度は as または ″ の記号で表される「秒角」(「平面角の秒」の別称)、あるいは、mas(ミリ秒角)、µas(マイクロ秒角)、pas(ピコ秒角)で測定されている[8]。

数学における使用

数学においては、360に約数が多いという点はそれほど重要ではないため、度はほとんど用いられない。数学においては、弧度法を用い、単位としてラジアン(円の周上でその円の半径と等しい長さの弧を切り取る2本の半径がなす角度が1 radと定義される)を使用するのが一般的である。円周は2πであるので、360° = 2π rad, 1° ≈ 0.0174533 rad, 1 rad ≈ 57.29578° となる。ラジアンは国際単位系(SI)における角度の単位である[9]。

一方、度は非SI単位であるが広く使用されているため、「SI単位と併用できる非SI単位」となっている[1]。また日本においては法定計量単位でもある。

メートル法は十進法に基づいているため、メートル法導入当初、角度にも10の累乗数を取り入れる試みがあった。その単位はグラード(grade)またはゴン(gon)といい、一周を400グラードとする。この単位では、直角を100等分したものとなる。グラードは充分な支持を得られなかったが、一部の集団では使われた他、現在でも多くの関数電卓はサポートしている。

由来

360という数は、1年の日数に由来すると言われる。ペルシア暦のような初期の暦法では、1年は360日とされていた。1周を360度とすることで、星が北極星を中心とする円を1日1度回ることになり、星を観測する際に便利である。これを幾何学における角度の測定に応用した人物は、ギリシャのタレスであると考えられている。タレスは、ギリシャ人の間に幾何学を普及させた人物であり、アナトリア(現在のトルコ)においてエジプトとバビロンの両方に関係していた人々と共に住んでいた。

また、360は約数が多く、除算のしやすい数である。360は約数を24個持ち、10以下の正整数のうち、割り切れない数は7だけである。10以下の全ての正整数で割り切れる最小の数は2520であるが、これは大き過ぎるため、扱いづらい。

実用的な目的において、1度の大きさは日常的な角度を十分な精度で表現するのに丁度よい角度である[要出典]。

日本においては、江戸時代に全円周が360度であるという概念が入ってきた。池田好運の「元和航海書(1630年頃完成)」では、全円周は360度との記述があり、「度」のことはガラブと書いている。一部、ガラブの訳語として「段」の表記が用いられている。他にも1695年、渋川春海が作った地球儀には、30度ずつ12本の経線が引かれており、全周を360度としている。中国のマテオ・リッチらが著した幾何原本が輸入されたり、蘭学者がオランダ人から学んだりした知識などが広まり、日本でも「度」の概念が知られるようになった[10]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads