トップQs

タイムライン

チャット

視点

施無畏寺

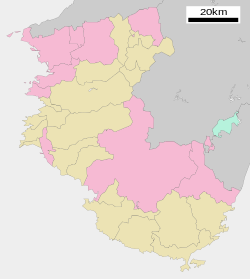

和歌山県湯浅町にある寺院 ウィキペディアから

Remove ads

施無畏寺(せむいじ)は、和歌山県有田郡湯浅町にある真言宗御室派の寺院。山号は補陀落山。明恵上人ゆかりの寺として知られる。

歴史

湯浅は、中世を通じて在田郡一帯に勢力をふるった湯浅氏一党の根拠地であった湯浅荘の故地である。白山峰山麓にある施無畏寺の寺地は、湯浅宗重の孫景基らを中心とする檀越が寄進したものである[1]。景基らに落慶法要の導師として招請された[2]明恵は鎌倉時代初期における戒律復興の中心人物であった[1]が、白上峰山上は若年の明恵が草庵を結んだ修行の地であるだけでなく、明恵自身も母が湯浅氏の出身[1]で、宗重の甥であった[3]。明恵のこの地での修行は2、3年であったが、その宗教形成における大きな転機をなしたとみられているほか、高山寺所蔵の仏眼仏母像には「紀州山中乞者敬白」の自署がある[1]。

施無畏寺文書には建立の際の寄進状が収められている[1]。その外題には、紀州にやって来た明恵を導師に迎えて落慶供養を行った日付として寛喜3年(1231年)4月17日が記されており、殺生禁断の誓いとともに、湯浅一門47名と、明恵および景基が連署している[4]。同状には、藤原姓以外に源姓や紀姓も見られ、婚姻関係を通じた湯浅氏一族の拡大の様子を伝え[1]、一族の団結を願う「郡内一家」「一家同心」の誓いの言葉が記されている[3][5]。湯浅氏一門は崇仏を背景に施無畏寺を要として団結を図ったため、施無畏寺は繁栄し[3]、その後も室町時代後期まで湯浅氏からの土地の寄進の記録が施無畏寺文書に見られる[1]。

最盛期には明王院上坊・地蔵院峯坊・多聞院向坊・釈迦院中坊・不動院谷坊・観音院大門坊の6坊を従えたが、明王院・地蔵院を除いて近世には退転した。紀伊続風土記には鎮守として春日社の名が見える[3]。

Remove ads

文化財

重要文化財(美術工芸品)

和歌山県有形文化財

- 施無畏寺 4棟(建造物、1997年(平成9年)4月23日指定) - 本堂(1棟)・開山堂(1棟)・鐘楼(1棟)・鎮守社(1棟)の堂舎群で、いずれも17世紀から18世紀にかけて再建されたもの。湯浅湾を見降す景勝地にあり、すぐれた景観を保持している[8]。

- 石造宝篋印塔 1基(建造物、1978年(昭和53年)8月18日指定) - 砂岩製・総高2.4メートル余、笠石の一部に欠損があるのを除いて造形の細部までほぼ完全に残り、台座裏面には観応2年(1351年)の造立銘が刻まれている[9]。

- 施無畏寺文書 37通(4巻36通および明恵上人遺跡卒塔婆尊主銘注文)(古文書、1978年〈昭和53年〉8月18日指定、鎌倉期から室町期にかけての文書類)[3]

- 高山寺明恵上人行状(上下2冊および別本2冊)(書跡典籍、1978年〈昭和53年〉8月18日指定)[10]。

- 崎山家文書 1巻(古文書、2002年〈平成14年〉5月21日指定、鎌倉期)[10]。

- 紙本淡彩施無畏寺境内絵図 1幅(古文書、2002年〈平成14年〉5月21日指定、室町末期から江戸初期にかけて)[10]。

- 木造明恵上人坐像 1躯(彫刻、2005年〈平成17年〉5月31日指定、江戸時代)[10]。

Remove ads

関連する文化財

寺地、湯浅町内および近隣町村には明恵に関連する史跡・文化財等が点在するため、併せて記載する。

史跡(国指定)

和歌山県史跡

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads