トップQs

タイムライン

チャット

視点

日本の租税

日本の行政 ウィキペディアから

Remove ads

日本の租税(にほんのそぜい)は、国税と地方税からなる。日本において租税は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と日本国憲法第30条で規定されている。

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |

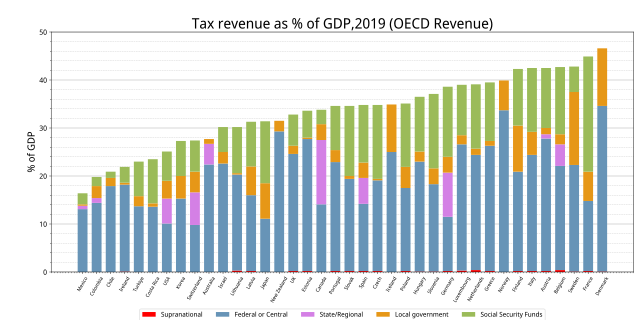

水色は国家間、青は連邦・中央政府、紫は州、橙は地方、緑は社会保障基金への供出[1]。

Remove ads

租税の基本原則

納税の義務

日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と納税の義務について規定している。同条は国民に納税の義務を課したものとして国家による徴税の根拠となっている。

租税法律主義

租税法律主義とは、租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要する、とする原則。現代では、ほとんどの民主的な国家で租税法律主義が憲法原理とされており、大日本帝国憲法では第62条が、日本国憲法では第84条がこれを定めている。伊藤博文著憲法義解は大日本帝国憲法第62条の租税法律主義を次のように解説している[3]。

「新に租税を課するに当たっては、議会の協賛を必要とし、之を政府の専行に任せないのは、立憲政の一大美果として直接臣民の幸福を保護するものである。蓋し、既に定まった現在の税の外に、新に徴税額を起し及び税率を変更するに当たって、適当な程度を決定するのは、専ら議会の公論に依頼せずにする事は出来ない。もし、この有効な憲法上の防範がなければ、臣民の富資はその安固を保証する事が出来ない。」

この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスのマグナ・カルタである。近代以前は、君主や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級の成長と法治主義の広がりに伴い、課税に関することは課税される国民側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち租税法律主義が生まれた。

租税公平主義

租税公平主義とは、租税は各人の担税力(租税負担能力)に応じて公平に配分されるべきであり、租税に関して全ての国民は平等に扱われるべきだという原則である。この原則は、日本国憲法第14条第1項が定める平等原則が、租税の分野に適用されたものである。

Remove ads

政治過程

日本の税制はほぼ毎年改正されている。通常のスケジュールでは、所得税や法人税の場合は財務省主税局が原案を作成し、12月末に税制改正大綱が示される。翌年1月に内閣が法律案綱領を閣議決定し、内閣提出法案の形で国会に提出、3月末に成立する[4]。

租税法の成立・改正過程では税制調査会が大きな影響を与えている。通常、税制調査会は内閣総理大臣の諮問機関(審議会)・政府税制調査会(政府税調)と政権党(主に自由民主党)の党組織たる自由民主党税制調査会(党税調)がある。政府税調が基本的な事項の調査内容を示し、党税調が細部(特例・免除、租税特別措置法)を決めていくという方法が採られている。60年代には政府税調が中心的な役割を果たしていた。高度経済成長が終わり、税収の自然増がなくなると政権党の自民党税調の影響力が増大する[5]。しかし、21世紀には党税調の力も落ち[6]、総理大臣官邸が自民党の党税調を押し切ったとする報道も見られるようになった[7]。

税制の改正は利害関係者から与党・省庁などへの要望(インプット)を受けて、租税法令の形で制定(アウトプット)される。施行された法律は様々な利害関係者に影響を当たれるため、彼らが与党・省庁などに要望(インプット)をする。このようなサイクルが毎年繰り返されている[8]。

Remove ads

行政過程

法令解釈

財務省の外局で国税の賦課徴収を担当する国税庁は国税徴収を行う執行機関であり、適切・公平な賦課徴収を実現するために法令解釈や事務手続きなどで周知・広報を行っている。このうち、法令解釈通達は国税庁長官から職員への命令で、法規ではなく形式的には行政組織内のみを拘束するが、実質的には納税者に大きな影響を与える。文書回答事例では、課税関係が不明な場合、納税者が税務署に紹介して文書による回答を得ることができる。

徴税方法

賦課された租税を徴収(納税)する方法として、普通徴収・特別徴収・源泉徴収などの方法がある。賦課された租税が滞納された場合、徴収権者は一定の要件により、滞納者の財産を差し押さえ換価するなどの方法により、滞納された租税を強制的に取り立てることができる。詳細は滞納処分を参照のこと。

一覧

要約

視点

ここでは日本の租税の概要を、主として内部リンクを区分して示す。

廃止されたものなど

- 国税

- 道府県税

- 市町村税

- 電気税:昭和49年3月30日法律第19号により電気ガス税から分離後、平成元年3月31日法律第14号により廃止、消費税の創設に伴うもの

- ガス税:昭和49年3月30日法律第19号により電気ガス税から分離後、平成元年3月31日法律第14号により廃止、同上

- 木材引取税:平成元年3月31日法律第14号により廃止、同上

租税納付方式

Remove ads

税収の推移

青は個人所得税、橙は法人税、緑は社会保険、紫は消費税、赤は資産税。

国税(一般会計・特別会計)収入

財務省の統計を参照(単位:億円)

- 平成17年度 522,905(同年度租税総額の60.0%)

- 平成16年度 481,029

- 平成15年度 453,694

- 平成14年度 458,442

- 平成13年度 499,684

- 平成12年度 527,209

- 平成11年度 492,139

- 平成10年度 511,977

- 平成9年度 556,007

地方税収入

総務省の統計を参照(単位:億円)

- 平成17年度 348,044(同年度租税総額の40.0%)

- 平成16年度 335,388

- 平成15年度 326,657

- 平成14年度 333,785

- 平成13年度 355,488

- 平成12年度 355,464

- 平成11年度 350,261

- 平成10年度 359,222

- 平成9年度 361,555

Remove ads

歴史

要約

視点

ここでは、「中央政府の財源となるもの」と「地方政府の財源となるもの」を合わせて示す[注釈 3]。

弥生

- えつき(労役、兵役、絹、綿など税の総称)

- 税(たちから:穀物による物納)

- 調(みつぎ:穀物以外の物税)

- 役(えだち:労役)

飛鳥時代-奈良時代

平安時代

鎌倉時代

- 年貢(ねんぐ:全収穫高の30-40%、別当とも)

- 公事(くじ:雑税。藁、むしろ、薪、炭、布、絹、塩、魚類など)

- 加地子(かじし:年貢以外の、小作料。下地とも)

足利時代

- 公用銭、臨時役(守護、地頭に課税、労役のかわりに金銭納付)

- 土倉役(どそうやく:質屋営業に課税)、酒屋役(さかややく:酒造業の酒壷数に応じて課税)

- 五山官銭(五山各寺の住持就任に対する謝礼金)、五山献銭(献上金)

- 段銭(たんせん:一国平均に田地の段数に応じてかけられた臨時税)、棟別銭(むねべつせん:社寺、朝廷の造営や修復許可料)、徳政分一銭(徳政令の手数料)

- 年貢、公事、夫役

- 関銭(せきせん:関所通行税)、津料(つりょう:入港税)

- 間別銭(都市居住税)

- 明朝頒賜、銅銭、抽分銭(外国貿易許可税)

- 勅役、天役、院役、神役、寺役、本家役、領家役、国役、武家役、守護役、陣夫、御家人役

- 座役(ざやく:座での独占販売権に対する免許税)

- 地子(じし:田、畑、林、家屋などの不動産保有税)

織豊時代

- 年貢(ねんぐ:収穫の3分の2)

- 夫役(ふえき:築城などの労役提供)

徳川時代

江戸時代後半の発展の理由の一つに、抜け穴だらけの検地(山奥の隠し田・米以外の畑は対象外)の結果、低税制であったからという事実がある[11]。

明治維新以後

明治時代初期には、税収に占める地租の割合が圧倒的であった。その後、1899年(明治32年)には、酒造税が税収に占める割合がトップに立った(28%)。また、消費税や課税等を合せた広義の消費税は、1907年には過半数を占めるまでになった。すなわち、明治年間を通じた税収の変化としては、地租優位から間接税優位の時代への移行が見られたといえる。

軍事費確保のために、可能な限り税収を増やすため1940年度の税制改正で、直接税(法人税・所得税)の比重が高まった[12]。

- 1873年 地租(国税、地租改正、地券表示の土地価格3%、現金納付)、地租付加税(地方税)、印紙税、駕篭税[要検証](1年間で廃止)

- 1875年 煙草税導入

- 1878年 船舶付加税

- 1882年 家屋税

- 1885年 醤油税(1926年廃止)

- 1887年 所得税

- 1888年 家屋税付加税

- 1896年 営業税(1926年廃止)、登録税、酒造税

- 1899年 法人税

- 1901年 砂糖消費税(1989年廃止)

- 1904年 消費税(石油と織物のみ)、非常特別税(第1次):戦費調達

- 1905年 相続税、非常特別税(第2次):戦費調達

- 1919年 戦時利得税:第一次世界大戦で多額の所得を得た者に課税

- 1927年 営業収益税、資本利子税、清涼飲料税、船舶付加税[要検証]、電柱税[要検証]導入:戦費調達

- 1937年 有価証券移転税[要検証]、外貨債特別税、揮発油税、セメント税、麦粉税、南洋群島臨時通行税導入:戦費調達

- 1940年 法人税法が所得税法から独立。物品税(1989年廃止)、通行税、入場税(1948年に地方移譲、1954年から1989年までは国税として再度課税)導入:戦費調達

- 1941年 写真撮影税[要検証]、馬券税、美容整形税[要検証]導入:戦費調達

- 1942年 広告税(1946年廃止)、馬券税(1948年廃止)

終戦以後

- 1946年 財産税:10万円以上の財産を所有する個人に一度限りの課税。戦時補償特別税:戦時補償請求権に100%課税。

- 1947年 贈与税、事業税、電気ガス税、軌道税、軌道税付加税の創設

- 1948年 固定資産税の創設:前年に国税の地租が廃止された。取引高税創設:主食、味噌、醤油、家賃、入浴料を除く取引高に1%の税率で課税され、取引高税印紙で納入。1年で廃止された。

- 1949年 シャウプ勧告。日本の戦後税制の土台となった。第二次世界大戦後、連合軍は、民主的な政府の下で平等な生活をさせたい考え、当時としては実験的な直接税中心の税制を日本に持ち込んだ[13]。

- シャウプ勧告以降

- 1950年 付加価値税の創設(実施されず。)

- 1951年 国民健康保険税の創設

- 1952年 漁業権税の廃止

- 1954年 不動産取得税、道府県たばこ消費税、市町村たばこ消費税の創設。付加価値税の廃止。

- 1956年 軽油引取税、都市計画税の創設

- 1963年 狩猟者税の廃止と狩猟免許税及び入猟税の創設

- 1968年 自動車取得税の創設

- 1969年 宅地開発税の創設

- 1971年 自動車重量税の創設

- 1973年 特別土地保有税の創設

- 1974年 電気ガス税から電気税とガス税が分離

- 1975年 事業所税の創設

- 1978年 石油税の創設:オイルショックに基因

- 1979年 狩猟免許税が狩猟者登録税に名称変更

- 1985年 たばこ消費税の創設:日本たばこ産業の創設に基因

- 消費税施行以後

- 1989年 消費税(3%)の創設。砂糖消費税、物品税、入場税、トランプ類税、通行税(以上、国税)、電気税、ガス税、木材引取税(以上、地方税)の廃止。料飲飲食等消費税が特別地方消費税に、娯楽施設利用税がゴルフ場利用税に、たばこ消費税がたばこ税に、道府県たばこ消費税が道府県たばこ税に、市町村たばこ消費税が市町村たばこ税に変更

- 1992年 地価税の創設

- 1997年 消費税5%に上がる。地方消費税の創設

- 1998年 日本銀行券発行税の廃止

- 1999年 有価証券取引税、取引所税の廃止

- 2000年 特別地方消費税の廃止

- 2003年 石油税が石油石炭税に変更

- 2009年 道路特定財源制度を廃止し、一般財源に移行

- 2004年 狩猟者登録税、入猟税の廃止と狩猟税の創設

- 2014年 消費税8%に上がる。

- 2019年 消費税10%に上がる。外食・酒類以外の飲食料品を対象に軽減税率を導入。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads