トップQs

タイムライン

チャット

視点

社会保険

疾病、失業、労災、介護などのリスクに備えて、事前に雇用者または雇用主、あるいは両者が社会的供出をすることで、保険によるカバーを受ける仕組み ウィキペディアから

Remove ads

社会保険制度(しゃかいほけんせいど、英語: Social insurance schemes)とは、社会保障の分野の一つとして保険を行う制度を指す。

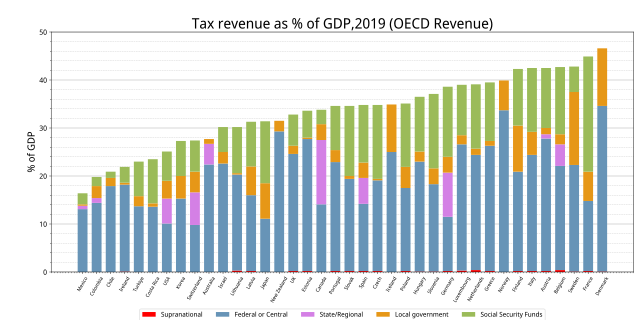

赤は国家間、青は連邦・中央政府、紫は州、橙は地方、緑は社会保障基金への供出[1]。

予め本人・被雇用者もしくは雇用主、あるいは両者が保険料を拠出し[3]、疾病、高齢化(老齢に伴う収入減)、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備え、発生時にカバーが行われる。

各国の制度は様々であり、チェコとスロバキアは総税収に占める割合がOECD中で最大(44%)である[4]。一方でオーストラリアとニュージーランドには社会保険制度は存在せず、一般税収財源にて運営される[4]。

日本の制度では、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険制度がある。総税収に占める割合は41%で、日本は上位国の一つである[5]。

Remove ads

制度

→「ベヴァリッジ報告書 § 福祉レジーム」も参照

民間保険では対象となる事故(リスク)の範囲が限定的で、そもそもリスク分散を期待できる保険集団の範囲も被保険者の経済的地位などによって限定されている。社会にはより大規模な貧困のリスクが存在する。

そこで社会保険制度では、扶助原理(ないし扶養原理)に則り、公費負担、事業者負担、応能保険料負担等の制度を用いて、保険集団の範囲を拡張して所得の再分配による国民の生活保障を図っている。

公的扶助との違い

社会保険制度は生活保護が公費(税)による給付を行う救貧制度であるのとは違い、一定の事故に対する給付を行う防貧制度である。[6]。

- 一定の保護要件にあてはまる人は、すべて扶助の対象にし、また困窮の原因が何の事故によるものかを問わない「無差別平等の原理」に基づいて行われる[6]。社会保険は、被保険者である人、また保険料を負担したことのある人に限って給付の対象とし、あらかじめ決められた保険事故に限り給付が行われる。

- ナショナル・ミニマムに基づいて行われる[6]。社会保険は生活費給付の場合、給付額は基本的に賃金所得に比例する。

- 生活保護を受ける人は資産調査(ミーンズテスト)が行われる。民法上の扶養義務が扶助に優先し、これらの「保護の補足性の原理」に基づいて生活保護が行われる。社会保険は一定の要件を備えれば、資産や能力に関係なく給付が行われる。

民間保険との違い

民間保険(私的保険)が3つの原則(給付・反対給付均等の原則、保険技術的公平の原則、収支相等の原則)を保険の基礎としているが、社会保険(公的保険)ではこの原則は貫かれていない。これは、目的の一つが所得の再分配にあるからである。

- 一定の要件に該当する者を当然の対象とする強制加入(強制保険)を原則とする。

- 保険契約者の個別的な経済需要と保険料の支払い能力により保険給付額が決定される「給付・反対給付均等の原則」が私的保険にはあるが、社会保険はそれがない。

- 事故の起こる危険の度合いにより払い込む保険料の額が決まる「保険技術的公平の原則」であり、危険率に応じて保険料が決まる「個別保険料主義」を採用しているが、社会保険は被保険者全体の平均危険率と被保険者の負担能力(所得)を基にした「平均保険料主義」が採用されている。

- 保険事業の支出はすべて保険料収入とその運用益でまかなわれるが、社会保険は国・地方公共団体が保険料の一部を負担または補助する事もあり、事業主も保険料を分担する場合がある。また、運営に要する事務費は、原則として国や地方公共団体が負担している。

Remove ads

社会保険の歴史

要約

視点

社会保険制度の創設

→「オットー・フォン・ビスマルク § 社会政策」も参照

世界で最初の社会保険制度は、1880年代に創設されたドイツの社会保険制度である。当時、イギリス等に比べて経済的に後進国であったドイツは、急速に産業革命を進め経済的発展を図るために、労働運動を抑圧する必要があり社会主義者鎮圧法が制定された。その反面で、労働者にアメを与えること(福祉向上)とし、宰相オットー・フォン・ビスマルクは、1883年に疾病保険法、1884年に災害保険法、1889年に老齢疾病保険法を制定する飴と鞭政策を採った。イギリスは、古くから「友愛組合」という名の共済組合が発達しており、労働者の生活もわりあい恵まれていた。しかし、20世紀に入り、ドイツ、アメリカ等の後進資本主義国が発展し、世界経済市場で競争が激化し、労働者の生活も圧迫されたため、1911年にハーバート・ヘンリー・アスキス内閣のデビッド・ロイド・ジョージ蔵相は健康保険を、ウィンストン・チャーチル内相は失業保険を施行した。強制加入型の失業保険は、世界で最初の制度であった。19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパの多数の国々で社会保険制度が整備された。

第一次世界大戦後

1918年の第一次世界大戦の終結前後にかけて、ロシア革命により世界で最初の共産主義政権、ソヴィエト連邦が成立。また西欧においてもドイツやオーストリア等であいついで社会民主党政権が誕生。かかる歴史的な背景のもとで、戦後の社会的・経済的な混乱に起因する革命的政情を回避しつつ、国民生活の安定、つまり労働者と資本家間のあいだで階級妥協をはかるため、ヨーロッパの資本主義各国において、失業保険と年金が整備された。さらに1929年に発生した世界恐慌は、ソ連をのぞく世界各国を不況のどん底におとし入れた。ソ連は医療の社会化を進め[7][8][9]、1937年に医療を社会保険から外し、無料で全国民が医療を受けられる制度(ユニバーサルヘルスケア)をつくった。国民社会主義を標榜するナチス・ドイツは国民皆保険を推進した。またそれまで社会保険制度に大きな関心を示さなかったアメリカも制度の創設に踏み切らざるをえなくなった。フランクリン・ルーズベルトのとったニューディール政策の一環として、1935年に連邦社会保障法が制定され、失業保険と老齢年金が整備された。

第二次世界大戦後

第二次世界大戦中に、イギリス、アメリカ等の国は、戦後の混乱を回避するため、いちはやく対策を検討していた。イギリスでは、ウィリアム・ベヴァリッジの「ベヴァリッジ報告」で提唱された社会保障計画に基づいて、戦後、相次いで各種の社会保障立法が整備された。ILOも、第二次世界大戦中から戦後にかけて、世界各国における社会保障の整備推進のため国際的指導力を発揮しており、1952年には「社会保障の最低基準に関する条約」(102号条約)を採択している。これらの動きをはじめとして、第二次世界大戦後、世界の主要国においては、何らかの形の社会保険制度を有することになり、日本においても、本格的に社会保険制度が整備された。

Remove ads

各国の制度

赤は雇用主、青は雇用者[1]。

- イギリスの福祉では、年金、雇用生活手当、遺族手当、求職者手当は国民保険として社会保険モデルで運営されている[10]。保険料は被用者の場合、雇用者と雇用主で折半する[10]。一方で医療は一般税収を原資としており[11]、国民保健サービスによる公費負担医療である[10]。

- フランスでは、医療[11]、年金、家族手当、労災保険は社会保険モデルで運営される[12]。保険者は複数あり職域単位となる[12]。

- オランダの医療制度は社会保険モデルであり[11]、民間企業が保険者となり、拠出は労使で折半する[13]。

- ドイツの医療制度は社会保険モデルであり[11]、複数の公営、民間の中から保険者を選ぶことができ、拠出は労使で行う[14]。

- ノルウェーでは、老年、障害などを担う国民保険が存在し、社会保険モデルである[15][16]。一方で医療については、大部分を一般税収を原資としている[11]。

- シンガポールでは、労使が共に中央積立基金(CPF)へ拠出する社会保険制度があり、賦課方式ではなく個人単位積立方式である。積立は医療支出や定年後の資金として引き出すことができ、また遺産相続の対象である[17]。

なおオーストラリアとニュージーランドには社会保険制度は存在せず、一般税収財源にて運営される[4]。

日本の制度

要約

視点

日本の社会保険は、それぞれの保険集団が、そのグループ構成員に強制加入を求めて、全国民(国民皆保険・皆年金)を包みこんでいる。社会保険の財源は保険料中心であるが、保険料以外の主なものには国庫負担金がある。また、医療保険や介護保険の場合は、被保険者等が支払う一部負担金もある。保険料は、被用者保険では被保険者本人のみならず事業主も負担している(給与税)。また、保険料を軽減するために国や地方公共団体も費用の一部を負担している。こうした制度は低所得者も含めて保険集団としてのまとまり(相互扶助・社会連帯)を作る側面がある。

日本の総税収に占める割合は41.6%であり(2012年)、OECD平均の26.2%を大きく上回り、上位のスロバキア(43.9%)に近い[5]。

青は個人所得税、橙は法人税、緑は社会保険、紫は消費税、赤は資産税。

歴史としては、第一次世界大戦後に1922年に制定された健康保険法をはじめ、労働者(被用者)を対象として発足しているが、これは世界共通の現象でもある。第二次世界大戦後の1961年に国民健康保険制度が完全普及される一方、国民年金制度が発足し、国民皆保険・国民皆年金が実現した。

→詳細は「日本の福祉 § 歴史」を参照

総税収に占める割合は41%で、日本は上位国の一つである[5]。

日本における種類

給付による分類

一時的な労働不能の保険事故には病気やけが、出産、失業などがあり、医療給付や手当金等の短期給付が行われる。永続的な労働不能の保険事故には障害、老齢、死亡などがあり、老齢年金等の長期給付が行われる。発生原因により、業務上と業務外の区別がある。給付の性質により現物給付と現金給付があり、年金保険、雇用保険はすべて現金給付であるが、医療保険、介護保険、労災保険は制度内に現物給付と現金給付が混在する。

対象者による分類

被用者を対象とする社会保険と自営業者等を対象とする社会保険に大別されるが、医療保険では一般住民が加入する「国保(国民健康保険)」に対し、被用者保険を「社保(社会保険)」と呼ぶことがある。企業では保険料納付手続きの面から区分して、健康保険と厚生年金の2つを合わせて「社会保険」、雇用保険と労働者災害補償保険の2つを合わせて「労働保険」と呼ぶ。介護保険、後期高齢者医療制度は職域による区別をしていない。ここでいう労働者には、正社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業主の指揮命令系統の下に使用され、賃金を支払われている者ならば全員を含む。法人の代表以外の役員や外務員などであっても、労働者としての実態があり、賃金が支払われている場合は労働者に含む。[18]

- 被用者

- 民間企業 - 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)

- 公務員 - 共済組合(短期給付)、厚生年金、退職手当、公務員災害補償

- 船員 - 船員保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

- 国会議員・地方議会議員 - 国民健康保険、国民年金

- 自営業者等

- 自営業者等 - 国民健康保険、国民年金

管掌による分類

日本での「社会保険」という語について

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads