トップQs

タイムライン

チャット

視点

日本の高齢化

ウィキペディアから

Remove ads

日本における高齢化(にほんにおけるこうれいか)は、世界のどの国も経験したことのない速度で進行しており、高齢者の割合が最も高く、他のすべての国を上回っている[1]。2022年、日本の人口の29.0%が65歳以上で、15.5%が75歳以上である[2]。

高齢化の動態

→「日本の人口統計」も参照

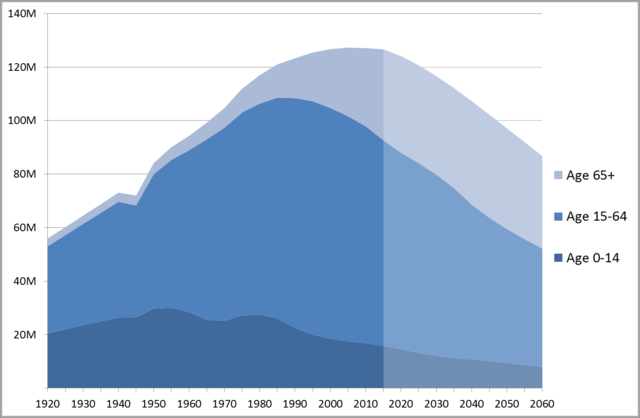

65歳以上の日本人は、過去40年間でほぼ4倍、2022年には約3624万人に達し、日本の人口の29.0%を占めている[2]。同時期に、14歳以下の子供の数は、1975年の人口の24.3%から2021年には11.5%[3]に減少した[4]。1997年の高齢者の数は子供の数を上回り、2014年には大人用のおむつの売上が赤ん坊用のおむつの売上を上回った[5]。高齢化社会と呼ばれる日本社会の人口構成の変化は[6]、韓国に次ぎもっとも短い期間で起こった[7]。

現在の出生率を元に人口を予測すると、2070年までに65歳以上が人口の38.7%を占め[8]、総人口は2010年の1億2,800万人から2060年には9,615万人に減少する[8]。東北大学の経済学者は、全国の絶滅へのカウントダウンをつくった。これによると、3776年には、日本に子どもが1人しか残っていないと推定される[9]。

Remove ads

原因

日本の人口の高齢化は、世界の中でも低い出生率と最も高い平均余命の結果である。

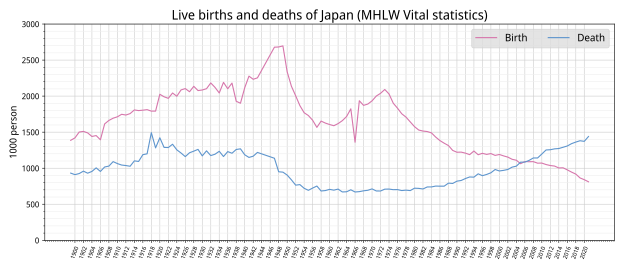

日本の総出生率(生涯に各女性が産む数)は、1974年以来、その人口を維持するために必要な2.1を下回り続け、2005年には1.26という歴史的な低水準に達した[4]。2013年の出生率は1.43であり、回復の兆候があるようにみえるが、専門家は、出生率が好転しているのではなく、産むタイミングと数が変化し統計的に回復しているように見える「テンポ効果」を反映していると考えている[11]。結婚の減少、労働環境の悪化、女性の社会進出、賃金の低下、終身雇用の職の減少、男女の賃金格差、狭い居住スペース、高額な子供の養育費等の経済的、文化的要因が出産の減少に影響を与えている[12][13][14]。

夫婦の完結出生字数は1.94人である。結婚や親になることを先送りしたり、完全に拒絶する若者の数が増えている。1980年から2010年にかけて、結婚していない人口の割合は、22%から30%近くに増加した[4]。そして2035年までに、4人に1人は出産適齢期を過ぎてから結婚することになるとされている[15]。日本の社会学者の山田昌弘は、20代後半から30代後半の未婚の大人を指すためにパラサイト・シングルという言葉をつくった[16]。

日本の平均寿命は84歳で世界最高である(女性は87歳、男性は80歳)。第2次世界大戦末期平均寿命は、女性54歳、男性50歳であり、医学と栄養の改善により、65歳以上の人口の割合は1950年代から着実に増加した。1980年代まで死亡率は低下し、平均寿命が伸びた。しかし、死亡率はそこから上昇し、2019年には1000人あたり11.1人に増加した[17]。主な死亡原因は、癌、心臓病、および脳血管疾患であり、工業化社会に共通のパターンである。

→「日本の健康」も参照

Remove ads

影響

要約

視点

人口動向の変化は、世代内および世代間の関係を変え、新しい政府の責任を創出し、日本の社会生活の多くの側面を変えている。労働年齢人口の高齢化と衰退は、将来の労働力、経済成長の可能性、国民年金や医療サービスの充実に懸念を引き起こしている[18]。

社会

人口が少なくなると、混雑した首都圏はより住みやすくなり、経済成果の停滞は労働人口の減少にとってむしろ有利にはたらくかもしれない。しかし、低い出生率と高い平均寿命によって、標準的な人口ピラミッドは逆転し、若者が相対的に少なくなり、自身の家庭を築くとともに、高齢者を支えないといけない[19]。2014年には、高齢者の扶養比率(65歳以上の人口に対する15歳から65歳の割合、つまり、老齢人口に対する労働人口の割合を示す)は40%であり、5人ごとに2人の高齢者を扶養することを意味する[4]。これは2036年までに60%、2060年には80%近くに増加すると予想されている[20]。

高齢者は伝統的に成人した子供が世話をすると期待されており、夫婦が世話をする三世代家族を政府は依然として奨励している。2015年には、15歳から29歳までの177,600人が高齢の家族の面倒をみていた[21]。しかし、若者の日本の主要都市への移住、女性の労働への参加、および面倒をみる費用が増加し、老人ホーム、デイケアセンター、在宅医療プログラムなどの新しい解決策が必要である[22]。毎年、日本は400の小学校・中学校を閉鎖し、そのうちのいくつかを高齢者ケアセンターに転換している[23]。多くの高齢者が一人で孤独に暮らし、毎年数千人が死後数日から数週間気づかれずに死亡しており、この現象は孤独死といわれる[24]。

認知症高齢者数は、2012年現在約462万人であるが、2025年には約675万人になると推計されている[25]。また、2002年9月現在は要介護者の半数に認知症の影響が認められており、今後認知症高齢者は急速に増加すると見込まれている[26]。

政治

東京都市圏は、地方からの移住により、日本国内で唯一の人口が増加している地域である。2005年から2010年の間に、日本の47の都道府県のうち36が5%以上も縮小した[4]。放棄された家屋が問題になっている(全国で846万戸)[27]。かつて総務大臣であった増田寛也は、若い人、特に若い女性たちが農村部から、東京、大阪、名古屋に移住し、それらの都市には現在すでに日本の人口の約半分が集中している。2040年にかけて日本の市町村の約半数が消滅する可能性があると推定している[28]。政府は、地域活性化対策特別委員会を設立し、特に札幌、仙台、広島、福岡などの地域拠点都市の開発に注力している[29]。

都市への移動と人口減少は、選挙権の大きな地域格差を招いている。いくつかの過疎地区は、都市と比較し国会への選挙権が実質3倍あり、一票の格差と呼ばれている。2014年に最高裁判所は投票権の格差が憲法に違反していると判決を下したが、農村部の有権者に依存している保守的な与党は、必要とされる再編を中々進められないでいる[19][30][31]。

高齢者の割合の増加は、政府の支出に大きな影響を与える。1970年代初めには、公的年金、医療費、福祉サービスの費用は日本の国民所得の約6%に過ぎなかった。しかし、1992年には国家予算の18%が費やされるようになり[32]、2019年時点では国民所得の30.88%になった[33]。1980年代半ば、政府は医療と年金の政府と民間部門の相対的負担を再評価し、政府の費用を管理する政策を確立した。

経済

オレンジは現状維持モデル。緑は男女の賃金差解消、赤は定年延長、紫は男女の賃金差と定年延長の両方を行った場合。[34]

1980年代から労働力の不足は、女性の社会進出につながった[35]。米国国勢調査局は、2030年までに日本の労働力が18%減少し、消費者が8%減少すると、2002年に推定した。高齢の世代が退職し、若い世代が少なくなり、2015年度末の日本の求人倍率は1.25倍となった。労働市場はすでに労働者が不足している[36]。

1980年代と1990年代の労働力不足の結果、多くの日本企業は定年を55歳から60歳または65歳に上げた。今日、多くの従業員は退職後も働くことを選べる。退職者が増加し、国民年金制度に負担がかかっている。1986年に政府は年金給付の年齢を60歳から65歳に上げ、年金制度の疲弊は、退職を引き延ばし、そうできない人は貧困に追いやってきた[32]。定年退職の年齢は将来さらに高くなる可能性がある。2000年に発表された国連人口部の調査によると、労働者数からの退職者の減を補うためには、日本は退職年齢を77歳に引き上げるか、2050年までに1700万人の正味移民を許可する必要がある[37][38]。

農業や建設などのあまり就職の人気のない産業は、他の産業よりもさらに労働者不足が深刻である。日本の平均的な農家は68.4歳である[39][40]。建設労働者の3分の1が55歳以上で、10年以内に退職すると予想される人も多く、30歳以下の労働者は10分の1である[41][42]。

生産性が日本の労働力の減少率より速くならない限り、労働力人口の減少は、経済の縮小につながる[43]。OECDは、オーストリア、ドイツ、ギリシャ、イタリア、スペイン、スウェーデンの同様の労働力不足が、2000年から2025年にかけて欧州連合(EU)の経済成長を年率0.4%低下させると予測している。日本では、労働不足により、2025年まで経済成長が毎年0.7%ポイント低下し、その後も日本は0.9%ポイントの成長減となると予測されている[44]。

Remove ads

政府の政策

要約

視点

日本政府は、子育てを奨励し、特に女性や高齢者の労働力を増やす政策で、人口問題に取り組んでいる[45]。安倍政権では一億総活躍国民会議が設けられた。家族形成を促す施策には、保育所の拡充、子供のいる家庭への補助、地域行政が主催する結婚活動(婚活)などがある[46][47]。マタニティハラスメント対策として、長い出産休暇など妊娠差別に対する法的保護など、より多くの女性を職場に留めるための政策もある[45][48]。しかし、女性たちの労働を促す政策は、アベノミクスの経済復興計画の一部であるが、文化的な障壁、固定観念に阻まれている[49]。

国鉄は1973年の敬老の日には高齢化に対応してシルバーシートを設置している。

労働力不足を補う為、移民受け入れを緩和すべきであるという意見もあるが、慶應義塾大学の津谷典子教授によると、海外からの移民を増加させ、日本の人口減少に対抗することが非現実的である為、出産率が上がるには政府が取らなければならない政策は女性や夫婦がワークライフバランスが可能になるよう支援することであると主張している。[50]

ワーク・ライフ・バランス

日本は、出生率を高めるため、ワーク・ライフ・バランスにその政策を集中させてきた。これらの課題に対処するために、日本は、2010年6月に施行された育児・介護休業法では、理想的なワーク・ライフ・バランスとして、夫婦がより多くの子どもを育てられる環境を提供する目標を設定した[51]。

この法律は、父親に、子供の出産後に最大8週間の休暇を取る機会を与え、就学前児の従業員には次のような手当を与えている。子供の怪我や病気、従業員の要請に基づいて月間24時間を超える超過時間、従業員の要請に基づいて夜間に働くことの制限、従業員の勤務時間短縮と従業員のフレックスタイムの機会などが含まれる[51]。

この法律の目的は次の通り。女性雇用率(65%から72%への増加)、週60時間以上の労働者の割合(11%から6%に減少)、年間有給休暇の取得率(47%から100%への増加)、育児休暇の割合(女性の場合は72%から80%、男性の場合は6%から10%への増加)、6歳未満の子供がいる家庭での育児と家事に男性が費やす時間(1日1時間から2.5時間に増加)[51]。

岸田文雄内閣総理大臣が2023年6月に「次元の異なる少子化対策」の実現に向けた「こども未来戦略方針」を持ち回り閣議で決定した。目玉となる児童手当の拡充では、所得制限を撤廃し、支給対象を「中学生まで」から「高校生年代まで」に拡大する。第1子と第2子の支給額は0歳から2歳までが月1万5000円、3歳から高校生年代は月1万円とする。第3子以降は、0歳から高校生年代まで全て月3万円とする。就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度(仮称)」を創設し、2024年度中の本格実施を目指す。2025年度を目標に「産後パパ育休」の給付金を引き上げ、男性の育休取得も促進する。財源確保を巡っては、具体策を年末までに詰める方針だ。戦略方針では「消費税など増税は行わない」と明記し、「徹底した歳出改革を行い、(国民に)実質的に追加負担を生じさせない」との目標を掲げた。2028年度までに安定財源を確保するとし、不足した財源についてはこども特例公債で確保する方針も示した。[52]

Remove ads

他国との比較

濃橙は2012年時点、薄橙は2050年の予想

日本の65歳以上の人口は、1970年の人口の7.1%から1994年の14.1%までの24年間で約2倍になった。2018年に韓国が18年で2倍になるまで最も早く高齢化した国であった[54]。イタリアでは61年、スウェーデンでは85年、フランスでは115年かかった[55]。また、日本には他のどの国よりも100歳以上の人がいる(2014年には58,820人、10万人あたり42.76人)。世界の100歳以上の老人のうち約5人に1人が日本に住み、そのうち87%が女性である[56]。

日本とは対照的に、より開放的な移民政策により、オーストラリア、カナダ、米国は出産率が低いにもかかわらず労働力を増やすことができた。人口減少の解決策としての移民の拡大は、日本の政治指導者や国民によって拒否されている。理由としては、外国人犯罪の恐れ、文化的伝統を守りたい、日本国民の民族的な同質性を信じることが挙げられる[57]。

日本は人口の高齢化で、世界をリードしているが、東アジアの他の国々も同様の傾向にある。中国では、近代化と40年続いた一人っ子政策のため、2029年には人口がピークに達すると見られている[58]。韓国では出生率がOECD加盟国(2014年の1.21)で最低になることが多く2020年を境に人口減少時代になった[59]。シンガポール、台湾、香港などでも、出生率を過去最低水準から引き上げ、高齢化対策のために苦労している。世界の高齢者(65歳以上)の3分の1以上が東アジアと太平洋の地域に住み、日本での高齢化の問題は他の地域でも問題になりつつある[60][61]。

インドの人口は、日本とまったく同じように高齢化しているが、50年遅れている。1950年から2015年までのインドと日本の人口と、2016年から2100年までの推定と組み合わせると、インドは高齢化において日本より50年遅れているようである[62]。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads