トップQs

タイムライン

チャット

視点

気候変動による海洋への影響

ウィキペディアから

Remove ads

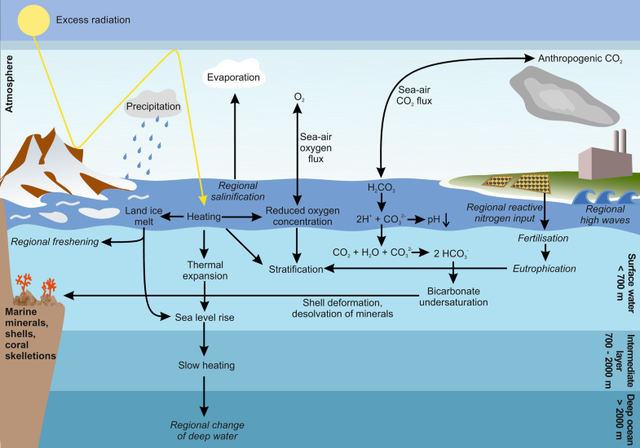

気候変動による海洋への影響(きこうへんどうによるかいようへのえいきょう、英:effects of climate change on oceans)の中でも最も重要なものの一つは海洋温暖化すなわち海水温の上昇であり海洋熱波の発生頻度が増加している。気温と海水温の上昇は、水が温まることで膨張することや、陸上氷床と海氷が溶けることによる海面上昇を引き起こす。さらに海水酸性化・海水中酸素濃度低下・海洋成層化の増加などがあり、これらすべてが海流の変化、例えば大西洋子午面循環(AMOC)の弱体化などを引き起こす[2]。

Remove ads

概要

海洋温暖化の主な原因は陸地の温暖化同様、人間活動による温室効果ガス(二酸化炭素やメタンなど)の排出であり、主に化石燃料の燃焼と森林破壊によるものである。地球規模の温室効果では気候システムに追加された熱の大部分を海が吸収するため特に海洋が温まりやすくなる[3]。また大気中の余分な二酸化炭素の一部を海が吸収することで、海水が酸性化する[4]。人間活動が排出した二酸化炭素の約25%は海洋が吸収していると見積もられている[4]。

海洋のさまざまな層は異なる温度を持ち、海は深いほど水温は低くなる。気温上昇により海面が温まると、温かく比重の軽い水は表層にとどまりやすくなるため、海洋の表層と深層の混合が減少し温度の成層化(熱的成層化)が進行し[5]:471、冷たい深海水の循環が減少する。鉛直方向の混合が弱まると海が熱を吸収しにくくなり、その分の熱が大気および陸地へ移行することになる。その結果熱帯性低気圧や嵐に投入されるエネルギー量が増加し、かつ深層から表層への栄養分供給が減少する。これらの変化は同時に海洋の炭素隔離量を低下させる[6]。同時に海水塩濃度の差も広がり、塩分の高い海域はより塩辛く、淡水に近い海域はより塩分が少なくなる[7]。

温かい水は冷たい水より酸素溶解量が少ないため海洋から大気中へ酸素が移動する。したがって上で述べた熱的成層化が進むと表層から深海への酸素供給が減少し、深層の酸素濃度がさらに低下する[8]。すでに海洋全体の各深度にわたって酸素が失われており、酸素最少帯の規模は世界中で拡大している[5]:471。

これらの変化はすでに人間活動の圧力がかかっている海洋生態系にさらなる負担をかけ、生物多様性の損失や種の分布の変化を引き起こしている。熱帯では、サンゴはわずかな温度変化にも敏感で水温上昇がサンゴ礁を白化させ、寒帯では温暖化で海氷が喪失し、ホッキョクグマやコウテイペンギンなどその環境に依存する動物に深刻な脅威となっている[2]。

海洋に関連する気候システムの多くの要素は温暖化に対してゆっくりと反応する。たとえば深海の酸性化や海洋熱含量の増加は何千年も続くとされる[9]:43。たとえ温室効果ガスの排出がゼロになったとしても、氷床は温暖化に対してゆっくりと反応し、海水はすでに温暖化で膨張しており熱を取り込み続けるため、海面上昇も何世紀あるいは何千年も続くと考えられている[9]:77。

Remove ads

増大する温室効果ガス濃度による変化

要約

視点

2020年で大気中の二酸化炭素濃度は410ppmを超えており、産業革命前のほぼ1.5倍であり、このような高濃度と急速な増加速度は地質記録の過去5500万年において前例がない[4]。この原因は明確に人為的なものであり、化石燃料の燃焼、工業活動、土地利用や土地変化に起因している。海洋が人為的二酸化炭素の主要な吸収源であるという考えは、少なくとも1950年代後半から科学的に議論されており[4]、海洋が人為的二酸化炭素排出の約4分の1を吸収していると考えられるいくつかの証拠がある[4]。海洋の温暖化の程度は人類の気候変動緩和努力にかかっている。

IPCC 特別報告「変化する気候における海洋と雪氷圏」(2019)[11]:9によると:

- 1970年以降、地球の海洋が継続的に温暖化しており、気候システムにおける余分な熱の90%以上を吸収しているのはほぼ確実である。

- 1982年以降、海洋熱波の発生頻度はほぼ2倍となっており、強度も増加している。

- 1993年以降、海洋の温暖化速度は2倍以上になっている。

- 二酸化炭素の吸収増加により、海洋の表面酸性化が進行している。

- 表層から1000メートルまでの範囲で酸素が喪失している。

海水温上昇

気候変動の結果として海洋が温暖化していることは明らかでありその速度は増している[11]:9。2022年には地球の海洋が人類の観測史上(当時)最も高温になった。これは海洋熱含量によって判断され2021年の最高記録を2022年に超えた[14]。海洋温度の持続的な上昇は、主に温室効果ガスの増加による地球のエネルギー不均衡の避けがたい結果である。産業革命以前と2011年~2020年の期間を比較すると、海洋表面の温度は0.68~1.01℃上昇している[15]:1214。

海洋熱の大部分は南極海で吸収されている。例えば1950年代から1980年代の間に南極周辺の南極海の温度は0.17℃上昇しており、これは全地球平均のほぼ2倍の速度である[16]。

IPCC 特別報告「変化する気候における海洋と雪氷圏」(2019)[5]によると温暖化の速度は深度によって異なり、上層(700メートルより上)で最も急速に温暖化している。1981年から2019年のデータで1世紀あたり、海洋深度1000メートルでは約0.4℃、深度2000メートルでは約0.1℃の温暖化が観測されている。南極海(南緯55°)では温暖化のパターンはやや異なり、最も高い温暖化(1世紀あたり0.3℃)は深度4500メートルで観測されている[5]:Figure 5.4。

海洋温暖化は海底堆積物の下に存在するメタンクラスレートから大量の温室効果ガスであるメタンを放出させる可能性があるが、2021年のIPCC第6次評価報告書では海底のメタンクラスレートが今世紀中に「排出量の経路から目立って外れるような変化」を引き起こすとは考えられていない[9]:107。

海洋熱波

海洋熱波は海洋生物にも影響を与える。例えば2019~2021年の太平洋北西部の海洋熱波[17]の影響により、ベーリング海のズワイガニは2018年から2022年にかけて84%減少し98億匹が失われた[18]。

地球温暖化に伴って海面水温が上昇し続けるため、海洋熱波の頻度・期間・規模(面積)・強度は今後も増加し続けると予測されている[19]:1227。IPCC第6次評価報告書(2022年)は「海洋熱波は1980年代以降頻度が増加し強度も増し、より長く続いている。また2006年以降は非常に高い確率で人為的気候変動が原因である」と述べている[20]:381。この結果は2019年のIPCC報告においても確認されており、「海洋熱波は頻度が2倍になり、より長く激しく広範囲になっている(非常に可能性が高い)」とされている[21]:67。海洋熱波は2081~2100年には1995~2014年と比べて、温室効果ガス排出が少ない場合で4倍、多い場合で8倍に増加すると予測されている[19]:1214。

海洋熱含量

海洋熱含量(OHC)または海洋熱吸収(OHU)は、海が吸収・保持するエネルギーを指す。海洋熱含量と海面上昇は、気候変動の重要な指標であり、海洋熱含量の変化は海洋温暖化を最もよく示す指標である[22]。海洋熱含量を計算するにはさまざまな場所や深さでの海水温を測定する。海盆または海全体におけるエンタルピーエネルギー変化の面積密度を積分することで、総海洋熱含量が求められる[23]。

1970年頃から観測された着実な上昇傾向は、1958年の世界的な追跡開始以降続いている[24]。1969~1993年と比較して、1993~2017年の熱吸収が増加している[5]:457。1971~2018年の間の地球の、人為的温室効果ガス排出増加により生じた[25]:1228余分な熱エネルギーの90%以上が海洋熱含量の増加によって説明されている[26][27]。2020年までに追加されたエネルギーの約3分の1が、700メートルより深い場所まで到達していた[28][29]。

2024年には2023年の記録を更新し、世界の海洋が再び観測史上最も高温となった(当時)。深度2000メートルまでの海洋熱観測で上位5つの記録はすべて2020~2024年の期間に発生している[30]。

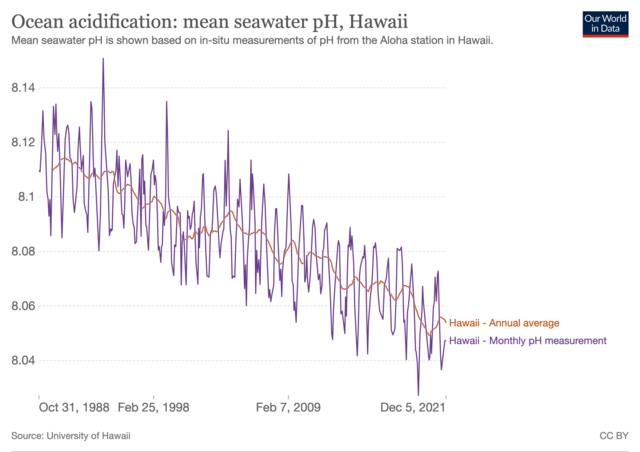

海洋酸性化

海洋酸性化とは海洋のpHの継続的低下(=酸性度が上昇)である。人間活動による二酸化炭素排出が海洋酸性化の主な原因であり、2024年現在大気中の二酸化炭素濃度は422 ppmを超えている[33]。大気中の二酸化炭素は海洋に吸収され炭酸となり海水酸性度を高める(注:これは海水がすでに酸性になっているという意味ではない。海水は依然として弱アルカリ性でありpH8前後である)。

1950年から2020年の間に、海面の平均pHは約8.15から8.05へと約0.1低下した[34]。これは水素イオン濃度が26%増加することを意味する(注:pHは常用対数スケールであり、pHの1低下は水素イオン濃度の10倍増加を意味する)。海面のpHと炭酸塩の飽和状態は、海の深さや場所によって異なる。二酸化炭素の水に対する溶解度は水温が低いほど大きいため、寒冷で高緯度の海域はより多くの二酸化炭素を吸収しより酸性となる。大気と海洋の二酸化炭素交換に影響を与える要因はその他にも海流や湧昇帯の存在・大陸から淡水を供給する河口からの距離・海氷の被覆・化石燃料の燃焼や農業から発生する窒素酸化物や硫黄酸化物との大気交換など複数存在し、それによって地域的な海洋酸性化が生じる[35][36][37]。

海洋酸性化は海洋生物にとって石灰化の減少・免疫応答の低下・生殖などの基本機能に対するエネルギーの減少など多くの有害な影響をもたらし[38]、海洋での食物連鎖に影響しうる[39][40]。軟体動物やサンゴのような海洋で石灰化する生物は特に脆弱である。なぜならこれら生物は殻や骨格を形成するために炭酸カルシウムに依存しており[41]、炭酸カルシウムはさらに過剰の二酸化炭素(=炭酸)と反応すると炭酸水素カルシウムとなり水に溶けてしまうからである。約10億人が漁業・観光業・沿岸管理といったサンゴ礁が提供するサービスに全面的または部分的に依存している。

Remove ads

物理的環境への影響

要約

視点

海面上昇

→詳細は「海面上昇」を参照

多くの沿岸都市では、今後数十年さらにはそれ以降も沿岸洪水が発生すると見込まれている [43] :1318。人的活動により地盤沈下した地域ではさらに悪化する[44]。2050年までに、特に東南アジアで数億人が沿岸洪水の脅威にさらされる[44]。

1901年から2018年の間に平均海面水位は15~25 センチメートル上昇、1970年代以降は年間2.3ミリメートルのペースで上昇しており、これは過去少なくとも3,000年間で最も急速な海面上昇である[45]:1216 。1993年から2018年の間、氷床や氷河の融解が海面上昇の44%を占め、残りの42%は水の熱膨張によるものであった[46]:1576。さらに2013年から2022年の10年間では、上昇速度が年間4.62ミリメートルに加速しており[47]、人間活動による気候変動が主原因とされている[48]:5,8。

海流の変化

→詳細は「en:Ocean § Ocean currents and global climate」、および「en:Atlantic meridional overturning circulation」を参照

海流は、太陽光・緯度間の温度差・卓越風・塩水と淡水の密度差によって引き起こされる。赤道付近では暖かい空気が上昇し、その後極地に向かって移動するにつれて再び冷却される。冷えた空気は極地付近で沈降し、その後赤道方向に移動するにつれて再び温まり上昇する。これによりハドレー循環と呼ばれる大規模な風のパターンが生まれ、それに似た効果が各半球の中緯度帯にも見られる。これらの風のパターンは表層海水を駆動し、海面の水をより高緯度の冷たい空気のある地域へと運ぶ[50][要ページ番号]。運ばれた水は冷却され高密度となり海底へと沈むことで、北では北大西洋深層水(NADW)南では南極底層水(AABW)を形成する[51]。

この沈降と低緯度における湧昇、そして風による表層水の移動が駆動力となり、海流が海水を海洋全体に循環させている。そこへ地球温暖化が加わると、特に上記の様な深層水が形成される地域で変化が生じる[52]。すなわち温暖化により氷河や極地の氷冠が融解するにつれて、淡水が高緯度地域に大量に供給されるようになり、表層水の密度が低下、その結果温暖化前よりも水が沈みにくくなり海流が弱まる[52]。

地球規模の熱塩循環の一部である大西洋子午線循環(AMOC)は産業革命以前と比べて弱まっている可能性があると、現代の観測と古気候学データは示している[43]:1237。そのデータは不確実性が大きく確実とはいえないものの、2021年に評価された気候変動の予測によれば、AMOCは21世紀を通して弱まる可能性が非常に高いとされている[43]:1214。その弱体化は地球規模の気候に重大な影響を及ぼす可能性があり、特に北大西洋が脆弱である[2]:19。

海流の変化は、海水温に依存する二酸化炭素の吸収能力や、海流が輸送する栄養塩に依存する海洋一次生産にも影響を及ぼす。AMOCのような深層循環は極めて遅く(数百年から数千年)気候変動に対しても反応が遅い[53]:137。

海洋成層化

→詳細は「en:Ocean stratification」および「en:Ocean § Physical properties」を参照

通常、表層水は深層水よりも温かいため密度が低くなり成層化を引き起こす[54]。成層は海流形成に重要な影響を与え、栄養塩の深層から表層への移動と、同時に起こる補償下降流による大気中酸素の表層から深層への移動を制限する[53]。すなわち成層構造は表層と深層の混合を制限し、熱・炭素・酸素・微粒子物質の交換を減少させる[54]。

海洋成層構造はすべての海洋盆地において見られ、その変化は生物生産性や酸素レベルに影響を及ぼし重要である。地球温暖化(と一部の地域では塩分変化)により、熱帯域では蒸発によって塩分濃度と密度が上昇し、高緯度では氷の融解により塩分濃度が低下することで、表層海洋の成層が強化されている[43]。

海水酸素濃度の低下

→詳細は「en:Ocean deoxygenation」を参照

気候変動は海洋中の酸素にも影響を与えている。これは沿岸域だけでなく外洋でも同様である[57]。外洋深層には酸素最少層と呼ばれている自然に酸素が少ない領域が存在しており、遅い海洋循環によって大気中の酸素から隔離されている。表層から沈降する有機物が分解される際に酸素が消費されることによっても酸素濃度が低下する。さらに、酸素の水への溶解度は温度が上がると低下するため、海洋温暖化はいっそう酸素濃度を低下させる[58]。

海洋全体の酸素濃度は1960年代からの50年間で約2%減少したと推定されている[58]。低酸素はほぼすべての生物にとってストレス要因であり、極端に酸素が少ない環境では生物相が著しく貧弱になる。これらの酸素最少層は今後さらに拡大する可能性があり、気候変動によって引き起こされる深刻な海洋生態系への脅威と考えられている[2]。

もうひとつの懸念は沿岸海域に関する。河川からの栄養塩供給が増加すると有機物の生産と沈降が活発になり酸素が消費され、その結果一部の沿岸地域では極端な酸素欠乏水域すなわち貧酸素水塊が発生する[59]が、これらが気候変動による成層構造の強化のため悪化している[2]。2018年の総括によると特に欧州北海沿岸・米国東海岸・西日本沿岸での低酸素が顕著で、多くの場所で海水1リットル中の溶存酸素量が2ミリグラムを下回り[57]、これは多くの魚類にとって致死的な低酸素レベルである(魚類の健康には1リットル中5ミリグラムが推奨されている)[60]。

熱帯低気圧の激甚化

気候変動とそれに伴う海洋温暖化は、熱帯低気圧やモンスーンの強度の増加、異常気象の発生を引き起こし、一部地域で降水量が増加し他地域で乾燥化が進む[43]。さらに風のパターンの変化により、一部の地域では波の高さが増加すると予測されている[61][43]:1310。

ある研究によれば人為的な気候変動は海洋を温め続け、これにより海洋に「過去に蓄積された影響の記憶を保持」させ、その結果海洋の熱含有量および海面水温が一方的に上昇する。したがって熱帯低気圧はより強力に、より大きく、より長く持続し、降雨量も大幅に増加することになり、その一例が2017年のハリケーン・ハービーである[62]。

気候変動は熱帯低気圧に多様な影響を与えている。降水量と風速の増加、非常に強力な嵐の頻度の増加、最大強度に達する場所の極方向への拡大などが、人為的気候変動の影響の一部である[63][64]。熱帯低気圧は温かく湿った空気をエネルギー源とし、気候変動によって海水温が上昇しているため、供給エネルギー量がさらに増大する[65]。

1979年から2017年の間に、サファー・シンプソン・スケールでカテゴリー3以上の熱帯低気圧の割合が世界的に増加した。この傾向は北インド洋[66][67]・北大西洋・南インド洋で特に顕著であり、特にアラビア海でサイクロンの頻度・持続時間・強度が著しく増加した。1982年から2019年の間に、アラビア海におけるサイクロンの数は52%、非常に強力なサイクロンの数は150%、サイクロンの総持続時間は80%、非常に強力なサイクロンの持続時間は260%、それぞれ増加した[66]。北太平洋では熱帯低気圧がより高緯度の冷水域へ移動しているが強度の増加は見られていない[68]。

気温が2°C上昇すると、熱帯低気圧のうちより高いカテゴリー(4および5)に達する割合が13%増加すると予測されている[63]。2019年の研究では、大西洋地域で観測されている熱帯低気圧の急速な強化の傾向が、気候変動によって引き起こされていることが示されている[63]。急速強化サイクロンは予測が困難であり、沿岸地域にとってさらなるリスクとなっている。

海水塩濃度変化

熱塩循環は、深海から冷たく栄養豊富な水を海面へと運ぶプロセス(湧昇)を担っている[69]。温暖化下で氷床や氷河の融解により海洋に流入する淡水量が増えると熱塩循環のパターンが変化し、海洋の塩分濃度も変化しうる。

海水中の塩分濃度を英語ではsalinityというがここでは海水塩濃度と呼ぶ。塩分は蒸発しないため、淡水の降水と蒸発が海水中に残留する塩濃度に強く影響を与える。ゆえに水循環の変化は海面塩分測定に強く現れることが1930年代から知られている[7][70]。

長期観測記録によれば明確な傾向が見られ、地球規模での塩分パターンがこの期間中に増幅している[71][72]。すなわち高塩分地域はさらに海水塩濃度を増し、低塩分地域はより淡水化している。高塩分地域は蒸発が支配的であることから、塩分増加は蒸発がさらに増加していることを示し、同様に低塩分地域の塩分濃度の低下は、降水量がより増加していることを示している[73][5]。

海氷減少と変化

海氷の減少は南極海よりも北極海で顕著である。北極圏の海氷は、気候変動により面積と体積の両方で減少している。北極圏海氷減少は21世紀初頭に加速しており、10年ごとに4.7%の減少率となっている(初期の衛星観測記録以降、50%以上減少している)[75][76][77]。北国圏の夏季の海氷は21世紀中に消滅する可能性が高い[78]。

南極圏の海氷面積は年ごとの変動が非常に大きく、2013年から2023年の間に記録的な増加と減少が観測されている。1979年の衛星観測開始以降、全体的な傾向はおおむね横ばいであり北極圏とは対照的である[79][80]。2015年から2023年の間に海氷面積は減少しているが、高い変動性のため統計的に有意な傾向とはいえない[79]。

Remove ads

生物学的プロセスへの影響

要約

視点

海洋生産性

海洋表層での光合成は浮遊性微細藻類である植物プランクトンが担っている。光合成によって作られた有機物が細菌により分解される際、酸素を消費し二酸化炭素を放出する。したがって有機物の一部が大気中酸素と接触しない深層へと沈降しそこで分解すると、そこでの海水中酸素濃度は減少し、二酸化炭素・炭酸塩・重炭酸塩の濃度が増加する。このような海洋内の二酸化炭素の循環は、地球規模の炭素循環の重要な一部である[53]。

有機物は栄養素(窒素、リンなど)を取り込んで作られたものであり、沈降するとそれらの栄養素も深層へ運ばれる。したがって表層の生産性は、深層から表層への栄養素の逆輸送(海洋混合や海流)に部分的に依存しており、一般的には温暖化による海洋成層化は海洋の生産性を低下させる方向に働く。例えばインド洋では、過去60年間にわたり気候温暖化の影響で生産性が低下していると推定されており、今後もその傾向が続くと予測されている[81]。海洋生産性の低下は、温暖化・成層化・光・栄養素・捕食など多くの因子が複合的に影響し、非常に高い排出シナリオ(RCP8.5)のもとでは、2100年までに海洋生産性が4~11%減少する可能性が非常に高い[5]:452。

緑色に変わる海洋

衛星画像解析によれば、気候崩壊が進行する中で海洋が青色から緑色へと徐々に変化している。これは世界の海洋表面の大部分で検出されており、気候変動によってプランクトンの個体群が変化していることが原因である可能性が考えられている[82][83]

有害藻類の大量発生

→詳細は「en:Harmful algal bloom」を参照

有害藻類の大量発生(HAB)は1980年代以降沿岸地域においてその発生範囲と頻度が増加している[2]:16。特に南オーストラリア州のグレートサザンリーフ全域で、かつてない規模で海洋生物に壊滅的な被害をもたらしており、気候変動に伴い増加すると予想されている[84][85]。

HABの増加は気候変動によるものというより観測技術が向上したことによる可能性もある[86]:463が、いずれにせよHABは地域の食料安全保障・観光業・経済に悪影響を与え懸念材料である[2]:16。HAB促進要因は海洋温暖化・海洋熱波・低酸素・富栄養化(水質汚染)などである[87]:582。

海洋酸性化と石灰化生物

石灰化生物は、独立栄養生物から従属栄養生物まで食物連鎖を構成しており、円石藻・サンゴ・有孔虫・棘皮動物・甲殻類・軟体動物など幅広い[88][89]。海洋酸性化による石灰化の変化がこれら生物の生態系に与える影響は複雑であるが、多くの石灰化生物が海洋酸性化によって悪影響を受ける可能性が高い[90][91]:413。海洋酸性化によって、一部の生物は石灰化を維持するため、活動に使われるエネルギーの配分を変えざるを得なくなる可能性がある[92]。例えばマガキでは、pHバランスの乱れによるエネルギーのトレードオフのせいで、代謝的な変化とともにその石灰化速度が変わるとされている[93]。

サンゴ

→詳細は「en:Coral bleaching」および「サンゴ礁」を参照

サンゴ礁は造礁サンゴによって形づけられる海中生態系であり、炭酸カルシウムによって結びつけられたサンゴポリプのコロニーによって形成される[94]。サンゴ礁は生物多様性の重要な中心であり、沿岸保護・食料・多くの地域における観光の維持のためにそれらに依存する何百万人もの人々にとって不可欠である[95]。

温暖海域のサンゴは明らかに減少しており、海洋温暖化・海洋酸性化・汚染・漁業などの人的活動による物理的損傷など、複数の脅威によって過去30~50年間で50%が失われており、今後さらに失われると予測されている[95][96]:416。

サンゴの白化は熱ストレスによってサンゴの組織内に共生している藻類が失われることで起こる。海水温が1~2℃持続的に上昇するだけで白化する[97]。IPCC第6次評価報告書(2022年)によれば海洋熱波はサンゴ礁の大規模な死滅を引き起こしており[86]:381、1980年代初頭以降の大規模なサンゴ白化の頻度と深刻さは世界的に急激に増加している[86]:416。地球の平均気温が1.5℃以上上昇すると、多くのサンゴ礁が回復不能な変化と損失を被るとされている[86]:382。グレートバリアリーフでは1998年以降頻繁に起こるようになり、2016年から2020年の間に3回発生している[98]。

2℃以上の気温上昇ではサンゴは死滅しサンゴ礁を形成する骨格は崩れ始める。フロリダ・キーズ沿岸に生息するAcropora サンゴ種は長年にわたり高温に苦戦し、それらを回復させるための集中的な保全活動が行われてきた。しかしついに2023年、水温が数週間にわたって月平均海面水温の最高値を2.5℃上回る急激な温暖化現象が発生し、これら野生サンゴも移植サンゴも絶滅した[99]。

海洋酸性化は石灰藻の石灰化の生理機構に影響し石灰藻の生物多様性を減少させるため[100]、海洋酸性化もサンゴ礁にとって死活問題である。サンゴの骨格はアラゴナイトと呼ばれる炭酸カルシウムの一種から形成されており、骨格の形成には海水中の炭酸イオンとカルシウムイオンの存在が重要である。これらが海水中にどれだけあるかを示す指標がアラゴナイト飽和度で、サンゴへの海洋酸性化影響の指標としてよく使われる[101]。アラゴナイトが飽和していない海水では、サンゴはアラゴナイトを十分に取り込むことが出来ず成長できない。冷水域であるイルミンガー海を対象とした2018年の研究では、 1991年から2016年にかけて炭酸イオン濃度の低下により、アラゴナイト飽和層が年間約10~15メートル浅くなり、アラゴナイト飽和水の体積も減少していた。現在の炭素排出の進行下では2050~2060年までに、北大西洋の冷水域のサンゴの約70%が植生している海域が、サンゴにとってはアラゴナイト不足の「腐食性」の水域になると予測されている[102]。

2025年10月にネイチャー誌に発表された研究は、400を超える熱帯西大西洋のサイトで化石サンゴ礁堆積物を分析して、さまざまな炭素排出シナリオ(SSP)の下で今世紀末までに生じるサンゴ礁上の水深の増加の大きさを見積もった結果、熱帯西大西洋のサンゴ礁の70%以上が2040年までに純侵食状態に移行し、温暖化が2℃を超える場合(SSP2~4.5以上)には少なくとも99%のサンゴ礁が侵食されると予測した。さらに重大なことに、サンゴ礁成長と海面上昇の軌道が異なるため海面上昇の影響は増幅する。すべての温暖化シナリオで2060年までに水深は現在より約0.3~0.5m増加し、2℃を超える温暖化シナリオでは、今世紀末までに水深が0.7~1.2m増加すると予測した[103]。

Remove ads

海洋鳥類への影響

ペンギン類

ペンギンは南極の食物網の頂点に位置しておりすでに温暖化の影響を大きく受けている。氷のないところでコケを素材として営巣するジェンツーペンギンは、これまでアクセスできなかった地域にまで分布を広げ、個体数を大きく増やしている[105]。アデリーペンギン・ヒゲペンギン・コウテイペンギン・キングペンギンの個体数は減少しており[106]:2327、これら脆弱なペンギン種が温暖化に対処するには順応・適応・または分布域移動によるが[107]、分布域移動は元の生息地での絶滅を意味する[108]。

2014年に発表されたマゼランペンギン最大のコロニーに関する27年間の研究によれば、気候変動による極端な天候によるヒナの平均年間死亡率は7%であり、ある年では最大50%を占めていた。このコロニーの繁殖ペアは1987年以降24%減少している[109][110]。ヒゲペンギンの個体数もまた、主にナンキョクオキアミの減少により減っている[111]。アデリーペンギンは2060年までに西南極半島沿岸のコロニーが約3分の1(全体の約20%)減少すると見積もられている[112]。

早くも2008年には、南極海の水温が0.26℃上昇するごとにキングペンギンの個体数が9%減少するとの推定がなされていた[113]。最悪の温暖化シナリオでは、キングペンギンは現在の8つの繁殖地のうち少なくとも2つを永久に失い、絶滅を避けるためには種の70%(110万ペア)が分布域移動を余儀なくされる[104][114]。コウテイペンギンも同様のリスクにさらされており、温暖化抑制策が取られない場合、2100年までに種の80%が絶滅の危機に瀕すると見積もられているが、温暖化抑制が取られた場合、この数値は2℃目標で31%、1.5℃目標で19%にまで低下させうる[115]。

2022年、南極の海氷面積は過去最低(当時)となり、コウテイペンギン繁殖に壊滅的な失敗をもたらした。低海氷の地域的な異常値が最も大きかったのは、南極半島西側のベリングスハウゼン海中部および東部地域であった。衛星画像によるコウテイペンギンのコロニーの地域的な繁殖状況調査により、この地域の5つの繁殖地のうち1か所を除くすべてで、2022年の繁殖期の巣立ち期開始前の海氷崩壊後に完全な繁殖失敗となったことが明らかであった[116]。この海氷減少傾向が続けば早ければ今世紀中にコウテイペンギンは絶滅の可能性がある[117]。米国魚類野生生物局は2022年10月、コウテイペンギンを絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(ESA)に基づく絶滅危惧種に指定した[118]。

Remove ads

海洋哺乳類への影響

要約

視点

海洋哺乳類への影響は特に北極地域で直接的であり、生息地の喪失・温度ストレス・厳しい天候への曝露などである。間接的影響には病原体と宿主の関係の変化・捕食者と被食者の相互作用による体調の変化・有毒物質への曝露の増加・人間との接触の増加などがある[119]。海洋哺乳類は海に生きるように進化してきたが、気候変動は海洋哺乳類がそこに生きるように進化してきた生息地に影響を及ぼしている[120][121][122][123]。一部の種は適応できず絶滅しうる[124]。海洋哺乳類に対する海洋温暖化の影響は明らかに大きいにもかかわらず今だに十分に理解されていない[125]。

従来、気候変動に対して最も脆弱であるのは北極圏の海洋哺乳類であると考えられてきた。北極圏海氷の著しい減少が観察され将来的にも予測されているからである。しかし2020年の研究によれば、最も気候変動に脆弱な種は北太平洋、グリーンランド海、バレンツ海に存在している[125]。北太平洋の海洋哺乳類はすでに人的脅威(海上交通・汚染・沖合の石油/ガス開発など)に晒され続けてきているところへ、今や温暖化によって二重の脅威のもとにあり[126]これらは相乗的に影響を及ぼしうる。その結果これらの生態系は海洋生態系機能にとって不可逆的な結果に直面する[125]。

海洋生物は一般的に陸上生物と比べて比較的一定の温度環境にさらされているため、温度変化に対してより敏感である傾向がある[127]。海水温の上昇が続けば、一部の生物種は寒冷域へと移動し、地域的に姿を消し分布域を縮小させるかもしれない。ある生物種の減少はそれを捕食する海洋哺乳類に影響し、その海洋哺乳類の生息域縮小につながりうる。もし適した新たな生息域を見つけられない場合、その種は地域的に絶滅しうる[127]。

海氷の変化は、病原体の伝播、捕食連鎖の変化による動物の体調への影響、北極圏への人間の干渉増加、それによる有毒物質への曝露などにより、動物の健康に間接的にも悪影響を及ぼす[128]。海面上昇も海洋哺乳類が依存している沿岸環境に影響を与える[129]。

ホッキョクグマ

気候変動によってホッキョクグマに最も深刻な脅威となるのは、生息地の喪失による栄養不足と飢餓である。ホッキョクグマは、海氷をプラットフォームとしてアザラシを狩る。海氷が早く融解するようになり、クマたちは夏の終わりから秋の初めという食料が不足する時期を乗り切るための脂肪蓄積が不十分なまま陸に上がることを強いられる[130]。海氷の減少は、クマたちがより長い距離を泳がなければならない状況も生み出し、これが体力を消耗させには溺死に至ることもある[131]。薄い海氷は崩壊しやすく、ホッキョクグマがアザラシに近づくのを困難にしている[132]。さらに海氷生息地の喪失はアザラシの個体数そのものも減少させる[133]。言うまでもなく飢餓はクマの体調を悪化させ、成獣メスの繁殖率も子グマや若グマの生存率も低下させる[134]。

アザラシ

→詳細は「en:Ringed seal § Climate change」を参照

アザラシもまた気候変動の影響を受けやすい海洋哺乳類である[124]。ホッキョクグマと同様、一部のアザラシ種は海氷に依存して進化してきた。彼らは海氷のプラットフォームを使って繁殖し子育てを行う。2010年および2011年には、北西大西洋における海氷が史上最低(当時)またはそれに近いレベルまで減少し、薄い氷上で繁殖していたタテゴトアザラシやワモンアザラシの死亡率が上昇した[135][136]。20年間にわたる追跡調査の中で、南大西洋のサウスジョージアに生息するナンキョクオットセイは、海面温度異常の増加とともに極端に減少した[137]。

イルカ

気候変動はさまざまなイルカ種にも大きな脅威である。イルカは広範囲に分布する海洋哺乳類であり、それゆえさまざまな形で気候変動の影響を受けやすい。最も一般的な影響は、世界的な水温の上昇である[138]。このため、多くのイルカ種は分布域を変化させ、通常の生息地域からより冷たい水域へと移動している[139][140] 。水温の上昇によるもう一つの副次的影響として、有害藻類の大発生があり、これがバンドウイルカの大量死を引き起こしている[138]。

地中海では海面温度・塩分・湧昇強度・海面水位の上昇により餌資源が減少し、地中海に生息するハナゴンドウ亜個体群が著しく減少し、この個体群は2003年に絶滅危惧種に指定された[141]。西オーストラリアのシャーク湾世界遺産地域では、2011年の海洋熱波の後ミナミハンドウイルカの地域個体群が著しく減少した[142]。淡水イルカも蒸発率上昇・水温上昇・降水量減少・酸性度増大などによって、気候変動の影響を大きく受けている[143][144]。

セミクジラ

セミクジラは記録されること自体が非常に少なく[145]環境省のレッドリスト[145]および日本哺乳類学会では絶滅危惧種に指定されている[146]。生存している個体数の推定値も100 - 500頭未満と不透明であるだけでなく[147]、最も絶滅の危機に瀕した大型鯨類の一種とされている。人為的な気候変動は、繁殖・分布域・餌へのアクセス・人間活動による干渉・個体の健康状態などへの影響によりセミクジラに対して明確かつ拡大しつつある脅威をもたらしている[148][149]。

気候変動による海洋循環および水温の変化は、セミクジラの採餌や生息地利用パターンに影響を及ぼし、多くの有害な結果をもたらしている[150]。温暖化によって、重要な餌資源である動物プランクトン(Calanus finmarchicus)が減少し[151]、セミクジラに飢餓[152]や繁殖不成功[150][153]を引き起こす。

Remove ads

産業への影響

漁業・養殖業

気候変動による海洋システムへの影響は、漁業や養殖業の持続可能性、それに依存する地域社会の生計手段、そして海洋が炭素を捕捉・貯蔵する能力(生物ポンプ)に影響を与えている。海面上昇の影響は、沿岸の漁業地域社会が気候変動の影響を大きく受けることを意味しており、降水パターンの変化や水利用の変化は、内陸の淡水漁業や養殖業に影響を与えている[154]。気候変動による洪水・疾病・寄生虫・有害藻類などの発生リスク増加は、養殖業の生産高やインフラの損失につながる[155]。

気候変動の影響は各漁業の文脈によって異なり[156]、水産物製品の利用可能性や貿易に大きな変化をもたらしうる[155]。その地政学的および経済的影響は大きく、とくにこの分野に最も依存している国々にとって深刻である。最大漁獲可能量の最も大きな減少は、熱帯地域特に南太平洋地域において予想される[155]:iv。気候変動は2100年までに世界の魚類群集バイオマスを最大30%減少させると予測されている[157]。

Remove ads

関連項目

引用

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads