トップQs

タイムライン

チャット

視点

南極圏気候変動

ウィキペディアから

Remove ads

南極圏はその人類から最も隔離された位置にもかかわらず南極圏気候変動(なんきょくけんきこうへんどう、英:Climate change in Antarctica)の最中にある 。南極圏での急激な変化の可能性は北極圏に比べよく理解されていないが、永続的な変化の証拠が出てきている。南極圏の海氷面積減少はいくつかの点では北極圏の海氷減少よりも急激かつ非線形であり、潜在的に不可逆である。南極圏での氷の減少は地球規模の気候転換点連鎖を引き起こす可能性がある。南極圏・南大洋の生態系では繁殖失敗が絶滅リスクを高めている。さらに南極圏におけるこれら急激な変化の間には、正の気候変動フィードバックが一般的に存在している[1][2][3]。

概要

要約

視点

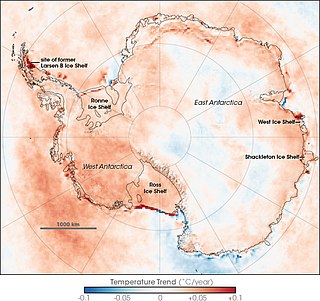

南極大陸のうち寒冷で安定した東南極では2000年代までは温暖化は見られなかった[4][5]ものの、西南極は1950年代から2000年代にかけて10年ごとに0.1℃以上の温暖化が進み、南極半島は20世紀中頃以降に3℃の温暖化が確認されている[6]。南極海は他のどの海洋よりも多くの海洋熱を吸収しており[7]2,000メートル以深では顕著な温暖化が見られており[8]:1230 、西南極周辺の海洋は1955年以降1℃温暖化した[6]。

南極海の温暖化は南極大陸棚氷の弱体化または崩壊を引き起こしている。東南極氷床は内陸では氷を増加させ続けているものの、多くの沿岸の氷河は後退しており、南極全体では氷損失をもたらしている[8]:1264 。2100年までに南極からの氷損失は世界の海面上昇に約11センチメートルを加えると予測されている。海洋氷床不安定性が2100年以前に引き起こされた場合、西南極はさらに数十センチメートルを寄与する可能性がある[8]:1270 。より大きな温暖化が進行した場合この不安定性ははるかに起こりやすくなり、21世紀の世界の海面上昇を2倍にする可能性がある[9][10][11]。

氷の融解によって生じる淡水は塩分濃度の高い南極底層水を希釈し[12][13] 、南極海深層循環(SOOC)の下層セルを弱めている[8]:1240。いくつかの研究によれば、SOOCの完全な崩壊は地球全体の気温が1.7℃から3℃の間で上昇した場合に起こる可能性があるが、影響が完全に現れるには数世紀かかるとされる[14]。その影響は、南半球での降水量の減少と北半球での降水量の増加・南極海での漁業の衰退・特定の海洋生態系の崩壊の可能性などである[15]。多くの南極の生物種はまだ発見されていないが南極植物相の増加が記録されており[16]、ペンギンのような大型動物はすでに生息地への脅威に直面している。また無氷地帯では、永久凍土融解により温室効果ガスやかつて凍結されていた汚染物質が放出されつつある[17]。

西南極氷床は、2020年の水準から気温を2℃下げない限り[18][19]完全に融解する可能性が高い[20]。この氷床の喪失には500年から13,000年かかるとされている[21][22]が、崩壊した場合、山岳地帯に氷帽が残された場合で3.3メートル、氷帽も融解すると4.3メートルの海面上昇が生じる[23]。一方はるかに安定している東南極氷床の融解は、現在の温暖化レベルで0.5〜0.9メートルの海面上昇にとどまり、氷床全体融解時に生じる53.3メートルのごく一部と見積もられている[24]。しかし温暖化が約3℃の場合東南極でも、ウィルクス盆地やオーロラ盆地のような脆弱な地域が約2,000年かけて崩壊し[21][22]最大で6.4メートルの海面上昇を引き起こす可能性がある[25]。

Remove ads

温暖化

要約

視点

→「南極の気候」も参照

南極は地球上で最も寒く最も乾燥し最も平均標高が高い大陸である。高いアルベド(反射率)を持つ広範囲に通年存在する海氷は氷床自体の明るく白い表面のアルベドをさらに高めている[1]。南極はまたその寒冷さにより、地球上で唯一毎年冬に大気の温度逆転が発生する場所である。通常、大気は地表付近が最も暖かく高度が上がるにつれて冷たくなるが、南極中央部の冬では地表が中層高度よりも冷たくなる[26][1]。これは温室効果ガスが中層大気に熱を閉じ込め、地表や宇宙への熱の流れを妨げるためであり、大気の下層から上層への熱の流れを妨げる通常の温室効果とは逆である。

大陸全体に常設された気象観測所は20か所未満で内陸部にはわずか2か所しかなかった。自動気象観測装置の設置は比較的遅くその観測記録も20世紀の大半では短期間にとどまった。衛星気温観測は1981年に始まり通常は雲のない条件に限定されるため、大陸全体を代表するデータセットが登場するのは20世紀の最終盤になってからであったが、例外は南極半島である。ここでは顕著な温暖化がよく記録されており[27]、20世紀中頃以降は3℃温暖化したことが判明している[6]。

2009年までには、過去の気象観測所のデータと衛星観測を組み合わせ、1957年までさかのぼる一貫した気温記録を作成することが可能になった。それにより南極全体平均で10年ごとに0.05℃以上の温暖化が確認され、東南極の寒冷化は西南極での少なくとも0.176 ± 0.06℃の平均気温上昇によって相殺されていることが示された[28]。この研究は広く報道され[29][30] 後続の研究でも20世紀の西南極における明確な温暖化が確認され、残される不確実性は温暖化の程度であった[31]。2012〜2013年にはWAIS Divideの氷床コアとバード基地の改訂気温記録に基づく推定により、1958年以降の西南極の気温上昇は2.4℃=10年あたり約0.46℃であることが示唆された[32][33][34][35]。一部の科学者は引き続き不確実性を強調しつづけた[36]が、2022年には西南極氷床中央部の1959年から2000年にかけての温暖化が10年あたり0.31℃と絞り込まれ、人間活動による温室効果ガス濃度の増加が原因であることが確定的になった[37]。同時にマクマード乾燥谷での強い寒冷化は局地的な傾向であることが確認された[38]。

2000年以降も南極全体の温暖化傾向は継続し、2020年2月には大陸史上最高気温である18.3℃が記録され、2015年3月の従来の記録(17.5℃)を上回った[39]。東南極内陸部も2000年から2020年の間に明確な温暖化を示し[5][40] 、特に南極点では1990年から2020年の間に10年あたり0.61 ± 0.34℃の気温上昇があり、これは世界平均の3倍である[4][41]。一方で、太平洋十年規模振動(IPO)や南極振動(SAM)などの大気循環パターンの変化によって、西南極の温暖化は鈍化あるいは一部逆転し、南極半島では2002年以降に寒冷化が見られた[42][43][44] 。これらのパターンの変動は自然なものであるが、過去のオゾン層破壊によりSAMは過去600年間で最も強くなっていた。2002年頃からモントリオール議定書によるオゾン層回復に伴ってSAMが逆転することが予測されており[45][46][47] 、これらの変化はその予測と一致している[48]。

最も激しい気候変動シナリオであるRCP8.5では南極の地表気温は2070年までに3℃上昇し[49]、2100年までには平均で4℃上昇すると予測されており、同時に2100年までに降水量が30%増加し海氷が30%減少する[50]。また南極海水温も南緯50度以南で2070年までに約1.9℃上昇するとされている[49]。RCPシナリオは2000年代後半に開発されたものであり、2020年代初頭の研究では、RCP8.5はより中程度なシナリオ(RCP4.5など)に比べて実現可能性が低いとされている[51]。RCP4.5は最悪のシナリオとパリ協定の目標との中間に位置する[52][53]。パリ協定の目標に概ね一致する低排出シナリオの場合、2070年までに南極地表および海洋の温暖化は1℃未満にとどまり、海氷の減少は15%未満、降水量の増加も10%未満となる[49]。

2024年南極熱波

2024年3月(注:南極では夏)、南極大陸に熱波が襲い平均気温を39°C上回る気温に達した[54]。この高温でローマのサイズに匹敵する規模の氷床が破壊し南極海に流入した[55]。この熱波により南極大陸のいくつかの地域で気温が通常より最大22°C高くなり海氷が大幅に減少した。この現象は54人のメンバーからなる主要な国際的な研究プロジェクトによって広範な調査が行われ、熱波の原因の複雑さは「頭が痛くなるほど」だと表現された[56]。

複数の著名な気候学者および気象学者は、この熱波に対して強い恐れと不安を表明した。カリフォルニア大学サンディエゴ校の地球物理学者ジャミン・グリーンバウムは、東南極での毎年の氷の融解の増加を観察し、今後数年間の南極での熱波とその影響に対する恐怖を表明し、ミシガン大学環境持続可能性学部の気候科学者ジョナサン・オーバーペックはこの熱波を「人為的気候変動が地球に与える影響の”目を剥く”兆し」と述べた[57]。

さらに同年7-8月(注:南極では冬)にも熱波が襲い、通常の平均気温が零下約50~60℃のところが零下約25~30℃と記録破りの気温上昇となった。専門家によると南極圏の上空を循環する極渦(冷たい寒気の渦 )が崩壊している可能性があるためという。この現象は約20年に一度の頻度でしか発生しないとされ、しかも南極では過去2002年に一度発生したのみである。気象学者の多くは人為的気候変動の影響が及んでいる可能性を示すデータが増えていると指摘している。[58][59][60]

Remove ads

海洋循環への影響

要約

視点

1971年から2018年の間、地球温暖化による熱エネルギーの90%以上が海洋に吸収された[62]。そのうち南極海は最も多くの熱を吸収しており、2005年以降は海洋に入る全熱量の67~98%を占めていた[63]。西南極の海洋表層の温度は1955年以降で1℃上昇しており、 また南極周極流(ACC)も平均より速く温暖化している[6]。南極海はまた非常に重要な炭素吸収源でもある[64][65] 。こうした特性は、全地球の熱塩循環の半分である南極海オーバーターン循環(SOOC)と関係している。このため地球温暖化が2℃に達する時期の予測は、総排出量以外ではこの循環の強さに何よりも大きく依存している[14]。

このSOOC循環のうち小さい上層セルは風や降水量の影響を最も強く受け、大きな下層セルは南極底層水の温度と塩分によって決まる[67]。1970年代以降上層セルは50~60%強化し下層セルは10~20%弱体化した[68][66]。この変化の一部は、太平洋数十年規模振動(IPO)の自然な周期も関係しているが気候変動も明確な役割を果たしており[69][70]、風や降水量のパターンを変化させる南極振動(SAM)のシフトを引き起こしている[63]。西南極氷床の侵食から生じる淡水の融解は、塩分濃度が高く年間1100〜1500億トンの速度で流れる[8]:1240南極底層水を希釈する[12][13]。2010年代には西南極における氷棚の融解が一時的に減少し、南極底層水と下層セルを部分的に回復させたが[71]、今後はさらに融解が進み循環がさらに衰退すると予測されている[72]。

底層水が弱まり、より温かくより塩分濃度の低い表層水の流れが強まるにつれて、表層水はいっそう浮力が高くなり、それが沈降して底層水と混ざる可能性が低くなることで海洋成層化が進行する[73][68][66] 。ある研究では、最悪の気候変動シナリオ下では循環の強さが2050年までに半減するとしており[72]、その後にはさらに大きな損失さえ発生しうる[15]。古気候学データによれば、この循環全体は過去にも大きく弱まったり完全に崩壊したりしたことがあり、初期的な研究では地球温暖化が1.7℃から3℃の範囲に達すると、そのような崩壊が起きやすくなる可能性があるとされているが、この見積もりは他の多くの気候ティッピングポイントよりは不確かである[14]。このような崩壊は長期的であり、ある推定では今世紀中ではなく2300年前頃に起こるとされている[74]。より広く研究されている大西洋子午面循環(AMOC)と同様、SOOCの大幅な減速または崩壊は地域的および地球規模で大きな影響をもたらし[14]、その想定される影響は、南半球諸国の降水量の減少・北半球における降水量の増加・南極海における漁業の衰退・一部の海洋生態系の崩壊などである[15]。これらの影響は数世紀にわたって現れると考えられているが[15]現在までに行われた研究は限られており、具体的な内容についてはまだわかっていない[14]。

雪氷圏への影響

要約

視点

氷の量の全体的な変化

南極は地域ごとに気温の傾向が異なるため、沿岸部では質量を失っている場所がある一方で、内陸部では質量を増している場所もある。このような対照的な傾向と地域の遠隔性により、平均的な傾向を推定することは困難である[75]。

2018年氷床質量収支相互比較プロジェクト(IMBIE)はそれまでのすべての研究とデータを体系的に見直し、西南極氷床が1992年の53 ± 29 Gt(ギガトン=10億トン)から、調査の最終5年間では159 ± 26 Gtに増加したと推定した。南極半島では年間20 ± 15 Gtの損失があり、2000年以降には年間およそ15 Gtの損失増加が見られ、その大部分は棚氷の消失によるものであった[76]。このレビューによると1992年から2017年にかけて南極では合計2,720 ± 1,390 Gtの氷が失われ、年間平均では109 ± 56 Gtでありこれは約7.6ミリメートルの海面上昇に相当する[76]。

2021年の分析では、Envisat・欧州リモートセンシング衛星・GRACEおよびGRACE-FO・ICESatの4つの研究衛星のデータに基づき、2012年から2016年までの年間質量損失は約12Gtとされた。これは東南極での氷の増加が従来の推定よりも大きく西南極の損失の大部分を相殺したためである[77]。東南極氷床は気温が上昇しても質量を増やすことができる。これは気候変動の水循環に対する影響により降水量が増え、それが凍結し堆積するからである[8]:1262。

21世紀の氷減少と海面上昇

南極の氷損失は世界の海面を2100年までに約11センチメートル上昇させると予測されているが[8]:1270、以下に述べるプロセスにより西南極がさらに多くの海面上昇に寄与する可能性もある。海洋氷床不安定性(MISI)は、氷床が十分な質量を失った後、暖かい海水が海底と氷床の間に入り込む可能性を指す[79]。海洋氷崖不安定性(MICI)は、棚氷に支えられなくなった高さ100メートルを超える氷崖が自重によって崩壊する可能性を指すが、このプロセスは2021年までには観測されたことがなく一部のモデルでのみ見られる[80]。しかしこれらMISIとMICIにより氷床や氷崖が崩壊すると、2100年までに南極が引き起こす海面上昇は、低排出シナリオでも41センチメートル、高排出シナリオでは57センチメートルに達する可能性がある[8]:1270。

一部の科学者はさらに高い推定値を出しているが、すべての科学者が一致しているのは、南極の融解は高い温暖化シナリオのもとでより大きな影響を与え、その場合21世紀全体の海面上昇は2メートル以上に達する可能性があるということである[9][10][11]。ある研究によると、パリ協定が順守されて温暖化が2℃に抑えられれば、南極の氷の損失は2020年のペースで21世紀を通じて続く。しかし温暖化が3℃に達すると2060年以降に氷の損失は加速し、2100年までには年間0.5センチメートルずつ海面を上昇させ始める[81]。

長期的な海面上昇

2100年以降も海面は上昇を続けるがそのペースは大きく異なる可能性がある。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の最新報告(気候変動における海洋と氷圏に関する特別報告書および第6次評価報告書)によると、低排出シナリオでは中央値で16センチメートル、最大で37センチメートルの上昇が予測されている。高排出シナリオでは中央値1.46メートル、最小60センチメートル、最大2.89センチメートルの上昇が見込まれている[8]。

西南極氷床は東南極氷床よりもはるかに小さく海面下深くに接地しているため、長期的には非常に脆弱である。西南極の氷がすべて融けた場合、世界の海面は4.3メートル上昇する[23]。海水と接触していない山岳氷帽はそれほど脆弱ではないが、氷床は大部分が海面下にある。西南極氷床の崩壊により約3.3メートルの海面上昇が発生する[83]。このような崩壊は、125,000年前の最終間氷期にも21世紀初頭現在と同様の気温で発生したとわかっているので、もはや避けられないと考えられている[84][85][18] 。アムンゼン海も、このまま進行すれば氷床の崩壊が避けられない速度で温暖化が進行している[19][86]。

2020年の研究によると、西南極の氷の喪失をいったん引き起こすと、それを逆転させる唯一の方法は地球の平均気温を産業革命前より1℃、2020年よりも2℃低下させることである[20]。2022年の研究は西南極氷床の喪失は短くとも500年、長ければ13,000年かかると見積もった[21][22]。いったん氷床が失われると氷に覆われていた土地がアイソスタシー隆起し、それによりさらに1メートルの海面上昇がその後の1,000年間で発生する[25]。氷床の氷河を安定化させる気候工学の介入によって、その損失を数世紀遅らせ環境が適応する時間を稼ぐ提案もあるが、これは不確実であり史上最大級の費用を要するプロジェクトの1つになると考えられている[87][88]。

東南極氷床は西南極氷床よりもはるかに安定しており、東南極の氷がすべて失われるには、5℃から10℃の地球温暖化と少なくとも10,000年の時間が必要である[21][22] 。しかしその一部例えばトッテン氷河やウィルクス海盆などは海面下の脆弱な氷底盆地にある。これらの崩壊は地球温暖化が3℃に達した時点で始まる可能性があり、2℃から6℃の間でも不可逆になる可能性がある。これらの氷底盆地の崩壊が臨界閾値に達した場合、その損失は約2,000年(最短500年最長10,000年)かけて進行する[21][22]。

これらすべての氷が失われた場合、海面は1.4から6.4メートルの間(使われた氷床モデルによる)で上昇すると見積もられる。また新たに無氷となった土地のアイソスタシー隆起により海面はさらに8から57センチメートル上昇する[25]。更新世からの証拠によると、部分的な氷の喪失はより低い温暖化レベルでも起こり得る。ウィルクス海盆は、最終間氷期の115,000年から129,000年前の間に約0.5メートル、海洋酸素同位体ステージ9(318,000年から339,000年前)の間に約0.9メートルの海面上昇に寄与したと推定されている[24]。

永久凍土の解凍

南極圏には北極圏に比べて永久凍土ははるかに少ない[52]。しかし北極圏と同様、温暖化により永久凍土が融解し、土壌の侵食や植物分布の変化を引き起こす[89]。永久凍土の融解は温室効果ガスの排出につながるが、南極圏の永久凍土の体積は北極よりもはるかに小さいため気候変動の主要な要因とは見なされていない[52]。しかし南極圏の永久凍土には、発がん性や肝臓毒性のあるベンゾ[a]ピレンなどの多環芳香族炭化水素を含む残留性有機汚染物質(POPs)[90]や、繁殖成功率の低下や免疫系の障害に関係するヘキサクロロベンゼン(HCB)・DDTなどのポリ塩化ビフェニルが含まれている[91]。さらに南極圏の土壌には水銀、鉛、カドミウムなどの重金属も含まれており、これらはみな内分泌攪乱、DNA損傷、免疫毒性、生殖毒性を引き起こしうる[92]。これらの化合物は汚染された永久凍土が融解すると放出され、生物蓄積と生物濃縮により食物連鎖全体に広がる[17]。

Remove ads

生態系への影響

要約

視点

海洋生態系

南極の生物種のほとんどは海洋性である。2015年までに南極で発見され分類学的に認められた種は8,354種であり、このうち海洋性でない種はわずか57種であった[93]。南極には最大で17,000種の生物が存在する可能性がある[94]:南極周辺の海洋の90%は水深1,000メートルを超えているが、底生生物のサンプルのうちこの深さで採取されたのは30%にとどまる[95]。南極大陸棚では、海洋の温暖化により底生帯のバイオマスが増加する可能性があり、これは特に海藻類にとって有利であると考えられている。大多数の南極種の脆弱性はまだ評価されていない[96]ものの、固有の底生種のおよそ12%が他種に淘汰されて絶滅する恐れがある[97]:2327 。

北極海とは異なり、観測される限りでは南極海全体において海洋一次生産量の変化はほとんど見られていない[97]:2327。2100年以降には南極海の一次生産量が増加しうるという推定もあるが、この増加は多くの栄養素が他の海域へ運ばれるのを妨げ、他の地域の生産量低下を引き起こす可能性がある[97]:2329。一部の微生物群集は海洋酸性化の影響を受けており、今後の酸性化が浮遊性動物(プテロポッド)といった動物プランクトンに脅威をもたらしうる[97]:2327。ナンキョクオキアミは南極の食物網の鍵となる生物種であり、植物プランクトンを摂取し魚類やペンギンの主食である[99]。その数は1970年代以降、南極海南西部の一部地域で減少している[98]。将来的にナンキョクオキアミはウェッデル海のような最も急速に温暖化している海域を放棄する可能性が高く、氷魚は南極諸島周辺の棚水域では生存不適となるかもしれない[97]:2327。こうした放棄された地域では、オキアミに代わってサルパ類のような種が定着する可能性がある[49]。

オキアミやカイアシ類の個体数の変化や減少は、過去の捕鯨によって激減したヒゲクジラ類の個体数回復を妨げていることが知られている。温暖化が反転しない限り、ヒゲクジラは移動経路の変更を余儀なくされるか、地域的絶滅に直面しうる[100]。他の多くの海洋種も海水温の上昇に伴って南極海域へ移動してくると予想され、在来種との競争を引き起こす[101]。一部の研究によれば、3℃の温暖化で南極の生物多様性は約17%減少し、生息可能な気候地域は50%縮小するとされている[102]。全体として温暖化の下では地域の漁業価値も減少する[49]。

ペンギン類

ペンギンは南極の食物網の頂点に位置しておりすでに温暖化の影響を大きく受けている。氷のないところでコケを素材として営巣するジェンツーペンギンは、これまでアクセスできなかった地域にまで分布を広げ、個体数を大きく増やしている[104]が、アデリーペンギン・ヒゲペンギン・コウテイペンギン・キングペンギンの個体数は減少している[97]:2327。これら脆弱なペンギン種が温暖化に対処するには順応・適応・または分布域移動によるが[105]、分布域移動は元の生息地での絶滅を意味する[106]。

2014年に発表されたマゼランペンギン最大のコロニーに関する27年間の研究によれば、気候変動による極端な天候によるヒナの平均年間死亡率は7%であり、ある年では最大50%を占めていた。このコロニーの繁殖ペアは1987年以降24%減少している[107][108]。ヒゲペンギンの個体数もまた、主にナンキョクオキアミの減少により減っている[109]。アデリーペンギンは2060年までに西南極半島沿岸のコロニーが約3分の1(全体の約20%)減少すると見積もられている[110]。

早くも2008年には、南極海の水温が0.26℃上昇するごとにキングペンギンの個体数が9%減少するとの推定がなされていた[111]。最悪の温暖化シナリオでは、キングペンギンは現在の8つの繁殖地のうち少なくとも2つを永久に失い、絶滅を避けるためには種の70%(110万ペア)が分布域移動を余儀なくされる[103][112]。コウテイペンギンも同様のリスクにさらされており、温暖化抑制策が取られない場合、2100年までに種の80%が絶滅の危機に瀕すると見積もられているが、温暖化抑制が取られた場合、この数値は2℃目標で31%、1.5℃目標で19%にまで低下させうる[113]。

2022年、南極の海氷面積は過去最低(当時)となり、コウテイペンギン繁殖に壊滅的な失敗をもたらした。低海氷の地域的な異常値が最も大きかったのは、南極半島西側のベリングスハウゼン海中部および東部地域であった。衛星画像によるコウテイペンギンのコロニーの地域的な繁殖状況調査により、この地域の5つの繁殖地のうち1か所を除くすべてで、2022年の繁殖期の巣立ち期開始前の海氷崩壊後に完全な繁殖失敗となったことが明らかであった[114]。この海氷減少傾向が続けば早ければ今世紀中にコウテイペンギンは絶滅の可能性がある[115]。米国魚類野生生物局は2022年10月、コウテイペンギンを絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(ESA)に基づく絶滅危惧種に指定した[116]。

植生

南極大陸では、地衣類(386種)・コケ類(133種)・氷藻・苔類(27種)は主に沿岸部に分布している[89]。南極半島では緑雪藻のバイオマスは合計約1,300トンに達する[117]。氷河が後退すると、新たに露出した地域に先駆植物の地衣類が定着する[118]。南極半島の温暖化によりコケの成長速度は4倍に増加している一方で、乾燥化が進んでいる南極内陸部では、温暖化にもかかわらずコケの個体群が減少している[89]。東南極の降水量の減少は、多くの緑色コケを赤や茶色に変化させている:Schistidium antarctici は減少し、乾燥に強い Bryum pseudotriquetrum や Ceratodon purpureus が増加している[119]。同様にリビングストン島のように温暖化による降水の影響が少ない地域では地衣類の成長が促進されているが、南シェトランド諸島のように降雪が激しくなった地域では雪に埋もれる頻度が増え、地衣類が減少している[89]。

南極オゾンホールはUV-B放射増加により植生を障害し光合成能力を低下させていることが観察されている[120]。さらに温暖化により南極にくる人間が増加している。南極植物相はかつて人類の存在を経験したことがなく足跡ひとつでもその生息環境への直接の影響が大きい[89]。南極研究基地に追加滞在する1人の者が平均しておよそ1,000のサッカー場分の面積を撹乱するとされている[89]。

南極大陸で唯一の在来維管束植物は、ナンキョクコメススキとナンキョクミドリナデシコであり、いずれも南極半島に分布している[120]。気温の上昇により光合成が促進され、これらの植物は個体数と分布域を拡大している[121]が、温暖化と人間活動の増加により他の植物種も南極に侵入しやすくなっている[120][101]。たとえばスズメノカタビラはすでに南極周辺諸島で安定した個体群を維持しており[89]、今世紀半ばまでに南極沿岸部に定着する可能性が高いとされている[49]。種子特性の分析に基づき、他に16種の植物が近い将来南極への侵入に成功する可能性があるとされている[89]。

Remove ads

人間による攪乱

南極大陸はその遠隔性から世界で最も清浄な雪を持つ。しかし燃料の不完全燃焼により生じたブラックカーボン(煤煙)は風によって南極まで運ばれうる。ブラックカーボンが雪氷に蓄積すると、それらの反射率を低下させより多くのエネルギーを吸収させ[122]、それにより融解が加速し融けた水がさらに太陽光の熱を吸収するというアイスアルベドフィードバックループが形成されうる[123]。2020年の研究によれば、西南極および東南極全体でのブラックカーボンの影響はわずかであり、ある47年間の氷床コアでは約0.5%のアルベド低下しか観測されていなかった[124][125]。しかし他の地域よりも人間活動が多い南極半島では最も高いブラックカーボン濃度となっている。観光地や研究基地の近くに蓄積したブラックカーボンは、夏季の雪の融解量を1平方メートルあたり5~23キログラム増加させる[126][122]。

南極海域で航行する船舶は国際的な「極地コード(Polar Code)」に準拠しており、運用訓練や評価・油の排出管理・適切な下水処理・有害液体による汚染防止などの規定と安全対策を含む[127]。

2020年以降南極への観光が激増しており、2019年末から2020年初頭にかけて74,400人の観光客が訪れた[122][128]。産業・観光・研究施設の拡張を目的とした南極の開発はこの大陸に圧力をかけ、ほとんど手つかずであるという南極の特性を脅かす[129]。氷が失われると南極の魅力は大きく損なわれる[130]。意識を高め、南極の環境を保護するための投資や市民の支持を促進するような規制が必要とされている[131]。 南極特別保護地域(ASPA)および南極特別管理地域(ASMA)は、南極条約によって動植物の保護を目的に指定されている[127]。ASPAとASMAはいずれも立ち入り制限があるが、ASPAの方がより厳しい保護がなされている。しかし1980年代以降ASPAの指定は84%減少しており、観光の急増によって自然環境や生態系に新たなストレスが加わっている[120]。多くの科学者はASPAのような保護地域の拡大を通じて南極の温暖化へのレジリエンスを高めることを提唱している[120]。

Remove ads

関連項目

引用

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads