トップQs

タイムライン

チャット

視点

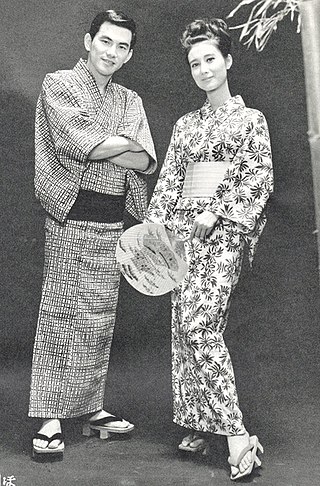

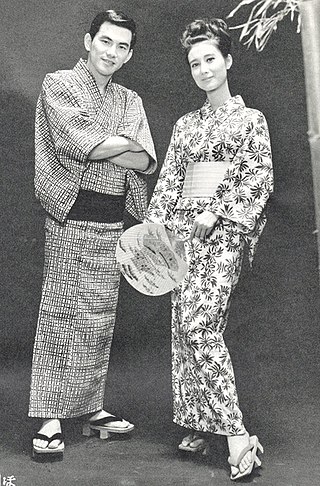

浴衣

和服の一種で素肌の上に着るもの ウィキペディアから

Remove ads

浴衣(ゆかた)は、和服(着物)の一種[1]。素肌の上に着るものであり[注釈 1]、家庭でのくつろぎ着が起源である。

歴史

平安時代、貴族が風呂に入る際に着用した湯帷子(ゆかたびら)がその原型とされる[1][2]。この当時の風呂は専用の衣服を着て入る蒸し風呂であり、そのための湯帷子は麻織物でできていた[2]。

安土桃山時代頃に裸で湯に浸かる入浴習慣が生まれると、湯上がりに肌の水分を吸い取らせるために着られるものとなり、江戸時代には広く庶民に愛好されるものとなった[1]。

江戸時代に日本で木綿が普及すると、麻織物に代わって、より吸水性の高い綿織物の着物が用いられるようになり、現代の浴衣へとつながることとなる[2]。

江戸時代中期には浴衣の柄にも様々な趣向がこらされるようになり、やがて新しい風俗として庶民間にも流行し、次第に表着としての地位も確立していった。袖も、機能性の面から考えて開放的な広袖であったが、表着として着用されるようになり広袖から角袖さらには丸袂袖となった[3]。

しかし、1890年代までは外出着としての着用は少なく、大半は日常着であった[4]。

明治期には、浴衣に繻子などの半衿をかける例も記録されている[5]。

昭和初期頃までは浴衣のことを「中型」「中紋」ということもあった。これは、反物の中でも浴衣にふさわしい柄は中型の紋様とされていたことによる。大型の紋様は布団などの寝具用、小型の紋様は外出着用とされていた[注釈 2][6]。

Remove ads

現代

現代では、浴衣は夏季に身につけるおしゃれアイテムの一つとなっており、特に女性用の浴衣には、柄や色にも華やかなものが多くみられる[2]。

現代の日本の生活で浴衣が着用される機会は、主に花火大会・縁日・盆踊りなど、夏の行事の際である。こうした時期には、レストランや遊園地・テーマパーク、スポーツの試合などでも、浴衣を着用して来場した場合に特典を設ける場合もある。

旅館やホテルには寝巻として用意されている場合が多いが、その多くは簡略化されたものである[注釈 3]。元来部屋着であるため、シティホテル等では、浴衣で共用部に出ることは非常識とされる。温泉地の温泉宿やホテル等では、伝統的に、浴衣のままで館内施設を利用したり近隣に外出すること(湯巡り、はしご湯など)は問題ないとされている。

温泉街の宿泊施設が連携して、浴衣を一種のリゾートウェアととらえて演出アイテムとするケースもある。施設利用者に浴衣と下駄を貸し出し、着付けも行い、宿泊客にはそのままプレゼントするなどが一例である。

日本情緒の雰囲気を味わえ、かつ、安価で着付けも単純な民族衣装として、外国人のお土産としても重宝されている[注釈 4]。

日本ゆかた連合会の提案により、1981年(昭和56年)に乞巧奠(きっこうてん)の慣習と織女祭にちなんで、7月7日が「ゆかたの日」と制定されている[7]。

Remove ads

素材

一般的には木綿地で、通常の単物用の生地よりもやや粗めに織った平織りのものが多い。

高級な浴衣生地には、小千谷縮(麻)や阿波しじら織(木綿)などの「縮織(楊柳)」がある。また、太さの異なる糸を用いて細かなワッフル状の織地をつくる「紅梅織」で作られた「綿紅梅」(木綿製)「絹紅梅」(木綿と絹の交織)などもある。

形態と着こなし

構造は単の長着と同一であり(長着#各部の名称を参照)、和服の中でも最も単純かつ基本的で、反物も比較的安価であることから、家庭科の授業で和裁の基礎を学ぶ際には浴衣を縫うことが多い[注釈 5]。

女性用の浴衣は、両袖の内側と両脇の一部に、身八つ口(みやつくち、みやつぐち)という開いた部分があるが、男性用の浴衣にはない。また、女性用の着物は元来長い丈のものをたくし上げて「おはしょり」を作って着るため、女性用の浴衣にもおはしょり部分があるが、男性用の浴衣にはない[2]。

一般的な着物に比べると、裾は若干短くても良いとされ[2]、くるぶしが見え隠れする程度の着丈に着付けるのが一般的である。

合わせる帯は、男性は角帯[注釈 6]、女性は現代では半幅帯が一般的であるが[2]、元来が家庭用のくつろぎ着であるため、男女ともに扱いの簡単な兵児帯(へこおび、へごおび)を用いることもある。 角帯は元来は浴衣には合わせないものとされていたが、現代ではこの意識は薄れている[注釈 7]。

履物は、素足に下駄が一般的である[注釈 8]。男性の場合は雪駄も多用される。

衿合わせは、一般的な和服の着付けと同じく、男女とも右前である[2](着付け#右前(右衽)と左前(左衽)も参照)。右の衿を前(さき)に胸に沿わせ、左の衿をその上に重ねるように身につける。『続日本紀』によると、奈良時代の719年に衣服令が発令され、「健康な者は老若男女を問わず右を先に合わせてから左が外側になるように着るべし」と定める「天下百姓右袵」が定められたことに由来する[2]。「向かい合った相手から見るとアルファベットのYの小文字“y”になるように」「自分の右手を衿に差し入れやすいように」と覚えると間違えにくい。

Remove ads

浴衣を常用する業界

歌舞伎や日本舞踊など、日本の伝統芸能においては稽古着として使用されている。

歌舞伎役者などが別誂えの反物を染めて贔屓への配りものとすることも多かったが、最近ではこうした風習も徐々に少なくなっている。

角界では、関取が自分の名前の入った浴衣生地を贔屓筋や他の相撲部屋に贈るという風習がまだ残っており、自分の気に入った柄でオリジナルの浴衣を仕立てる力士も多い。関取の浴衣は夏の装いで、場所帰りや普段着として着用する(冬は厚手の着物やどてらを着てもよい)。幕下以下の力士は、場所入りから普段着まで全ての場面で、部屋から支給される浴衣を着ることになっているという[9]。

近年の浴衣事情

浴衣はもともと白地の木綿を藍で染抜くのが原則で柄も大胆なものが多かったが(右図参照)近年では洋服のようなデザインが好まれつつあり、華やかな色合いと柄のものなども多くなっている。生地も木綿ではなく、麻を混ぜたものやポリエステルなどを用いたものも多い。 反物から仕立てる場合は手縫いが一般的であるが、大量生産の既製品の多くはミシン縫いのものが主流である。そうしたものは衿の作りや縫いしろ、おくみなどが簡略化されており、一般的な和服の畳み方(本畳み)ではうまく畳めないことがある。

本来は素肌に着るものであるが、近年は外出着として着用されることも多くなり、肌着を着用することが多くなった。この場合は、浴衣向きに軽量化されたり吸汗性に優れた肌襦袢や、和装用の簡易スリップなどの肌着を着用することが多い[注釈 9]。

女性の帯結びは男性より複雑であるため、近年は自分で帯を結べない者も多い。そのため、「作り帯」(すでに帯結びが仕上がった状態で固定されたもの)も多用される。

和洋折衷のデザインのものも多く販売されている。生地の柄や衿の合わせは従来の浴衣であっても、本来は浴衣には用いない伊達衿をあわせたり、伊達衿代わりにフリルやレースをあしらったもの、また、ミニスカートのような膝上丈のもの、パニエを使用するフレアスカートのようなものなど、固定観念を打ち破った個性的なデザインのものも登場し、特に若い世代に支持されている。また、通常の形であっても、一枚仕立てではなく上下に分かれた二部式のものも[注釈 10]、着崩れしにくいことから人気である。さまざまな帯締めや帯留めを自由に用いたり、帯にリボンやビーズで装飾を施したものなど、多様なバリエーションが見られる。

男性では、薄手のシャツやカットソー、帽子やエンジニアブーツなどを合わせるなど、現代風アレンジを楽しむ者も増えている。

現代の生活では下駄を履き慣れないため、転んで怪我をする場合もある。さらに、現代では地面のほとんどが舗装されているため、下駄の音が響いて周囲の迷惑になることがある。このため、洋服用のサンダルなどを合わせる場合も多い。また、本来浴衣は足袋をはかずに素足で着るものであるが、鼻緒ズレなどを防ぐため、薄手の足袋をはく者もいる。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads