トップQs

タイムライン

チャット

視点

行方不明

ウィキペディアから

Remove ads

行方不明(ゆくえふめい)とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であり、行方不明の届出がなされたもの。

定義

法令上の定義

行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年十二月十一日国家公安委員会規則第十三号)第2条第1項では、「行方不明者」を

生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第六条第一項の規定により届出がなされたもの

と定義している[1]。同規則では、行方不明者についての発見のための活動や発見時の措置について定めている。

一般的な用法

行方不明は字義通りに捉えれば「どこに行ったか分からない」ということではあるが、連絡する手段が無かったり、あるいは事前に伝えていた移動先を探してもいなかったり、また移動に関する記録が存在しなかったり、あるいは記録はあったかもしれないがその記録自体が見つからない場合なども行方不明となる。人だけでなく物にたいして使われることもある[2]。

比喩的な用法

比喩的にタレントやプロスポーツ選手、そしてニュースなどで一躍時の人となった人物など、人知れず引退や世間から忘れ去られて現在何をしているか分からないときにも使われることがある。この場合は社会的注目度が低下したために情報として近況が一般に知られていないことに過ぎず、個人としてどこにいるか分からなくなっているわけでもなく、法的な意味は持たない。その一方で、写真週刊誌などゴシップやスキャンダルを過熱報道する側の存在を忌避して、時の有名人が行方をくらませる場合もある。この場合、関係者筋などでは行方や連絡先を知ってはいるものの、それを部外秘とすることで当事者のプライバシーを保護するなどの活動も行われるが、こちらも法的な意味での行方不明とは異なり、第三者がその行方を知らないという意味でしかない。

Remove ads

概要

要約

視点

現在の日本の民法においては、一定期間この状態が継続されると、法律的に既に死亡したものと見なす失踪宣告が行われる場合がある。こういった仕組みは、人間が社会の中で他者とのかかわりの中に生活しているため、ある人物が行方不明となったまま、他者がその不在を理由に不適切に活動を制限されないようにするなどの意味を持つ。戸籍や住民票は個人の住居を公的に記録しているが、この記録と事実が食い違っている場合には、住民としての義務を果たすことが期待できないことはなおのこと、逆に個人が社会保障など公的なサービスを受けることも困難となる。

行方不明の要因としては、当人の意思で他に知られること無く移動した場合(失踪・逐電)、他者の意向により無理やり連れ去られる場合(誘拐・拉致)、帰る意思はあるが帰り方が分からない(迷子・遭難)、移動先で死去してしまった(客死)など様々なものがあり、また災害などにおいて発生する社会的混乱の中で「どこに行ったか誰も知らない」ようなケースもある。いずれにせよ、その人物の所在を確認しようがなくなる事態である。

また、江戸時代には「欠落」と呼ばれて、親族や五人組にはこれを連れ戻す義務があり、これが果たせない場合には彼らも処罰された。これは耕作に従事する労働者が勝手に土地を離れ、農業生産力が低下するなどの問題を回避することを目的とする。なお、捜索が断念されて人別帳から除かれたものを無宿(無宿者)と呼んだ。

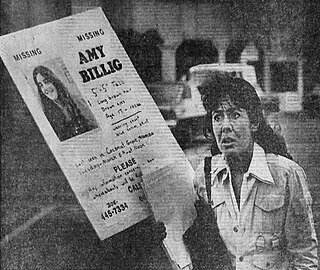

捜索

山や海で遭難したり、災害で行方不明となった際には捜索救難が行われる。災害以外は有料となる場合がある[3]。日本では警察が「行方不明者に関する情報提供のお願い」(下記外部リンク参照のこと)を提示したり、行方不明者家族によるビラなどで探索が行われる。探偵や興信所に頼んで探す場合もある[4]。

アメリカでは児童の場合はアンバーアラート、高齢者の場合はシルバー・アラート[5]、犯罪者の指名手配の場合はブルーアラートを発令して各所に告知が行われる。犯罪者の場合はバウンティハンター・保釈保証業者により捕まえられる場合もある。私立探偵や公職のディテクティブによる行方不明者捜索も行われる。イギリスでは行方不明者の捜索や家族の支援を行う慈善団体Missing Peopleがある。ヨーロッパではChild Focusによって捜索が行われる。

対策団体

- 児童失踪・児童虐待国際センター

- 全米行方不明・被搾取児童センター

- Code Adam - アメリカ・カナダ間の児童保護プログラム

- Landelijk Bureau Vermiste Personen - オランダの警察内に置かれた行方不明者捜索専門部門

- The Smile of the Child - ギリシャの行方不明児童を捜索する団体

Remove ads

行方不明者の一覧

→詳細は「行方不明者の一覧」を参照

→「海上で失踪した人物一覧」も参照

安否不明

日本において安否不明とは、災害が原因で所在不明、かつ、死亡の疑いがある状況をいう[6]。 2011年に発生した東日本大震災では、災害の規模が大きかったこと、被災者の避難先が多様かつ広範で個人単位の消息を掴むことが難しいことなど、人的被害の把握が困難な状況となった。このため消息をつかめない者を一律に行方不明として扱わず、まずは安(無事)か否(負傷か死亡)を確認するため、自治体が安否不明者として氏名や年齢、居住地などの情報を公表した。しかし、必要な安否確認とはいえ個人情報を公開することはプライバシーを侵害する恐れもあり、公表の是非や内容、範囲、手法等は検討の余地があり課題として残された[7]。

2021年(令和3年)7月3日、静岡県で熱海市伊豆山土石流災害が発生。多数の建物が巻き込まれて被害に遭った住民の救出が難航したことから、静岡県は同年7月5日に住民基本台帳を基に安否不明者リストを公表。直後から避難した本人や知人などから連絡があり、捜索対象者や捜索範囲を絞り込める効果が得られた[8]。このことを教訓に2023年(令和5年)3月24日、内閣府は自治体に判断が委ねられていた災害時の安否不明者の氏名公表等に関して、統一基準を盛り込んだ指針(「防災分野における個⼈情報の取扱いに関する指針」)を公表。安否不明者の氏名、住所、年齢または年代、性別については家族の同意がなくても原則公表できること、ドメスティックバイオレンスやストーカー被害者については住民基本台帳の閲覧制限より確認することなどを示した[9]。

2024年(令和6年)1月1日に発生した能登半島地震では、同年1月3日より石川県が安否不明者の氏名、住所、年齢について情報公開を始めた[10]。

Remove ads

作戦行動中行方不明

→詳細は「作戦行動中行方不明」を参照

戦争や軍事作戦時に行方不明になった兵士などを、作戦行動中行方不明または戦闘中行方不明として扱うことがある。略語はMissing In ActionからMIA。アメリカではベトナム戦争時に行方不明になった兵士を扱う映画が多数製作されるなど関心が高く[11]、2010年代においてもアメリカ国防省は担当部局を置き、情報収集と捜索を続けている[12]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads