トップQs

タイムライン

チャット

視点

狂歌本

ウィキペディアから

Remove ads

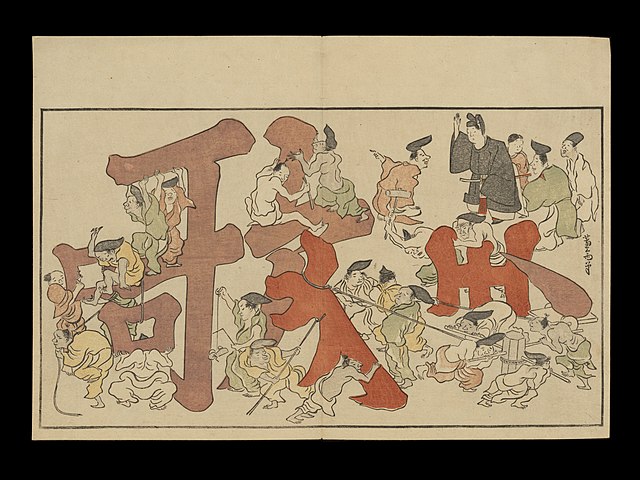

狂歌本(きょうかぼん)とは主に江戸時代に多く出版されたもので、狂歌を集めた本を指す。

概要

当初の狂歌本には挿絵がなかったが、江戸時代に入ると浮世絵師などによって挿絵が描かれるようになり、このような挿絵の入った狂歌本を絵入狂歌本と読んだ。初期では天和元年(1681年)に刊行された『卜養狂歌集』に菱川師宣の挿絵がみられる。その後、天明期には狂歌の黄金時代を迎え、喜多川歌麿作画の天明8年(1788年)刊行の『虫えらみ』、寛政元年(1789年)刊行の『潮干のつと』などが豪華な色摺り本の代表的な作品であった。歌麿の他に勝川春章、勝川春好、鳥居清長、北尾政演、歌川豊国、鳥文斎栄之、葛飾北斎など多くの浮世絵師たちが狂歌本の挿絵を描いており、個々の絵師の作画期や交友関係を知るためにも重要なものであるといえる。これらの狂歌本は地本問屋と呼ばれた版元から出版された。

幕末では歌川広重の作画による嘉永元年(1848年)刊行の『東海道名所図会』、安政3年(1856年)刊行の『江都名所図会』など風景画を使用した絵入狂歌本が著名である。

Remove ads

参考文献

関連書

- 『歌麿『画本虫撰』『百千鳥狂歌合』『潮干のつと』』(著:喜多川歌麿、編:菊池庸介)講談社、2018年6月5日

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads