トップQs

タイムライン

チャット

視点

星形要塞

全周防御のための突角が星状を為す堡塁と、同様の形状を為す一部の稜堡式城郭とが混同して呼称される語 ウィキペディアから

Remove ads

星形要塞(ほしがたようさい Star Fort、仏:Fort à Etoile)とは、十字砲火などの砲戦戦術の優位性を構築するために凹角と突角から構成された全周囲郭を指し、平面形が星形を呈するように見えることから、17世紀中ごろ~末以降に小規模の野堡(redoubt)を中心にそれらを指して用いられるようになった語[1][2]である[注釈 1]。

この語の出現に先行し、火砲に対応するため15世紀半ばにイタリアで発生して以降、欧州における大砲を活用した戦術への変化にともない19世紀まで変遷・発展を続けた防衛構造である稜堡(後述)の配置を特徴とする稜堡式城郭(りょうほしきじょうかく・りょうほうしきじょうかく、Bastion Fort)のうち約6割[3]、多角形を基準に設計されたものは例えばブルタンゲ要塞のように平面上星形をとる。

このためか、当初明確に区別されていた[1][2][4]平面形状による分類である「星形要塞」と、稜堡の有無という防衛構造上からなる分類である「稜堡式城郭」という別義の2語について、20世紀以降混同あるいは同一視される例が多い[5][6][7]が、少なくとも稜堡式城郭の運用当時にあたる15世紀~19世紀においてこうした混同はほぼ見られず(後述)、20世紀以降特有の現象である。本項ではその用語上の混同の経緯について解説したのち、本ページ立項時の呼称に従い「星形要塞」の語を用いて「稜堡式城郭」の構造について解説を行う。

Remove ads

代替されることの多い用語について

要約

視点

「星形要塞」は時に他の用語と代替、あるいは混同される。以下にその主な例を挙げる。

上述の通り、星形要塞は主として稜堡式城郭と同義で併用されることが多いが、厳密には「星形要塞(Star Fort)」と「稜堡式城郭(Bastion Fort)」は理論上全く別の観点による定義である。

例えば1780年著の軍事用語辞典" A Military Dictionary, explaining and describing the technical terms, works and machines, used in the science of war, etc. "では、「Star Fort」を「側辺同士が隣接する(=稜堡の特徴である側面=フランク(flanc)を持たない、いわゆるギザギザの)小堡(redoubt)」とし、稜堡(bastion、構造については後述)を活用した種々の要塞化(fortification)と明確に区別しており[2]、稜堡式城郭に係る種々の教本、例えば17世紀のヴォーバン、19世紀のニコラ・サヴァール(フランス)、G.A.ケルクウェイク(オランダ)などの著書では、各言語における「Bastion Fort」にあたる同義、または類義として「Star Fort」にあたる語を全く用いていない[8][9][10]。また同時代の軍事研究家であるヘクター・ストレイス(イギリス)は「Star Fort(星形要塞)」と「稜堡式城郭(Bastion Fort)」を併記しているが、各稜のフランク(側面)の有無を元に図も付して明確に区分している[4]。

また、旧来囲郭や地形の形状・環境的制約、あるいは嶮岨な地形を活用した防衛構造などを稜堡を活用して補強する手法により、平面形が星形(=全周への規格的な稜堡の配置)をとらない稜堡式城郭も数多く存在し(例:ヴォーバン設計によるトロワ・トート要塞、ジュー要塞など)、また逆に稜堡をもたない星形要塞も存在する(ポーランドのFort Prusyなど)。後者には前述した星形のredoubt、あるいは稜堡式要塞の構造を否定した上でより砲戦に特化して分化したマルク・ルネ・モンタランベールによる直線的システム(仏:système angulaire)[11][12]に該当するものも含まれる可能性があり、構造要件を含め稜堡式とは明確に区別されるものである。また、近年の研究では、現在世界でその存在が確認された(現存の存否両者を含む)1,005件の稜堡式城郭のうち、約40パーセントが星形をとらないことが指摘されている[3]。

現在のイタリア周辺を起源と見て用いられるイタリア式築城術(イタリアしきちくじょうじゅつ)の語は、原語は"trace italienne(イタリア式配置)"とする、19世紀頃に16世紀イタリアの初期稜堡式城郭を研究・理解するために使用し始められたレトロニムであり、運用当時の呼称ではない。19世紀半ばの軍事関連書籍群(例: "Französisch-deutsches Wörterbuch der Kriegskunstsprache"『仏独対訳軍事用語辞典』ドイツ、1856など)から出現が確認され、これに「イタリア式築城術」の日本語訳が充てられ始めるのは20世紀後半以降である[13]。

ヴォーバン様式(ヴォーバンようしき、Vauban's system, Vauban's style, Vauban's fort, Vauban fort)という名で分類されることもあるが、これも19世紀から出現した、かつてのヴォーバンの業績を研究する上で新たに生まれたレトロニムであり[14]、ヴォーバン自身は勿論のこと、稜堡式が運用される最末期にあたる19世紀段階[15]の要塞学の実学教本においても用いられる例は少ない[8][9][10]。

星形要塞ならびに稜堡式城郭はその大半がヴォーバン以前に築造されたものであり[15][注釈 2]、ヴォーバンの為したことはそれまで経験則的な側面も大きかった稜堡式堡塁の平面設計法に対する、幾何学的かつ理論的な整理であった。こうした要塞設計に幾何学を活かそうとする試みはヴォーバン以前、16世紀後半から始まり、オランダではシモン・ステヴィンら[16]、フランスではジャン・エラールやヴォーバンの師であるブレーズ・フランソワ・パガンら[17]によって進められた。ヴォーバンは元帥という地位に支えられ多くの実践の機会を得、それらがパガンまでの理論の検証と較正に繋がった[注釈 3] 。後に弟子のカンブレーによってまとめられヴォーバンの理論を世に知らしめた著書のタイトルは"Nouveau traité de géométrie et fortification(新しい幾何学および要塞構築に関する論文)"であり、前半は幾何学自体の詳説に、後半は用語の解説や選地など要塞学上の要点、そして既存の正多角形を基準とする堡塁および外郭構造について、幾何学を援用して設計する際の手順の解説に充てられて[8]いる。

また、こうした稜堡式城郭に係る幾何学的な理論整理はあくまで彼の戦術的多様性を構成する要素の一つに過ぎない。彼の没後、フランス国内に遺されていた彼自身の文書が書籍としてまとめられ、1737年にオランダ・ハーグにおいて"De l'attaque et de la defense des places(「防衛拠点の攻撃と防御について」。うち攻囲部分について述べた第1巻を抜き出した"Traité de l'attaque des places"は「要塞攻囲論」との訳題で知られる)"として出版されているが、同書中ではまず地形・地理といった地勢に係る緒論の解説を優先し、それに防衛設計(fortification)あるいは攻勢を柔軟に対応させていくことを説いている。一方、今日イメージされる星形の稜堡式城郭のような、いわゆる定型的な「築城」の技法については全く説かれていない[18][19]。これは、彼の設計した城郭群の実例のうち、今日世界遺産ヴォーバンの防衛施設群の構成資産に包含される稜堡式城郭群に限定して参照しても、(1)星形をとらない非定型のもの(例:ブライ城塞・サレット要塞・トロワ=テート要塞・ランドゥイエ要塞)(2)四稜堡(ブザンソン城塞、モン=ルイ城塞、サン=マルタン=ド=レ城塞)(3)五稜堡(アラス城塞)(4)八稜堡(ヌフ・ブリザック)と各拠点の地勢に併せた多種多様な構造を見せる[20][3]ことと併せて、ヴォーバンにとって要塞が星形をなすのはあくまで地勢上の選択における結果に過ぎないこと、そしてそれが基準や目的ではなかったことが伺える。すなわち、彼の遺した理論から「星形要塞」であることに比重を置いた型式学的な、所謂「ヴォーバン式」といった形状的パターンを見出すことや、既存の稜堡式城郭群から分離・抽出することはできない。

そうした中、彼自身の築造物を形状的に独自性あるものとして分類し具現化することを試みて創出されたのが、19世紀に盛んとなったヴォーバン分析以降に用いられた"Vauban's system(または Vauban's style)[注釈 4]"の語である。これは彼の築いた稜堡式城郭のうち、半月堡(demi-lune)・堡障(contregardes)・斜堤(glacis)・凹堡(tenaille)などの外郭設備群と連携し、かつそのために本塁と分離した独特の稜堡形状を有するものに限定して用いられた。中でも特徴的といえるベルフォール要塞都市及びおよびブザンソン要塞都市[注釈 5]の2城のものがヴォーバン第二様式(Vauban’s second system または style)、ヌフ=ブリザックのものがヴォーバン第三様式(Vauban’s third system または style)と定義され、さらに他の彼の築造物の外郭構造(つまりはヴォーバン以前から存在するものの踏襲)を第二様式・第三様式と区別するため"ヴォーバン第一様式(Vauban's first system または style)"[21]と定義された。うちヴォーバンの独自性を示すとされた第二様式・第三様式に該当する例は、ヴォーバン自身の設計を含め定義時に標式とされた上記の3城以外に存在しない[22]極めて限定的な事例であり、築造当時理論化も行われず模倣例もない以上、実効性のある分類とはならなかった。フランス国内では、18世紀前半にはルイ・ド・コルモンテーニュの考案したコルモンテーニュ・システム(Cormontaingne's system)[23]がヴォーバン様式群の「後継者」として取って代わり、稜堡式城郭の外郭構造のモデルとして主体をなすようになる[9][10]。

このほか「ヴォーバン様式」と訳される語のうち「Vauban fort」は当初「Vauban's Fort」として学史外で19世紀後半ごろから学史内外で散見されるようになり[24]、のち属格の" 's "を外した「Vauban fort」のかたちで20世紀中ごろから見受けられる[25]ようになる語である。21世紀以降に用例が増えるが、その意味するところは「ヴォーバンの築造した要塞」に留まる俗称である。

以上のように、下記に概略される城郭・堡塁の稜堡を用いた強化技術を指す語として適当であるのは「稜堡式城郭」であるが、以下は本ページ初稿における呼称に従い、その内容を「星形要塞」に置換して記載する。

Remove ads

概要

要約

視点

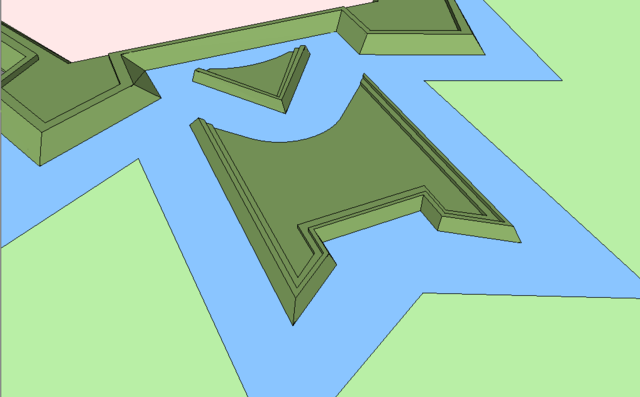

稜堡(bastion)とは、ヴォーバンの定義によれば、1.通常土塁として要塞の角に取り付けられる構築物(une maſſe de terre élevée d'ordinaire ſur l'angle de la gorge)であり、2.二つの側面(フランク、仏:flanc)と二つの前面(フェイス、仏:face)からなる(compofee deux flancs & de deux faces)、すなわち菱形の平面を呈する要塞の附属構築物のことである[8]。

囲郭に対する稜堡の援用は最初、15世紀中ごろのイタリアで散見されるようになる。中世に見られた垂直で高い城壁を持つ円形の城塞はその角に角塔・円塔からなる塔堡を持ったが、火砲による戦闘においてはそれらが死角を生む要因ともなった。この脆弱性を形状的発展によって補ったのが稜堡である。

15世紀末から16世紀初めにかけてフランス軍がイタリア半島へ侵攻した。フランス軍は新型の火砲を装備しており、伝統的な中世からの城壁は容易に破壊することができた。このため城壁の改良が必要となり、星形築城術は大きな発展を遂げた。新型火砲の威力に対抗するため、城壁は低く、分厚くなり、砲弾によって砕け散らないように土と煉瓦を含む多くの材料で作られた。要塞の防御力強化のためには多数の方向からの援護射撃が重要だが、死角を無くすことが必要条件だった。このため数学的に計算された多面体を組み合わせた構造物が出来上がった。

16世紀、アントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ヴェッキオらサンガッロ一族によるサンタンジェロ城を始めとした稜堡技術を活用した建築など、イタリアは星形要塞発展の嚆矢となった(この中でミケランジェロはフィレンツェの城壁の改良工事で星型要塞の理論に基づいて防衛強化を提案したが、実現しなかった[27][注釈 6])。イタリアの建築家たちはヨーロッパ各地にこの技術を伝え、新しい要塞の建設に携わった。

星形要塞は、ルネサンス期の都市設計理念に影響を与えた(「ルネサンス期の建築家たち(フィラレーテからスカモッツィまで)は、一世紀半、1つの理想都市の形に取りつかれていた。それは星型の都市である。」"The Renaissance was hypnotized by one city type which for a century and a half—from Filarete to Scamozzi—was impressed upon all utopian schemes: this is the star-shaped city.")[28]。

16世紀後半から勃発した八十年戦争を背景に独立を目指すネーデルラント(現在のオランダ)でオラニエ公マウリッツの指揮のもとアドリアン・アンソニス、シモン・ステヴィンらが行った多数の築城と、サミュエル・マロロワらによる理論的追及によって幾何学を援用した要塞設計の研究が進み[16][29]、星形要塞のさらなる進歩を促した。この幾何学的要塞学の理論はジャン・エラールによってフランスに伝わり[30]、ブレーズ・フランソワ・パガンによって理論的に洗練され[17]、その実践的検証が彼の弟子であるセバスティアン・ル・プレストル・ド・ヴォーバンへと託された[31]。

ヴォーバンはフランスのルイ14世治世下のフランス全盛期("Grand Siècle"「偉大な時代」)において、元帥としてその任務にあたり、ヌフ=ブリザックのような大型の星形囲郭のほか、ラ・プレー要塞のような小型堡、ブーク要塞のような沿岸砲台、あるいは地形を活かした非定型要塞であるトロワ・トート要塞など、規模・形状共に多種多様かつ多数の城郭設計を同輩・弟子らとともになし[32]、幾何学的設計に基づき効率的に稜堡ならびにその機能を活かすための掩護構造を配置することで、防衛構造の強化(fortification)をあらゆる立地条件で実践して見せた(「要塞は……半月堡、角面堡、ボンネット、三日月堡、凹角堡、掩郭、王冠堡、角堡、カーベット、フォッセ・ブレイ、急斜面、城壁と胸壁の間に突き出たふち石、射撃用足場、外堀の内岸などが備わる。」"Fortresses... acquired ravelins and redoubts, bonnettes and Lunette, tenailles and tenaillons, counterguards and crownworks and hornworks and curvettes and fausse brayes and scarps and cordons and banquettes and counterscarps...")[33]

ヴォーバンの理論は、その後彼の弟子カンブレーによってまとめられ人口に膾炙する[8]。星形要塞の外郭の理論は、18世紀前半にルイ・ド・コルモンテーニュによりさらに刷新され[23]、フランス国内においてそれらは「最も完璧である」とまで考えられた[注釈 7]。しかし、18世紀後半における大砲の性能向上と砲兵の躍進により、稜堡式城郭の防衛能力は構造的に限界を迎えており[34]、それに替わる「直線的システム(système angulaire)」を定義したのがマルク・ルネ・モンタランベールであった[11]。

モンタランベールは砲戦の進化の実情のもとヴォーバン・コルモンテーニュの系譜にある稜堡構造ではなく、より砲戦による火制を優先した構造を立論したが、フランス軍部はモンタランベールの提言を忌避し受け入れなかった[注釈 8]。結果その理論は隣国プロイセンで受け入れられ[注釈 9]、19世紀初頭以降稜堡式城郭に替わる防衛構造となる多角形要塞群からなる環状分派堡の勃興においてフランスは先んじられることとなる[35]。

プロイセンが各都市において環状分派堡による新たな広域防衛構造を完成させていく1840年代、フランスはパリ防衛のためにティエールの城壁外周に環状に配置した稜堡式星形要塞群を構築するが、これらは1870年に勃発した普仏戦争における都市防衛においてほぼ効力を発揮できなかった。これとほぼ時を同じくする1860-70年代にかけて、世界的にも稜堡式城郭は防衛構造としての選択肢から外れ新規築造例が減少、既存のものも他用途に転用あるいは解体されるなど、その歴史の終焉を迎える[15]。

Remove ads

構造

要約

視点

星形要塞が現れる以前の要塞は、小高い丘の上に建てられた。敵が放つ矢より、さらに高い位置にある城壁の上から放たれた矢のほうが遠くまで飛ぶため、戦争では有利である。攻撃側は梯子をかけて城壁を越えるか、城壁の下にトンネルを掘るか、または城門を破壊するしかなかった。この「攻めにくく守りやすい要塞」は、長らく中世の防御戦術の基本であった。

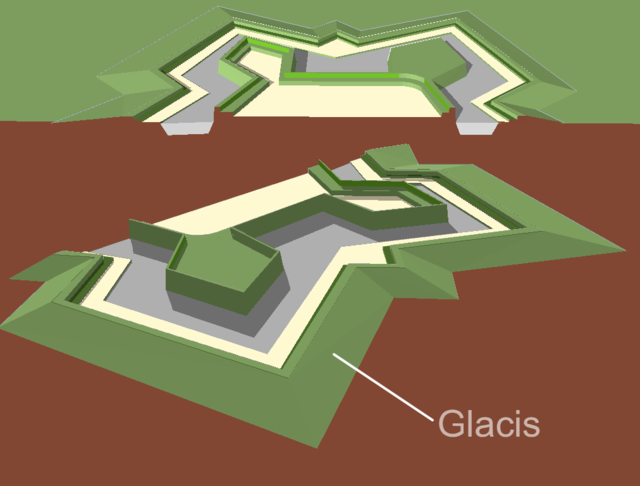

15世紀になると移動式の要塞攻略用火砲が使われ始めた。これに対する軍事技術者たちの対応策は、城壁の前に堀をほり、堀の外側に土塁を盛るという改良であった。これは「斜堤」と呼ばれるもので敵の火砲が至近距離で城壁に向かって発砲するのを防ぐ。土塁の外側の傾斜は緩やかになっており要塞の火砲から死角ができないようになっていた。さらに城壁の頂上に盛土し砲弾直撃の衝撃を吸収する対策をとることもあった。

古くから塔の設計として主流であった丸い形状は、「死角」つまり「安全地帯」を作り出した。防壁の他の場所からの射撃は、屈曲した壁面が障害物となり、直接には撃ち込めなかったからである。これを避けるべく、円形や角形をした塔は、攻撃してくる歩兵に遮蔽地帯を与えないよう、ダイヤモンド型に成型された稜堡に変わった。堀と城壁は攻撃側の歩兵を「殺戮地帯」へと導くように巧妙に作られていて、城壁を強襲しようと試みる歩兵部隊に防御砲火を浴びせることによって壊滅できた。歩兵には防御砲火からの遮蔽物が全くなかった。

さらなる変更点は、守備的な防御を攻撃的なものへと移行させたことだった。城壁は砲弾の直撃に備えて低く厚くせざるを得なくなったため、もし敵の火砲が斜堤の上まで前進すると歩兵が城壁を強襲し梯子を設置して乗り越える可能性があった。そのため、要塞は攻撃側に対して側面攻撃が最大限に行える形状となった。星形の凹んだ場所にある火砲は安全な位置にあり、壁際の歩兵を側面攻撃する役割を持たせた。

要塞は個々の火砲が連携して敵の侵攻に対して攻撃を浴びせることができる複雑な形状に発展した。前衛の火砲は、斜堤に接近する敵の歩兵に攻撃を加え、後衛は単に防壁の攻略を試みる歩兵の撃退を意図するだけでなく、要塞の脆い箇所の防壁を直射しようと接近する敵の火砲にも攻撃を加えた。火砲の攻撃範囲を重複させることにより効果的な守備体系が実現した。

要塞の防御の進化は、要塞を囲んでいる堀の外側へと移行した。ここに塹壕が設置されるようになった。これは守りの兵隊の移動経路が重要視されるようになったからである。防御道、または遮蔽道として知られている。防御側は比較的安全に要塞内を移動でき、人員配置に柔軟な対抗策をとることができた。また遮蔽道には斜堤を防衛するという役割もあったため、防御の土塁が築かれ火砲が設置された。敵が斜堤の下にトンネルを掘る掘削戦術の試みを防ぐために井戸を掘削することもあった。

中世の防御施設と比較し、要塞はより低くなり、面積は巨大化していった。防御力をもたせた堡塁を二重三重に配置して縦深的な防御網を構築した。攻撃側は、火砲を防御構造の内側に持ち込むために、これらを突破する事が必要となった。

火砲のある砲撃陣地は、外側からの砲撃に対しては十分に守られていたが、要塞の内部の方向には開かれており無防備であった。これは内部に侵入した敵兵を攻撃できるようにする措置である。また砲火によって生じる大量の砲煙を拡散させるために容認されていたとも言われている。攻撃側にとっては要塞攻略の作戦を練る際に考慮すべき点である。

この様式の防御施設は、攻撃側が鉄球直撃の破壊力に頼る旧式の大砲を装備している間は防御効果を保持していた。黒色火薬のような低威力の爆薬を充填した砲弾に対しても有効な防御施設であった。しかし高性能爆薬の開発、砲弾の破壊力の増大、さらにそれらを高い弾道で発射する臼砲の進化により星形要塞のような幾何学的に入り組んだ構造の防御施設は無用の長物となった。戦争はより機動性が重要になっていた。とはいえ、旧式の要塞戦術を脱却するには長い年月を要した。

建設

このような新しい防御施設を建設するには巨額の資金が必要なため、従来からの防御施設の改築で間に合わせることも多かった。中世のカーテンウォールを取り壊しこの手前に壕をつくり、掘削から生じた土を壁の背後に積んだ。正規の設計では砲弾の衝撃を吸収するために紐で結束したレンガを用いたが、予算内に抑えるためにこうした防御構造を諦めて、代替としてもっと多量の土を用いることも多かった。中世の円形の塔の高さを切りつめ、これの内部に土を充填することで構造を強化することもあった。正面からの攻撃と、トンネルを掘る戦略に対抗するために壁の外の堀を広く深くすることも必要となった。

1520年頃から、堀の前に大きく緩やかに傾斜した斜面をもった、土でできた斜堤と呼ばれるものが作られた。これは、城壁を狙った砲兵の水平射撃から完全に遮蔽し、また接近する歩兵に堡塁の小火器からの隠れ場をなくした。斜堤は底辺が長く傾斜が緩やかなほど防御力が高かった。

Remove ads

主な実例

イタリア式築城術の最初の重要な実例は、イタリアのラツィオ州チヴィタヴェッキアに所在する教皇領の港湾に築かれたものである。原型の城壁は低められて分厚くされた。これは構造材の石が砲撃により砕ける傾向があったからである。

イタリア式築城術の本当の有効性が発揮された最初の大きな戦闘は、フィレンツェの兵とフランス陸軍からなる連合軍に対し、1500年に行われたピサの防衛であった。フランス軍の火砲により、元あった中世の防御施設が崩壊しはじめ、ピサ人は脅かされている部分の背後に土塁を構築した。そこでは、土の防壁のスロープが雲梯を防御できること、さらにカーテンウォール(薄く高い石の城壁)よりも砲撃に対する耐久性が高いことがわかった。

二例目の包囲戦は1509年にパドヴァで行われた。修道士にして技術者であったジョバンニ・ジョコンドは都市防衛の責任者として信頼されていた。彼は中世的な高い城壁を低くし、堀の幅を広くした。これは低い位置に設けられた銃眼からの側面射撃の方が敵の歩兵に命中する確率が高くなるという効果もあった。フィレンツェとフランスの連合軍の砲撃はこうした低い城壁に対してあまり効果を発揮できず、多くの犠牲者を出しながら攻撃を繰り返したが、成果を挙げられないまま撤退した。

1801年にベトナム阮朝の阮福映(嘉隆帝、ザーロン帝)はフエを制圧し、同地を阮朝の首都に定め、星型の城郭を持つ王城の建設を行った。ただしこれは完全な星型ではなく、四角型の城壁に星型の要素を取り入れたものである。ベトナムでは他にクアンチ(vi:Thành_cổ_Quảng_Trị)、ハティン(vi:Hà Tĩnh (thành phố)#Thành Sen - Thành Cổ Hà Tĩnh)、タインホア(vi:Hạc thành)など、北中部地方にいくつかの星形城塞が築かれている。

フォートマクヘンリーはアメリカのボルティモア港にある星型要塞である。米英戦争において、1814年のボルティモアの戦いの一部を構成するフォートマクヘンリーの砲撃戦では、アメリカの兵力は25時間の艦砲射撃に耐えてイギリス軍の上陸を阻止した。

Remove ads

影響

歴史学者ジェフリー・パーカーの書いた記事「The military revolution 1560-1660: a myth?」(1560年から1660年の軍事革命:一つの神話?)の中で、彼は「近代ヨーロッパ初期におけるイタリア式要塞の出現と、そういった防御施設の攻略の難しさが軍事戦略を大きく変化させた」「投入する軍隊の規模を増大させる結果となり、戦争は一連の長引く包囲戦となった」と指摘している。また「開けた場所での戦闘は、イタリア式要塞がある地域では無意味になった」と述べている。最後にパーカーは「軍事的な地勢、つまりイタリア式要塞の有無によって、近世の初期の軍事戦略は変更を余儀なくされた」と強調した。これは1955年に歴史家のマイケル・ロバーツがクイーンズ大学ベルファストに就任した時の講座で提唱した「軍事革命」という論文に否定的な内容である。

軍事要塞の役割を重要視するパーカーの理論は一部の研究者(一例ではジョン・A・リンとM・S・キングラ)からかなりの批判を招いた[36]。

Remove ads

衰退

星形要塞は、多数の小銃で要塞を防御する際に、死角を無くすための形状であった。大砲は要塞を攻撃するための兵器としては有効であったが、要塞に攻め寄せる多数の兵士を迎撃する兵器としての有効性は低かったからである。ところが榴弾が開発されると、大砲によって多数の兵士を攻撃することも可能となり、要塞防御兵器としての有効性が高まる事となる。

また、星形要塞は大仰角からの砲撃に対しては無力であった。そのため、掩体壕の中に大砲を配置するようになった。

掩体壕の中に大砲を配置するようになると、要塞の形状にも変化が見られる。複雑な凹凸がある星型から単純な多角形となり、掩体壕をその多角形の辺の中心部分に突出して配置する、多角形要塞が誕生した。そして機関銃の実用化により、それも掩体壕の中に配置された。

しかしながら、星形要塞から多角形要塞への移行が一気に進んだ訳ではない。多角形要塞への移行が進む過程において、要塞そのものの価値が低下していった。まず軍隊の機動性の増大は、要塞の存在を無視してそれらを迂回しての軍事行動を可能とした。また、大砲の発達、機関銃の発達、有刺鉄線の実用化は、本格的な要塞を構築せずとも塹壕でも十分な防御を可能とした。そのため第一次世界大戦においては、長大な塹壕による防御線が主体となった。逆にその後は戦車や航空機の実用化により、塹壕も含めて長大な防衛線が無力化した。

こうして星形要塞のみならず要塞そのものが衰退していくことになるが、死角が無いという星形要塞の形状はその後も有効性があったため、基地防衛のための機関銃陣地など、限定されたシチュエーションにおいては、星形要塞類似の陣地の構築は現代でも行われている[37]。

- ハカ城塞 スペイン

- スロバキアの都市ノヴェー・ザームキ 1663年の計画

- ペトロパヴロフスク要塞 ロシア

- フィンランドの星型要塞と稜堡の計画図

- オロモウツの稜堡と要塞(1757年) チェコ共和国

- サンマルコス砦 アメリカ

Remove ads

日本の星形要塞

日本国内で稜堡式城郭の文献として確認されているものは前野良沢のオランダ語文献翻訳書の中に「和蘭築城書」があり、オランダからもたらされた最初期の資料と考えられる。稜堡式城郭の断面や水平面からの幾何学的な解説の記述が見られる。この書は後に桑名藩・奥平松平家当主を相続した紀州徳川家庶子・唯之進頼徳(後の松平忠和)が天明年間にオランダ語の師である前野良沢に翻訳依頼したものと考えられている。その経緯が前野良沢の高山彦九郎への書簡に記載されている。天命末〜寛政初期の頃に前野良沢から唯之進に引き渡されたと想像されている。寛政5年(1793年)唯之進頼徳は奥平松平家を相続し、松平下総守忠和となり、武衛流砲術家の井狩貢を召し出して桑名で砲術を教授させ、訓練も行ったが桑名城周辺から稜堡式城郭らしき遺構は見つかっていない。

日本の稜堡築城には、誤りと思われる部分が見られる[38]。フランク(flank)からフェイス(face)前面の堀内が撃てないか、または射線に死角があるという誤りは多い(楠葉台場、龍岡城、四稜郭など)。

- 戸切地陣屋(北海道北斗市) 四芒星形。1855年(安政2年)築城で、日本の最古例。現在は史跡公園として無料公開。

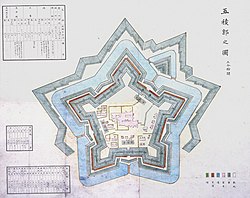

- 五稜郭(北海道函館市) 五芒星形。特別史跡として無料公開。

- 四稜郭(北海道函館市、五稜郭の堡塁)四芒星形。史跡公園として無料公開。アクセスは悪い。

- 龍岡城(長野県佐久市) 五芒星形。実戦は想定されていないとされる。公有地(小学校)につき見学は開放日のみ。

- 楠葉台場(大阪府枚方市) 南側土塁にのみ稜堡式を採り入れた設計。史跡公園として整備、無料。

- 和田岬砲台(兵庫県神戸市) 六芒星形のうち二陵を入口と直線土塁に造形する。砲塔のみ現存。民間企業有地内にあり見学は申込制。

- 松尾城(千葉県山武市松尾町)南東側土塁は稜堡を持たない設計。明治2年(1869年)の版籍奉還後に着工。未完。

- 五稜郭の設計図

Remove ads

脚注

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads