トップQs

タイムライン

チャット

視点

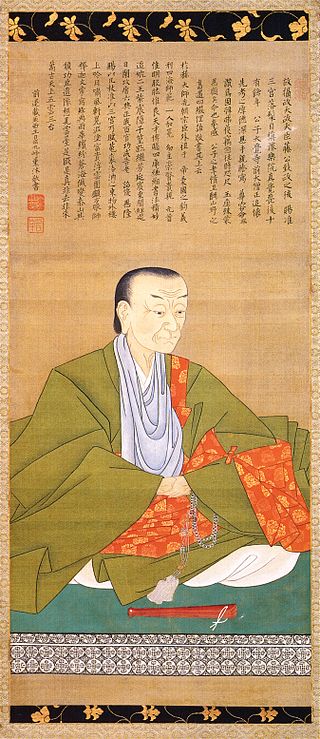

近衛家熙

江戸時代前期から中期の公家。従一位、摂政、関白、太政大臣、准三后。藤氏長者。近衛家22代 ウィキペディアから

Remove ads

近衛 家熙(このえ いえひろ、正字体:近󠄁衞)は、江戸時代前期から中期にかけての公卿、従一位摂政太政大臣、准三后。近衛家22代当主[3]。一流の文化人として知られた[1]。

Remove ads

来歴

寛文7年(1667年)6月4日に京都で誕生。幼名は増君。延宝元年(1673年)11月に数え6つ(満7歳)で元服、従五位上に叙せられ[4]、昇殿を聴される。延宝4年(1676年)1月に従三位に叙せら公卿に列す。貞享3年(1686年)3月、数え22(満20歳)で内大臣となる。元禄6年(1693年)8月右大臣、宝永元年(1704年)1月左大臣。宝永4年(1707年)11月に関白宣下(東山天皇)。続いて宝永6年(1709年)には新帝中御門天皇の摂政となり、翌宝永7年(1710年)に太政大臣に任じられる。正徳元年(1711年)7月に太政大臣を辞し、翌正徳2年(1712年)8月に摂政も辞す。享保10年(1725年)に准三后が宣下されると、同年12月24日に出家し予楽院と号する。

人物

家熙はその時代を代表する文化人・知識人として知られる。その人となりや博学多才ぶりについては、侍医で茶人の山科道安がその言行を日録風に記した『槐記』に詳しい。

書道ははじめ加茂流を学び、やがて近衛家や他家に伝わる空海や小野道風らの書に学んで独自の境地を切り開いた。絵画では水墨画を好み、いくつかの佳作が知られる。有職故実にも通じ、礼典儀礼を研究、20年の歳月をかけて複数の『唐六典』の異本を比較考証しまとめ上げた『大唐六典』30巻[5]は致仕後の享保9年(1724年)に完成し没後に刊行された。

茶道では、後西天皇から興福寺門跡真敬法親王らに伝わった宮廷の茶の湯の様式を梶井門跡慈胤法親王から学び、これを体系化した独自の宮廷茶道を確立して伝授した。自ら茶事をおこない、侘び茶人との交流でも知られる。正徳3年(1713年)8月から自邸で行った茶事については陽明文庫蔵の『御茶之湯記』に詳細に記録されている[6]。

そのほか、家熙は自然科学にも通じ、享保16年(1731年)には、雷鳴と稲妻とは同時に発生するもので、距離に比例して雷鳴が後れることを論じたことなどが『槐記』に記されている[7]。

Remove ads

家族・親族

父方:

→詳細は「近衛家」を参照

母方:

→詳細は「後水尾天皇」を参照

出典

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads