トップQs

タイムライン

チャット

視点

鋏角

鋏角類の口器 ウィキペディアから

Remove ads

鋏角(きょうかく、英語: chelicera、複数形: chelicerae)とは、クモ・サソリ・カブトガニなどの鋏角類の節足動物に特有で、口の直前にある1対の付属肢(関節肢)である[1]。主に餌を掴む用の口器として用いられる[2][1]。

左上:ウミグモ、中上:カブトガニ、右上:ダイオウウミサソリ、左中:マダニ、中央:ヒヨケムシ、右中:カニムシ、左下:サソリ、中下:クモ、右下:ウデムシ

原則として先端2節で噛み合う構造となり、時おり歯(tooth, denticle)と呼ばれる棘を内側にもつ[3][4][5][2][6]。多くの場合は名前の通りはさみ型だが、クモなどの鋏角はむしろ鎌や牙に似る[1]。また、通常は小さく目立たないが、ヒヨケムシやダイオウウミサソリのように、大きな鋏角をもつ種類もある[7][2][1]。

英語名「chelicera」はギリシア語の「khēlē」(鋏)と「keras」(角)の合成語[8][2]。種類により別名もあり、例えばウミグモでは一般に「鋏肢」(きょうし、chelifore)と呼ばれ[1]、クモでは「上顎」(じょうがく)[9]、カニムシでは「鋏顎」[10]とも呼ばれている。ただし鋏角は他の節足動物の顎(大顎と小顎)とは別器官であり、由来はむしろ触角に相同である[2][1]。

名前が「鋏脚」(きょうきゃく、cheliped)に似て、しばしば混同されることもあるが、これはカニやエビなどの甲殻類における、別器官であるはさみ型の脚(鉗脚)を専門に指す用語である[11]。

Remove ads

類型

要約

視点

基本的な形態を基に、鋏角は大まかに次の3つのカテゴリーに分けられる[12]。

3節はさみ型

基本として3節の肢節でできたはさみ型の鋏角で、基部の肢節は柄部、途中の肢節ははさみの掌部と内側の不動指、先端の肢節ははさみの外側の可動指をなしている。

基本的な形の鋏角であり、クモガタ類のサソリ・ザトウムシ・コヨリムシ・多くのダニ、カブトガニ類やウミサソリ類など節口類、およびウミグモ類(鋏肢)に見られる[1]。ただしイトダニ科と一部のウミグモ類は、鋏角柄部が更に2節以上に分されたため、鋏角全体が計4節以上になる[13][14][1][15]。マダニの場合、鋏角は針状に著しく特化し、先端のはさみは小さく目立たない[1]。また、サソリの鋏角柄部は短縮して常に背甲の下に隠れるため、外見上では次の2節はさみ型に見える。

2節はさみ型

2節の肢節でできたはさみ型の鋏角で、前述の3節はさみ型から柄部を除いたような形をとる。基部側の肢節ははさみの掌部と内側/背側の不動指、先端側の肢節は外側/腹側の可動指をなしている。

クモガタ類のカニムシ・ヒヨケムシ・クツコムシ、および多くの胸板ダニ類のダニ[14]に見られる[1]。ただしクツコムシの場合、不動指はやや短いため、後述の折りたたみナイフ型にも似る[16]。

折りたたみナイフ型

- ウデムシの鋏角

「Clasp-knife chelicera」とも呼ばれる[1]、2節の肢節でできた牙のような鋏角。基部側の肢節は太く、先端側の肢節は牙状で基部側に沿って背側/外側から内側/腹側に折り畳めるように湾曲する。

クモ・ウデムシ・サソリモドキ・ヤイトムシ・ワレイタムシ・コスリイムシなど、いわゆる四肺類に属するクモガタ類で見られる[1]。ウデムシ、サソリモドキとヤイトムシの鋏角は基部肢節に発達した1本の突起があるため、鋏角全体がややはさみ型に近い亜鋏状である[1][17]が、クモなどでは原則として突起があったとしても目立たないか鋸歯状の歯であるため、より折りたたみナイフ型に近い外見をもつ[4]。

折りたたみナイフ型鋏角は、通常では基部肢節の向きや牙状肢節の動作方向に基づいて「orthognath」と「labidognath」の2タイプに分けられる[18][4][19]。絶滅群まで範囲を広げると、「palaeognath」というワレイタムシに特有のタイプも見られる[3]。

クモの鋏角

クモの鋏角は、前体に連結する基部の肢節と、その末端に続く牙状の肢節からなる。基部肢節の内側は牙状肢節と噛み合わせ、そこの突起(歯)の有無と配列は分類群により異なる[4]。通常では前述のように、クモの鋏角も前向きに平行動作する「orthognath」と下向きに左右動作する「labidognath」の2タイプに分けられるが、そのどちらかに属するとされる一部のクモ(例えば orthognath とされるハラフシグモ、labidognath とされるエボシグモ科)の鋏角は、実際には両者の中間形態で、これは「plagiognath」とも呼ばれる[4]。

ごく一部の例外(ウズグモ科、アリグモのオスなど[4])を除いて全てのクモは鋏角に毒腺を有し、牙状肢節の末端直前に開口する[4]。ハラフシグモの毒腺は小さく、牙状肢節の直後のみに備わる[20]が、それ以外のほとんどのクモでは、毒腺が鋏角の基部肢節を越えて前体内まで発達していた[4]。

クモの鋏角は普段では折りたたまれて一体化しており、獲物を噛んで捕食するなどの機能を果たすときに展開する[4]。牙状肢節はヒンジのように基部が1対の関節丘に固定されるため、前述のタイプに応じて1つの回転軸でしか動けないが、基部肢節はそれに関わらず水平と左右方向で自由に動ける[4]。物を噛み付く同時に、牙状肢節の開口から毒を打ち込むことができ、その量を毒腺の圧搾で調節できる[12]。

クモの鋏角は捕食と自衛の他にも、分類群によっては物を運ぶ(コガネグモ科など)・土を掘る(トタテグモ科など)・卵嚢を持ちあげる(キシダグモ科など)・配偶行動に用いられる(アシナガグモ科など)・摩擦音を出す(サラグモ科)・闘争用の武器になる(アリグモ)[21]など、様々な機能を果たしている[4]。

Remove ads

大顎類との対応関係

→詳細は「鋏角類 § 体節と付属肢の対応関係」を参照

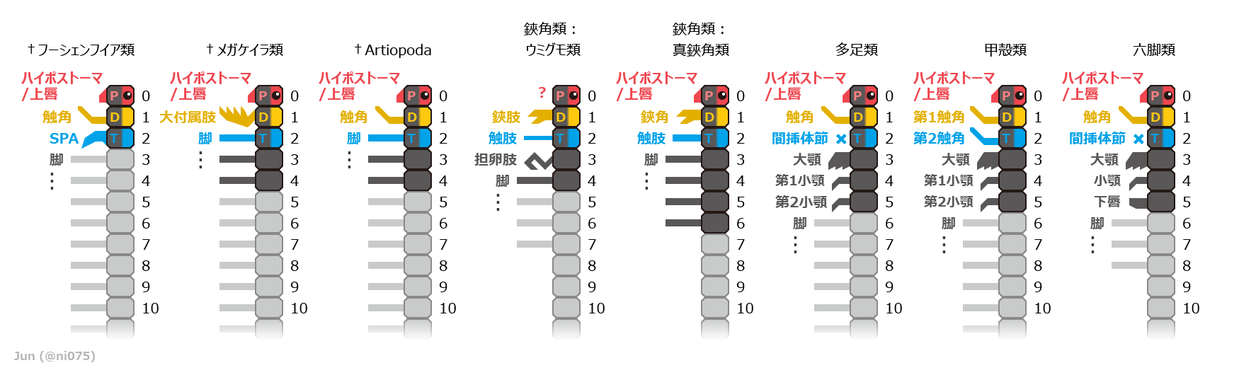

古典的な見解では、鋏角類は触角(第1触角)とそれをもつ第1体節を二次的に退化したと考えられ、この説を踏まえて鋏角はその次の第2体節由来の付属肢(甲殻類の第2触角に相同)という説が主流であった。しかし21世紀以降では、数多くのホメオティック遺伝子発現[22][23][24][25][26][27]・発生学[28]・神経解剖学[28][29]の証拠により、鋏角は第1体節由来で、同じ体節由来の大顎類(多足類、甲殻類、六脚類)の第1触角に相同な付属肢として広く認められるようになった[2][1]。

起源と進化

→「鋏角類 § 化石節足動物との関係性」;および「大付属肢 § 由来、起源と進化」も参照

鋏角類の鋏角は前述の通り、様々な証拠により中大脳性(第1体節由来)の付属肢だと証明されたが、どのような中大脳性付属肢に由来するかは未解明で、鋏角類といくつかの絶滅群の系統仮説により解釈が変わる[1]。もし捕食用の大付属肢を特徴とするメガケイラ類が基盤的な鋏角類であれば、鋏角は大付属肢のような付属肢から進化した可能性が示唆され、すなわち元から既に捕食用で、柄部と把握用に分化した肢節をもつ付属肢を短縮させ、やがて鋏角になったと考えられる[30][31]。一方で、もし鋏角類はメガケイラ類ではなく、触角をもつ三葉虫などを含んだArtiopoda類に近縁(Arachnomorpha仮説)であれば、鋏角は元々感覚用の触角から短縮化して摂食用に変化した可能性が示唆される[32]。

関連項目

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads