トップQs

タイムライン

チャット

視点

DAT

ウィキペディアから

Remove ads

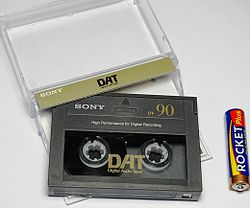

DAT(ダット、ディー・エー・ティー、Digital Audio Tape)とは、音声をA/D変換してデジタルで記録、D/A変換して再生するテープレコーダーまたはそのテープ、また特にその標準化された規格のことである。

Remove ads

広義のDAT

DATは元来、デジタル音声テープ (digital audio tape) を指す一般名詞であり、コンパクトカセットなどのAAT (analog audio tape)、オーディオCDなどのDAD (digital audio disc)、DVカセットなどのDVT (digital video tape) などに対比される用語だった。現在では、デジタル音声テープの規格の1つを指すことが普通である。英語などの表記では、一般名詞は小文字始まり、規格は大文字始まりと区別することもある。

一般向けに商品化された、デジタル音声記録用磁気テープには、以下のようなものがある。

- 1987年: DAT規格

- 1992年: デジタルマイクロカセット (NT)

- 1992年: デジタルコンパクトカセット (DCC)

プロユースのものは、マルチトラック・レコーダー#テープ記録式参照。また、PCMプロセッサーや、S-VHS DA(Digital Audio)、8ミリビデオのマルチトラックPCMモードも、広義のデジタル音声記録用磁気テープとみなすことができる。

1989年には、小型コンピュータ用のバックアップ用として、DDS が規格化されている。これも以下で説明するDAT規格をベースに開発されており、テープカートリッジの外形は全く同じである。

→詳細は「デジタル・データ・ストレージ」を参照

Remove ads

規格

要約

視点

高密度な記録のため、VHSやベータマックス(βフォーマット)などと同様、ヘリカルスキャンヘッド(回転式ヘッド)を採用している。カートリッジ寸法は、縦54 mm×横73 mm×厚さ10.5 mm。 DATテープ規格は、幅が3.8 mm、長さは 15分から180分の時間として表示される。長さの種類には15、46、54、60、74、90、120、180分があり、120分テープの場合、その実長は 60メートルである。なお、ラジカセ用のカセットテープのような表裏両面収録はできず、片面のみ収録である。

DATで使用されるモード一覧は下表の通り。複数のモードが存在するが、一般的な機器は、2つの標準モード、LPモード(オプション2)、ワイドトラックに対応している。ただし、ワイドトラックは再生専用規格で、この規格のソフトは発売されていない。ワイドトラックモードに使用予定のテープの磁性材料はバリウムフェライトを使用する予定だった。

また、DAT 規格でのミュージックテープ製造も模索されており、感熱転写での量産化方式を設計したが、後述する著作権問題との関係で、計画は頓挫した。結果的に市販のDATミュージックテープは48kHzでコピーガードのない少量生産品がわずかに存在した程度だった。カプリッチョ(ドイツ)等の海外マイナーレーベルの輸入品や、当時DATメディアを発売していた花王が独自制作したクラシック音楽(室内楽等)の作品等が該当する。

加えて、パイオニア(ホームAV機器事業部、後のパイオニアホームエレクトロニクス→オンキヨー&パイオニア→オンキヨーホームエンターテイメント[1]→オンキヨーテクノロジー→プレミアムオーディオカンパニーテクノロジーセンター)の一部機種は独自モードとしてサンプリング周波数96kHzによるハイサンプリング記録および再生を扱う事が可能なモードを備える。民生用に限定すれば、D-07、D-07A、D-05、D-06、D-C88、D-HS5の計6機種である。D-07のみ本体にWIDEと表記され、D-05以降の96kHzハイサンプリング対応機種は本体にHSと表記されている。

これは民生用の録音規格としては2000年代初頭に記録用メディアとしてSDメモリーカードやコンパクトフラッシュ、メモリースティック等の各種フラッシュメモリを用いるリニアPCMレコーダーが登場するまで最高水準の録音品質を誇っていたが、再生専用ではDVD-Audio、SACDの音質には及ばなかった面もあった。一部の録音機マニアを除く多くの一般ユーザーにはエルカセットや後発のDCC、デジタルマイクロカセット(NT)ほどではなかったものの、思いのほか普及しなかった。しかし、確実な高音質を求める業務用、およびプロフェッショナル用の各分野では数多く利用された。

またアイワ(初代法人。現・ソニーマーケティング)では、ポータブルデッキに専用アダプターを接続することで静止画像の記録にも対応する機種を発売した(HD-X1 + HDV-1)。

日本国内でDATテープを発売したのはソニー、松下電器産業(現・パナソニックホールディングス)、日本ビクター(現・JVCケンウッド)、TDK(記録メディア事業部、現・韓オージン社)、富士フイルム(日本国内の個人向けはAXIAブランド、業務用および日本国外向けはFUJIブランド)、日立マクセル(コンシューマー事業部、現・電響社 マクセル事業本部)、日本コロムビア(DENONブランド。現・デノン コンシューマー マーケティング(ディーアンドエムホールディングス))、花王(KAO DIGITAL SOUNDブランド)などである。

最後まで唯一、DATテープを製造していたソニーも、遂に2015年6月を以ってDATテープの生産を終了した。2025年8月現在、新たにDATテープを製造しているメーカーは国内・国外問わず1つもなく、流通在庫分も後述するDDSテープカートリッジより更に入手が困難となっている。

このほか、DATテープをコンピュータストレージ用途に転用したDDSテープカートリッジも国内の製造メーカーとしては唯一、最後までDDSテープを製造していた日立マクセルも2016年6月末までに生産終了、2017年3月末までに流通終了となった。なお、DATテープの代用品として、テープ幅がDATと同じ3.8mmのDDSテープを使用することも可能である。ただし、音楽録音・再生用のDATブランクメディアとして代用(使用)可能なのは自己責任扱いとなるが、DDS-1の60mテープ[2]、または90mテープ[3]が合法的に利用可能なほか、最長でもDDS-4の150mテープ[4]までとなるが、DATレコーダー側のリニアテープカウンターが正常に動作しなくなる、もしくは正規のDAT用テープより更に磁気テープ表面の傷・汚れなどによる再生時のエラー(音飛び)、磁気テープがヘッドドラムやキャプスタンに絡み付きやすくなるなどのトラブルが発生しやすくなる。

Remove ads

歴史

要約

視点

各社が相次いで開発した、磁気テープにデジタル音声を記録する規格を統一するため、1983年に日本オーディオ協会が主導するDAT懇談会が設けられ、1985年に回転式ヘッドを用いるR-DAT(Rotaty Head DAT、回転ヘッド方式DAT)と固定式ヘッドを用いるS-DAT(Stationary Head DAT、固定ヘッド方式DAT)という2種類の規格が策定された。S-DATはメカニズムは簡便だが高密度記録に対応した固定式記録ヘッドの開発が困難で、対してR-DATの回転式ヘッドにはVTRでの実績があったこともあり、R-DATが「DAT」として商品化されることになった。なお、のちの「DCC」はS-DATで定められたヘッドが固定式という部分は共通しているが、ヘッドや記録構造を大幅に簡略化し、圧縮記録を取り入れており、このときのS-DAT規格と直接のつながりはない。

サンプリング周波数は当初より48kHz、44.1kHz、32kHzに対応する予定だった。しかし、44.1kHzはCDと同じであり、CDの完全同一の複製が可能とあって日本レコード協会などの猛反発に遭った。紆余曲折の末、1987年に発売にこぎつけた民生用の製品は、苦肉の策として44.1kHzのデジタル入力録音が出来ない仕様となった。しかしこれが足かせとなって普及しなかったため、1990年にはSCMS(シリアルコピーマネジメントシステム)を搭載し、CDからの直接デジタル録音が1世代だけ可能で2世代目はアナログコピーは可能だがデジタルコピー不可である機種が登場した。ほぼ同時に普及が始まった衛星放送の音楽番組やミュージックバードのエアチェックにも利用され、Aモード:32kHz、Bモード:48kHzに対応した。

SCMS規格の制定されてアナログ信号録音時にも44.1kHz16bitで音声を記録可能になったために日本コロムビアはカシオ計算機に対しポータブルDATのOEM製造を申し入れた。OEM一号機のDENON DTR-100PはCASIO DAT7の外装色変更機だったのでアナログ信号の録音時は48kHz16bitだけ対応していたが、1991年に発売されたDENON DTR-80PとCASIO DA-R100には、アナログ信号の録音時に録音ボタンを押し続けたまま電源ボタンを入れると、44.1kHz16bitに対応可能なので、このDATで録音した音源はデジタル符号のままCD-Rにコピー可能な事がDTR-80Pのカタログや取扱説明書に明記されていた。日本コロムビアは日本レコード協会加盟社だったが、1972年に世界初の実用PCM録音機を開発した音響機器製造会社でもあったのでカシオ計算機に対してこの機能を提案した。なお業務用機にはSCMS機能制限がなかったために、音楽録音スタジオなどでは爆発的に普及した。また、持ち運びが出来るバッテリー駆動の製品を使って、野鳥の鳴き声や汽車、電車の走行音の録音など、野外での生録音を楽しむマニアも少なくなかった。

当初は民生用としてスタートした規格だが、民生用にしてはかなり過剰すぎるほど高性能であり、早くから業務用としてプロの現場で活用され始めた。放送用素材やマスターレコーダー、アイドルやヒーロー等のイベント会場の音響として、盛んに利用された。そのためソニー「PCM-7040」やアイワ「HD-X7000TC」など放送用・業務用の一部の機種では、SMPTEタイムコードが記録できるようになっている。また、パイオニア製のDATレコーダーのみ、業務用を含む全ての機種がCDや後発のDCC(デジタルコンパクトカセット)、MD(ミニディスク)のようにテープにTOC(Table of Contents)を記録できる機能も存在した。

後期には高音質化の技術がいくつか導入された。16ビット録音でありながら20ビットや24ビット相当の解像度を実現するSBM(スーパー・ビット・マッピング)機能がソニー製DATに導入[5]され、民生用として1993年3月にそのSBM対応第1号機「DTC-2000ES」を発売した。一方で、パイオニアはHS-DATと呼ばれる方式で標準モードに対し2倍のサンプリング周波数をテープ速度と動作クロックを倍速にして88.2~96kHz録音を民生機器で実現し、民生用として1992年11月16日(録音文化の日)に今日のハイレゾリューションオーディオの祖とされる96kHzハイサンプリング対応第1号機「D-07」[6]を発売した。ちなみにDATのテープ速度を倍速で走らせる発想は、既存のコンピューター用DDSドライブからヒントを得たといわれている。

パイオニアはさらにAIRSと銘打った録音システムを送り出す。既存の民生用DATデッキ「D-07A」を基に業務用用途に特化したDATデッキ「D-9601」とデジタルプロセッサー「SP-AR1」を組み合わせ、96kHzサンプリングに加え24ビットまでワードレングスを伸ばしたもので、当時としては珍しい96kHz/24ビットフォーマットに対応していた。さらにD-9601はダウンコンバーターを内蔵し、96kHzから44.1kHzへダウンサンプリングした信号を同社のCDレコーダー「RPD-500」に接続し、アナログを介さずに音楽CDを作る事も出来た。このAIRSは業務用で、一般に普及しなかった。

その他ティアックの業務用ブランドのTASCAMも、DATテープを倍速で駆動しHR(ハイ・レゾリューション)モードで48kHzサンプリング・24ビット録音に対応した業務用DATデッキ「DA-45HR」を2000年に発売した。

Remove ads

終焉

要約

視点

ソニー DATウォークマン TCD-D100

1992年に登場したミニディスク(MD)が、価格や使い勝手などの面から1990年代半ばから2000年代初頭にかけての民生用オーディオ機器の主流となった[7]。MDの圧縮コーデックATRACのデータ圧縮時のアルゴリズムの大幅な見直しにより高音質化したほか、民生用CDレコーダーの普及も進んだ。そして2000年代後半になってからは、MP3、WMA、AAC等の高圧縮の音声ファイルフォーマットを採用した携帯型のデジタルオーディオプレーヤー[8]が着実に普及。この間、DATのシェアは縮小の一途を辿った。

2003年3月にはパイオニアの民生用据置型DATデッキD-05(1994年6月発売)[9]、およびD-HS5(1996年10月発売)[10]が製造・出荷終了し、同年6月までに販売終了。2004年12月上旬には既存の個人向け据え置き型DATデッキとして最後まで残存していたソニーの民生用据置型DATデッキDTC-ZA5ES(1995年2月発売)[11]が製造・出荷終了[12]、2005年4月までに販売終了した[13]。

1995年7月発売のソニーDATウォークマンTCD-D100が据え置き型・ポータブル型を問わない個人向けDAT機器の最終機種として製造・販売を継続していたが、月間出荷台数が100台程度だったことや、製品に使用する部品の入手困難化、DAT代替製品の多様化、DATユーザーが代替製品への移行が進んでいること、などの要因から、2005年11月25日にソニーから生産終了する旨が発表され、2005年12月初旬に製造・出荷終了し、2006年9月までに在庫確保分の販売が全て終了、名実共に日本向け民生用DAT機器は姿を消した[13]。また2015年には最後まで音楽用DATテープを生産していたソニーが製造を終了し、これにより録音フォーマットとしてのDATは名実共に約28年の歴史に幕を下ろすこととなり、今後の代替はMD同様、先述の通り、携帯型リニアPCMレコーダーが受け持つこととなった。DATテープも2025年現在では既に販売終了となっており、基本的に入手困難となっているものの、ハードオフやセカンドストリートなどのリサイクルショップ(いずれもオンライン販売含む)、ヤフオク!などのオークションやeBayなどのECサイト、メルカリなどの個人間売買などで未使用品が流通する場合も少なくない。

代替製品

その後も業務用向け製品は引き続き少量ながら生産が続いていたが、2000年代末までに生産終了している。DAT代替製品として業務用の分野では2010年代以降にDAWによるHDDレコーディングシステムに順次置き換えられ、更に個人の分野であってもPCを利用したUSB接続による外付けのオーディオキャプチャーユニット(例:ローランドが製造・販売する「UAシリーズ」「Rubixシリーズ」、およびヤマハが製造・販売する「AGシリーズ」、コルグが製造・販売する「DS-DAC-10R」等)によるHDDレコーディングに置き換えられていった。また、記録用メディアにSDメモリーカード等のフラッシュメモリを使用した、屋外使用も可能なポータブルかつ非圧縮に対応したレコーダー(いわゆるリニアPCMレコーダー、もしくはデジタルフィールドレコーダー)やティアックが販売するSDメモリーカードやコンパクトフラッシュに両対応した個人向けフルサイズ級単品オーディオ機器用のハイレゾ録再対応据え置き型デジタルマスターレコーダー「SD-500HR」(長期的なコロナ禍からもたらされた製造に必要な半導体不足を理由に2022年3月を以って生産終了。後継機は2024年9月に発売された「SD-550HR」)なども多数発売されている。一部機種では96kHz録音や192kHz録音、更に高価な一部機種の場合は2.8MHz録音や5.6MHz録音を用いたDSD録音(前者はDSD64、後者はDSD128)も可能(いわゆるハイレゾ録再対応)になっている。詳細はICレコーダー#PCMレコーダーの項を参照。

DAT機器生産終了後の動向

生産完了後もDAT機器はハードオフなどのリサイクルショップ、ヤフオク!などのオークションやeBayなどのECサイト、メルカリなどの個人間売買などで完動品・不動品を問わず流通しており、一部の録音機マニアから一定の需要があり、特に発売当時に人気・評価が高かった一部の機種に関しては完動品・不動品を問わず高値が付けられている場合も少なくない。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads