상위 질문

타임라인

채팅

관점

동로마 제국의 역사

위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

동로마 제국의 역사는 일반적으로 고대 후기부터 1453년 콘스탄티노폴리스 함락까지의 기간으로 구분된다. 3세기에서 6세기에 걸쳐 로마 제국의 그리스어권 동부와 라틴어권 서부는 여러 중요한 사건 거치며 점진적으로 분리되었다. 디오클레티아누스(재위 284 ~ 305)가 285년에 행정적으로 제국을 분할한 일,[1] 콘스탄티누스 1세가 330년에 콘스탄티노폴리스를 동부의 수도로 지정한 일,[n 1] 그리고 테오도시우스 1세(재위 379 ~ 395) 치하에서 기독교가 국교로 채택되면서 로마 다신교 등의 종교가 금지된 일이 대표적인 사건이다. 610년부터 641년까지 재위한 이라클리오스 황제 치하에서는 제국의 군사 및 행정 체계가 재편되었는데, 이때 공용어 역시 라틴어에서 그리스어로 대체되었다.[3] 비록 행정 체계와 로마 사회의 여러 요소들은 지속적으로 유지되었으나, 수도가 로마에서 콘스탄티노폴리스로 이전되고, 라틴어보다 그리스어가 우세한 지위를 차지했다는 점에서 동로마 시대는 로마 제국의 이전 시기와 구분된다.[4]

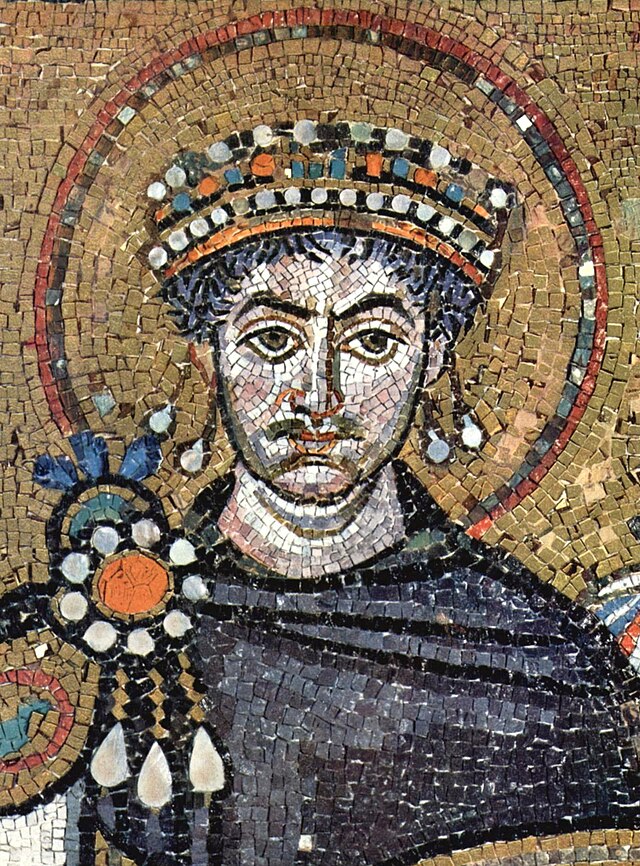

제국의 국경은 존속 기간 동안 크게 변동하며 여러 차례의 쇠퇴와 회복을 겪었다. 유스티니아누스 1세(재위 527 ~ 565) 통치기에는 북아프리카, 이탈리아, 로마 등 전통적인 로마 영토였던 서부 지중해 연안을 재정복하며 제국의 영토가 최전성기를 맞았다. 마우리키우스(재위 582 ~ 602) 치하에서는 동부 국경이 확장되고 북부 국경이 안정되었으나, 그가 암살된 후 사산 왕조 페르시아와 20년간의 전쟁이 발발하며 제국의 자원이 고갈되었다. 이로 인해 7세기 이슬람의 정복 당시 제국은 주요 영토를 상실하였고, 불과 몇 년 만에 가장 부유한 속주였던 이집트와 시리아가 아랍 세력에게 넘어갔다.[5]

9세기부터 11세기까지 지속된 마케도니아 왕조 치하에서 제국은 다시 확장되었고, 약 200년간의 르네상스를 경험하였다. 그러나 1071년 만지케르트 전투에서 셀주크 튀르크에게 패배하며 소아시아 대부분의 영토를 상실하였고, 이는 튀르크인들이 아나톨리아에 정착하는 계기가 되었다. 이후 제국은 점진적으로 쇠퇴하였으며, 12세기에 회복을 시도하였으나 1204년 제4차 십자군에 의해 콘스탄티노폴리스가 함락되면서 결정적인 타격을 입었다. 이로 인해 제국은 비잔틴계 및 라틴계 국가로 분열되어 내홍을 겪게 되었다. 1261년 콘스탄티노폴리스가 수복되며 제국이 재건되었으나, 이전과 같은 헤게모니는 잡지 못하고 이후 200년 동안 주변의 여러 경쟁 국가 중 하나로 전락하였다. 15세기 동안 제국의 남은 영토는 점진적으로 오스만 제국에 병합되었으며, 1453년 콘스탄티노폴리스가 오스만에게 함락되면서 결국 로마 제국은 막을 내리게 되었다.

Remove ads

3세기의 위기와 행정 개혁

3세기 동안 로마 제국은 외부 침략, 내부의 내전, 그리고 경제적 문제라는 세 가지 주요 위기에 직면했다.[6] 이 시기에 로마는 행정 중심지로서의 중요성을 점차 잃어갔다. 3세기의 위기는 아우구스투스가 광대한 제국을 통치하기 위해 구축한 이질적인 정부 체계의 결함을 드러냈다. 비록 후계자들이 개혁을 시도하기는 했지만, 상황이 악화됨에 따라 보다 중앙집권적이고 통일된 행정 체계가 필요하다는 점이 더욱 명확해졌다.[7]

디오클레티아누스는 새로운 행정 체계인 사두정치를 도입하며 개혁을 주도했다.[7] 그는 공동 황제인 또 다른 '아우구스투스'를 임명하고, 각 아우구스투스가 젊은 동료인 '카이사르'를 후계자로 삼아 통치를 분담하도록 했다. 그러나 디오클레티아누스와 막시미아누스가 퇴위한 후 사두정치는 붕괴되었으며, 콘스탄티누스 1세는 이를 대신하여 세습적 계승 원칙을 기반으로 한 통치 체계를 확립했다.[8]

Remove ads

콘스탄티누스 1세와 후손들

요약

관점

콘스탄티누스 대제와 제국의 개혁

콘스탄티누스는 제국의 수도를 이전하고, 행정 및 종교 체제에 중요한 변화를 도입했다.[10] 330년, 그는 기존 비잔티온의 자리에 두 번째 로마로서 콘스탄티노폴리스를 건설했다. 이 도시는 동서 교역로의 중심에 위치해 있었으며, 다뉴브강 방어에 유리한 거점이었고, 동부 국경과도 비교적 가까운 곳에 자리 잡고 있었다. 동시에 강력한 방어벽의 건설을 시작하였는데 이 방어벽은 이후 여러 시대를 거치며 확장 및 개축되었다. 역사학자 J. B. 베리는 “콘스탄티노폴리스의 건설은 동서 양측, 즉 그리스어권과 라틴어권의 영구적인 분리를 고착화하였으며, 이는 유럽 역사의 전체 흐름에 결정적인 영향을 미쳤다”고 평가했다.[11]

콘스탄티누스는 디오클레티아누스의 행정 개혁을 계승하고 발전시켰다.[12] 그는 화폐 제도를 안정화했는데 그가 도입한 솔리두스 금화는 이후 안정적인 통화로 널리 유통되었다.[13] 또한 군대의 조직을 개편하고, 또한, 콘스탄티누스는 328년 오늘날 루마니아의 첼레이 지역인 수키다바에서 다뉴브강을 가로지르는 ‘콘스탄티누스 다리’를 건설하여,[14] 아우렐리아누스 황제 시절 포기했던 다키아 지역을 재정복하려 했다. 332년에는 서고트족을 격파하여 다키아 남부 일부를 재정복했다.[15][16] 그는 사산 왕조 페르시아를 대상으로 한 원정을 계획하기도 했다. 행정 분업을 위해 기존에 군사 및 행정 권한을 모두 갖고 있던 단일 근위대 총독을 대신하여 지역별로 행정 권한을 지닌 총독들을 임명했다. 이러한 개혁의 결과로 4세기 동안 네 개의 주요 행정 구역이 형성되었으며, 군사와 행정을 분리하는 원칙은 7세기까지 유지되었다.[17]

콘스탄티누스 치하에서 기독교는 국가의 유일한 종교로 확립되지는 않았으나, 황제의 적극적인 후원 속에서 중요한 지위를 차지하게 되었다. 그는 성직자들에게 각종 특권을 부여하여 병역 및 세금 면제 혜택을 제공했으며, 기독교 신자들이 행정직에 우선적으로 임명되도록 했다. 또한, 주교들에게 사법적 권한을 부여하기도 했다.[18] 그는 황제가 신학적 문제를 직접 결정하지 않고, 공의회를 소집하여 해결해야 한다는 원칙을 세웠으며, 아를 공의회를 소집하고, 325년 제1차 니케아 공의회를 주재함으로써 황제가 교회의 수장이 될 수 있다는 입장을 강조했다.[19]

동로마 제국의 탄생과 발전

395년 사망한 테오도시우스 1세는 제국을 아들들에게 물려주었다. 황제의 세습 원칙이 확립되어, 동쪽은 아르카디우스가, 서쪽은 호노리우스가 각각 다스리게 되었다. 테오도시우스 1세는 동서 양측을 모두 통치한 마지막 황제였다. 이 역시 콘스탄티누스의 개혁의 결과로 설명될 수 있다.[20]

서로마 제국이 3세기와 4세기에 걸쳐 큰 혼란을 겪은 반면, 동로마 제국은 상대적으로 이러한 위기를 피해갔다. 이는 비교적 안정적인 도시 문화와 풍부한 재정을 바탕으로, 외세를 회유하거나 용병을 고용할 수 있었기 때문이다. 5세기 동안 서방 제국은 여러 침략군에 의해 유린되었으나, 동로마 제국은 이를 피할 수 있었다. 테오도시우스 2세는 콘스탄티노폴리스의 방어벽을 더욱 강화하여, 1204년까지 대부분의 공격으로부터 도시를 지킬 수 있도록 만들었다. 그는 또한 훈족의 지도자 아틸라를 회유하기 위해 연간 300kg(700파운드)의 금을 공물로 지급했다.[21]

그의 후계자인 마르키아누스는 이 막대한 공물을 계속 지급하는 것을 거부했으나, 당시 아틸라는 이미 서방 제국에 관심을 돌린 상태였다.[22] 453년 아틸라가 사망한 후 그의 제국은 붕괴되었고, 동로마 제국은 남은 훈족과 유리한 관계를 맺으며, 이들을 용병으로 고용하여 군사력을 보강했다.[23]

Remove ads

레오 왕조

요약

관점

레오 1세와 이사우리아 세력의 부상

마르키아누스의 뒤를 이어 즉위한 레오 1세는 아틸라가 사망한 후 콘스탄티노폴리스의 실질적 권력을 장악한 알란족 출신의 장군 아스파르의 영향에서 벗어나고자 했다. 그는 소아시아 남부에 거주하던 반(半)야만족 이사우리아인들의 세력을 지원하며 아스파르에 맞섰다. 결국 471년, 아스파르와 그의 아들 아르다부르는 폭동 중에 살해되었고, 이후 콘스탄티노폴리스에서는 정교회 세력이 오랫동안 지배권을 유지하게 되었다.[24]

레오 1세는 군 지휘관이 아닌 콘스탄티노폴리스 총대주교에게서 황제의 관을 수여받은 최초의 황제였다. 이 변화는 점차 정착되어, 중세에 이르러 황제 대관식은 군사적 전통보다 종교적 의식이 중심이 되었다. 한편, 그는 468년 반달족으로부터 북아프리카를 되찾고자 원정을 시도했으나 실패했다.[25] 이 시점에서 서로마 제국은 이탈리아와 다뉴브강 남쪽 일부 지역으로 축소되었으며, 브리튼섬은 5세기 초부터 앵글로색슨족이 침략하고 정착하고 있었다. 서고트족과 수에비족은 417년부터 히스파니아를 점유했고, 반달족은 429년에 북아프리카로 들어갔다. 갈리아 지역에서는 클로비스 1세가 이끄는 프랑크족, 부르군트족, 브리튼족, 서고트족, 그리고 로마 세력의 잔존 세력이 패권을 다투고 있었다. 이후 테오도리쿠스 대왕이 526년까지 이탈리아를 통치하게 된다.[26]

제논과 서방 제국의 종말

466년, 레오 1세는 이사우리아 세력과의 동맹을 강화하기 위해 자신의 딸 아리아드네를 이사우리아 출신의 타라시코디사에게 시집보냈다. 그는 ‘제논’(고대 그리스어: Ζήνων)이라는 이름을 사용하게 되었는데, 474년 레오 1세가 사망하자 아리아드네와 제논의 어린 아들 레오 2세가 즉위하고, 제논이 섭정이 되었다. 그러나 같은 해 레오 2세가 사망하면서 제논이 단독 황제로 즉위하였다.

제논의 통치 초기에 서방 로마 제국은 공식적으로 멸망했다. 476년, 게르만 출신의 로마 장군 오도아케르는 서로마 황제 로물루스 아우구스툴루스를 폐위하고 새로운 황제를 옹립하지 않았다.

제논과 테오도리크의 이탈리아 정복

이탈리아를 되찾기 위해 제논은 모이시아 지역에 정착한 동고트족의 지도자 테오도리크와 협상했다. 그는 테오도리크를 magister militum per Italiam(이탈리아 총사령관)으로 임명하여 이탈리아를 점령하도록 했다. 493년, 오도아케르가 패배하고 사망한 후, 테오도리크는 독자적으로 이탈리아를 통치하게 되었다. 이를 통해 제논은 서방에 대한 명목상의 권위를 유지하면서도, 반란을 일으킬 가능성이 있는 동로마 제국 내의 고트족 세력을 효과적으로 제거하는 전략을 구사한 것이다.[26]

475년, 제논은 레오 1세가 468년 북아프리카 원정군의 지휘를 맡겼던 장군 바실리스쿠스에 의해 폐위되었으나, 20개월 후 다시 제위를 되찾았다. 그러나 이후 또 다른 이사우리아 출신의 반란 지도자 레온티오스가 황제로 추대되는 등 내전이 지속되었다.

아나스타시우스 1세의 개혁

491년, 로마 출신의 고령 관료였던 아나스타시우스 1세가 황제로 즉위했다. 그러나 498년까지 새로운 황제의 군대는 이사우리아 저항 세력을 완전히 진압하지 못했다.[26]

아나스타시우스 1세는 에너지 넘치는 개혁가이자 유능한 행정가로서, 콘스탄티누스 대제의 화폐 제도를 더욱 완성시켰다. 그는 동로마에서 일상적으로 사용되던 구리 화폐 폴리스(follis)의 무게를 확정하여 통화 체계를 안정화했다.[27] 또한 세제 개혁을 단행하여 악명 높던 크리사르기론(chrysargyron) 세금을 영구적으로 폐지했다. 그의 통치 말기, 국고에는 145,150kg(320,000파운드)의 금이 비축되어 있을 정도로 재정이 탄탄하게 정비되었다.

유스티아누스 왕조

요약

관점

유스티니아누스 1세의 정복과 개혁

527년 즉위한 유스티니아누스 1세는 동로마 제국을 확장하며 과거 로마 제국의 영토를 회복하려 했다. 일리리아 출신 농민의 아들로 태어난 그는 이미 삼촌 유스티누스 1세(재위 518~527)의 치세때부터 실질적인 권력을 행사했을 것으로 추정된다.[28][29] 532년, 유스티니아누스는 사산 왕조 페르시아의 호스로 1세와 평화 조약을 체결하며 동부 국경을 안정시키고자 했고, 이에 따라 막대한 연간 공물을 지급하기로 합의했다. 같은 해 콘스탄티노폴리스에서는 대규모 반란인 니카의 반란이 발생했으나, 약 3만 명의 폭도들이 진압되면서 황제의 권력이 더욱 공고해졌다.[29]

서방 원정은 533년 시작되었다. 유스티니아누스는 명장 벨리사리우스를 파견하여 429년부터 카르타고를 수도로 삼고 북아프리카를 지배했던 반달족을 정복하도록 했다.[30] 예상보다 쉽게 승리를 거두었으나, 지역 부족들의 저항을 완전히 제압한 것은 548년의 일이다.[31]

이탈리아에서는 동고트 왕국이 내부 혼란을 겪고 있었다. 534~536년까지 테오도리쿠스 대왕의 조카 아탈라리쿠스와 딸 아말라순타를 살해한 테오다하투스(재위 534~536)가 권력을 잡았으나 그 지배력은 약했다. 535년, 동로마군은 시칠리아를 손쉽게 점령했지만, 곧 동고트족의 강한 저항을 직면했다. 그럼에도 결국 나폴리와 로마를 포위한 끝에, 540년 벨리사리우스가 라벤나를 함락하며 승리를 거두었다.[32] 535~536년, 테오다하투스는 시칠리아, 달마티아, 이탈리아에서 동로마군을 철수시키기 위해 교황 아가피토 1세를 콘스탄티노폴리스에 파견했으나, 그는 유스티니아누스와 평화 조약을 체결하는 데 실패했다. 대신, 황후 테오도라의 보호를 받던 단성론자 콘스탄티노폴리스 총대주교 안티무스를 축출하는 데 성공했다.[33]

동고트족은 곧 토틸라의 지도 아래 재결집하였고, 546년 12월 17일 로마를 점령했다. 결국 유스티니아누스는 549년 초 벨리사리우스를 소환했다.[35] 551년, 아르메니아 출신 거세 환관 나르세스가 약 3만 5천 명의 군대를 이끌고 이탈리아에 도착하면서 전세가 다시 동로마 제국에 유리해졌다. 552년 부스타 갈로룸 전투에서 토틸라는 패배하고 전사했으며, 그의 후계자 테이아도 같은 해 10월 몬스 락타리우스 전투에서 패배했다. 이후 프랑크족과 알레만니족의 침입이 있었으나, 이탈리아 전역은 동로마의 통제 아래 놓이게 되었다.[36]

551년, 서고트족의 귀족 아타나길두스는 당시 왕에 반기를 들며 유스티니아누스에게 지원을 요청했고, 황제는 고령이었으나 뛰어난 군사적 역량을 지닌 리베리우스를 파견했다. 동로마 제국은 이 작전을 통해 히스파니아 연안 일부를 확보하였고, 이 지역은 훗날 이라클리오스 황제 시대까지 유지되었다.[37]

유스티니아누스의 동방 정책과 입법 개혁

동방에서는 로마-페르시아 전쟁이 지속되다가 561년 유스티니아누스와 호스로 1세의 사절이 50년 평화 조약을 체결하며 마무리되었다. 550년대 중반, 대부분의 전선에서 유스티니아누스가 승리를 거두었으나, 발칸 반도에서는 슬라브족의 지속적인 침입을 막지 못했다. 559년, 쿠트리구르족과 슬라브족이 대규모로 침입하자, 유스티니아누스는 은퇴한 벨리사리우스를 다시 소환했다. 그러나 위기가 해소된 후 황제는 직접 사태를 장악했고, 다뉴브강 함대를 증강한다는 소식에 겁을 먹은 쿠트리구르족은 공물을 받고 강을 건너 철수하는 조약을 체결했다.[29]

유스티니아누스는 입법 개혁을 단행한 것으로도 유명하다.[38] 529년, 카파도키아 출신 관료 요한네스가 이끄는 10인 위원회가 로마 법전을 개정하여 유스티니아누스 법전(Corpus Juris Civilis)을 편찬했다. 533년, 트리보니아누스의 감독 아래 판데크텐이 완성되어 기존 로마 법학자들의 모순된 판결들이 정리되었고, 법학교육을 위한 교과서인 법학제요(Institutiones)가 발간되었다. 534~565년 사이에는 황제 칙령을 수집한 신칙법집(Novellae)이 추가되었다.

유스티니아누스는 마니교, 네스토리우스파, 단성론자, 아리우스파 등 여러 기독교 종파를 비롯해 유대인 및 이교도들과도 충돌을 빚었다. 결국 529년 아테네의 주요 철학 학파를 강제로 폐쇄하며 이교도 사상의 근절을 시도했다.[39]

6세기 동안 동로마 제국에서는 전통적인 그리스-로마 문화가 여전히 영향을 미쳤으며, 자연철학자 요안네스 필로포노스와 같은 학자들이 활동했다. 그러나 기독교 철학과 문화가 점차 주류를 이루었으며, 성가 작가 로마노스가 작곡한 찬송가는 기독교 전례 발전에 기여했다. 건축가들은 니카 반란 중 파괴된 구(舊) 대성당을 대체할 새로운 성당 건설을 맡았고, 이에 따라 '거룩한 지혜의 성당'이라는 의미의 아야 소피아가 세워졌다. 아야 소피아는 오늘날에도 건축사적으로 중요한 기념물로 남아 있다.[28]

그러나 6세기와 7세기 동안 제국은 반복적인 전염병 창궐로 인해 심각한 인구 감소와 경제적 침체를 겪었으며, 이는 제국의 전반적인 약화를 초래했다.[40]

유스티니아누스 사후: 제국의 변화

565년 유스티니아누스가 사망한 후, 후계자인 유스티누스 2세는 페르시아에 대한 막대한 공물 지급을 거부했다. 한편, 게르만족 롬바르드족이 이탈리아를 침략하여, 6세기 말까지 동로마 제국은 이탈리아의 3분의 1만을 유지할 수 있었다.

뒤를 이어 즉위한 티베리우스 2세는 적들 사이에서 선택을 강요받는 상황에서 아바르족에게 공물을 지급하는 한편, 페르시아와의 전쟁을 감행했다. 티베리우스의 장군 마우리키우스는 동부 전선에서 효과적인 작전을 수행했으나, 아바르족은 공물로도 억제되지 않았고, 오히려 582년 발칸의 요새 시르미움을 함락시켰다. 슬라브족 또한 다뉴브강을 넘어 지속적으로 남하하기 시작했다.

티베리우스를 계승한 마우리키우스는 페르시아 내전에 개입하여 정통 후계자 호스로 2세를 왕위에 복귀시켰고, 자신의 딸을 그와 혼인시켰다. 이를 통해 동로마 제국은 동부 국경을 확장할 수 있었으며, 마우리키우스는 발칸 방어에 집중할 수 있었다. 602년까지 연이은 군사 작전을 통해 아바르족과 슬라브족을 다뉴브강 너머로 밀어내는 데 성공했다.[41]

Remove ads

이라클리오스 왕조와 제국의 축소

요약

관점

이라클리오스와 동로마 제국의 대변혁

마우리키우스가 포카스에 의해 살해되자, 사산 왕조 페르시아의 호스로 2세는 이를 구실로 로마령 메소포타미아를 재정복하려 했다.[42] 포카스는 동로마 사료에서 일관되게 폭군으로 묘사되며, 동로마 원로원이 주도한 여러 음모의 대상이 되었다. 결국 610년, 그는 아프리카 속주 카르타고에서 배의 뱃머리에 이콘을 부착한 채 콘스탄티노폴리스로 진격한 이라클리오스에 의해 폐위되었다.[43] 이라클리오스가 황제로 즉위한 후 사산 왕조는 소아시아 깊숙이 진격하여 다마스쿠스와 예루살렘을 점령하고, 성십자가를 크테시폰으로 가져갔다.[44]

이라클리오스는 성전을 방불케 하는 반격을 감행하였으며, 전투에서는 '신의 손으로 만들어졌다'(αχειροποίητος)라고 전해지는 그리스도의 성상이 군기(軍旗)로 사용되었다.[45] 626년, 콘스탄티노폴리스가 아바르족의 포위를 받았을 때, 총대주교 세르요스가 성모 마리아의 성상을 들고 성벽을 따라 행진하자 도시가 구원되었다고 믿어졌다.[46] 627년, 니네베 전투에서 사산 왕조의 주력군이 전멸하였고, 629년 이라클리오스는 성대한 의식을 통해 성십자가를 예루살렘에 반환하였다.[47] 그러나 이 전쟁으로 동로마 제국과 사산 왕조는 모두 극도로 피폐해졌으며, 이후 급속히 확장한 아랍 세력의 공격에 취약한 상태가 되었다.[48] 636년 야르무크 전투에서 동로마군이 결정적으로 패배하고, 634년 크테시폰마저 함락되었다.[49]

단의론과 동로마의 쇠퇴

이라클리오스는 칼케돈 기독교와 단성론의 교리적 분열을 해소하려는 시도로 단의론을 제안했다. 638년, 아야 소피아의 나르텍스에 엑테시스(Έκθεσις)라는 문서를 게시하여 이 교리를 공표하고, 추가 논쟁을 금지했다. 그러나 이 시점에서 시리아와 팔레스타인은 이미 아랍 세력에게 함락되었으며, 또 다른 단성론 중심지였던 이집트도 642년에 무너졌다. 단성론자들의 동로마 제국에 대한 냉담한 태도가 아랍의 확장을 저지하는 데 걸림돌이 되었을 가능성 역시 제안된다.[50]

동로마 제국의 변화와 군사 조직 개편

이라클리오스는 황실의 계승 체제를 확립하였으며, 그의 후손들은 711년까지 일부 예외적 케이스를 제외하면 황위를 유지했다. 그러나 이들의 통치는 서방과 동방에서 지속적으로 제국을 위협하는 외부의 압력 속에서 이루어졌으며, 6세기 당시 제국 영토의 상당 부분을 상실하게 되었다.

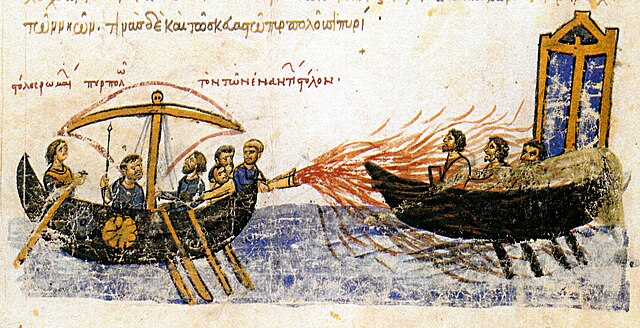

아랍 세력은 시리아와 레반트 지역을 확고히 장악한 후, 소아시아 깊숙이 원정대를 보내었으며, 674~678년에는 콘스탄티노폴리스를 포위하기도 했다. 그러나 동로마 해군은 그리스의 불을 사용하여 아랍 함대를 격퇴하였고, 제국은 우마이야 칼리파국과 30년 간의 휴전 협정을 체결했다.[51] 그러나 이후에도 아나톨리아에 대한 공격은 계속되었으며, 이는 고전적 도시 문화의 쇠퇴를 가속화했다. 많은 도시들이 성벽 내의 일부 구역만 방어 거점으로 삼아 축소되거나, 아예 인근 요새로 이주하는 경우도 많았다.[52]

콘스탄티노폴리스의 인구는 50만 명에서 4~7만 명 수준으로 감소하였고, 다른 도시들처럼 일부는 농촌화되었다. 또한 618년, 이집트가 먼저 사산 왕조, 이후 아랍 세력에 의해 점령되면서 곡물 무상 분배가 중단되었다.[53] 기존의 반자치적 도시 행정 기구들이 사라지면서, 그 빈자리는 테마(θέμα) 제도가 대신하게 되었다. 이는 소아시아를 여러 군사 행정 구역으로 나누고, 각 지역이 자체 군대를 보유하며 황제에게 직접 보고하는 체제였다. 이라클리오스의 재위기에 임시적으로 도입된 이 제도는 7세기를 거치면서 동로마 행정 체계의 근간을 이루게 되었다.[54]

발칸 반도의 변화와 불가르 왕국의 성립

발칸 반도에서는 페르시아 및 아랍과의 전쟁을 위해 대규모 병력이 동부로 이동하면서, 슬라브족이 점차 남하하는 계기가 마련되었다. 이로 인해 아나톨리아처럼 여러 도시들이 작은 요새화된 정착지로 축소되었다.[55] 670년대, 이주해 온 하자르족의 압박을 받은 불가르족이 다뉴브강 남쪽으로 이동하였고, 680년 동로마군이 이들을 격퇴하려 했으나 패배하였다. 결국 681년, 황제 콘스탄티누스 4세는 불가르 칸 아스파루흐와 조약을 체결하였고, 불가르 왕국이 건국되었다. 이 불가르족은 다뉴브 남부의 여러 슬라브 부족을 지배하였으며, 이들 부족은 명목상 동로마 제국의 종속국이었으나, 실질적으로는 독립적인 세력을 형성하였다.[56] 687~688년, 황제 유스티니아누스 2세는 슬라브족과 불가르족을 상대로 원정을 감행하여 상당한 성과를 거두었다. 그러나 그가 트라키아에서 마케도니아로 진격하는 과정에서 지속적인 전투를 벌여야 했다는 사실은, 북부 발칸 반도에서 동로마 제국의 영향력이 크게 약화되었음을 보여준다.[57]

이라클리오스 왕조의 몰락

7세기를 거치며 인구가 크게 감소하고 두 차례의 대규모 전염병이 발생했음에도 불구하고 콘스탄티노폴리스는 비교적 안정성을 유지한 몇 안 되는 동로마 도시 중 하나였다.[58] 그러나 수도는 정치적·종교적 갈등으로 인해 혼란스러웠다. 콘스탄스 2세는 할아버지 이라클리오스의 단의설 정책을 유지하려 했으나, 평신도와 성직자 모두로부터 강한 반발을 받았다. 그중 가장 격렬하게 반대했던 인물들은 고백자 막시모스와 교황 마르티노 1세였으며, 이들은 체포되어 콘스탄티노폴리스로 압송된 후 재판을 받고 고문당한 뒤 유배되었다.[59]

콘스탄스 2세는 수도에서 극도로 인기가 없었으며, 결국 시칠리아 시라쿠사로 거처를 옮겼다. 그러나 그는 궁정 내 신하에 의해 암살당했다.[60] 7세기에 동로마 원로원은 점차 그 영향력을 회복하며 황제들과 여러 차례 충돌하였다.[61]

이라클리오스 왕조의 마지막 황제인 유스티니아누스 2세는 도시 귀족 세력의 힘을 약화시키고자 가혹한 세금을 부과하고, 외부 출신 인사들을 행정직에 기용했다. 그러나 695년 그는 축출되었으며, 하자르족과 불가르족에게 의탁해야 했다. 705년, 불가르 칸 테르벨의 지원을 받아 콘스탄티노폴리스를 탈환한 그는 정적들을 숙청하며 공포 정치를 펼쳤다. 그러나 711년, 다시 축출되면서 헤라클리우스 왕조는 완전히 몰락하였다.[62]

7세기는 동로마 제국에 있어 근본적인 변혁의 시기였다. 한때 이베리아 반도에서 예루살렘에 이르기까지 광대한 영토를 지배했던 제국은 이제 아나톨리아, 케르소네소스, 그리고 일부 이탈리아와 발칸 반도 영토만을 유지하는 수준으로 축소되었다. 이러한 영토 상실과 함께 문화적 변화도 뒤따랐다. 기존의 도시 문명이 크게 붕괴되었으며, 고전적 문학 장르는 신학적 저술로 대체되었다.[63] 또한, 시각 예술에서는 기존의 자연주의적 표현에서 벗어난 급진적으로 추상적인 양식이 등장했다.[64]

이 시기에 동로마 제국이 존속할 수 있었다는 사실 자체가 놀라운 일로 평가된다. 사산 왕조 페르시아가 아랍 세력의 확장 앞에서 완전히 붕괴한 것과 비교하면, 동로마 제국은 효과적인 군사 개편을 통해 외부 압력에 버텨낼 수 있었다. 이는 이후 왕조가 반격에 나설 수 있는 기반을 마련하였다.[65] 그러나 7세기에 이루어진 대규모 문화적·제도적 개편은 동지중해 로마적 전통의 단절을 초래하였으며, 이후의 동로마 제국은 로마 제국의 직접적 연속국이라기보다 여러 후계 국가 중 하나로 보는 것이 더 적절하다는 해석도 있다.[66]

당나라와의 교류

7세기에는 동로마 제국과 중국 사이에 교류가 있었던 것으로 보인다. 동로마의 역사가 프로코피우스에 따르면, 네스토리우스파 수도사들이 중국에서 비단 생산법을 알아내었으며, 유스티니아누스 1세는 이들을 비단길을 따라 비밀리에 파견하여 누에의 알을 훔쳐오게 했다.[67] 이로 인해 동로마 제국은 트라키아와 북부 그리스에서 자체적으로 비단을 생산할 수 있게 되었으며,[68] 남이탈리아 영토를 상실할 때까지 중세 유럽 내 비단 생산의 독점권을 유지했다.

이라클리오스 치세 당시 역사가인 테오필락토스 시모카타는 중국의 지리와 수도 ‘쿠브단’(구당, 즉 장안)을 언급하며, 당시 중국 황제를 ‘태손’이라 칭했다. 이는 ‘천자’(天子)의 음차이거나 당 태종(626 ~ 649 재위)의 이름에서 따온 것으로 추정된다. 또한, 그는 중국이 양쯔강을 경계로 남북으로 분열되었다가[69] 마우리키우스의 통치기에 수나라(581 ~ 618)에 의해 통일되었다고 기록했는데, 수 문제(581 ~ 604 재위)의 남진과 진(陳) 왕조 정복을 가리키는 것으로 보인다.[70]

《구당서》와 《신당서》는 불림국(拂菻, 동로마 제국)을 대진국(大秦, 로마 제국)과 동일시하였으며, 643년 동로마 황제 파다력(波多力, 즉 콘스탄스 2세 포고나토스)이 당 태종에게 사신을 보냈다는 기록이 있다. 이 사절단은 붉은 유리 등 여러 가지 선물을 바쳤다. 또한 이 기록들은 콘스탄티노폴리스의 성벽과, 대식(大食, 우마이야 칼리파국)의 장군 마예벌지(摩拽伐之, 무아위야 1세)가 도시를 포위하고 조공을 요구한 사건에 대한 설명도 포함하고 있다.[71][72]

역사학자 헨리 율(Henry Yule)은 사산 왕조의 마지막 황제 야즈데게르드 3세(632 ~ 651 재위)가 이슬람 세력 라시둔 칼리파국의 공격으로 페르시아 본토를 상실한 후, 당 태종에게 지원을 요청하는 사신을 파견했음을 발견했다. 이는 당시 시리아를 상실한 동로마 제국이 중국과 외교 관계를 맺으려 했던 배경과 연관될 가능성이 있다.[73] 당나라 기록에는 사산 왕조의 왕자 피루즈 3세(636~679)가 이슬람 세력에 의해 페르시아가 정복된 후 당나라로 망명했다는 내용도 포함되어 있다.[74] 이후 동로마 제국은 711년, 719년, 742년에 또 다른 사절단을 당나라에 보냈다.[71][75]

《문헌통고》에 따르면, 불림국(동로마 제국)의 황제 멸력소령개살(滅力沙靈改撒, 미카엘 7세 두카스)는 1081년 송나라 신종에게도 사신을 보냈다. 이는 중세 시기까지도 동로마 제국과 중국이 교류를 지속했음을 보여주는 기록으로 인정된다.[71][76]

Remove ads

그리스화 된 로마 제국 (711-1204)

요약

관점

8세기 초부터 1204년 제4차 십자군에 의해 콘스탄티노폴리스가 함락될 때까지의 기간을 하나의 시대로 나눈다. 이때 이사우리아, 아모리온, 마케도니아, 콤니노스, 앙겔로스 왕조 등 다섯 개의 왕조가 교체되면서 동로마 제국의 영토는 여러 차례 확장과 후퇴를 반복하였다.

이 시기에는 해안 지역, 주요 도시, 그리스 본토, 서부 소아시아에 거주하는 그리스어 사용자(Έλληνες 엘리네스[*]), 발칸 반도의 로마어 사용자(달마티아인, 왈라키아인), 동부 소아시아의 아르메니아어 사용자(아르메니아인)들만이 여전히 자신들을 ‘로마인’(Ῥωμαῖοι, Romées)으로 인식했다. 다민족 국가였던 동로마 제국은 점차 더 균질한 형태로 변화하였으며, 다양한 외부 위협에 대응하기 위해 행정 제도 역시 큰 변화를 겪었다.

이사우리아 왕조와 성상파괴운동 (717~802)

유스티니아누스 2세의 암살 이후, 제국은 혼란기에 접어들었고, 결국 트라키아 출신 농민의 아들로 태어난 한 병사가 황제로 선포되며 레오 3세(재위 717~741)라는 이름으로 즉위하였다.[77] 그는 즉위 기간 동안 아랍 세력과의 전쟁에 집중해야 했다. 717년, 우마이야 칼리파국이 콘스탄티노폴리스를 포위했으나, 레온 3세는 불가르 칸 테르벨과의 동맹을 통해 718년 포위를 해제하는 데 성공했다. 이후 소아시아에서도 하자르족과의 동맹을 바탕으로 아랍 세력을 저지하였으며, 740년 아모리온 전투에서 승리를 거두면서 동방에서의 침입을 종식시켰다.

군사 개편 외에도 그는 제국의 법 체계를 개정하여 에클로가(ἐκλογή)를 반포하였다. 이 법전은 사형에 해당하는 범죄를 줄이는 한편, 절단형이나 실명형과 같은 새로운 형벌을 도입하였다. 이는 기존 유스티니아누스 법전과 차별화되는 점이었다.[78]

레온 3세의 치세는 무엇보다도 성상파괴운동의 시작으로 유명하다.[79] 초기에는 기독교 성화인 이콘이 교육적 목적으로 사용되었으나, 시간이 흐르면서 기적을 일으키거나 심지어 마법적 능력을 가졌다고 믿어지는 사례가 늘어났다. 일부 성상은 ‘아케이로포이토스(αχειροποίητος: 인간의 손으로 만들어지지 않은)’라 불리며 신성시되었다.[80]

레온 3세와 일부 성직자들은 이러한 성상 숭배의 과도함이 신의 분노를 불러왔으며, 제국이 지속적으로 패배한 원인이라고 판단했다. 특히 산토리니 근처에서 화산 폭발로 인해 새로운 섬이 형성되자, 이를 신의 경고로 해석하였다.

레온 3세의 첫 번째 조치는 대궁전 입구의 청동문 위에 있던 금으로 된 그리스도 성상을 철거하는 것이었다. 이 조치는 즉각적인 반발을 불러왔고, 황제의 명령을 수행하던 군인들이 군중에게 살해되는 사건이 발생했다. 그러나 황제는 교회의 동의를 구하지 않은 채 730년 성상파괴령을 반포하였고, 이를 공식적인 제국 정책으로 삼았다. 이에 반발하여 당시 콘스탄티노폴리스 총대주교 예르마노스 1세가 사임하였으며, 로마 교황 그레고리오 2세 또한 강력한 반대 의사를 표명하면서 황제의 이탈리아 내 권위가 약화되었다. 후임 교황 그레고리오 3세는 731년 공의회를 소집하여 성상파괴운동을 단죄하였다.[81]

레온 3세의 뒤를 이어 즉위한 그의 아들 콘스탄티노스 5세(재위 741~775)는 아버지의 성상파괴 정책을 더욱 강경하게 추진했으며, 성상 옹호자(εικονόφιλοι)에 대한 박해를 강화했다. 그는 수도원과 성직자들에 대한 탄압을 확대하여, 성상뿐만 아니라 성인 공경과 성유물 숭배까지 거부했다.[82] 또한, 불가르족 및 아랍 세력과의 전쟁에 몰두한 탓에 이탈리아 문제에 신경을 쓰지 못했다. 이로 인해 교황은 롬바르드족의 위협으로부터 로마를 보호할 새로운 동맹을 찾게 되었고, 754년 교황 스테파노 2세는 알프스를 넘어 프랑크 왕국의 국왕 피핀 3세를 만나 교황령의 설립을 위한 기틀을 마련했다.[83] 한편, 콘스탄티노스 5세의 대아랍 원정은 성공적이었으며, 이를 통해 동방 국경을 안정시켜 아랍 세력의 위협을 크게 줄이는 데 기여했다.[84]

콘스탄티노스 5세의 아들 레온 4세(재위 775~780)는 비교적 단기간 통치하였으며, 그의 치세는 성상에 대한 반감과 그의 아내 이리니의 성상 옹호 사이에서 점진적인 변화의 시기를 나타냈다.[85] 그러나 레온 4세는 젊은 나이에 사망하였고, 당시 10세였던 아들 콘스탄티노스 6세(재위 780~797)가 즉위하면서 모후 이리니가 섭정을 맡게 되었다.

이로 인해 모후 이리니가 섭정으로서 실권을 장악하게 되었다. 이사우리아 왕조는 종교적 논쟁으로 인해 제국의 통합과 안정을 위협받았으나, 반세기 이상 지속된 외부의 위협을 성공적으로 물리치고 국경을 유지하는 데 성공했다. 또한, 제국 내부의 행정 개혁도 계속 추진되었으며, 이는 새로운 내부·외부 환경에 적응하는 데 기여했다.

그러나 섭정 체제는 필연적으로 불안정성을 초래하였다. 이리니는 황권을 확고히 하기 위해 반란을 시도한 세력을 제거하고, 성상 공경을 지지하는 타라시오스를 총대주교로 임명했다. 그는 787년 제2차 니케아 공의회를 주재하여 성상파괴주의(εικονομαχία)를 이단으로 규정하고, 성상 공경을 공식적으로 복원하였다.[86]

시간이 지나면서 콘스탄티노스 6세는 어머니 이리니의 통치에 점점 불만을 가지게 되었다. 790년, 이리니는 군대로 하여금 자신에게 먼저 충성을 맹세하도록 강요했으며, 콘스탄티노스 6세는 공동황제로서 두 번째로 서약을 받는 입장에 놓였다. 이에 반발한 군대는 즉시 반란을 일으켜 콘스탄티노스를 단독 황제로 추대하였다.[87]

그러나 콘스탄티노스 6세는 군주로서의 지도력이 부족했으며, 결국 자신을 지지했던 세력마저 잃었다. 이에 따라 점차 세력 균형이 이리니에게 기울었고, 797년 이리니는 결국 아들을 폐위시켰다. 콘스탄티노스 6세는 음모 세력에 의해 실명당한 후 얼마 지나지 않아 사망하였다. 이리니는 단독 황제로 즉위하며, ‘바실리사’(여제) 대신 ‘바실레우스’(황제)라는 칭호를 사용하였다. 이는 그녀가 동로마 제국의 유일한 통치자임을 강조하는 의미를 지녔다.[88]

이리니가 단독 통치를 시작한 동안, 서방에서는 중요한 변화가 일어났다. 800년, 교황 레오 3세는 샤를마뉴를 ‘로마 황제’로 대관하였으며, 이는 동로마 제국과 서방 세계 사이의 관계를 근본적으로 변화시키는 사건이었다. 교황은 여성이 황제 직위를 맡을 수 없다는 이유를 들어 샤를마뉴에게 황제의 칭호를 부여하였고, 이는 서방에서 로마 제국의 정통성이 단절되었음을 선언하는 것이기도 했다.

샤를마뉴는 동로마 제국과의 관계를 개선하고자 이리니를 정당한 황제로 인정하였으며, 두 제국을 통합하기 위해 혼인을 제안했다. 이리니는 이를 받아들일 의향이 있었던 것으로 보이지만, 제국 내 고위 관료들은 이에 강하게 반대하였다.

이러한 상황에서 802년, 이리니는 궁정 내 쿠데타로 인해 폐위되었고, 대신 니키포로스 1세(재위 802~811)가 황제로 즉위하였다. 이리니는 레스보스섬으로 유배되었으며, 얼마 지나지 않아 그곳에서 생을 마감하였다.

이로써 이사우리아 왕조는 공식적으로 막을 내렸으며, 이후 동로마 제국은 새로운 국면으로 접어들게 되었다.[89]

아모리온 왕조와 성상파괴운동의 부활 (820-867)

이리니가 폐위된 후, 동로마 제국의 고위 관료들은 상원의원 출신인 니키포로스 1세(재위 802~811)를 황제로 선포하였다. 그는 즉위 이후 불가르족의 지도자인 크룸(재위 803~814)과 치열한 전쟁을 벌였다[90]. 크룸은 샤를마뉴와 동맹을 맺고 아바르족을 공격하는 등 적극적인 군사 활동을 전개하였다.[91]

니키포로스 1세는 서방에서 평화를 유지하기 위해 샤를마뉴와 협상을 진행하였다. 그 결과, 샤를마뉴는 동로마 제국으로부터 황제 칭호를 인정받는 대신, 이탈리아 내 동로마 영토(주로 베네치아 지역)와 달마티아 해안에 대한 영유권 주장을 철회하였다.[92] 이 협정으로 인해 동·서 로마 제국이 다시 통합될 가능성은 완전히 사라졌다.

그러나 동방에서의 위협은 계속되었다. 811년, 니키포로스 1세는 크룸과의 전투에서 전사하였으며, 그의 아들 스타브라키오스는 중상을 입었다. 이에 따라 니키포로스 1세의 사위였던 미하일 1세 랑가베(재위 811~813)가 황제로 즉위하였다.[93]

미하일 1세는 전임 황제의 대(對) 샤를마뉴 정책을 유지하며, 샤를마뉴의 황제 칭호를 공식적으로 인정하는 한편, 자신의 아들을 샤를마뉴의 딸과 혼인시키려 했다. 또한, 그는 정통 신앙(ορθοδοξία)을 지지하며, 성상파괴운동을 반대한 스투디온 수도원의 수도사들을 다시 불러들였다. 수도사들의 조언을 받아 미하일 1세는 크룸과의 전쟁을 재개하였으나, 813년 베르시니키아 전투에서 참패하였다. 이 패배로 인해 군대는 반란을 일으켰고, 미하일 1세는 결국 황제 자리에서 물러나야 했다. 813년, 반란을 주도한 아르메니아 테마(Θέμα των Αρμενιακών)의 사령관 레온 5세(재위 813~820)가 황제로 즉위하였다. 그는 즉위 직후 크룸이 다시 콘스탄티노폴리스를 포위하는 위기에 직면했으나, 크룸이 갑작스럽게 사망하면서 위협이 사라졌다.[94]

레온 5세는 이 틈을 타 내부 개혁에 집중하였으며, 전임 황제들이 성상 공경을 복원한 것이 제국의 패배를 초래했다고 보았다. 이에 따라 그는 815년 종교회의를 소집하여 성상파괴운동을 다시 공식 정책으로 삼았다. 그러나 그의 정책은 콘스탄티노스 5세 시기의 강경한 성상파괴운동보다는 다소 온건한 형태였다.[95] 레온 5세는 820년 성소피아 대성당에서 예배를 드리던 중 반란군에 의해 암살되었다. 반란을 주도한 장군 미하일 2세(재위 820~829)가 즉위하면서 아모리온 왕조가 시작되었다.[96]

미하일 2세(재위 820~829)의 즉위로 아모리온 왕조가 시작되었으며, 이로써 아시아 지역의 테마에서 배출된 장군들이 황제 자리를 차지하는 군사 정권이 종결되었다. 그러나 그의 통치는 곧 토마스 슬라부스의 반란(821823)으로 인해 심각한 위협을 받았다. 토마스는 스스로 성상 옹호자(εικονόφιλος 이코노필로스[*])를 자처하며 반란을 일으켰고, 정치·사회·종교적 요소가 복잡하게 얽힌 내전으로 발전하였다.[97] 미하일 2세는 성상파괴주의자(εικονοκλάστης 이코클라스티스[*])였으나, 성상 공경 지지 세력과 타협하려는 태도를 보였다. 그러나 교황 파스칼 1세가 강력히 반대하면서 이러한 화해 시도는 성사되지 않았다. 827년부터는 아랍 세력이 본격적으로 시칠리아를 침략하기 시작하면서, 동로마 제국의 아드리아해 지역 내 영향력이 더욱 약화되었다.

미하일 2세의 뒤를 이어 즉위한 테오필로스(재위 829~842)는 성상 공경을 지지하는 세력을 마지막으로 탄압한 황제였다. 그는 성상파괴운동이 위기에 처한 상황에서도 이를 강력히 추진했으며, 박해의 강도는 더욱 심화되었다. 그러나 이 시점에서 성상파괴주의는 사실상 마지막 저항을 벌이는 상황이었고, 곧 제국 내에서 완전히 폐기될 운명이었다.

테오필로스는 동방 정책에 집중하면서 시칠리아와 이탈리아 남부에서의 아랍 세력 확장을 막지 못했다. 대신, 소아시아 지역을 강화하기 위해 파플라고니아와 칼데아 테마를 신설하였고, 흑해 연안의 케르손을 중심으로 새로운 행정 구역을 정비하였다.[98]

그러나 838년, 아랍군이 아모리온을 함락시키는 사건이 발생하였다. 이 도시는 당시 통치 왕조의 기원지였으며, 이러한 패배는 성상파괴운동의 정당성을 크게 약화시켰다. 성상파괴주의는 군사적 승리에 기반한 정책이었으나, 결정적인 패배를 겪으면서 그 이념적 기반이 흔들리기 시작했다.[99]

테오필로스가 842년 29세의 나이로 사망하면서, 그의 아들 미하일 3세(재위 842~867)가 즉위하였다. 그러나 그는 당시 두 살에 불과했기 때문에, 섭정 체제가 운영되었으며, 그의 모후 테오도라와 재상 테옥티스토스가 실권을 장악하였다.[100][101]

843년, 테오도라와 테옥티스토스는 정교회 고위 성직자 및 관료들과 함께 회의를 소집하여 787년 제2차 니케아 공의회의 결정을 재확인하고 성상 공경을 공식적으로 복원하였다.[102] 이로써 8세기 초부터 이어져 온 성상파괴운동은 종결되었으며, 이는 이후 동로마 제국의 종교적 정체성 확립에 중요한 영향을 미쳤다.

미하일 3세의 통치 기간 동안, 동로마 제국은 기존의 아시아 중심 정책에서 벗어나 북방 지역으로 관심을 돌리기 시작했다. 862년, 모라비아 공작 라스티슬라프가 프랑크족의 영향력을 견제하기 위해 동로마 제국에 선교사 파견을 요청하였다. 이에 미하일 3세는 형제 선교사 콘스탄티노스(후일 키릴로스)와 메토디오스를 파견하였다. 이로 인해 모라비아뿐만 아니라 불가리아에서도 동·서방 기독교 세력 간의 종교적 경쟁이 심화되었으며, 동로마 제국은 북방 국가들과 본격적으로 외교 관계를 맺기 시작하였다.[103] 이후 루스(키예프 공국)와의 교류도 시작되었으며, 이는 10세기 동로마 제국과 러시아 정교회의 관계 형성에 중요한 초석이 되었다.

미하일 3세는 모후 테오도라를 제거하는 과정에서 오빠 바르다스의 지원을 받았다.[104] 바르다스는 862년 황제의 보좌관인 카이사르로 임명되었으며, 실질적인 권력을 장악하였다. 그는 학문과 문화의 발전을 적극 장려하였으며, 마그나우라 대학을 설립하여 동로마 제국 내 교육과 학문의 부흥을 이끌었다. 이곳에서 레온 철학자(레온 6세의 스승)가 교육을 담당하면서 비잔틴 학문의 중심지가 형성되었다.

또한 바르다스는 군사적으로도 성과를 거두었다. 863년, 장군 페트로나스가 아랍군을 격파하며 전쟁의 주도권을 되찾았으며, 이로 인해 동로마 제국은 수세적 방어에서 벗어나 점차 공세로 전환하게 되었다.

바르다스는 유능한 행정가이자 군인이었지만, 미하일 3세의 총애를 받던 마케도니아 출신 장군 바실리오스와 갈등을 빚었다. 결국, 866년 크레타 원정 도중 미하일 3세와 바실리오스의 공모로 바르다스는 암살되었다.

미하일 3세는 바실리오스를 공동 황제로 임명하며 그를 신뢰했으나, 바실리오스는 곧 미하일을 제거할 계획을 세웠다. 867년 9월, 바실리오는 미하일 3세를 연회 자리에서 암살하였고, 단독 황제로 즉위하였다.

이로써 아모리온 왕조는 종식되었으며, 바실리오스 1세(재위 867~886)가 새롭게 마케도니아 왕조를 열었다. 그의 통치는 동로마 제국의 정치·문화·군사적 전성기를 여는 중요한 시기가 되었다.[105]

Remove ads

마케도니아 왕조와 제국의 부흥 (867~1057)

요약

관점

초기 마케도니아 황제들과 제국의 안정 (867~912)

바실리오스 1세(재위 867~886)는 마케도니아 왕조를 창설하며 동로마 제국의 중세기 황금시대를 여는 데 결정적인 역할을 했다.

과거 궁정에서 말 관리인으로 일했던 바실리오스는 탁월한 행정가이자 개혁가였으며, 전략적 안목을 갖춘 군주로 성장했다.[106] 그는 즉위 후 성상파괴운동으로 인해 분열된 정교회의 갈등을 해결하는 데 집중했다. 이 과정에서 총대주교 포티오스를 해임했다가 다시 복직시키는 등 교회 문제에 적극 개입하였다.[107]

국정 개혁에도 힘을 쏟아 경제에 대한 국가의 통제를 강화하였으며, 법률 개정을 위해 두 개의 주요 법전을 편찬했다.

첫째는 프로히론(Πρόχειρος Νόμος)으로, 레온 3세의 에클로가와 유사한 성격의 법전으로, 일반 대중이 쉽게 이해할 수 있도록 구성되었다. 이 법전은 슬라브어로 번역되어 불가리아, 세르비아, 루스(키예프 공국) 등지에서 동로마 법 체계의 영향을 널리 퍼뜨리는 역할을 했다.

둘째는 '에파나고이'(Επαναγωγή): 황제, 총대주교, 고위 관리들의 권리와 의무를 규정한 법전으로, 황제와 총대주교가 각자의 영역에서 상호 협력해야 한다는 원칙을 명시하였다.[108]

바실리오스 1세는 군사적으로도 중요한 성과를 거두었다. 아랍 세력과의 전투에서 달마티아 해안을 되찾았으며, 이탈리아 남부 대부분을 다시 동로마 제국의 영향권으로 복귀시켰다. 또한, 프랑크 왕국의 쇠퇴로 인해 보호자를 잃은 로마 교황청이 동로마 제국에 도움을 요청하기도 했다.

발칸 반도에서는 불가리아 지역에서 정교회의 영향력을 확대하려는 시도가 이루어졌다. 동로마 제국은 불가리아에서 확산되던 보고밀파(이원론적 기독교 분파)에 대응하기 위해 종교적 선교 활동과 외교 전략을 병행하였다. 특히, 동로마 교회는 서방 교회와 달리 각 지역의 언어를 존중하며 선교를 진행하였고, 이 점이 외교적으로도 유리하게 작용했다.[109]

불가리아의 보리스 1세(재위 852~889)는 처음에는 동·서 로마 교회 사이에서 중립적인 태도를 유지하다가, 결국 콘스탄티노폴리스와의 연계를 선택하였다. 867년, 총대주교 포티오스는 러시아인들이 콘스탄티노폴리스를 공격하려다 실패한 후 기독교 선교사를 받아들이기로 결정했다고 발표했다.[110]이후 988년 블라디미르 1세의 세례로 ‘러시아의 기독교화’가 이루어지면서, 키예프 공국은 정교회 세계에 편입되었다.

바실리오스 1세의 뒤를 이어 즉위한 그의 아들 레온 6세(재위 886~912)는 법 개정 작업을 지속하였다. 그는 바실리카(Βασιλικά) 라 불리는 60권의 법전을 편찬하였으며, 이 법전은 로마법과 정교회 교회법을 포함한 동로마 제국 최대의 법률 집대성이었다.[111]

이 법전 외에도 레온 6세는 노벨라에(Novellae, Νεαρές) 라는 제목으로 113개의 칙령을 발표하였다. 이 법률 개혁은 동로마 제국이 여전히 로마법 전통을 유지하고 있음을 보여주는 동시에, 황제의 절대 권력이 강화되는 과정에서도 귀족 세력이 점차 부상하고 있음을 반영하고 있었다.[112]

레온 6세는 아랍과의 전쟁뿐만 아니라, 불가리아와도 갈등을 겪었다. 그의 즉위 당시 불가리아는 보리스 1세의 아들 시메온 1세(재위 893~927)가 통치하고 있었으며, 그는 동로마 제국 황제가 되기를 열망하였다.

레온 6세는 이에 맞서기 위해 다뉴브 강 유역에 새롭게 등장한 마자르족(헝가리인)과 동맹을 맺었다. 마자르족은 당시 아르파드(Árpád) 왕의 지도하에 있었으며, 동로마 제국과 협력하여 불가리아를 견제하는 역할을 맡았다. 그러나 이러한 동맹은 이후 마자르족이 발칸 지역을 침략하는 원인을 제공하기도 했다.[113]

로마노스 1세의 집권과 불가리아·아랍과의 전쟁

레온 6세가 사망한 후, 그의 동생이자 공동 황제였던 알렉산드로스(870 ~ 913)가 즉위했으나 1년 만에 사망하였다. 이로 인해 마케도니아 왕조의 유일한 후계자는 당시 7세였던 콘스탄티노스 7세(905 ~ 959)뿐이었다. 그는 레온 6세가 네 번째 아내 조이 카르보놉시나와의 결혼에서 얻은 아들로, 이 결혼은 교회에서 정식으로 인정받지 못했다.

처음에는 총대주교 니콜라오스 1세 미스티코스가 섭정을 맡았고, 이후 황제의 모후 조이가 권력을 장악했다. 그러나 그녀는 불가리아의 시메온 1세와 아랍 세력의 공격에 직면하며 정치적으로 어려운 상황에 놓였다. 919년, 상황이 악화되자 조정은 제국 해군 사령관 로마노스 레카피노스(870~948)에게 도움을 요청했다.

로마노스는 자신의 딸을 콘스탄티노스 7세와 결혼시킨 후 권력을 차츰 장악해 갔다.[114] 920년, 그는 카이사르(Caesar)의 칭호를 받았으며, 곧 공동 황제로 선포되었다. 이후 콘스탄티노스 7세를 제쳐두고 제국의 실질적인 통치자가 되었다.

로마노스 1세는 불가리아의 시메온 1세가 동로마 황제가 되려는 야망을 버리지 않자 이에 맞섰다. 결국 시메온은 목표를 변경하여 세르비아와 크로아티아를 공격했다. 927년 시메온이 사망하자, 그의 아들 페타르 1세는 로마노스의 손녀와 결혼하며 화친을 맺었다. 이로 인해 불가리아는 황제에 준하는 차르(Tsar) 칭호를 인정받았으며, 불가리아 정교회도 자체적인 총대주교를 둘 수 있게 되었다.[115]

불가리아와의 평화가 확립되면서, 로마노스는 동방 전선에 집중할 수 있었다. 그는 아르메니아의 지원을 받아 소아시아 남동부 지역에서 아랍과의 전쟁을 벌였다. 이 전쟁은 11년 동안 지속되었으며, 동로마군은 장군 요안니스 쿠르쿠아스(Ιωάννης Κουρκούας)의 지휘 아래 중요한 승리를 거두었다.

938년, 동로마 제국과 아랍 세력 간의 포로 교환이 이루어지면서 일시적인 휴전이 성립되었다. 그러나 939년 다시 전쟁이 시작되었고, 944년 마침내 동로마군은 에데사를 탈환하는 데 성공하였다. 이때 예수가 직접 얼굴을 찍어 남겼다는 전설적인 성화 〈만딜리온〉(고대 그리스어: μανδύλιον)이 콘스탄티노폴리스로 가져와졌다.[116]

로마노스 1세의 통치기에 동로마 제국은 키예프 공국의 공격을 받았다. 941년과 944년, 키예프 공국의 이고르 대공이 콘스탄티노폴리스를 위협하며 유리한 무역 협정을 요구했다. 이에 따라 콘스탄티노폴리스 조약이 체결되었으며, 루스 상인들에게 유리한 조건이 제공되는 대신, 이들이 크림반도의 케르손 및 다른 동로마 도시를 공격하지 않기로 합의하였다.[117]

내정적으로 로마노스 1세는 대토지 귀족들의 팽창을 막기 위해 개혁을 시도했다. 귀족들이 가난한 농민들과 교회 공동체의 토지를 사들이면서 국세 징수 기반이 약화되고, 군 복무를 담당하는 소농층이 감소하는 문제가 발생하고 있었다.[118] 이에 로마노스는 이들의 토지 매입을 제한하는 법을 시행하며 국가 재정을 강화하려 했다.

로마노스 1세가 고령에 접어들자, 그의 아들들은 권력을 장악하려 했다. 결국 944년 12월 16일, 그의 아들들이 반란을 일으켜 그를 폐위하고 프로티섬(현 튀르키예 키날리아다)으로 유배 보냈다. 그러나 쿠데타를 일으킨 왕자들은 945년 1월 곧바로 체포되어 유배되었으며, 이로 인해 콘스탄티노스 7세가 단독 황제로 즉위하게 되었다.

콘스탄티노스 7세는 정치적으로 소외된 채 25년을 보냈으며, 그동안 학문과 역사 연구에 몰두했다. 즉위 후에도 그는 학문적 활동을 지속했으며, 그의 저술들은 동로마 제국의 역사와 정치 체제를 이해하는 데 매우 중요한 자료로 남아 있다.

그의 주요 저작은 다음과 같다.

- "궁정 의례에 관하여"(Έκθεσις της Περί του Βασιλείου Τάξεως, 라틴어: De Ceremoniis): 동로마 황실 의례를 체계적으로 정리한 저서로, 제국의 정치·종교적 의식과 절차를 기록하였다.

- " 아들 로마노스에게 "(Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν. 라틴어: De Administrando Imperio): 자신의 아들 로마노스 2세를 위해 집필한 정치 철학서로, 외교 정책 및 행정 원칙을 설명하고 있다.

콘스탄티노스 7세의 치세 동안 키예프 공국과의 관계도 더욱 긴밀해졌다.[119] 이 시기 키예프 루스의 올가 공주가 콘스탄티노폴리스를 방문하여 기독교로 개종하였으며, 콘스탄티노스 7세가 직접 그녀를 환대하였다. 이 사건은 동로마 제국과 키예프 공국 간의 외교적·종교적 유대를 강화하는 계기가 되었으며, 이후 988년 블라디미르 1세의 대대적인 기독교 개종으로 이어졌다.

959-976년의 정복

로마노스 2세(939-963) 치세부터 시작된 확장 정책은 이후 수년간 지속되었다. 그의 가장 큰 업적은 아버지의 유능한 신하들을 유지한 것이었다. 특히 니키포로스 2세 포카스(912-969)는 954년 군대 총사령관으로 임명된 후 시리아, 메소포타미아, 크레타에서 성공적인 원정을 수행하였으며, 비잔티움 제국의 숙적 사이프 알다울라가 통치하던 알레포를 정복하였다. 963년 로마노스 2세가 사망하자, 그의 미망인 테오파노가 어린 황제 바실리오스 2세와 콘스탄티노스 8세를 대신해 섭정을 맡았으며, 군대에 의해 황제로 추대된 니키포로스 2세와 결혼하였다. 제국 내에서 두 번째로 중요한 장군이었던 요안니스 치미스키스는 동방군 총사령관의 자리를 이어받았다.[120]

니키포로스 2세는 대지주 귀족 출신으로, 빈민의 토지 약탈을 금지한 로마노스 2세의 법령을 철회하고 대신 수도원의 토지 확장을 억제하였다. 수도원들은 막대한 부를 축적하면서도 군대에 병력을 제공하지 않았기 때문이다.[121] 니키포로스 2세는 병사들에게 사랑받는 군사 지도자로, 즉위 후 아랍 세력을 상대로 여러 차례 승리를 거두었다. 965년 키프로스, 타르수스, 몹수에스티아를 정복하였고, 969년에는 안티오키아와 알레포를 함락시켰다. 그는 키예프 대공 스뱌토슬라프 1세와 동맹을 맺고 불가리아를 견제하려 했으나, 스뱌토슬라프가 도나우강 하구로 세력을 확장하고 불가리아의 보리스 2세를 포로로 삼은 후 불가리아를 장악하면서 제국에 새로운 위협이 되었다. 이에 니키포로스 2세는 불가리아를 지원하며 이전의 동맹을 파기하였다.

니키포로스 2세는 동방 정복과 발칸 반도에서의 전쟁에 집중한 나머지 서방에 충분한 관심을 기울이지 못하였다. 그사이 신성 로마 제국의 오토 1세는 로마에서 황제 대관을 받고, 이탈리아 내 비잔티움 영토를 축소시키며 서로마 제국의 부활을 꾀하였다. 오토 1세는 비잔티움과의 연합을 위해 자신의 아들과 젊은 공동 황제들의 누이와의 혼인을 제안하였으나, 콘스탄티노플에서는 이를 ‘야만인 왕’의 무례한 요구로 받아들였다.[122]

한편, 니키포로스 2세가 원정을 계속하는 동안, 황후 테오파노는 젊고 유능한 장군 요안니스 치미스키스(925-976)와 사랑에 빠졌다. 결국 두 사람은 공모하여 969년 12월 10일 니키포로스 2세를 암살하였다. 그러나 치미스키스는 테오파노와 결혼할 의사가 없었다. 콘스탄티노폴리스 총대주교 폴리에욱토스의 압력에 따라 그는 테오파노를 추방하고, 콘스탄티노스 7세의 딸이자 정통 황실의 일원이었던 테오도라와 결혼하였다.[123] 치미스키스는 즉위 후 신앙심을 강조하며 니키포로스 2세의 수도원 억제 정책을 폐기하고, 제국의 화폐에 최초로 그리스도의 초상을 새겼으며, 아토스산의 수도원 공동체를 보호하였다. 970년에는 금인칙서를 발표하여 아토스산 수도원의 기틀을 마련하였다.[124]

알레포 함단 왕조의 사이프 알다울라가 967년에 사망하며 바그다드의 아바스 왕조는 더 이상 위협이 되지 않았지만, 새로운 강적이 등장하였다. 파티마 칼리파국이 969-970년 이집트를 정복하고 세력을 확장하려 하였기 때문이다. 이에 치미스키스는 동방에서 전쟁을 재개하였다. 그는 아르메니아의 아쇼트 3세와 동맹을 맺고, 모술의 함단 토후국을 비잔티움의 봉신으로 삼았다. 975년 팔레스타인 원정을 감행하여 예수가 활동했던 주요 도시들을 점령한 후, 시돈과 베이루트를 비롯한 해안 도시들도 차례로 정복하였다.

발칸 반도에서는 스뱌토슬라프가 불가리아를 정복한 후 969년 콘스탄티노플을 위협하였다. 비잔티움의 바르다스 스클리로스 장군이 필리포폴리스(현재 플로브디프)로 그를 몰아낸 후, 치미스키스는 971년 대대적인 공세를 감행하여 키예프 군을 완전히 격파하였다. 스뱌토슬라프는 도나우 강과 드네스트르 강 너머로 철수해야 했으며, 비잔티움은 불가리아 서부를 점령하여 도나우 강을 제국의 북쪽 국경으로 재확립하였다.

이듬해 치미스키스는 오토 1세와 동맹을 맺어 신성 로마 제국이 비잔티움 영토를 철수하는 대신, 로마노스 2세의 딸이자 젊은 공동 황제들의 누이였던 테오파노를 오토 2세와 결혼시키는 협정을 체결하였다.[125]

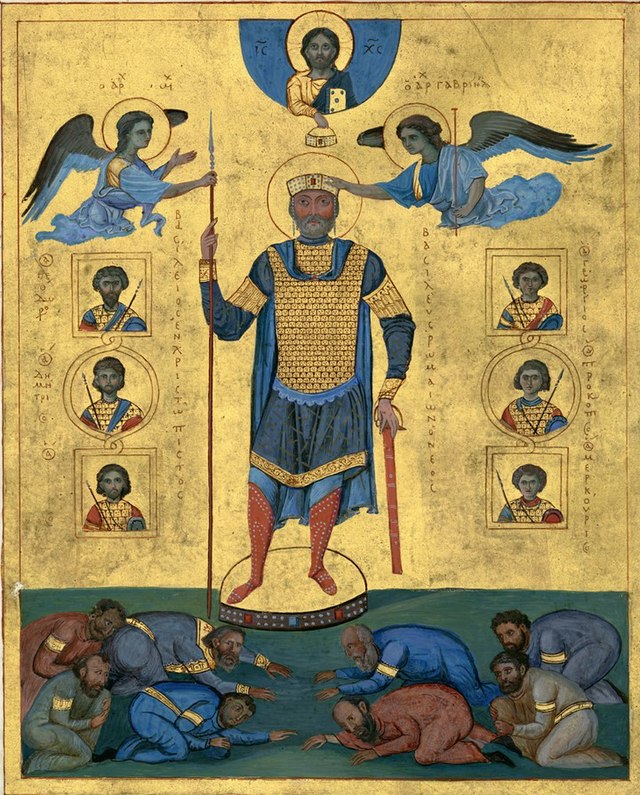

바실리오스 2세: 제국의 절정기 (976–1025)

요안니스 치미스키스는 팔레스타인 원정 중 치명적인 병에 걸려 976년에 사망하였는데, 급작스러운 죽음의 원인으로 독살 가능성도 제기된다.[126] 이후 바실리오스 2세(958-1025)와 콘스탄티노스 8세(960-1028)가 공동 황제로 즉위하였으나, 바실리오스 2세가 곧 유일한 실질적 통치자로 자리 잡았다. 그러나 그는 동방의 총독 바르다스 스클리로스와 바르다스 포카스의 반란을 진압해야 했다. 바르다스 포카스는 바르다스 스클리로스를 체포할 임무를 맡았지만 결국 황제를 배신하고 포카스와 손을 잡았다.[127] 바실리오스 2세는 키예프 공국의 블라디미르 대공과 협정을 맺어 반란을 진압하였다. 이 협정에 따라 블라디미르는 황제의 누이와 결혼하는 대가로 키예프 공국의 기독교 개종을 받아들였다. 이는 비잔티움 제국의 황녀가 처음으로 '야만인'과 결혼한 사례였다. 이 협정으로 비잔티움은 문화적 영향력을 크게 확대할 수 있었다.[128]

바실리오스 2세는 불가리아 제국을 정복하기 위한 원정으로도 유명한데, 이로 인해 ‘불가르 살해자'라는 의미의 '불가록토노스'라는 칭호를 얻었다. 즉위 직후 첫 번째 불가리아 원정은 트라야누스 관문에서의 참패로 끝났다. 이후 그는 시리아에서 파티마 왕조와 싸웠으며, 캅카스 지역에서는 아르메니아와 이베리아 문제를 해결한 후 1001년부터 불가리아의 차르 사무일과 전쟁을 재개하였다.

전쟁의 결정적 전환점은 1014년에 발생하였다. 바실리오스 2세는 스트루마강 유역에서 사무일의 군대를 포위하고, 약 14,000명의 포로를 잡았다. 그는 이들을 모두 실명시키고, 100명당 1명만 한쪽 눈을 남겨 퇴각을 유도하도록 하였다. 이 참상을 본 사무일은 충격으로 중풍을 일으켜 1014년 10월 6일 사망하였다.[129] 그러나 최근 연구에서는 당시 사료들이 다소 과장되었을 가능성을 제기하고 있다.[130] 1018년 바실리오스 2세는 불가리아를 완전히 정복하며, 제국을 수차례 위협했던 강적을 제거하였다.

불가리아 및 파티마 왕조 문제로 바쁜 바실리오스 2세는 비잔티움의 이탈리아와 아드리아해 문제를 외교적으로 해결하고자 하였다. 이를 위해 당시 새롭게 부상하던 해상 강국인 베네치아 공화국과 동맹을 맺었다. 비잔티움 제국은 여전히 베네치아의 명목상 종주국이었으며, 바실리오스 2세는 베네치아에 상업적 특권을 부여하였다. 베네치아는 1001년 달마티아에서 이러한 특권을 무력으로 지켜내야 했으며, 그 대가로 비잔티움 제국을 위해 함대를 제공하여 이탈리아의 수도 바리를 사라센인들로부터 방어하였다.

바실리오스 2세는 1025년 12월, 시칠리아에서 사라센을 상대로 새로운 군사 작전을 준비하던 중 사망하였다.[131] 당시 제국은 헤라클리우스 시대 이후 가장 광대한 영토를 보유하였으며, 정복 전쟁으로 황실 재정 또한 풍부하였다. 그러나 그의 대규모 정복은 국경 방어를 더욱 어렵게 만들었다는 비판도 있다.[132]

제국의 와해 조짐 (1025-1057)

바실리오스 2세가 사망한 후, 그의 동생 콘스탄티노스 8세(960/961-1028)가[133] 황위를 계승하였다. 그러나 콤니노스 왕조가 들어서기 전까지 32년 동안, 제국의 권력은 공주들과 결혼한 황제나 양자로 입양된 황제들이 맡았고, 정부 운영은 지식인(요안니스 크시필리노스, 미하일 프셀로스)이나 평민 출신(니키포리체스 등)의 인물들이 담당하였다. 이에 대해 비잔틴사학자 폴 르메를(Paul Lemerle)은 이 시기를 “철학자들의 정부”라고 평가하였다.[134]

콘스탄티노스 8세에게는 세 명의 딸이 있었는데, 장녀 에우독시아는 수녀가 되었고, 차녀 테오도라는 아버지가 사망한 후 왕위를 거부하였다. 이에 따라 셋째 딸 조이가 황위를 계승하게 되었다. 임종을 앞둔 콘스탄티노스 8세는 조이에게 로마노스 아르기로스를 배우자로 맞이하도록 강요하였고, 이에 따라 로마노스 3세(968-1034)가 황제로 즉위하였다. 그는 즉시 바실리오스 2세가 제정했던 정책인 ‘알렐렝기온(그리스어: αλληλέγγυον)’을 폐지하였다. 이는 부유층이 농민-병사의 토지를 약탈하는 것을 막기 위한 정책이었으나, 로마노스 3세의 조치로 인해 농민들의 군사 기반이 약화되었고, 제국의 주력 부대였던 테마 군단의 존립이 위태로워졌다.[135] 그럼에도 불구하고 비잔티움 제국은 에데사와 시칠리아 동부 해안을 점령하는 성과를 거두었으나, 이는 아랍 세력 내부의 분열 덕분이었을 뿐, 황제 개인의 군사적 역량에 기인한 것은 아닌 것으로 평가된다. 로마노스 3세는 1030년 알레포에 있던 토후국을 상대로 원정을 시도했으나 실패하였다.[136]

조이와 로마노스 3세의 결혼 생활은 오래가지 않았다. 조이는 수도승 출신이자 로마노스 3세의 측근이었던 미하일 파플라고니아과 사랑에 빠졌다. 조이는 음모를 꾸며 1034년 로마노스 3세를 목욕탕에서 익사시키고, 같은 날 미하일과 결혼하였다. 이후 미하일 4세 파플라고니아인(재위 1034-1041)은[137] 황제가 되었고, 조이를 궁정에 유폐한 채 형과 함께 제국을 통치하였다. 미하일 4세에게는 자식이 없었으므로, 1035년 조이의 조카인 미하일 칼라파트스를 입양하여 후계자로 삼았다. 미하일 5세(재위 1041-1042)는[138] 처음에는 조이에게 극진한 존경을 표했으나, 곧 제거하고자 하였다. 그러나 조이는 마케도니아 왕조의 정통성을 상징하는 인물이었기에, 콘스탄티노플 시민들은 격렬하게 반발하였다. 1042년 4월 20일, 민중 봉기가 일어나 조이와 테오도라를 공동 황제로 추대하였다. 비록 두 사람은 서로를 싫어했지만, 몇 개월간 공동 통치를 유지하였다.

그러나 조이는 곧 세 번째 결혼을 감행하여 콘스탄티노스 9세 모노마호스와 결혼하였고, 다음 날 그를 황제로 즉위시켰다. 콘스탄티노스 9세(재위 1042-1055) 치세 동안 비잔티움 제국은 더 이상 영토 확장을 시도하지 않았고, 정치 질서와 군사 체제는 점차 해체되었다.[139] 테마 군단의 병사들이 농민으로 전락하면서 군대 규모가 감소하였고, 황제들은 용병에 의존할 수밖에 없었다. 바랑기아인 근위대뿐만 아니라 카탈루냐, 이탈리아, 잉글랜드 출신의 용병들도 대거 유입되었다.[140]

이 시기에 비잔티움 제국은 새로운 적들과 맞닥뜨렸다. 셀주크 튀르크가 동방에서 아랍 세력을 대체하면서, 제국의 변경에서 방어를 담당하던 완충국들이 사라졌다. 동로마 황제들은 이 지역에 새로운 테마를 설치하였으나, 행정상의 문제로 인해 효과적인 방어 체계를 구축하지 못하였다. 그 결과, 튀르크의 초전(初戰)에서부터 제국은 연이어 패배하였다. 동시에 서방에서는 노르만족이 등장하였고, 북방에서는 페체네그인과 쿠만인이 불가리아와 루스인의 자리를 대신하여 새로운 위협이 되었다. 1043년, 루스인이 마지막으로 콘스탄티노플을 공격하기도 하였다.

콘스탄티노스 9세는 전반적으로 방어적인 정책을 펼쳤으나, 외적과의 전쟁에서는 어느 정도 활력을 보였다. 그리하여 그의 치세는 당대인들이 평가한 것만큼 참담하지는 않았다.[141] 조이는 1050년에 사망하였고, 남편인 콘스탄티노스 9세가 단독 황제로 남았다.

1054년, 동서 교회의 분열이 공식화되었다. 이는 로마 교회가 동방 정교회와의 ‘펜타르키(Pentarchy)’, 즉 다섯 교구 체제를 거부한 결과였으며, 정치적, 경제적, 문화적으로 동서 제국이 점점 더 멀어지고 있음을 반영하는 사건이었다.[142]

1055년 1월, 콘스탄티노스 9세가 사망하자 마케도니아 왕조의 마지막 생존자인 테오도라(980-1056)가 단독 황제로 즉위하였다. 테오도라의 통치는 다시 한 번 문신 귀족들의 지지를 받았고, 이들의 뜻에 따라 미하일 6세 브링가스를 후계자로 지명하였다. 그러나 몇 달 후, 군부 귀족들은 자신들이 소외되었다는 불만을 품고 반란을 일으켰다. 결국 1057년 6월 10일, 장군 이사키오스 1세 콤니노스가 군사들의 지지를 받아 황제로 즉위하였다.[143] 같은 해 9월, 교회마저 이사키오스 1세의 편을 들자, 미하일 6세는 결국 황위를 포기하고 수도원으로 물러났다.

1057–1081년의 권력 투쟁

이사키오스 1세 콤니노스는 단 2년 3개월 동안 제위를 유지한 후 퇴위해야만 했다. 그의 즉위는 군사 귀족층이 문관 귀족층을 제압한 결과였다. 콘스탄티노스 9세 모노마호스의 방만한 재정 운영으로 국고가 바닥나자, 이사키오스는 국민, 원로원, 수도원, 심지어 군대에까지 가혹한 세금을 부과하였다. 특히 교회에 대한 탄압이 심했으며, 콘스탄티노폴리스 총대주교 미하일 키룰라리오스를 축출하기까지 했다.[144] 이에 따라 교회는 미하일 6세 때 군부를 지지했던 입장에서 벗어나, 이번에는 문관 귀족층과 손을 잡았다. 병약해지고 낙담한 이사키오스는 결국 퇴위하고, 다른 장군인 콘스탄티노스 10세 두카스(1006–1067)에게 제위를 넘겼다.[145]

콘스탄티노스 10세는 군인 출신이었지만 문관 귀족 출신이었다(게오르크 오스트로고르스키가 주장한 두 계층 간의 명확한 구분은 다소 과장된 측면이 있다).[146] 그는 즉위하자마자 이사키오스가 부과한 세금을 철회하고, 이전에 권력에서 밀려났던 관료와 학자들을 다시 등용하여 원로원의 문을 활짝 열어 주었다. 심지어 군인들조차 행정직으로 전직할 정도였다.[147]

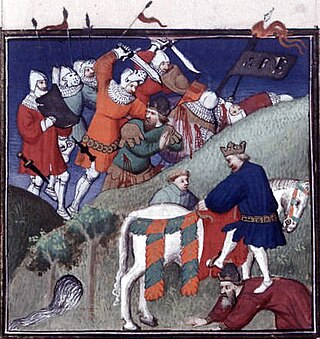

그가 사망한 후, 황후 에우도키아 마크렘볼리티사는 세 아들을 대신하여 섭정을 맡았으며, 군사 귀족층 출신인 로마노스 디오예니스를 남편으로 맞이하였다. 그는 트리아디차(현 불가리아 소피아)에서 전략적으로 중요한 요충지를 맡고 있던 장군(스트라테고스)으로, 로마노스 4세(재위 1068–1071)라는 이름으로 즉위하였다.[148] 이는 황제의 자리를 승계자가 아닌 배우자가 차지하는 ‘왕비의 남편’ 체제로의 복귀를 의미하였으며, 황제의 직계 후손들은 공동 황제의 지위로 남게 되었다.

그러나 두 사람의 결혼 생활은 단 두 달 만에 끝났다. 로마노스는 두카스 가문이 정통 후계자인 황태자들의 권리를 지키려는 음모를 꾸미고 있다고 생각하여, 보스포루스 해협을 넘어 별도로 거처를 마련했다. 그러던 중 셀주크 튀르크가 소아시아에서의 공격을 강화하자 이에 맞서 원정을 감행했으나, 1071년 만지케르트 전투에서 참패하고 포로로 잡혔다. 비록 석방되어 셀주크와 비교적 관대한 평화 조약을 맺었으나, 귀국 후 두카스 가문에 의해 폐위되었고, 결국 두 눈을 잃고 수도원으로 쫓겨났다.[149]

콘스탄티노스 10세의 장남 미하일 7세 두카스(약 1050년 출생)는 지적이었으나 지도자로서의 능력이 부족했다.[150] 그는 섭정으로 시저(황제의 부친) 요한을 내세운 후, 권력을 궁정 대신 니키포리체스에게 맡겼다. 그러나 니키포리체스의 무리한 세금 정책은 곡물 가격을 급등시켜 기근과 폭동을 초래했다. 이러한 혼란 속에서 유럽과 아시아의 군대는 반란을 일으켰고, 각각의 사령관을 황제로 선포하였다. 유럽군은 니키포로스 브리엔니오스를, 아시아군은 니키포로스 보타니아티스를 옹립하였다. 튀르크의 지원을 받은 아시아군이 승리를 거두며, 미하일 7세는 1078년 퇴위하였다. 다만 일부 학자들은 그가 위기에 대응하기 위해 다양한 정책을 시도했다고 평가하기도 한다.[151]

보타니아티스는 포카스 가문의 일원으로, 화려한 군 경력을 자랑하는 인물이었다.[152] 그러나 그는 다국적 병력으로 이루어진 제국의 군대를 개혁하는 데 실패하였으며, 이로 인해 지속적인 군사 반란과 내전이 발생하였다. 결국 1081년 알렉시오스 1세 콤니노스가 콘스탄티노폴리스를 점령하면서 폐위되었고, 보타니아테스는 수도원으로 은퇴하였다.[153]

이 시기의 동로마 제국은 내전보다도, 마케도니아 왕조 시기에 어렵게 획득한 영토를 거의 모두 상실한 것이 더욱 치명적인 타격이었다.

- 서방: 노르만족이 이탈리아 남부를 점령하였으며, 교황 니콜라오 2세는 그들과 동맹을 맺어 방어를 강화하였다. 1071년 로베르 기스카르가 바리를 점령하면서, 동로마 제국은 이탈리아에서 완전히 축출되었다.[154]

- 북서부: 마자르인이 도나우강을 넘어 베오그라드를 점령하였고, 오구즈족이 발칸 반도의 일부를 침략하였다. 크로아티아는 독립을 선언하고 로마 교황에게 충성을 맹세하였으며, 콘스탄티노스 10세는 마케도니아에 페체네그인을 정착시켰다.

- 동부: 셀주크 튀르크는 아르메니아와 메소포타미아를 점령한 후, 제국의 내분을 틈타 아나톨리아 전역을 장악하였다. 때로는 비잔티움의 황위 찬탈자(예: 니키포로스 보타니아티스)를 지원하면서 영향력을 행사하기도 했다.

이와 동시에, 비잔티움 경제도 심각한 타격을 받았다. 금화 노미스마의 가치가 대폭 하락하였는데, 이는 이미 콘스탄티노스 7세 시기부터 시작된 흐름이긴 했지만 콘스탄티노스 9세와 로마노스 4세 치세 동안 더욱 심화되었다. 1071년 이후 제국은 본격적인 금융 위기에 빠졌다.[155]

마지막으로, 이 시기의 외부적 사건 중 하나가 제국에 중대한 영향을 미쳤다. 1074년 교황 그레고리오 7세는 유럽 기독교 세력을 이슬람에 대항하도록 결집하려는 계획을 세웠다. 이는 훗날 십자군 전쟁으로 이어지는 첫걸음이 되었다.[156]

Remove ads

각주

참고 문헌

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads