상위 질문

타임라인

채팅

관점

엽족동물

위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

엽족동물(葉足動物)은 비공식 계통군 엽족동물문(Lobopodia)[3]에 속하는 동물들을 이르는 총칭이다. '엽족'(葉足)[4]이라고 부르는 두터운 다리를 가진 범절지동물이다.[5][6] 엽족동물의 정의는 문헌마다 다를 수 있지만,[7] 보통 아이셰아이아와 할루키게니아 등의 물렁한 몸을 지닌 갯지렁이를 닮은 화석 범절지동물 무리를 뜻한다. 그러나 다른 무리와 유사한 특징을 가진 케리그마켈라와 팜브델루리온 등의 다른 속들은 종종 '새엽족류'(鰓葉足類. gilled lobopodians)로 부른다.[8][4][9]

거의 완전한 보존 상태의 가장 오래된 엽족동물 화석은 지질 연대가 캄브리아기 초기까지 거슬러 올라가는데, 일부는 오르도비스기, 실루리아기 및 석탄기 지층에서도 발견된다.[10][11][12] 일부는 흔히 캄브리아기 층에서 탄소질 또는 광물질성 미화석으로 보존되어 있는 튼튼한 발톱, 판이나 가시를 지닌다.[13][14] 세 개의 현생 범절지동물 무리(절지동물, 완보동물, 유조동물)이 엽족류 조상으로부터 진화해 나온 것으로 추정되기 때문에 이 분류군은 다계통인 것으로 여겨진다.

Remove ads

정의

요약

관점

엽족동물의 개념은 저자마다 다르다.[7] 가장 일반적인 의미로는 주로 전통적으로 크세누시온강(Xenusia)으로 통합된 캄브리아기에 살던 엽족을 가진 지렁이 모양의 범절지동물 분류군으로 정의되는데, 예를 들어, 아이셰아이아, 할루키게니아, 크세누시온 등이 있다.[15][16][17] 오파비니아, 팜브델루리온, 케리그마켈라 등 특정 공하강 속의 경우 엽족류로 간주시키기도 한다.[18][9] 때로는 좀 더 구체적으로 '기엽족류'로 불린다.[19] '엽족동물'이라는 명칭의 전통적이고 비공식적 이용은 이를 진화 등급으로 취급하며, 이는 범절지동물 왕관군 바닥 근처의 멸종된 범절지류만을 포함한다. 범절지동물 왕관군은 세 가지의 현생 범절지류(유조동물문 (발톱벌레), 완보동물문 (물곰), 절지동물문) 뿐만 아니라 가장 최근의 공통 조상과 그 모든 후손들로 이루어져 있다. 따라서 이러한 용도로 엽족동물은 다양한 범절지동물 바닥군을 구성한다.[4][20][21][7][22][23] 이는 왼쪽 그림의 A칸에 해당한다.

엽족동물에 대한 대안적인 광의에는 여전히 엽족성 다리를 지니고 있는 두 가지의 현생 범절지류 문인 유조동물문과 완보동물문도 포함될 수 있다.[15][18][24] C칸에 해당하는 이 정의는 부속지(엽족)의 외형적 유사성에 따른 형태학적인 것이다. 즉, 고도로 분화한 다리 형태를 바탕으로 특정 엽족동물의 후손인 진절지동물을 제외한 측계통군이다.[4] 엽족동물은 또한 현존하는 유조동물과 완보동물, 그리고 이들의 가장 최근의 공통 조상과 모든 후손들로 구성된 자매 계통군 제안형을 절지동물로 지칭하는 데 사용되었다. 이 정의는 엽족동물을 단계통군으로 만드는데, 이것이 만약 실제로 유효하다면 (즉, 완보동물과 유조동물이 절지동물보다 서로 더 가까운 경우), 전통적으로 엽족동물로 간주되는 모든 진절지동물 계통 분류군들이 제외될 것이다. 그러나 범절지동물의 내부 계통 발생에 관한 여러 가설이 있기 때문에 그 타당성은 불확실하다.[25] 가장 넓은 정의는 엽족동물을 범절지동물에서의 정의와 동일한 단계통적 상문으로 취급한다. 그림에서 D칸에 표시된 이 정의에 따라 엽족동물은 더 이상 진화 등급으로 취급되지 않으며, 초기의 외형적 엽족동물 형태뿐만 아니라 현존하는 범절지류 등 모든 후손을 포함하는 한 계통군으로 취급된다.[26][5]

엽족동물은 과거에 때때로 기생성 범절지류인 오구동물을 포함시켰는데,[27] 이 분류군은 전통적으로 특이한 문 단위 분류군으로 여겨졌으나,[28][29] 이후 계통유전체학적 및 해부학적 연구를 통해 갑각류의 매우 분화된 분류군인 것이 밝혀졌다.[30][31][32][33][34]

Remove ads

대표 분류군

엽족동물 중 많이 알려진 속으로는 버지스 셰일의 아이셰아이아속과 버지스 셰일 및 마오텐산 셰일의 할루키게니아속이 있다. 아이셰아이아는 외형상 엽족류의 기본 형태를 가지고 있다.[20] 그 예로 상당히 고리 진 큐티클, 머리 끝에 달린 개구부, 전문화된 최전방 부속지, 끝발톱이 달린 통통한 엽족을 가지고 있다는 점이 있다. 할루키게니아의 경우 화석 해석에 따른 복잡한 역사로 유명한데, 초기에는 길다란 기둥 형태의 다리와 신비에 감싸인 등 부분의 육돌기들이 달려 있는 것으로 묘사되었으며 캄브리아기 동안 자연이 가장 다양하고 기괴한 신체 설계를 실험한 주요 사례로 한동안 여겨졌다.[35] 그러나, 추가적인 발견을 통해 이 해석이 사실은 이 동물을 거꾸로 배치한 것이었음이 밝혀지게 되었다. '기둥' 다리를 등가시로 해석하게 되면서 육질성의 '등' 돌기가 실은 길쭉한 엽족임을 분명히 알게 되었다. 좀 더 근래의 복원도는 이 동물의 앞·뒷모습을 바꾸기도 했다. 과거에는 머리로 여겨졌던 구근 모양 자국이 실은 항문에서 내장 내용물이 배출되던 흔적인 것으로 밝혀졌다.[13][21]

미크로딕티온은 할루키게니아를 닮은 또 다른 매력적이고 그럴듯한 엽족류의 한 속이지만, 등 위에 가시 대신 종종 탈각되어 작은껍질화석 (SSF)의 한 예로 알려져 있는 그물 모양의 판을 한 쌍씩 가지고 있다. 크세누시온은 기재된 엽족류 중 가장 오래된 화석 기록을 가지고 있으며, 이는 캄브리아기 제 2절로 거슬러 올라간다.[15][9] 뤄리사니아는 여러 쌍의 특수 부속지를 가진 엽족류의 상징적인 예시이다.[36] 기엽족류인 케리그마켈라와 팜브델루리온은 엽족동물과 절지동물 사이의 관계를 조명한다. 이들은 엽족류의 관련성 및 절지동물의 줄기군과 연결된 특징들을 두루 갖추고 있기 때문이다.[19][26]

Remove ads

생김새

요약

관점

- 할루키게니아속에 속하는 3종의 비율상 최대 크기(위에서부터 H. fortis, H. hongmeia, H. sparsa 순).

- 최대 20cm 이상 자랄 수 있는 엽족류인 크세누시온의 화석

대부분의 엽족류들은 몸길이가 수 센티미터인 한편, 몇몇 속들은 최대 20cm까지 자라난다.[6] 체형은 환형이지만 고리의 존재 여부는 위치나 분류군에 따라 다를 수 있으며, 화석 물질의 간격이 좁고 돌출부가 낮아 식별하기 어려울 때도 있다.[37] 몸과 부속지는 횡단면이 원형이다.[37]

머리

보통 보존 상태가 빈약하기 때문에, 소수의 엽족류 종에 대해서만 머리 부분의 상세한 복원이 가능하다.[38][21] 엽족류의 머리는 대체로 둥글납작하며,[4] 때로는 제1더듬이[39][36][22][40] 또는 몸통의 엽족에서 개별화된[22][41] 잘 발달한 전방 부속지[42][18][43][6][4] 등 눈 앞에 있는 원대뇌 부속지 한 쌍을 가지고 있을 것이다.[22](두 쌍의 머리 부속지를 가진 안테나칸토포디아 제외[39]) 구기는 원추형 주둥이[38][4][44] 또는 여러 줄의 치열로 이루어져 있었을 것이다.[37][21][43][6][45] 눈의 경우 뤄리사니아[36] (=미라뤄리사니아[46][47]), 오바티오웨르미스,[44] 오니코딕티온,[38] 할루키게니아,[21] 파키웨르미스[47]에게서 나타난 바와 같이 단 하나의 홑눈 또는 수많은[46] 여러 쌍의 홑눈일 수 있으며,[4] 덜 분명한 것은 아이셰아이아도 마찬가지이다.[38] 그러나, 케리그마켈라 등의 기엽족류에서 눈은 실제로는 겹눈였을지도 모르는[48] 비교적 복잡한 반사적 부위이다.[49]

몸통과 엽족

몸통은 길며 수많은 체절들(몸 분절)로 이루어져 있는데, 마디마다 엽족(lobopod)[4]이라고 불리는 다리가 한 쌍씩 붙어있다. 분절 경계는 절지동물만큼 외형적으로 중요하지는 않지만, 일부 종에서는 이질적인 고리화(즉, 분절 경계의 위치에 해당하는 고리화 밀도의 교대)로 나타난다.[50][36][20] 몸통마디에는 마디혹(하드라낙스,[5], 케리그마켈라[18]), 유돌기(오니코딕티온[38]), 가시·판 모양의 경판(갑엽족류[4]) 또는 옆지느러미(기엽족류[18][45]) 등의 다른 외부 분절에 상응하는 구조물을 가지고 있다. 몸통의 끝에는 엽족 한 쌍 (아이셰아이아, Hallucigenia sparsa)[21] 또는 꼬리 모양의 확장부(파우키포디아, 시베리온, 젠사노포디아)가 달린다.[50][37][6][27]

엽족은 원뿔 모양으로 유연하고 느슨하며, 몸쪽에서 끝부분으로 갈수록 가늘어지고 끝발톱을 가지거나[20][4] 그렇지 않을 수 있다.[39][51][9] 발톱이 달려있을 경우, 갈고리 모양이거나 서서히 구부러지는 가시를 닮은 딱딱한 구조물이다.[37][52][36][20][4] 발톱을 가진 엽족류는 보통 두 개의 발톱을 가지고 있지만, 하나의 발톱만을 가지고 있는 경우가 있으며(예: 뤄리사니아과의 뒷몸에 달린 엽족들[36][44][40]), 그 체절 또는 분류학적 연관성에 따라[20] 두 개 이상의 발톱을 가지기도 한다.(예: 트리토니쿠스의 경우 발톱이 세 개이며,[53] 아이셰아이아는 발톱이 7개이다[42]) 일부 속의 엽족류에서는 가시(디아니아[51]), 육질성 생장돌기(오니코딕티온[38]), 또는 혹(젠사노포디아[6]) 등의 추가 구조물들이 달린다. 알려진 엽족류의 구성원들, 심지어 절지동물 줄기군(예: 기엽족류 및 시베리온류)에 속하는 구성원들조차 절지화의 징후가 없으며, 디아니아의 다리에 절지화가 의심되는 사례는[54] 착각이었던 것으로 보고 있다.[51][9]

몸통마디 사이의 분화(합체절형성)는 할루키게니아과와 뤄리사니아과를 제외하고는 거의 발생하지 않는데, 이 경우에는 여러 쌍의 앞몸 엽족이 뒷몸의 엽족에 비해 상당히 가늘거나(할루키게니아과) 강모가 많이 달린다.(뤄리사니아과)[4][21][44][23][40]

내부 구조물

엽족동물의 내장은 종종 직선형이고 구분이 없으며[55] 때때로 3차원 형태의 화석 기록으로 보존된다. 내장 안에 침전물이 채워진 채로 발견된다.[37] 내장은 엽족류의 몸통의 전체 길이를 차지하는 가운뎃관으로 구성되어 있으며,[6] 이는 적어도 체계적으로는 크게 변하지 않는다. 그러나 일부 무리 중 특히 기엽족류와 시베리온류의 경우, 내장이 연속적으로 반복되는 신장 모양의 장 게실(소화샘) 쌍으로 둘러싸여 있다.[6][43][55] 몇 가지 표본에서, 엽족류의 내장 일부가 3차원 형태로 보존이 되었다. 이는 일반적으로 삼차원 내장 보존의 원인인 인산화로 인해 발생할 수 없는데,[56] 내장의 인산염 함량이 1% 미만이기 때문으로 석영과 백운모로 구성되어 있다.[37] 대표적인 파우키포디아의 내장은 너비가 다양하며, 몸의 중심에서 가장 넓다. 체강 내 위치는 느슨하게 고정되어 있어 유연성이 있다.

엽족류의 신경해부학에 대해서는 대부분 모호한 화석 증거로 인해 알려진 바가 많지 않다. 신경계로 보이는 흔적이 파우키포디아, 메가딕티온, 안테나칸토포디아에서 발견되었다.[43][37][39] 엽족류의 신경 구조에 대한 최초이자 지금까지 확인된 증거로는 Park et al. 2018 논문에 기재된 기엽족류 케리그마켈라에서 나온 것이 유일하다. 이 연구는 눈 및 전방 부속지의 신경과 직접 연결된 전대뇌(범절지동물에 있는 맨 앞의 뇌신경절)로만 구성된 뇌로 묘사하는데, 이는 엽족류의 머리뿐만 아니라 모든 범절지동물의 전대뇌 기원을 시사한다.[48]

새예동물 및 유조동물 등의 일부 현생 탈피동물에는 가장 바깥쪽의 원형 근육층과 가장 안쪽의 세로 근육층이 있다. 유조동물은 또한 그 세 번째로 중간 정도의 얽힌 사선 근육층을 가지고 있다. 기엽족류 팜브델루리온의 근계는 이와 비슷한 해부 구조를 보이지만,[57] 그러나 트리토니쿠스라는 엽족류의 근계는 반대 양상을 보이는데, 가장 바깥쪽 근육은 세로 방향이며 가장 안쪽 층은 원형 근육으로 구성되어 있다.[53]

Remove ads

종류

요약

관점

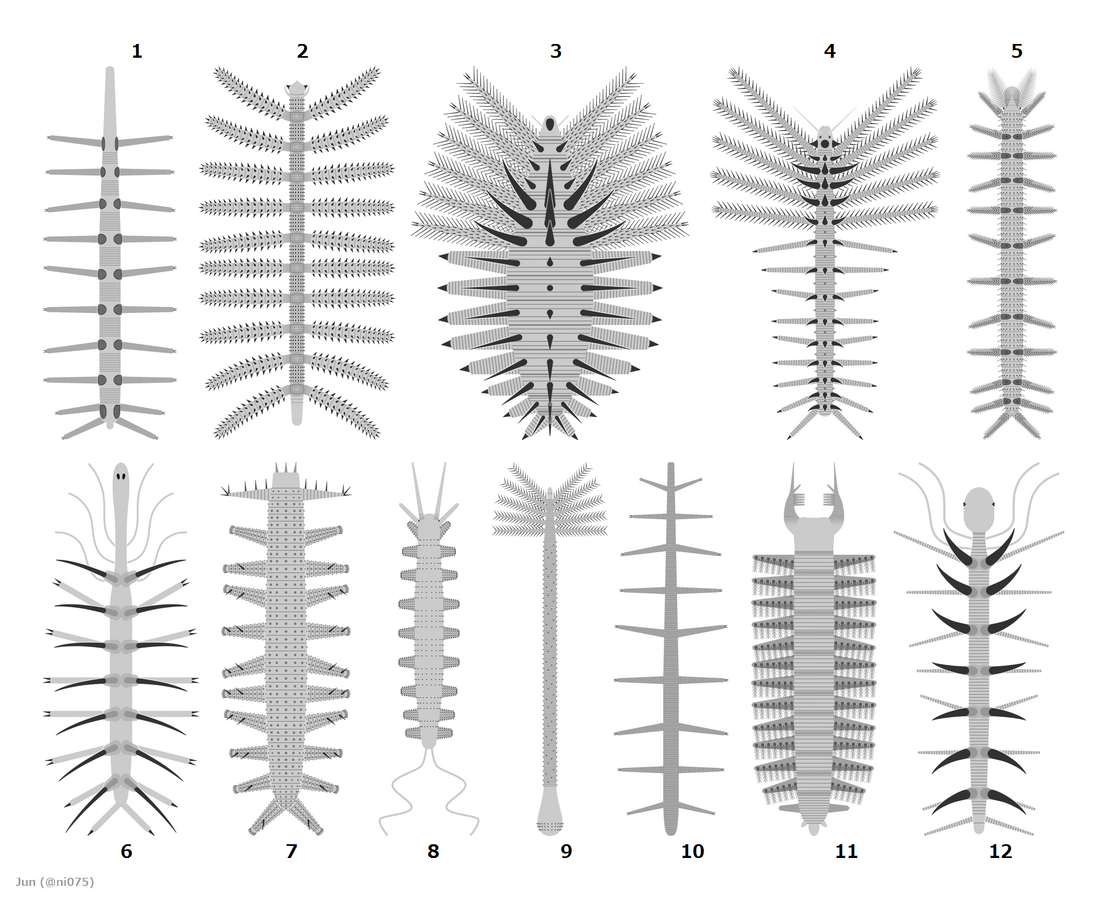

엽족동물은 겉모습을 바탕으로 각기 다른 종류로 나누는데, 지렁이를 닮은 크세누시온류(Xenusia), 경판을 가진 크세누시온류인 '갑엽족류', 강건한 전방부속지와 옆지느러미를 가진 '새엽족류'로 구분한다. 이들 중 일부는 원래부터 분류학적 의미(예: 크세누시온강)로 정의내렸지만 이들 중 어떤 것도 일반적으로 추가 연구에서 단계통군으로 받아들여지지 못한다.[20][7][22]

갑엽족류

여러 쌍의 경판 및 몸통과 엽족의 흔적이 보이는 Microdictyon sinicum의 화석

갑엽족류는 몸통에 가시나 판 같은 단단한 구조물들이 반복해서 나 있는 크세누시온류 엽족동물(예: 할루키게니아, 미크로딕티온, 뤄리사니아) 또는 기타 엽족류(예: 디아니아)로 알려져 있다. 이에 반해 경판이 없는 엽족류는 소위 '무갑엽족류'(unarmoured lobopodian)라고 불린다.[39][9] 경판의 역할은 방어 또는 근육 부착점인 것으로 풀이된다.[50][58][4] 몇 가지 경우에서 갑엽족류의 탈각된 경판들만이 보존된 채로 남아있는데, 이는 작은껍질화석의 구성물에 해당한다.[50][13] 유조동물과 근연인 것으로 보았으며 일부 과거 연구에서는 한 계통군으로 나타난다.[58] 그러나 이들 계통적 위치는 후속 연구에서 논쟁 상태에 놓여있다.(문단 참조)

새엽족류

환절과 엽족 같은 공유 형질 때문에 엽족류의 특성이 있는 공하강을 '새엽족류'(gilled lobopodian)라고 부른다.[7][45][57] 이 형태들은 몸통마디마다 한 쌍의 지느러미를 가지고 있지만, 견고하고 단단한 전방부속지릉 가진 방사치류와 같은 더 파생된 공하류와는 반대로 절지화의 징후가 없다. 새엽족류는 최소 네 개의 하위 속으로 구성된다.(팜브델루리온, 케리그마켈라, 우타흐낙스 및 모불라웨르미스)[9][59] 오파비니아도 광의에서 이 종류로 분류되기도 하지만,[7][60] 이 속의 엽족의 존재는 확실히 입증되지 않는다.[61] 팜브델루리온의 것을 닮은 구기와 전방부속지의 원위부만이 발견된 옴니덴스의 경우에도 새엽족류로 보고 있다.[45][62] 몸통 지느러미는 유영다리와 아가미로서의 기능을 둘 다 수행했을 것이며[19] 방사치목의 등지느러미 및 진절지동물의 외돌기와 상동일 가능성이 있다.[18][60] 이들 속이 이 속들이 참 엽족동물인지에 대해서는 여전히 일부가 논쟁하고 있다.[63] 그러나, 이들은 절지동물의 줄기군에서 방사치목의 바닥군 정도로 널리 받아들여지고 있다.[7][20][21][22]

시베리온과 유사 분류군

시베리온, 메가딕티온, 젠사노포디아는 시베리온류(시베리온목)로 분류되는데,[27] 일부 문헌에서는 젠사노포디아류[20] 또는 '거대 엽족류'[64]로 부르기도 한다. 몸길이 7~22cm로 보통 크기가 크다.[27][43] 넓은 몸통, 발톱의 흔적이 없는 통통한 몸통 엽족, 가장 눈에 띄는 한 쌍의 단단한 전방부속지가 있는 크세누시온류 엽족동물로 정의된다.[7] 시베리온을 제외한[27][20] 나머지는 새엽족류 및 진절지동물 바닥군과 비슷한 소화선을 가지고 있기도 하다.[6][43][7][55] 최종으로 절지동물 줄기군의 가장 초기 위치에 놓여있어[6][43][7][22]해부구조는 보통의 크세누시온류와 새엽족류 사이의 중간 형태를 띠고 있다.[27]

Remove ads

분류 계통

| 엽족류와 다른 탈피동물 분류군 사이의 간략된 계통도[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

엽족동물에 대한 전체적인 계통 해석은 이들에 대한 최초 발견 및 기재 이후로 극적으로 변해갔다.[4] 새로운 화석 증거 및 현생 범절지동물 분류군을 관찰해서 얻얻은 발생학·신경해부학·유전체학적 정보들을 바탕으로 재배치가 이루어졌다.[4][22][65]

엽족동물은 처음에 외형상 유조동물을 닮은 형태(고리 모양 큐티클, 발톱이 달린 엽족 등)에 따라 고생대 유조동물의 일종으로으로 보았다.[66][16][67] 이러한 해석은 유조동물에 한정된 특징들(공동파생형질) 대신[23] 엽족동물과 유조동물 사이의 유사성이 더 깊은 범절지동물의 조상 특성(근거리형질)을 나타낸다는 것으로 추정되어 절지동물과 완보동물의 특징을 갖는 엽족류의 발견 이후 시험대로 올랐다.[68] 예를 들어, 영국의 고생물학자 그레이엄 버드(Graham Budd)는 엽족동물을 유조동물문과 절지동물문을 형성시킨 바닥군에, 아이셰아이아는 조상의 체형과 비슷하며 케리그마켈라와 팜브델루리온 같은 형태는 공하강을 지나 절지동물의 체형으로 이어질 수 있는 과도기에 해당할 것으로 보고 있다.[58] 아이셰아이아의 피부 장식이 팔라이오스콜렉스강의 경판과 상동이라면, 환신경동물의 바깥 분류군과 관련이 더욱 깊음을 보여줄 수 있다.[58] 엽족동물은 측계통군이며 절지동믈, 유조동물, 완보동물의 최근공통조상을 포함한다.[4]

Remove ads

기재된 속

요약

관점

2018년 기준[update], 20속 이상의 엽족류가 기재되었다.[9] Mureropodia apae와 Aysheaia prolata를 엽족류로 기재시키는 화석 물질은 각각 방사치류의 카리오신트립스와 스탄레이카리스의 탈각한 전방부속지로 여겨진다.[69][70][71] 미랄뤄사니아는 몇몇 연구에서 뤄사니아의 학명이명으로 추정되었다.[36][72][47] 수수께끼에 싸여 있는 파키웨르미스의 경우 이후에 뤄사니아류 엽족류의 매우 특화된 속인 것으로 밝혀졌다.[27][44][47]

- 아키노크리쿠스속(Acinocricus)[73]

- 안테나칸토포디아속 (Antennacanthopodia)[39]

- 아이셰아니아속 (Aysheaia)[42]

- 카르보투불루스속 (Carbotubulus)[12]

- 카르디오딕티온속 (Cardiodictyon)[74]

- 콜린시움속 (Collinsium)[75]

- 콜린소웨르미스속 (Collinsovermis)[40]

- 디아니아속 (Diania)[54][51]

- 엔토티레오스속 (Entothyreos)[76]

- 파키웨르미스속 (Facivermis)[47]

- 푸수콘카리움속 (Fusuconcharium)[77]

- 하드라낙스속 (Hadranax)[78]

- 할루키게니아속 (Hallucigenia)[16][17][52][21]

- 젠사노포디아속 (Jianshanopodia)[6]

- 케리그마켈라속? (Kerygmachela)[19][18][48]

- 레니삼불라트릭스속 (Lenisambulatrix)[9]

- 뤄리사니아속 (Luolishania)[17] (=Miraluolishania)[36][47]

- 메가딕티온속 (Megadictyon)[79][43]

- 미크로딕티온속 (Microdictyon)[50]

- 모불라웨르미스속? (Mobulavermis)[80]

- 옴니덴스속 (Omnidens)?[81]

- 오니코딕티온속 (Onychodictyon]][74][38]

- 오르스테노투불루스속 (Orstenotubulus)[82]

- 오바티오웨르미스속 (Ovatiovermis)[44]

- 팜브델루리온속? (Pambdelurion)[26][57][45]

- 파르비벨루스속? (Parvibellus)[80]

- 파우키포디아속 (Paucipodia)[83][37]

- 콰드라타포라속 (Quadratapora)[77]

- 시베리온속 (Siberion)[27]

- 타나히타속 (Thanahita)[23]

- 트리토니쿠스속 (Tritonychus)[53]

- 우타흐낙스속? (Utahnax)[84]

- 크세누시온속? (Xenusion)[15]

- 유티속? (Youti)[85]

Remove ads

각주

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads