상위 질문

타임라인

채팅

관점

안지오텐신 전환효소 2

가수분해효소의 종류 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

안지오텐신 전환효소 2(영어: Angiotensin-converting enzyme 2, 줄여서 ACE2)는 메탈로카복시펩티다제 (metallo-carboxypeptidase)의 하나로, 안지오텐신 전환효소와 상동하는 1형 막관통 단백질이며, 진핵생물과 세균에서 발견할 수 있다. 안지오텐신 전환효소 2는 체내 수분과 혈압을 조절하는 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS)에서 중요한 역할을 담당한다.

중합효소 연쇄 반응 (PCR)을 통해 안지오텐신 전환효소 2가 심장, 폐, 콩팥, 혈관내피와 소화계통에 발현된다는 것을 알아낼 수 있다.[5][6] 또한 ACE2는 SARS-CoV와 SARS-CoV-2를 포함한 여러 코로나바이러스가 세포에 침입할 때 이용하는 수용체이기도 하다.[7][8][9]

Remove ads

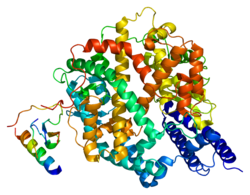

구조

안지오텐신 전환효소 2는 전체 구조의 약 62%를 차지하는 20개의 알파나선(a-helix) 분절과 9개의 310나선 (310-Helix) 및 3.5% 정도의 지분을 가진 6개의 짧은 베타병풍 (β-sheet)을 포함한다. 인간 ACE2의 세포외 부분은 두개의 단백질 도메인으로 구성되어 있는데 아연 메탈로펩티다제 도메인과 C 말단 콜렉트린 (collectrin) 상동성 도메인이 그 것이다. 이 중에서 아연 메탈로펩티다제 도메인은 다시 I과 II의 두 하위 도메인으로 나뉠 수 있으며, 이 둘의 사이에 활성자리가 위치한다. 하위 도메인 I은 N 말단과 아연 이온을, 하위 도메인 II는 C 말단을 포함한다. 두 하위 도메인은 알파나선으로 연결되어 있다.

활성자리의 아연 이온은 아미노산 잔기 His374, His378, Glu402 및 물 분자 하나와 함께 배위 결합되어 있으며, 이들은 „HEXXH + E“ 모티프 (H = 히스티딘, E = 글루탐산, X = 임의의 아미노산)를 구성한다. 한편 염화 이온은 아미노산 잔기 Arg169, Trp477, Lys481에 의해 하위 도메인 II 부분에서 배위 결합되어 있다.[10]

Remove ads

생리학적 기능

심혈관계 질환을 방비하는 효과

안지오텐신 II는 레닌-안지오텐신-알도스테론계 (RAAS)의 주역 중 하나로서 주로 안지오텐신 II 1형 수용체 (AT1 수용체)와 결합하여 세포의 성장, 증식, 이동을 불러일으킨다. 이 과정들은 조절이 잘못될 경우 심장과 혈관체계의 구조변화에 영향을 주어 여러 심혈관계 질환의 원인이 되기도 한다. 효소인 ACE2와 그 생성물인 안지오텐신(1-7) 및 안지오텐신(1-9)로 이루어진 레닌-안지오텐신-알도스테론계 역조절 축 (counter-regulatory axis)은 안지오텐신(1-7)이 Mas 수용체와 결합해 안지오텐신 전환효소 2의 효과를 억제함으로서 심혈관계 질환을 방비하는 역할을 한다.

안지오텐신(1-9)는 심장의 안지오텐신 전환효소 2 2형 수용체 (AT2 수용체)와 결합하여 콜라겐 합성을 줄이고, 따라서 심장의 섬유화도 덜 진행되며, 로키나제 (Rho-Kinase)의 활동성이 줄어들게 만들어 심장이 비대해지는 것을 줄여준다. 안지오텐신(1-9)가 혈관의 AT2 수용체와 결합할 경우 일산화질소의 농도의 상승이나 BK2 수용체와의 crosstalk로 인해 혈관 확장이 일어난다.[11]

메커니즘

안지오텐신 전환효소 2는 펩타이드 결합들이 C 말단 부분에서 활성자리에 있는 아연 이온의 조력으로 가수분해되는 것을 촉매한다. 옥타펩타이드 (octapeptide)인 안지오텐신 II를 반응물로 쓰면 헵타펩타이드 (heptapeptide)인 안지오텐신(1-7)과 아미노산인 페닐알라닌이 만들어지고, 데카펩타이드 (decapeptide)인 안지오텐신 I이 반응물이 되면 노나펩타이드인 안지오텐신(1-9)와 아미노산 류신을 얻게 된다.

반응의 첫번째 단계에서는 효소-기질 복합체 (1)가 사면체형 중간체 (2)로 변화한다. 이를 위해서는 아연과 결합한 물 분자가 펩타이드의 카보닐기에 친핵성 치환을 시도하며, (1) 이로 인해 물 분자로부터 아미노산 잔기 Glu375로의 양성자 이동이 일어나며, 동시에 His505의 양성자 하나가 분리되어야 할 질소 원자로 이동한다 (2). 그 다음에는 사면체형 중간체가 붕괴하고 펩타이드 결합이 쪼개지면서 (3) Glu375의 양성자가 분리된 아미노산으로 이동한다 (4). 이 다음 수순으로는 양성자 하나가 용매와의 양성자 교환을 통해 올리고펩타이드의 카보닐기에서 His505로 직접적으로나 (5) 간접적으로 이동하게 된다.[10]

Remove ads

코로나바이러스의 수용체

요약

관점

SARS-CoV

SARS-CoV는 바이러스 외피의 돌기단백질을 이용해 인간의 안지오텐신 전환효소 2 효소에 달라붙는 것이 가능하다.[12] ACE2-바이러스 복합체가 엔도솜으로 운반되면 엔도펩티다제 카텝신 L에 의해 분해되어[13] 바이러스가 (클라트린과 카베올라 없이도 이루어지는) pH 의존적 수용체 매개 세포내이입을 통해 세포 내로 들어온다.[14] 이외에도 돌기단백질 (spike protein)을 TMPRSS2로 활성화시킨 후 그에 따르는 막 융합을 통해 바이러스가 세포 내로 들어가는 방법도 있다.[15]

SARS-CoV의 돌기단백질은 두개의 서브유닛으로 이루어져 있다. S1 서브유닛은 ACE2와 결합할 수 있는 수용체 결합 도메인 (Receptor binding domain, RBD)을 포함한다. 수용체 결합 도메인이 ACE2와 결합하면 바이러스 외피와 세포막의 융합이 용이해지도록 S2 서브유닛의 형태가 달라진다.[16] 수용체 결합 도메인의 아미노산 잔기 424-494는 수용체 결합 모티프를 형성한다. ACE2의 18 잔기와 직접적인 접촉이 있는 수용체 결합 모티프의 14 잔기들 중 6개는 ACE2의 인식에 쓰이는 티로신 잔기이고, 여러개의 시스테인 잔기 역시 다이설파이드 결합을 통해 같은 목적으로 활용된다. 수용체 결합 도메인의 아미노산 잔기 Asn479와 Thr487는 사스의 질병과정과 Sars-CoV 향성 (tropism)에 영향을 준다. Asn479는 대부분의 인간 Sars-CoV S 단백질 서열에서 발견할 수 있다. 수용체 결합 도메인의 479와 487번 위치에서 일어나는 어떤 변화도 인수공통감염이나 인간들 사이의 전염에 영향을 끼칠 수가 있다.[17][18] 흰코사향고양이에 의해 일어나는 Sars-CoV 인수공통감염에서는 수용체 결합 도메인의 479번 위치가 라이신 잔기인데, 이로 인해 His34 같은 ACE2의 N 말단 나선과의 입체장애 및 정전기적 간섭이 발생한다. Lys479→Asn479로의 점 돌연변이가 발생하면 N 말단 나선과의 방해적인 상호 작용이 줄어들고 대신 수용체 결합 도메인과 ACE2 사이의 친화도가 늘어나 인수공통감염에 한 역할을 담당할 가능성이 있다. 또한 소수성 환경에서 형성된 인간 ACE2의 Lys31과 Glu35 사이의 이온 결합은 결합에너지를 방출하게 함으로서 바이러스와 수용체의 상호 작용을 더 용이하게 만든다. Thr487 역시 수용체 결합 도메인과 ACE2 사이의 친화도를 상승시키는 요인이다. Thr487의 γ-메틸기는 Lys353의 곁사슬이 Asp38이 ACE2 쪽으로 염다리를 놓을 수 있도록 위치를 잡으므로 사람간 전파에 영향을 끼칠 가능성이 있다.[8][19][20]

- 인간 ACE2 수용체와 결합한 SARS-CoV 돌기단백질의 수용체 결합 도메인 (RBM)

- RBM의 아미노산 잔기 Leu472는 ACE2의 Met82 및 Leu79와의 소수성 작용을 통해 RBD와 ACE2 사이의 친화성을 높여준다.

- RBM의 Lys479→Asn479 돌연변이와 Lys31과 Glu35 사이의 이온 결합은 바이러스와 수용체 사이의 상호 작용을 강화하고, 이것은 인수공통감염 확률에 영향을 줄 수 있다.

- Thr487의 메틸기는 Lys353과 Asp3 사이에 염다리를 만들어 RBD와 ACE2 사이의 친화성을 높여 인간들 사이의 감염에 영향을 끼쳤을 가능성이 있다. 이후 일어난 RBM의 Thr487→Ser487 돌연변이는 상호 작용을 약화시켜 사스 유행이 수그러드는데 일조했을 수가 있다.

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 감염은 바이러스의 돌기단백질이 ACE2와 결합함으로서 이루어지며, 이 과정에서 세린 프로테아제인 TMPRSS2의 조력이 필요하다.[21] SARS-CoV-2는 주로 폐포세포에 침입하며 이로 인해 호흡기 증상을 유발한다. 이 증상들은 심혈관계 질환을 가진 환자들에게서 더 위중하게 나타나는데, 이는 아마도 이들 체내의 ACE2의 발현이 건강한 사람들에 비해 높기 때문이다. ACE2와 그 생성물인 안지오텐신(1-7) 및 안지오텐신(1-9)에 의해 형성되는 레닌-안지오텐신-알도스테론계 역조절 축은 심혈관계 질환을 방비하는 효과가 있다. ACE 억제제와 안지오텐신 전환효소 2 수용체 차단제는 안지오텐신 전환효소 2의 레벨을 낮추어 역조절 축을 활성화할 수 있는데, 이는 ACE2 레벨의 상승으로 인해 평형이 역조절 축 쪽으로 이동하여 항염증, 항산화 효과에 의해 심장과 폐를 보호하는 결과를 낳기 때문이다.[22] 그 외에도 ACE2를 통한 SARS-CoV-2 감염은 안지오텐신 전환효소 2-AT1수용체 축을 따라 이루어지는 사이토카인 방출에 의해 염증을 강화시키며, 따라서 인터루킨 6-STAT3 축을 통한 치료 타겟이 될 수가 있다.[23]

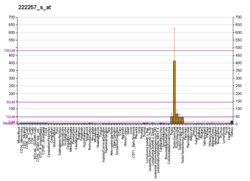

레닌-안지오텐신-알도스테론계 억제제를 통한 치료는 감염의 규모와 상관이 있으며,[24] 이들은 ACE2 레벨에 각기 다른 영향을 준다. ACE 억제제나 안지오텐신 수용체 차단제를 투여받은 루이스 쥐 (Lewis rat, 1950년대에 나온 실험용 쥐)들은 위약을 투여받은 쥐들보다 ACE2-전령 RNA 레벨이 높았다. 특히 쥐 심장에서는 Ace2-전령 RNA 레벨이 리시노프릴 (Lisinopril)을 투여받았을 때 4.7배, 로자탄을 투여받았을 때 2.8배가 높았고, ACE2의 활동량은 플라시보와 비교하면 로자탄은 그대로이고 리시노프릴은 더 높았다.[25] 캡토프릴을 통한 치료는 급성호흡곤란증후군 (ARDS)에 시달리는 쥐 체내의 ACE2 발현을 크게 늘릴 수 있다.[26] ARDS에 시달리는 쥐들의 ACE 활동량과 안지오텐신 전환효소 2 발현은 늘어나지만, 반대로 ACE2 활동량과 안지오텐신(1-7)의 발현은 줄어든다.[22][27]

여러 실험적, 임상적 모형을 통해 안지오텐신 전환효소 2 수용체 차단제와 무기질코르티코이드 수용체 차단제가 ACE2의 발현과 활동량을 높인다는 결과가 나온 것과 별개로,[28][29] ACE 억제제의 투여는 심장 ACE2-전령 RNA 레벨의 상승을 불러왔으나 실험적 모형에서는 ACE2의 활동량에 아무런 영향이 없었다.[30] 이외에도 한 동물 모델에 따르면 당뇨병성 신증에서 직접적 레닌 억제제인 알리스키렌 (Aliskiren)의 투여는 ACE2 발현을 감소시키는 효과가 있었다.[31]

베이징 유안병원 (北京佑安医院)에서는 특히 상태가 좋지 않은 COVID-19 환자들에게 ACE2 음성 중간엽 줄기세포를 정맥 이식했다.[32]

COVID-19 치료를 위해 RAAS 억제제와 스타틴을 통해 ACE2를 조절하는 것에 대해서는 임상적 우려가 있다.[33][34][35]

독일 연방 의약품/의약기기청은 재조합된 ACE2를 COVID-19 중환자들에게 임상시험하는 것을 허가했다.[36]

Remove ads

같이 보기

- 안지오텐신 전환효소

- 레닌-안지오텐신-알도스테론계

각주

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads