Top Qs

Linha do tempo

Chat

Contexto

Guará

espécies de íbis Da Wikipédia, a enciclopédia livre

Remove ads

Guará[3] (nome científico: Eudocimus ruber), também referido popularmente como íbis-escarlate,[4] guará-vermelho[5] e guará-rubro,[6] é uma espécie de ave pelecaniforme da família dos tresquiornitídeos (Threskiornithidae), subfamília dos íbis ou tresquiornitíneos (Threskiornithinae). É uma ave típica do litoral atlântico da América do Sul, reproduzindo-se sobretudo em regiões de mangue.

Remove ads

Etimologia

O termo "guará" tem origem na língua tupi antiga por meio da palavra gwa'ra,[7] que deu origem a topônimos como Guaratuba, Guaraqueçaba, Guaratiba e Guaramiranga.[8] Hans Staden registrou a palavra sob a forma uwara num livro em alemão de 1557. Outras ocorrências históricas são guarâa em 1560, goarás em 1576 e guara em 1585.[7] Guará foi selecionado em 2021 como nome vernáculo técnico à espécie pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO).[9] O nome genérico Eudocimus deriva do grego eudókimos (εὐδόκιμος; εὐ, "bom", e δόκιμος, "excelente, estimado"), "glorioso". O epíteto específico ruber deriva do latim ruber, "vermelho".[10]

Remove ads

Taxonomia

Resumir

Perspectiva

A espécie foi classificada pela primeira vez por Carlos Lineu em 1758. Inicialmente recebeu a nomenclatura binomial de Scolopax rubra,[11] mas a espécie foi posteriormente designada Guara rubra e, finalmente, Eudocimus ruber.[2][12] O guará é monotípico e mantém uma relação muito próxima com o íbis-branco-americano (Eudocimus albus), e ambos são as únicas espécies do gênero Eudocimus. O gênero Eudocimus é mais intimamente relacionado a um clado que contém os gêneros Phimosus, Mesembrinibis e Theristicus.[13] O guará e o íbis-branco-americano, em algumas ocasiões, já foram considerados uma única espécie (coespecífico),[11][14] como variantes de cor (morfos) ou até subespécies.[13][11] No entanto, a classificação mais aceita atualmente os reconhece como espécies distintas.[15][16] As duas espécies diferem principalmente na coloração da plumagem adulta, mas, fora isso, são extremamente semelhantes em vários aspectos, como padrão de plumagem, partes nuas, morfologia, ecologia e comportamento.[13] Tamanha semelhança permitiu a classificação delas como uma superespécie.[2]

As primeiras pesquisas de campo ornitológicas não revelaram nenhum cruzamento natural entre os guarás e os íbis-brancos-americanos, dando suporte ao ponto de vista das duas espécies.[17] Na zona de sobreposição de suas distribuições, nos Llanos, na Colômbia e na Venezuela, há uma extensa hibridização natural. Nessa região, ambas parecem compartilhar o mesmo nicho ecológico, alimentando-se nas mesmas áreas, formando bandos mistos, dividindo os mesmos poleiros e apresentando comportamento reprodutivo semelhante, inclusive com formação frequente de pares mistos. Durante a estação reprodutiva, uma diferença visível é a coloração do bico: totalmente preta no guará e apenas parcialmente escurecida no íbis-branco-americano, embora essa característica seja variável. Há ainda variações de tamanho dentro do gênero, possivelmente de natureza clinal, com os íbis-brancos-americanos da América do Norte sendo maiores que as populações sul-americanas de ambas as espécies. Essas diferenças morfológicas e de distribuição geográfica já levaram ao tratamento das duas aves como subespécies de uma única espécie ou como populações distintas de espécies norte-americanas e sul-americanas, sendo que a forma sul-americana incluiria um morfo escarlate predominante e outro branco mais restrito.[13]

Do ponto de vista genético, os dados indicam que as duas espécies são estreitamente relacionadas. Contudo, a diferenciação genética entre elas é modesta, com divergência de 0,5 a 1,1% nos loci de DNA mitocondrial, valor semelhante ao observado entre outras espécies da família dos tresquiornitídeos (Threskiornithidae). Embora sejam desejáveis sequenciamentos genéticos mais amplos e uma amostragem mais representativa de todas as áreas de ocorrência, incluindo a zona híbrida, os dados disponíveis atualmente podem ser interpretados como suporte para a existência de duas linhagens evolutivas distintas, justificando o reconhecimento das duas como espécies separadas.[13] Por conseguinte, com base na observação de campo, nota-se que a esmagadora maioria das aves reprodutoras são fenotipicamente "puras" em vez de intermediárias em decorrência da seletividade no acasalamento, o que reforça a classificação atual.[2]

Os híbridos possuem coloração variada, que pode incluir tons de rosa, salmão ou alaranjado, muitas vezes com intensidades diferentes ao longo do corpo. Em cativeiro, guarás com dietas pobres em carotenoides também podem perder a cor escarlate sólida e adquirir aparência semelhante à dos híbridos. A hibridização natural é considerada frequente em colônias mistas, onde os íbis-brancos-americanos correspondem a cerca de 7% da população e formam pares mistos com guarás com maior frequência do que entre si, tendo sido registrados 40 pares mistos e 14 cópulas entre 1981 e 1984 na Venezuela. Casos de hibridização também foram documentados fora da área natural de ocorrência do guará, envolvendo indivíduos errantes ou fugitivos que passaram a coexistir com íbis-brancos-ameericanos, como no Parque Greynolds, na Flórida, nos Estados Unidos, onde a espécie foi introduzida em 1961 e híbridos de coloração rosada foram posteriormente observados; registros semelhantes ocorreram posteriormente numa região costeira da Flórida e na Carolina do Sul, provavelmente relacionados à fuga de aves mantidas em cativeiro.[13]

Remove ads

Descrição

Resumir

Perspectiva

As medidas lineares do guará apresentam diferenças marcantes entre machos e fêmeas. O comprimento da asa nos machos varia de 260 a 275 milímetros, com média de 266 ± 5,5 milímetros, enquanto nas fêmeas a média é de 247 ± 8 milímetros, com variação entre 231 e 262 milímetros. O comprimento do bico também é significativamente maior nos machos, com média de 165 ± 8 milímetros (150–176 milímetros) em indivíduos silvestres e 132 ± 1,3 milímetros (104–144 milímetros) em cativeiro,[13] o que significa que, em média, são cerca de 22% mais longos que os bicos das fêmeas.[18] Nas fêmeas, as médias são de 132 ± 7 milímetros (116–138 milímetros) no ambiente natural e 109 ± 0,7 milímetros (98–119 milímetros) em cativeiro. O comprimento do tarso segue o mesmo padrão, sendo maior nos machos, com média de 85 ± 4 milímetros (79–91 milímetros), em comparação com as fêmeas, que apresentam média de 74 ± 3,5 milímetros (67–80 milímetros). Em termos de massa corporal, os machos pesam, em média, 741 ± 21,5 gramas (com registros entre 415 e 890 gramas) no Suriname e 959 ± 53,5 gramas (890–1 060 gramas) em cativeiro. As fêmeas são mais leves, com médias de 603 ± 27,5 gramas (483–855 gramas) no ambiente natural e 786 ± 55,3 gramas (695–840 gramas) em cativeiro.[13] Em decorrência de seu peso, os adultos são obrigados a bater as asas com maior rapidez durante o voo.[19] Para os jovens, os poucos dados disponíveis indicam massas de 455 e 545 gramas em exemplares do Suriname.[13]

Plumagem

O guará possui 10 primárias funcionais, numeradas distalmente do p1 (mais interno) ao p10 (mais externo), além de 13 a 14 secundárias, numeradas proximalmente do s1 (mais interno) ao s10 (mais externo), incluindo de terceira a quarta terciais, numeradas distalmente de t1 a t3 ou t4. A espécie também apresenta 12 retrizes, numeradas distalmente de cada lado da cauda, do r1 (central) ao r6 (externo). Não há relatos de variações geográficas significativas na aparência da plumagem ou nas estratégias de muda, embora haja variação individual influenciada pela quantidade de carotenoides na dieta e/ou pela introgressão com o íbis-branco-americano. Os sexos são semelhantes em todas as plumagens, com possível diferença média no número de primárias com ponta preta. A plumagem definitiva é alcançada após a segunda ou terceira muda pré-básica. O estado das plumagens (fresca ou gasta) varia conforme o período de reprodução e muda, que, por sua vez, está relacionado às estações de chuva, variáveis geograficamente, podendo ocorrer ao longo de todo o ano, embora haja possivelmente maior concentração de mudas pré-básicas entre outubro e fevereiro.[13]

Plumagem juvenil

Assim como no íbis-branco-americano, os filhotes de guará nascem cobertos por uma penugem preta. Após cerca de uma semana, a parte ventral do corpo pode adquirir um tom acinzentado. A plumagem juvenil é bem distinta, com cabeça, pescoço e parte superior do peito variando de cinza-amarronzado a marrom-areia, geralmente com curtas e difusas listras brancas. As coberteiras do dorso, da parte superior das asas, as retrizes, primárias e secundárias são marrom-escuras com bases de penas brancas ocultas e, frequentemente, com franjas superiores bege-claro, criando uma aparência difusa de escamas quando as penas estão frescas. A parte inferior do dorso, a garupa e a base da cauda são brancas a branco-creme. O peito abaixo do pescoço é escuro, enquanto as partes inferiores e as coberteiras da parte inferior da cauda são brancas. As coberteiras menores marginais da parte inferior das asas são marrons; as coberteiras medianas e maiores são brancas; as coberteiras primárias são brancas com pontas marrons. As primárias externas juvenis são mais estreitas e com pontas mais afiladas ou arredondadas do que nas gerações posteriores. Relatos de tonalidades rosadas na plumagem juvenil podem ter resultado da observação de aves em plumagem formativa.[13]

Durante o primeiro ano, a plumagem passa por transições significativas, com muita variabilidade devido à duração prolongada da muda e às diferentes taxas de deposição de pigmentos. As penas substituídas mais cedo na cabeça e partes inferiores durante a muda pré-formativa são geralmente de marrom a rosa-escuro opaco, enquanto as penas substituídas mais tarde tendem a ser de um escarlate profundo e brilhante, semelhante ao da plumagem básica definitiva. A intensidade da coloração rosa e vermelha também é influenciada pela ingestão de carotenoides. A plumagem formativa predomina durante a primeira metade do ciclo anual, sendo, em muitos casos, transicional. Em aves sem uma primeira muda pré-alternativa, essa plumagem pode se manter ao longo de todo o primeiro ciclo. Aves típicas da fase de transição exibem a plumagem juvenil, mas com algumas penas da cabeça já substituídas por penas formativas marrom-escuras, muitas vezes com franjas claras ou rosa-claro desbotado, e partes inferiores com penas rosadas dispersas. A substituição das penas dorsais, de algumas coberteiras superiores e inferiores das asas, de uma a três terciais e/ou das retrizes centrais costuma ocorrer mais tarde, com essas novas penas sendo vermelho-vivas ou escarlates. Algumas aves podem substituir quase todas as penas do dorso e coberteiras das asas por penas escarlates, mas retêm as rêmiges juvenis e as coberteiras primárias. Essas penas substituídas são classificadas como formativas, e a substituição final das terciais e retrizes pode coincidir com a primeira muda pré-alternativa das penas da cabeça e pescoço. As primárias juvenis marrons, as coberteiras primárias, as secundárias e geralmente algumas retrizes são mantidas e se desgastam ao longo do primeiro ciclo.[13]

Análises de imagens da Biblioteca Macaulay sugerem que ao menos algumas aves substituem penas da cabeça e pescoço uma segunda vez como parte da primeira muda pré-alternativa. Assim, a primeira plumagem alternativa se assemelha à plumagem formativa, mas com todas as penas da cabeça e pescoço apresentando tons vermelho-vivos ou escarlates. A segunda plumagem básica é bastante variável, e algumas aves podem ser indistinguíveis daquelas em plumagem básica definitiva, especialmente devido aos efeitos da ingestão de carotenoides. No entanto, a maioria das aves pode ser identificada pela coloração das coberteiras subalares. A manutenção de penas marrons na cabeça, pescoço e coberteiras subalares, ou rêmiges rosadas ou esbranquiçadas com pontas pretas nas primárias externas, são características dessa fase. As coberteiras inferiores das asas frequentemente apresentam tonalidade rosada com pontas marrons ou mosqueadas, ao contrário da coloração totalmente escarlate típica das aves definitivas. Estudos adicionais são necessários para esclarecer essas características. A segunda plumagem alternativa pode ser ainda mais difícil de distinguir da de aves mais velhas pela coloração da cabeça e pescoço. Além disso, ambas as segundas plumagens (básica e alternativa) podem apresentar uma coloração rosa mais clara, o que também demanda estudos adicionais para esclarecer as relações entre ingestão de carotenoides e expressão da plumagem.[13]

Plumagem adulta

Na maioria das aves adultas, todas as penas do corpo são de um escarlate brilhante, com exceção da região ao redor dos olhos, que pode apresentar tom rosa-escuro, e da cabeça e pescoço, que podem exibir um tom de rosa mais claro. As três a quatro primárias externas geralmente apresentam pontas pretas, sendo comum que quatro delas (p7 a p10) mostrem essa característica. A presença de apenas três primárias com pontas pretas pode indicar fêmeas em plumagem básica definitiva ou segunda básica, como observado no íbis-branco-americano, mas mais estudos são necessários para confirmação. Como ocorre com o íbis-branco-americano, uma muda pré-alternativa definitiva parece ocorrer no guará, restringindo-se principalmente às penas da cabeça e pescoço. A plumagem alternativa definitiva se assemelha à básica definitiva, mas com penas novas, de escarlate mais intenso e com brilho mais evidente quando frescas. Essa plumagem é frequentemente observada em aves nos períodos pré-reprodutivo e reprodutivo, que também costumam apresentar o bico escurecido. Um caso notável foi registrado em Porto Rico, em julho de 2021, com uma ave apresentando sete primárias pretas, incluindo p1 e p6 a p10.[13]

Muitos híbridos entre o guará e o íbis-branco-americano exibem plumagem rosa uniforme, o que pode dificultar a distinção entre hibridização e deficiência de carotenoides. Entretanto, uma plumagem rosada uniforme, ao contrário de uma aparência manchada, pode ser um indicativo mais claro de hibridismo. Há ampla variação na saturação da cor escarlate, com algumas aves apresentando tons mais claros ou manchas de rosa e escarlate. Parte dessa variação pode refletir diferenças no consumo de carotenoides durante a muda pré-básica. Aves de regiões costeiras, geralmente com maior acesso a crustáceos ricos em carotenoides, tendem a apresentar coloração mais intensa em comparação com aquelas de águas interiores. Flutuações na ingestão de carotenoides ao longo das mudas podem resultar em plumagens manchadas de rosa e escarlate, ou, quando a ingestão é insuficiente, em plumagens uniformemente mais claras. Vale lembrar que essas plumagens claras também podem indicar hibridização com o íbis-branco. São necessários mais estudos para entender melhor as interações entre dieta, muda e expressão da plumagem por idade em guarás puros e híbridos.[13]

Mudas

A espécie adota uma Estratégia Alternativa Complexa de muda, caracterizada por mudas definitivas completas, uma muda pré-formativa parcial a incompleta e mudas pré-alternativas limitadas, tanto primeiras quanto definitivas. Isso contrasta com o padrão observado no íbis-branco-americano, que apresenta uma única muda no primeiro ciclo, provavelmente resultado da fusão de mudas pré-formativas e primeiras pré-alternativas ancestrais, representando uma Estratégia Alternativa Simples. No entanto, há indícios de que o íbis-branco-americano também possa apresentar uma estratégia complexa, com ativação repetida de folículos na cabeça e no pescoço durante o primeiro ciclo. A muda pré-formativa do guará é geralmente mais extensa, envolvendo coberturas alares, até três terciais e todas as retrizes. Essa maior abrangência pode indicar a ocorrência de duas mudas distintas ao invés de uma única fase extensa. Nesse caso, adota-se uma terminologia baseada na sequência de substituição, considerando todas as trocas de penas, exceto as da cabeça e pescoço, como parte da muda pré-formativa, enquanto a Primeira Muda Pré-alternativa, mais restrita, pode coincidir com as fases finais da pré-formativa. Essa abordagem facilita o alinhamento entre a extensão das primeiras mudas pré-alternativas e das definitivas.[13]

O momento da muda geralmente segue o período reprodutivo, que é determinado pelos regimes sazonais de chuva nas diferentes regiões. A maior parte da reprodução ocorre entre fevereiro e agosto, durante ou logo após as chuvas. Análises de registros fotográficos indicam que o pico da muda das penas de voo acontece principalmente entre setembro e dezembro, após a reprodução. Contudo, a Segunda Muda Pré-Básica também pode ocorrer em outros períodos, fazendo com que as mudas de penas de voo sejam registradas ao longo de todo o ano. Por exemplo, já foram observadas aves em muda ativa em julho. As mudas pré-alternativas, por sua vez, tendem a ter pico entre dezembro e janeiro, mas, devido à reprodução prolongada ou fora de época, combinada com longos períodos de muda, trocas de penas podem ocorrer durante todos os meses do ano. Novos estudos são necessários para um melhor entendimento desse padrão.[13]

Logo após a eclosão, as primeiras penas de contorno surgem por volta do décimo dia de vida, seguidas pela emergência das retrizes em cerca de duas semanas. Ao final de um mês, a plumagem corporal já se apresenta bem desenvolvida. Fora esses detalhes iniciais, pouco se sabe sobre a sequência completa dessa fase de muda. A muda pré-formativa tem início entre 5 e 6 meses após a eclosão (cerca de 2 a 4 meses após a emplumação) e se estende pelos 3 a 6 meses seguintes, como observado em outras espécies da família Threskiornithidae. Esse processo pode incluir a maior parte, ou até todas, as penas do corpo, além de 1 a 3 terciais, 1 a 2 retrizes centrais e, em alguns casos, outras coberturas superiores e retrizes externas adicionais. A substituição costuma começar pelas penas da cabeça e do pescoço, com penas formativas castanhas ou castanho-rosadas e franjadas de claro, substituindo as penas juvenis marrons e listradas. Em seguida, são trocadas as penas do manto, escápulas, laterais do peito, coberteiras da cauda, coberteiras menores das asas e as retrizes centrais. Há indícios de que as penas das partes inferiores podem ser substituídas antes das superiores. Observou-se, por exemplo, um indivíduo que, embora anilhado pouco antes da fase de emplumação, já exibia muitas penas rosadas cerca de cinco meses depois. Algumas aves podem ainda apresentar uma muda quase completa das coberturas superiores das asas nessa fase. A substituição final das terciais, coberturas alares e retrizes pode coincidir com o início do crescimento das primeiras penas pré-alternativas na cabeça e no pescoço.[13]

A primeira muda pré-alternativa varia de ausente a limitada, geralmente incluindo algumas, a maioria ou todas as penas da cabeça e do pescoço, em quantidade menor que nas mudas pré-alternativas definitivas. A muda pré-básica definitiva é geralmente completa e pode atingir o pico entre setembro e fevereiro, embora haja registros ao longo de todo o ano, especialmente entre indivíduos que passam pela segunda muda pré-básica. Durante essa fase, as primárias são substituídas de forma distal (de p1 a p10), as secundárias são trocadas bilateralmente a partir das segundas terciais e proximalmente a partir de s1 e s5, enquanto as retrizes são substituídas distalmente (de r1 a r6), com alguma variação. Como é típico de aves com muda sequencial, as terciais começam a ser trocadas quando a muda primária atinge p2 a p3, as retrizes em p4 a p5 e as secundárias externas entre p5 e p7. A substituição das penas corporais ocorre ao longo de todo esse processo, com todas as penas geralmente renovadas quando p10, s4 e s8 a s9, as últimas penas de voo, atingem o comprimento total. Aves em fase de segunda muda pré-básica são facilmente identificáveis, apresentando forte contraste entre rêmiges juvenis marrons, algumas retrizes antigas e novas penas escarlates brilhantes. Essas mudas geralmente incluem a maioria das penas da cabeça e do pescoço, mas poucas ou nenhuma outra pena corporal, sem envolvimento das coberturas alares ou das penas de voo.[13]

Partes nuas

Como é característico entre os íbis, o bico do guará é profundo e tubular na base, alongando-se de forma longa e decurvada nas porções externas. Nos adultos, a coloração do bico sofre mudanças sazonais marcantes: durante os períodos não reprodutivos, incluindo a fase de muda, o bico apresenta tons de rosa a escarlate, enquanto nos períodos de pré-reprodução e reprodução torna-se preto. Essa transição de cor parece ocorrer de forma rápida, resultando temporariamente numa aparência manchada. Durante a estação reprodutiva, alguns indivíduos desenvolvem uma pequena barbela na base da mandíbula inferior, que pode ser projetada durante exibições de corte; esse traço, embora inicialmente associado aos machos, pode ocorrer em ambos os sexos. Nos filhotes, o bico é mais curto, reto e predominantemente preto, apresentando uma ou duas faixas rosadas na região central. Por volta da terceira semana de vida, inicia-se a curvatura do bico. Nos juvenis, a coloração evolui para tons de marrom a chifre claro ou rosado, com base escurecida ou cinza-azulada e ponta preta recuada. Ao longo do primeiro ano, o bico gradualmente adquire uma tonalidade rosa-clara, alcançando essa coloração por volta de um ano de idade. A cavidade bucal pode ser escura nos filhotes e juvenis, com o interior da boca inicialmente rosa-claro, tornando-se progressivamente mais intenso até atingir tons de rosa-escuro a avermelhado na fase adulta.[13]

A íris na maioria das aves, independentemente da idade, é marrom-escura, podendo aparentar-se preta quando observada a distância ou em campo. Em alguns adultos, durante os períodos não reprodutivos, pode-se notar um anel orbital de tonalidade azul-clara a moderada. A pele facial dos adultos é intensamente avermelhada, embora possa parecer mais escura devido à presença de pequenas franjas. Nos filhotes, a pele ao redor da base do bico e dos olhos é preta, passando para um tom rosa-escuro opaco ou rosado mais intenso à medida que envelhecem, tornando-se rosa-claro ao longo do primeiro ano de vida. As pernas são longas e robustas, com placas escamosas nos pés e membranas parciais na base dos dedos. Nos adultos, as pernas e os pés são rosa-vivo ou, às vezes, laranja, podendo atingir uma coloração média mais brilhante e escarlate durante a reprodução. Nos filhotes, são provavelmente enegrecidas a escuras, tornando-se cinzas a um rosa-azulado opaco quando juvenis e, lentamente, tornando-se mais escuras e rosa-vivo durante o primeiro ano. As garras curtas e grossas são acinzentadas nos juvenis e mais pretas nos adultos.[13]

Remove ads

Distribuição e habitat

Resumir

Perspectiva

Distribuição atual

O guará ocorre principalmente em áreas costeiras atlânticas da América do Sul. Na Colômbia, é comum desde o departamento de Atlântico até, mais raramente, Córdova, e no interior, nos llanos a leste dos Andes, desde Arauca até Meta, com registros esparsos ao sul até Putumaio. Na Venezuela, é residente localmente comum na faixa costeira que vai de Zulia até Sucre e nos limites externos do delta do Orinoco, além de ocorrer no interior, nos llanos de Guárico e Apure. A espécie também é amplamente distribuída ao longo da costa das Guianas (Guiana, Guiana Francesa e Suriname) e do Brasil, nos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, nas regiões Norte e Nordeste. Em Trindade é abundante, mas em Tobago é incomum.[13] Existem populações disjuntas no Brasil, nos estados de Sergipe, Bahia, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (Joinville e ilha de São Francisco do Sul[20]); há registros históricos no Rio de Janeiro e no interior do Pará.[21] No interior do continente, a espécie é encontrada nos llanos da Venezuela e da Colômbia.[13] No Brasil, a nível hidrográfico, além da presença litorânea, ocorre nas sub-bacias da foz do Amazonas, do Gurupi, do Itapecuru, do Paraguaçu, do Mearim, do Baixo Parnaíba, do Tietê e do Baixo Tocantins e ao longo de sua extensão está presente nos biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.[21]

Indivíduos não reprodutivos realizam movimentos sazonais e podem ocorrer fora das áreas habituais, especialmente durante o período de dispersão. Na Colômbia, boa parte da população pode ser composta por aves em áreas de uso não reprodutivo, uma vez que a reprodução ainda não foi formalmente confirmada no país, embora considerada provável. Há registros esporádicos nos vales dos rios Magdalena e Cauca, bem como em Puente Sopó, em Cundinamarca. No Caribe, é um visitante raro, mas regular, em Aruba e, menos frequentemente, em Curaçau e Bonaire, além de ser cada vez mais registrado na ilha de Margarita, na Venezuela. Historicamente, foi introduzido em algumas localidades fora de sua distribuição natural. Em 1961, foram colocados 22 ovos de guará, provenientes de Trindade, em ninhos de íbis-branco-americano no Parque Greynolds, em North Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Embora a população resultante não tenha se estabelecido, ocorreram hibridizações e relatos de indivíduos errantes. Mais recentemente, uma pequena população reprodutora foi introduzida na década de 2010 na ilha Necker, nas Ilhas Virgens Britânicas, que provavelmente deu origem a avistamentos em outras partes das Ilhas Virgens e de Porto Rico.[13]

Fugas de cativeiro e introduções ocasionais dificultam a identificação precisa da origem de muitos registros fora da área de distribuição natural. No entanto, alguns avistamentos podem representar dispersões naturais. Há relatos de aves errantes no sudeste dos Estados Unidos, Cuba, Jamaica, Porto Rico, Ilhas Virgens, Dominica (incluindo registros de reprodução), Granada, Belize, Panamá, Amazônia equatoriana e Peru. No sudeste dos Estados Unidos, muitas observações têm sido atribuídas a escapamentos ou introduções, mas algumas ocorreram logo após tempestades tropicais e podem ter sido de origem selvagem. Registros históricos, como os de John Abbot e Alexander Wilson no século XIX, sugerem que o guará pode ter ocorrido como errante na Carolina do Sul, Geórgia e Flórida nessa época. Além disso, observações de indivíduos certamente oriundos de cativeiro foram feitas em outras partes dos Estados Unidos e até mesmo na Europa Ocidental.[13]

Mudanças na distribuição

Nas últimas décadas, observações do guará fora de sua área de ocorrência principal tornaram-se mais frequentes em vários países. Ainda não está claro se esse aumento reflete uma real expansão de distribuição ou simplesmente uma maior cobertura de observadores sobre uma espécie que apresenta movimentos amplos fora da época reprodutiva. Atualmente, a espécie apresenta uma ampla distribuição com numerosos registros no nordeste da Colômbia, nos llanos ocidentais da Venezuela e nas ilhas do sul do Caribe, como Curaçau, Aruba e Bonaire, próximas à costa norte da Venezuela. Em contraste, na ilha de Margarita, norte da Venezuela, é raro e esporádico, com poucos registros nas lagoas de La Restinga e Las Marites. A espécie foi mencionada pela primeira vez na ilha em 1909, sendo então considerada comum pelos colonos locais. Em 1940, foi relatada nessas mesmas lagoas, mas um extenso levantamento feito na década de 1950 não registrou nenhum indivíduo, levando à hipótese de que a espécie estivesse extinta localmente ou com uma população extremamente reduzida. Somente em julho de 2009 um indivíduo foi novamente registrado nas lagoas de Arapano e Boca de Río, próximas ao Parque Nacional Laguna de La Restinga. Após essa observação, a espécie voltou a desaparecer de levantamentos subsequentes, sendo considerada localmente extinta. Em abril e dezembro de 2019, novos registros foram feitos na península de Macanao e, em outubro do mesmo ano, um indivíduo foi visto na Laguna El Saco, na ilha de Coche, a 10,5 quilômetros ao sul de Margarita. Em janeiro de 2021, um expressivo grupo de 44 indivíduos foi contado na laguna de Las Marites, o maior número já registrado na ilha.[13]

Na Amazônia, o desmatamento pode estar facilitando a expansão da espécie, com registros recentes na bacia inferior do rio Caguán, afluente do Caquetá, e nas margens do rio Putumaio, na Colômbia. Em outras partes do país, como no vale do Cauca, era raramente registrado e considerado extinto localmente. Nas últimas décadas, observações ocorreram apenas na laguna de Sonso (dezembro de 1998, maio de 2003 e março de 2004) e nos arrozais de Timba, com um registro em 2008. No Equador, os registros históricos eram escassos e o primeiro indivíduo fotografado foi documentado apenas em 2013. Desde então, a espécie tem se expandido na Amazônia equatoriana, principalmente nas províncias de Sucumbíos e Orellana. Entre setembro de 2020 e 2022, um indivíduo foi repetidamente observado mais ao sul, na cidade de Puyo, província de Pastaza. No Peru, desde os primeiros avistamentos em 2017, a espécie vem ampliando sua presença a partir da bacia do rio Putumaio, percorrendo cerca de 400 quilômetros desde a região de Puerto Leguízamo e 300 quilômetros desde as comunidades de Remanso e Tres Esquinas, com registros em direção a Iquitos e Tres Esquinas.[13]

No Brasil, as primeiras menções ao guará datam do século XVI, com relatos de uso de suas penas por artesãos indígenas na atual região do estado de São Paulo. Em Santa Catarina, os primeiros registros datam de 1712 e 1763, enquanto no Paraná há referência de 1653. Outros registros históricos foram feitos no início dos anos 1900, na costa paranaense e na região de Iguape, litoral sul de São Paulo. Por volta dessa época, acreditava-se que a espécie estava extinta em Santa Catarina há cerca de 150 anos,[13] mas há registros recentes da espécie.[22] No século XX, os dados publicados indicavam uma população muito reduzida no sudeste brasileiro, com registros esparsos. Em 1961, um exemplar coletado no litoral de São Paulo foi considerado o primeiro registro na região após décadas de ausência. A partir da década de 1980, a população começou a crescer gradualmente e, em 1998, cerca de 385 indivíduos foram estimados nos manguezais de Santos, em São Paulo. Em Cananéia, os primeiros bandos foram observados em 2007 e logo se tornaram mais frequentes. Esse aumento coincidiu com o surgimento de avistamentos no Paraná, nos manguezais do complexo estuarino de Paranaguá, onde a espécie também tem se tornado cada vez mais comum.[13]

Habitat

O guará ocupa uma variedade de habitats úmidos, incluindo manguezais, estuários com lama exposta, bancos de lama de maré, pântanos de água doce, lagos rasos, lagoas, áreas alagadas, tanques de piscicultura, brejos, turfeiras, lagoas de esgoto, zonas úmidas urbanas e arrozais. Sua nidificação ocorre principalmente em ilhas com manguezais, muitas vezes próximas à foz de rios, além de árvores e arbustos em áreas úmidas do interior. As florestas de manguezais costeiras são fundamentais para a espécie, servindo como locais de reprodução, abrigo e alimentação. No interior, é encontrado em altitudes inferiores a 500 metros, preferindo ambientes abertos com água parada ou de fluxo lento.[13]

Remove ads

Ecologia

Resumir

Perspectiva

Movimentos sazonais

Embora passe a maior parte do tempo a pé ou vadeando na água, o guará voa muito bem.[23] Durante o voo suas pernas e pescoço permanecem estendidos, conferindo-lhe uma silhueta característica em deslocamento.[24] Essa postura também reduz a resistência ao vento e permite que percorram distâncias maiores.[19] Seus movimentos sazonais envolvem deslocamentos de milhares de indivíduos entre pântanos, lagoas rasas e arrozais. Embora as populações costeiras sejam majoritariamente residentes, realizam ampla dispersão local. No Suriname, a espécie se desloca ao interior durante as estações mais secas, acompanhando os rios. Em Trindade, os bandos que se empoleiram no pântano de Caroni frequentemente voam longas distâncias até o continente venezuelano para se alimentar. De lá, já houve registro de uma ave alcançando a Guiana Francesa, a cerca de 450 quilômetros de distância. Nos llanos da Venezuela, os indivíduos deixam a região durante a estação seca, provavelmente migrando para o norte, em direção à costa. Em Chichiriviche, no estado de Falcón, a espécie ocorre ao longo de todo o ano, mas com flutuações populacionais, geralmente com pico entre setembro e outubro. Durante os voos, os bandos costumam voar em formação de “V”, a velocidades superiores a 40 km/h, alternando entre batimentos rápidos das asas e o planar. No Brasil, há grande variação nos números registrados entre a ilha do Cardoso, a ilha de Cananéia e a ilha do Superagui, com as aves sendo mais visíveis na maré baixa e se dispersando para áreas mais distantes fora da época reprodutiva.[13]

Apesar da falta de descrições detalhadas sobre a dinâmica de dispersão, existem diversos relatos de movimentação em diferentes áreas de ocorrência da espécie. No Suriname, por exemplo, os filhotes se dispersam das colônias localizadas nos manguezais baixos, movendo-se em grande número ao longo de pequenos cursos d’água ou sobre a lama sob os manguezais altos. Alguns percorrem até 240 quilômetros da colônia de origem, enquanto outros permanecem próximos. O registro mais distante na região foi de aproximadamente 450 quilômetros. Além disso, o guará tem o hábito de mudar suas áreas de nidificação de um ano para outro, deslocando-se algumas centenas de metros ou, em alguns casos, vários quilômetros. No Suriname, uma colônia em Coppenamepunt foi abandonada nos anos 1960, coincidindo com o surgimento de uma nova colônia em Gandoe, a 64 quilômetros de distância, sugerindo uma possível mudança das aves para o novo local. Nos manguezais do pântano de Caroni, em Trindade, os locais de nidificação também apresentam variação anual.[13]

Alimentação

O guará não nada e forrageia principalmente em águas rasas ou em áreas de lama exposta. Em manguezais costeiros, utiliza bancos de lama abertos durante a maré baixa e a vegetação densa de manguezal quando a maré sobe. Também se alimenta em pântanos de água doce, arrozais e savanas alagadas, especialmente durante a época reprodutiva. Nos llanos venezuelanos, é comum encontrar a espécie forrageando em águas mais profundas e entre vegetação mais alta do que outras espécies de íbis presentes na região. Costuma formar bandos de 30 a 70 indivíduos, deslocando-se lentamente enquanto sonda o solo com o bico.[25] Muitas vezes, acompanha o gado, cavalos ou bandos de irerês (Dendrocygna viduata) para capturar insetos perturbados por esses animais.[26] O guará adota uma estratégia de forrageamento tátil, utilizando um órgão sensorial especializado na ponta do bico, composto por numerosas cavidades sensoriais organizadas como um “favo de mel”. Essa estrutura permite detectar presas escondidas na lama ou na água. Nos llanos, a espécie demonstra comportamento agressivo durante a alimentação, envolvendo-se em disputas com outros guarás e com espécies coocorrentes, como o íbis-preto (Plegadis falcinellus), para roubar presas.[13][19]

A dieta é bastante diversificada, incluindo principalmente caranguejos (como Uca spp., Aratus spp., Ucides spp., Callinectes spp., Dilocarcinus spp., Eurythium spp., Pinnixa patagoniensis e Trichodactylus spp.), além de bivalves, gastrópodes (Melampus spp., Thiara tuberculata e membros da família dos hidrobiídeos), vermes aquáticos do grupo Nereis, insetos (besouros, moscas da família dos califorídeos, percevejos aquáticos como belostomatídeos, além de outros hemípteros e heterópteros), peixes (das famílias dos eritrinídeos, ciclídeos e simbranquídeos), além de lagartos e cobras.[13] A grande quantidade de camarão e outros moluscos vermelhos produz um excesso de astaxantina, um carotenoide que é o principal componente da pigmentação vermelha das aves.[23][27] Ocasionalmente há consumo de frutas e sementes. Em cativeiro, recebe uma dieta limitada de crustáceos, peixes, anfíbios e insetos,[19] mas pode ser alimentado com beterraba e cenoura para manter a cor da plumagem.[23]

A análise da dieta nos llanos venezuelanos revela pouca variação sazonal. Besouros dominam a alimentação, representando cerca de 75% das presas por número e massa, com destaque para as famílias dos escarabeídeos, carabídeos e hidrofilídeos. Durante a estação chuvosa, os besouros terrestres, especialmente Dyscinetus dubius, foram as presas mais frequentes, chegando a compor mais de 80% da dieta de alguns indivíduos (em contraste com o íbis-branco-americano, que prefere heterópteros, peixes e crustáceos[28]). Na estação seca, os percevejos aquáticos gigantes foram os mais consumidos, seguidos por larvas de moscas da família califorídeos, que representaram mais de 10% das presas. Outros invertebrados incluíram aranhas, caranguejos (Dilocarcinus dentatus), caracóis aquáticos e mexilhões. Entre os vertebrados, destacaram-se as enguias de água doce (Synbranchus marmoratus), além de lagartos e cobras.[13]

Em áreas costeiras salobras e marinhas do noroeste de Sucre, na Venezuela, a dieta foi composta principalmente por caranguejos (Uca cumulanta, 60%) e tilápias (Oreochromis mossambicus, 40%). Já em um manguezal no sudeste do Brasil, durante a estação reprodutiva, os caranguejos foram predominantes, presentes em todas as amostras e correspondendo a 95,5% das presas. Entre eles, o caranguejo-da-lama (Eurythium limosum) foi o mais comum, seguido pelos caranguejos-violinistas (Uca rapax, U. mordax e U. thajeri) e por Metasesarma rubripes. Embora a maioria das presas fosse típica de manguezais e estuários, também foram consumidos alguns organismos de água doce, como Trichodactylus petropolitanus e o caracol exótico Thiara tuberculata, e uma espécie marinha, o caranguejo-buraqueiro (Pinnixa patagoniensis).[13]

No íbis-branco-americano, espécie intimamente relacionada, presas de habitats de água doce parecem ser essenciais para o equilíbrio salino dos filhotes, levando os pais a voarem longas distâncias até essas áreas para alimentá-los. Estudos experimentais mostraram que os filhotes sofrem estresse salino quando alimentados apenas com presas de água salobra e só conseguem crescer e se desenvolver normalmente com uma dieta composta por presas de água doce, com baixo teor de sal. Embora isso ainda não tenha sido examinado no guará, é provável que ocorra o mesmo. Em cativeiro, os filhotes de guará apresentam melhor crescimento quando alimentados com dietas suplementadas com caldo de peixe, em comparação ao caldo de camarão. Além disso, o íbis-branco-americano demonstrou a capacidade de excretar fluido salino concentrado por meio de suas glândulas nasais de sal, embora essa capacidade possa ser reduzida caso o animal consuma apenas água do mar ou uma dieta excessivamente rica em sal. No caso do guará, esse aspecto ainda carece de investigação específica.[13]

Vocalização

Os guarás geralmente são aves silenciosas. Durante o voo, emitem principalmente grunhidos nasais bissilábicos, semelhantes a um "uh-runk" ou a um "runk-runk" de duas notas. Nas colônias de nidificação, as vocalizações tornam-se um pouco mais variadas, incluindo cacarejos de tom mais agudo. Os filhotes, ao pedir alimento, produzem guinchos estridentes e agudos, com sons como "rreee-eee-eeeuh". Durante o cortejo, o macho emite um som áspero de grasnado, enquanto a fêmea responde com vocalizações de tom mais agudo.[13] O toque físico é igualmente relevante durante o cortejo: machos e fêmeas se cumprimentam entrelaçando os pescoços, enquanto vocalizam.[29][19]

Predação

O guará está particularmente sujeito à predação por mamíferos (dentre eles, os grandes felinos), répteis e aves de rapina (ordem dos falconiformes). Para se defenderem, os machos utilizam bico, pernas e asas, tanto contra rivais quanto na proteção da prole e da parceira. Diante de qualquer ameaça, a colônia forma grandes agrupamentos, aumentando a vigilância coletiva e a capacidade de resposta. Nesses momentos, os machos, por serem maiores, assumem posição de defesa, e a convivência em bandos facilita a emissão de chamados de alarme, alertando rapidamente os demais membros sobre a presença de predadores.[29]

os llanos de Apure, na Venezuela, o carcará (Caracara plancus) foi observado atacando e raptando filhotes. Também nessa região, um gavião-caboclo (Buteogallus meridionalis) atacou filhotes, embora estes parecessem grandes demais para serem carregados. O sobrevoo do gavião-preto (Buteogallus urubitinga) provocou pânico na colônia, sugerindo percepção de risco elevado por parte das aves. Teiús-brancos (Tupinambis nigropunctatus) e jiboias-constritoras (Boa constrictor) foram registrados nas proximidades das colônias, sendo considerados potenciais predadores de ninhos. Além disso, rastros recentes de mãos-peladas (Procyon cancrivorus) e gambás-comuns (Didelphis marsupialis) foram encontrados perto das áreas de nidificação, e a ocorrência de desaparecimento de filhotes durante a noite reforça a suspeita de sua participação como predadores.[13]

Nas colônias da ilha do Cajual (Maranhão, Brasil), o carrapateiro (Daptrius chimachima) e o urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura) foram flagrados consumindo ovos de guará. Em Santos-Cubatão (São Paulo), um falcão-peregrino (Falco peregrinus) capturou um filhote, enquanto o gavião-asa-de-telha (Parabuteo unicinctus) predou indivíduos já fora do ninho. Em Trindade, o rato-d'água (Nectomys) atua como predador de ovos, e, tanto ali quanto no Suriname, potenciais ameaças incluem o anu-coroca (Crotophaga major), o gavião-do-banhado (Circus buffoni) e o carrapateiro. Na baía da Babitonga (Santa Catarina), um gavião-preto atacou um filhote, e sete espécies foram registradas sobrevoando a colônia como possíveis ameaças aos ninhos: o urubu-de-cabeça-vermelha, o urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), o próprio gavião-preto, o gavião-carijó (Rupornis magnirostris), o carcará, o carrapateiro e a gaivota-meridional (Larus dominicanus).[13]

Reprodução

O guará apresenta um sistema de reprodução colonial e altamente social. Vive em colônias que podem chegar a 60 indivíduos, com uma média de 15 a 20, frequentemente misturados a outras espécies, como garças e colhereiros. Na costa oeste do Maranhão, uma estimativa de densidade registrou um grupo médio de 5,4 indivíduos, com variação de um a 60 animais, considerando 111 avistamentos, e um bando excepcional de 265 aves foi observado aproximando-se de uma colônia de dormitório. No rio Mourão, no Paraná, uma colônia de reprodução inclui pelo menos 250 indivíduos. Nos llanos venezuelanos, o número médio de guarás por bando foi de 15,3, com ampla variação, e a distância média entre indivíduos dentro dos bandos foi de 2,4 metros. As colônias reprodutoras nessa região apresentaram estrutura com 52 pares distribuídos em cinco arbustos, sendo o maior grupo composto por 32 pares. Em 1991, na Guiana Francesa, foram registrados 1 700 pares em duas colônias, enquanto em Trindade os números de indivíduos observados voando para poleiros foram de 554, 109 e 111, em diferentes contagens.[13]

Período reprodutivo

A estação reprodutiva do guará é bastante variável entre as diferentes populações, geralmente ocorrendo durante a estação chuvosa ou no início da seca. Em algumas localidades, a reprodução acontece em "pulsos", com diferentes pares se reproduzindo em ondas sucessivas ao longo da temporada.[30] Nos llanos venezuelanos, os pares chegam às colônias no início de junho. Em São Paulo, os adultos se reúnem na colônia reprodutiva no começo de setembro, início da estação chuvosa, com pico populacional entre 12 e 20 de outubro; em 2 de novembro, pelo menos 100 aves estavam construindo ninhos, e quase todos os pares do primeiro pulso estavam incubando em 9 de novembro. Os primeiros filhotes foram registrados em 27 de novembro, com todas as eclosões concluídas até 5 de dezembro. O segundo pulso reprodutivo teve filhotes eclodindo em 25 de janeiro, enquanto o terceiro pulso teve sobreposição parcial com o segundo e apresentou menor sincronização; ninhos que falharam foram reconstruídos. No pântano de Caroni, em Trindade, o primeiro pulso reprodutivo ocorre entre maio e julho, seguido por outro de julho a setembro, com picos históricos de reprodução entre abril e setembro. Em Gandoe, no Suriname, registros indicam ninhos com ovos desde 23 de abril, com grande concentração de ninhos contendo ovos em 27 de agosto e persistência de alguns até 24 de setembro. Na Ilha do Cajual (Maranhão, Brasil), a estação reprodutiva vai de fevereiro a setembro, com pico em maio. Já na ilha de Jarivatuba (Santa Catarina), a colônia foi estabelecida no final de dezembro, a primeira incubação registrada em 5 de janeiro, os primeiros filhotes em 20 de janeiro, os primeiros voos em 17 de fevereiro e a formação de berçários em 6 de março.[13]

Comportamento sexual

Os comportamentos de corte do guará foram descritos com mais detalhe em cativeiro, mas ainda faltam estudos sobre essas interações em ambiente natural. A aproximação da fêmea deve ser cautelosa, pois o macho pode reagir agressivamente se ela ultrapassar os limites de sua área de exibição.[31] Caso outros machos invadam seu território ou a fêmea ignore suas demonstrações, também pode apresentar comportamentos agressivos.[19] Observações realizadas no Zoológico Artis permitiram registrar uma variedade de exibições, principalmente realizadas pelos machos. Entre elas estão esfregadas de cabeça, voos demonstrativos e o balançar das asas.[19] Os machos podem fazer exibição de estalo, na qual estica o pescoço para frente e levemente para baixo enquanto produz estalos com o bico e movimenta o corpo para cima e para baixo com as asas ligeiramente abertas. Uma variação desse comportamento é a exibição de estalo com mergulho, caracterizada por um alongamento mais pronunciado da cabeça e do pescoço em direção ao solo. Outro comportamento observado é o puxar galhos, no qual o macho agarra um galho com o bico e move a cabeça para frente e para trás ou para cima e para baixo, com intensidade variável. Durante a saudação, que ocorre quando os pares se aproximam no ninho, ambos os sexos podem realizar uma versão de cima para baixo da puxada de galhos, por vezes cruzando os pescoços. Essas exibições são frequentemente interrompidas por períodos de alisamento e inatividade, nem sempre são claramente direcionadas ao parceiro e diminuem de frequência após o casal se estabelecer. As cópulas ocorrem no ninho, geralmente após o par realizar a puxada de galhos e o cruzamento de pescoços. A fêmea sinaliza sua receptividade ao abaixar o corpo, e o comportamento pós-cópula inclui novo alisamento das penas. Esse período de cópula costuma ocorrer na semana anterior ao início da incubação.[13] Como ocorre na maioria das aves, a cópula é externa, com a transferência de fluidos seminais pelo contato entre as aberturas cloacais.[17]

Ninhos

A seleção e o estabelecimento de colônias reprodutivas podem ser processos prolongados. Em São Paulo (Brasil), o guará-rajado começa a se reunir no local da colônia semanas antes da nidificação. Pouco se sabe sobre os fatores que influenciam a escolha dos locais de colônia ou a localização individual dos ninhos. No complexo estuarino Iguape-Cananeia-Ilha Comprida (São Paulo), nidifica consistentemente em áreas onde outras espécies de aves já estavam envolvidas em atividades reprodutivas. No Suriname, nidifica em áreas baixas (menos de dois metros acima da maré alta) em florestas de [[sereí (Avicennia germinans), enquanto em Trindade os ninhos são mais altos, situados entre três e 12 metros de altura em sereíba, mangue-branco (Laguncularia racemosa) ou mangue-vermelho (Rhizophora mangle), com muito poucos localizados próximos ao nível do solo, dispostos em forquilhas de galhos. Nos llanos de Apure (Venezuela), uma colônia foi registrada em um pântano grande e de formato irregular (aproximadamente 150 × 60 metros), com 52 pares distribuídos entre cinco arbustos espinhosos cercados por água de 28 a 35 centímetros de profundidade. O maior grupo nidificava em dois arbustos de Cassia e Rochefortia, formando um aglomerado de 17 metros de comprimento, sete metros de largura e 4,5 metros de altura, com todos os ninhos construídos pelo menos 2,5 metros acima da água. O restante dos ninhos estava em três arbustos menores de Rochefortia, com diferentes quantidades de pares em cada um. Cerca de metade da colônia era ocupada por garças-vaqueiras. Em São Paulo, o guará nidifica em floresta de mangue-vermelho, com os ninhos geralmente localizados no terço superior das árvores, próximos à junção dos galhos com o tronco principal. A atividade de nidificação provoca extensa desfolha, e diferentes pulsos reprodutivos na colônia utilizam árvores distintas. As espécies vegetais associadas às colônias incluem: Sida, Malachra fasiculata (malváceas), Mimosa pigra (mimosáceas), Cuphea elliptica (litráceas), Ludwigia octovalis, L. hyssopifolia (onagráceas), Caperonia palustris (euforbiáceas), Justicia cemata (acantáceas), Mikania congesta (asteráceas), Sagittaria paniculatus, S. plainitiana, Luziola spp., Hymenachne amplexicaulis (gramíneas), Thalia geniculata, Aeschynomene rudis, Centrosema brasiliana (papilionáceas), além dos mangues vermelho e branco e de Avicennia schaueriana.[13]

Há poucas informações sobre o processo de construção dos ninhos. Nas colônia há vários ninhos por árvore, com ninhos próximos uns dos outros e, frequentemente, com múltiplos numa mesma árvore, o que provavelmente ajuda a reduzir os riscos de predação e facilita a emissão de alertas coletivos em caso de ameaça.[31] Em São Paulo, os machos coletam galhos de mangue e folhas, entregando-os às parceiras. Alguns guarás reutilizam ninhos antigos de garças, mas a maioria constrói os seus próprios. Em cativeiro, ocorrem casos de roubo de material de outros ninhos, prática mais frequente entre os machos. Os pares constroem ninhos simples, descritos como "plataformas soltas de gravetos" ou como estruturas "sem arte".[23][32] O ninho é uma plataforma plana irregular ou uma tigela rasa e áspera feita de gravetos, geralmente com folhas frescas por cima. Embora não existam medidas diretas das dimensões dos ninhos, estudos apresentam medições detalhadas dos locais de nidificação. No Pântano de Caroni, em Trindade, os ninhos foram localizados entre 0 e 488 centímetros da borda da água, com 1 a 16 ninhos por árvore e o ninho mais próximo situado entre 20 e 831 centímetros de distância.[13] Em colônias de São Paulo, durante dois pulsos reprodutivos, registraram-se os seguintes valores (em centímetros): número de ninhos por árvore-ninho: primeiro pulso 13 ± 7, segundo pulso 20 ± 11; altura do ninho: primeiro pulso 364 ± 146, segundo pulso 321 ± 74; perímetro da árvore-ninho acima das raízes aéreas: primeiro pulso 22 ± 8, segundo pulso 16 ± 0,1; distância entre o tronco principal e a borda do ninho: primeiro pulso 29 ± 45, segundo pulso 26 ± 3; altura da árvore-ninho: primeiro pulso 535 ± 125, segundo pulso 516 ± 90; distância da árvore-ninho à interface manguezal-terra firme: primeiro pulso 405 ± 257, segundo pulso 516 ± 90; distância da árvore-ninho a uma área aberta: primeiro pulso 81 ± 209, segundo pulso 264 ± 608; distância dos galhos mais externos à copa da árvore mais próxima: primeiro pulso 1 ± 6, segundo pulso 0; número de ninhos na árvore mais próxima: primeiro pulso 3,1 ± 5, segundo pulso 11,8 ± 6,6. Em alguns casos, folhas frescas podem ser adicionadas ao ninho após a postura dos ovos, mas a maioria dos ninhos é usada apenas uma vez.[13]

Ovos

Os ovos do guará apresentam formato oval, com uma extremidade ligeiramente mais estreita. As dimensões variam conforme a localidade. Em São Paulo (Brasil), um estudo encontrou média de 57,9 ± 2,3 milímetros por 38 ± 0,96 milímetros (n = 32). Na Guiana, a média registrada foi de 45 por 33 milímetros, enquanto cem ovos do Suriname, pertencentes à coleção oológica Penard (Museu de Leiden), apresentaram média de 56,03 por 37,06 milímetros, com extremos de 65,3 por 35,5 milímetros, 50,2 por 42,9 milímetros, 48,05 por 34,06 milímetros e 55,9 por 33,4 milímetros. Em Trindade, quatorze ovos tiveram média de 55,3 por 37,6 milímetros. No Zoológico do Rio de Janeiro, quinze ovos coletados entre novembro de 1976 e março de 1977 mediram em média 56,8 por 38,6 milímetros (intervalo: 51,3–62,7 por 35,1–41,2 milímetros), e sete ovos, entre dezembro de 1977 e fevereiro de 1978, mediram 57,3 por 38 milímetros (52,9–64,3 por 34,6–42,7 milímetros).[13]

A massa dos ovos também apresenta variações geográficas. Em Santos-Cubatão (São Paulo, Brasil), a média foi de 44 ± 3,8 gramas (n = 32), enquanto no Suriname, treze ovos pesaram em média 44,8 gramas (37,5–46,4 gramas). Em Trindade, quatro ovos apresentaram média de 40 gramas (38–43 gramas), e no complexo estuarino Iguape-Cananeia-Ilha Comprida, as massas variaram de 32 a 51 gramas (n = 22). No Zoológico do Rio de Janeiro, quinze ovos pesaram em média 41,1 gramas (32–51 gramas), e sete ovos, coletados em outra temporada, 41,7 gramas (33–50 gramas). Quanto à coloração, os ovos são descritos como verde-claro na Guiana, azul-claro com muitas manchas marrons ou marrom-avermelhadas em Santos-Cubatão, com possibilidade de manchas adicionais causadas por lama nas patas dos pais, e, em cativeiro no Brasil, como esverdeados com manchas marrom-escuras, sendo a coloração de fundo e o grau de marcação influenciados pela dieta. Informações sobre a espessura da casca ainda são necessárias.[13]

O tamanho médio da ninhada geralmente é de dois ovos, mas pode variar conforme o local e a fase da estação reprodutiva. No Pântano de Caroni (Trindade), a média foi de 1,98 ± 0,18 ovos (n = 82), com frequências de um ovo (13%), dois ovos (64%) e três ovos (22%). Nos llanos de Apure, foram registradas médias de 2,3 ovos (1–3 ovos, n = 3) e dois ovos (n = 3). No Suriname, predominam ninhadas de dois ovos, com apenas quatro de cada "centenas" contendo três ovos. Em Cajual, a média foi de 1,97 ± 0,17 ovos (n = 97), sendo que 94 ninhos apresentaram duas posturas. No Rio Morrão (São Paulo), durante três pulsos reprodutivos, as médias foram: primeiro pulso 2,45 ± 0,69 (1 a 4 ovos, n = 99), segundo pulso 2,05 ± 0,84 (um a seis ovos, n = 100) e terceiro pulso 2,23 ± 0,44 (2 a 3 ovos, n = 16). No complexo estuarino Iguape-Cananeia-Ilha Comprida, a média foi de 2,61 ± 0,54 ovos (n = 241), com as primeiras ninhadas, em outubro, quase sempre contendo três ovos e as de dezembro predominando com dois. Em cativeiro, no Zoológico do Rio de Janeiro, a postura era geralmente realizada com intervalos de dois dias entre os ovos.[13]

Nidificação e cuidado parental

O período de incubação dos ovos varia de 21 a 24 dias (outras fontes sugerem de 19 a 23 dias[29][19]), conforme observado no rio Mourão, em São Paulo e também em cativeiro, com registros de 21 a 22 dias e de 21 a 24 dias.[13] Embora a espécie seja polígama, com machos frequentemente copulando com mais de uma fêmea,[31] uma vez iniciado o período de cuidados com os ovos e filhotes, o casal permanece fiel. Ambos os sexos participam da incubação, sendo a maioria das informações disponíveis oriunda de observações em cativeiro. No íbis-branco-americano, as saídas do ninho na natureza ocorrem apenas duas a três vezes ao dia, com duração de cerca de 30 segundos, possivelmente devido à distância entre os locais de nidificação e as áreas de alimentação. Em cativeiro, os guarás em incubação saem do ninho com mais frequência, entre 0,75 e 1,25 vezes por hora. Durante dias frios, a ave incubadora geralmente permanece sentada com o bico escondido entre as penas dorsais. Em dias quentes e ensolarados, pode permanecer sobre os ovos com as asas abertas, penas eriçadas e a bolsa gular esvoaçando. Num estudo com um bando em cativeiro na Flórida, verificou-se que ambos os sexos atingiam o pico de condição corporal antes da incubação e perdiam massa durante o processo: os machos perderam em média 4,6% do peso corporal (43,21 gramas; n = 14), e as fêmeas, 2,9% (21,67 gramas; n = 3). Os ovos são sensíveis ao estresse térmico e podem morrer em minutos se expostos diretamente ao sol em dias muito quentes. Próximo ao momento da eclosão, os filhotes emitem piados suaves de dentro do ovo. A eclosão ocorre de forma assíncrona, com intervalos de um dia entre os ovos, o que favorece a dominância do primeiro filhote sobre os irmãos mais jovens, levando frequentemente à morte dos filhotes mais fracos.[13]

Os filhotes de guará nascem quase nus, com tufos de penugem enegrecida. O bico é curto, reto e laranja-rosado, com ponta preta e dente de ovo. A área orbital é alaranjada e as patas são rosadas. Durante os primeiros dias de vida, os olhos começam a se abrir e os filhotes conseguem levantar a cabeça. Aos poucos, adquirem maior mobilidade dentro do ninho. Entre os dias 5 e 7, já conseguem erguer o corpo, mover-se com mais facilidade e apresentam as primeiras penas de voo em bainhas. A partir do oitavo dia, surgem mais penas no corpo e o bico começa a escurecer. Entre os dias 8 e 10, demonstram capacidade de escalar, ainda que com pouca destreza, e as penas de voo continuam a crescer em forma de pino. Dos dias 11 a 13, passam a escalar para fora do ninho, subindo em galhos e abandonando o ninho se forem perturbados. Por volta dos 15 a 17 dias, o corpo já está quase totalmente coberto por penas, exceto a cabeça, que permanece felpuda, e as penas de voo rompem os pinos. Aos 23 dias, a plumagem juvenil está quase completa e os filhotes conseguem voar entre os galhos; aos 25 dias, o voo é praticamente possível. Observações semelhantes em cativeiro indicam que os filhotes nascem com penugem preta e bico curto, de cerca de dois centímetros, reto, preto e rosa. Com uma semana, os pinos das penas tornam-se visíveis e os filhotes conseguem ficar em pé no ninho. No décimo dia, surgem as penas de contorno e, após duas semanas, as penas de voo emergem, permitindo que os filhotes deixem o ninho se forem perturbados. Eles exploram os galhos ao redor, escalando com auxílio das asas, garras e bico, mas geralmente retornam ao ninho. Na terceira semana, a plumagem juvenil já está completa, o bico começa a se alongar e se curvar, e os filhotes podem iniciar a alimentação independente. Com um mês de vida, já são capazes de realizar pequenos voos.[13]

Os filhotes são altriciais e ambos os pais cuidam deles ao longo de seu desenvolvimento. Apesar disso, a taxa de mortalidade é alta, chegando a aproximadamente 50%, devido principalmente à predação e à escassez de alimento nas colônias.[29] Nas colônias dos llanos venezuelanos, os filhotes recém-nascidos permanecem aquecidos por um adulto durante os primeiros 8 a 12 dias, sendo protegidos da chuva forte e do sol intenso com o próprio corpo dos pais. Assim que ambos começam a se ausentar, os filhotes permanecem em silêncio no ninho. A alolimpeza dos filhotes é rara. A alimentação ocorre por meio de regurgitação, estimulada pelos pedidos insistentes dos filhotes, que incluem movimentos de cabeça, vocalizações, batidas de asas e bicadas no bico dos adultos. A defesa do ninho é principalmente tarefa do macho, especialmente em cativeiro, onde os adultos respondem a intrusões de outros guarás com vocalizações de alarme, abertura das asas para proteger os filhotes e ataques com bicadas, afastando o intruso. Os filhotes reagem a essas ameaças permanecendo agachados e silenciosos, ainda que possam sofrer bicadas de intrusos. Muitos dos visitantes de outros ninhos são guarás jovens ou não acasalados. Um episódio de infanticídio foi registrado em uma colônia nos manguezais de Santos-Cubatão, São Paulo. Durante uma disputa territorial, adultos arrancaram filhotes de dois ninhos e os atacaram repetidamente até que caíssem e se afogassem. O evento durou cerca de cinco minutos e levanta a necessidade de mais estudos para avaliar a frequência desse comportamento.[13]

Os filhotes começam a deixar o ninho por volta do décimo segundo dia, especialmente em resposta a perturbações. Nas semanas seguintes, ganham habilidade para escalar e saltar entre os galhos com maior destreza, adquirindo independência gradualmente entre o vigésimo e o vigésimo segundo dia. Pequenos voos tornam-se possíveis entre o vigésimo nono e o trigésimo primeiro dia, e logo os filhotes abandonam a área imediata do ninho, reunindo-se em grupos ou creches dentro da colônia. Esses agrupamentos passam a ser cuidados por um número decrescente de adultos, que continuam alimentando os jovens mesmo após a saída definitiva do ninho. À medida que crescem, os filhotes demonstram crescente autonomia. As creches podem se formar nas margens dos rios ou na copa das árvores da colônia reprodutora. Nesses locais, os filhotes perseguem os adultos, implorando por alimento, mesmo quando já são capazes de voar. Entre 45 e 65 dias, os jovens começam a forragear nas imediações da colônia, com alguns ainda recebendo alimento dos pais, enquanto outros iniciam a busca independente por alimento. Entre nove e dez semanas de idade, os juvenis deixam a colônia e não são mais observados em suas proximidades.[13]

Comportamentos de manutenção

O guará apresenta uma rotina de forrageamento concentrada no início da manhã e pouco antes do pôr do sol, evitando as horas mais quentes do dia e a noite. Durante os períodos de inatividade, a espécie permanece escondida, geralmente descansando e realizando comportamentos de automanutenção. Um dos principais comportamentos observados é a limpeza das penas, na qual o guará utiliza o bico para espalhar óleo da glândula uropigial, localizada nas costas, ao longo de cada pena, garantindo a impermeabilidade e a manutenção da plumagem. Em Trindade, um número maior de indivíduos é avistado durante a época de reprodução, entre abril e agosto, sendo comum a presença de centenas de aves reunidas em santuários, principalmente nas duas horas que antecedem o pôr do sol.[19]

Entre os comportamentos de automanutenção registrados em cativeiro, destacam-se o alisamento das penas com o bico, o ato de coçar o pescoço e a cabeça com os pés e o comportamento de exposição ao sol, no qual os guarás se abanam ao sol para se aquecer. Esse último comportamento ocorre sobretudo durante o período de sol pleno e em temperaturas mais amenas, funcionando como um importante mecanismo de termorregulação. Durante a exposição ao sol, as aves deitam-se no solo, posicionando a parte superior das asas e o dorso voltados para a luz solar, sem expor a pele nua, diferentemente do que ocorre com o íbis-preto. Apesar de bem documentados em cativeiro, esses comportamentos ainda carecem de estudos mais aprofundados em condições naturais.[13]

O comportamento de poleiro também segue um padrão bem definido. Os guarás preferem árvores vivas, especialmente em manguezais, e costumam retornar ao mesmo local todas as noites, embora possam expandir a área de uso para árvores próximas. Grandes poleiros podem se fragmentar em grupos menores, com deslocamentos diários de até centenas de metros entre os diferentes pontos. Uma vez instalados, os indivíduos permanecem imóveis e vocalizam pouco. Nos llanos venezuelanos, durante a época de reprodução, as aves utilizam os próprios locais de nidificação como poleiros. Observações em cativeiro mostram que os guarás frequentemente repousam sobre uma ou ambas as pernas, com a cabeça voltada para trás e acomodada sob as asas. Em uma colônia reprodutiva no Suriname, foi registrado que os bandos deixam o poleiro comunitário logo ao amanhecer, dispersando-se para alimentação conforme o ciclo das marés, e retornam cerca de uma hora antes do pôr do sol, com voos que continuam até o anoitecer. Em cativeiro, os picos de forrageamento ocorrem antes das 8h e após as 16h, com períodos prolongados de repouso ao meio-dia.[13]

Gregarismo

Altamente gregário, o guará é social tanto durante a nidificação quanto na busca por alimento. Costuma voar em grandes bandos entre áreas de alimentação e dormitório, realizando voos planados a grandes altitudes e velocidades. Os deslocamentos ocorrem principalmente pela manhã e no final da tarde, em busca de locais de forrageamento. Indivíduos mais velhos geralmente voam separados dos jovens, por conseguirem atingir maiores velocidades. Em situações de ameaça, toda a colônia pode levantar voo simultaneamente. Disputas territoriais entre machos são geralmente resolvidas com base no tamanho corporal.[29]

Trata-se de uma espécie nômade, que realiza grandes deslocamentos em busca de áreas adequadas para pouso, alimentação e reprodução, exigindo elevados níveis de energia. Frequentemente, forrageia em conjunto com outras aves pernaltas, como cegonhas, colhereiros, garças, garças-reais e patos. Essa associação mútua oferece vantagens, como maior proteção contra predadores e maior eficiência na captura de presas, já que o movimento coletivo agita as águas rasas e facilita a localização de alimento. Normalmente, o guará vive em bandos com 30 ou mais indivíduos, mas podem ocorrer agregações de várias colônias, totalizando milhares de aves. As colônias reprodutivas podem conter de 20 a 600 ninhos e, ocasionalmente, até dois mil.[19]

Interações interespecíficas

O guará apresenta um comportamento significativamente mais agressivo em relação a outros íbis, sobretudo quando comparado a espécies simpátricas. Nos llanos venezuelanos, a maior parte da agressão entre indivíduos da mesma espécie ocorre nas colônias reprodutivas, geralmente quando um adulto persegue ou ameaça outro indivíduo que se aproxima demais de seu ninho. As interações com outras espécies que também nidificam nas proximidades são invariavelmente agonísticas. A garça-vaqueira (Bubulcus ibis) costuma iniciar essas interações, enquanto o tapicuru (Phimosus infuscatus) e o íbis-preto (Plegadis falcinellus) chegam a atacar tanto adultos quanto filhotes de guará. Os filhotes, em geral, reagem aos ataques afastando-se. Conflitos também podem ocorrer quando o tapicuru tenta usurpar os ninhos ocupados pelo guará. Na ilha do Cajual (Brasil), as espécies que nidificam em colônias mistas com o guará incluem a garça-branca-grande (Ardea alba), a garça-branca-pequena (Egretta thula), a garça-azul (Egretta caerulea), o socó-boi (Tigrisoma lineatum), o socó-dorminhoco (Nycticorax nycticorax), o savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea) e a garça-vaqueira.[13]

Em cativeiro, são comuns os comportamentos agonísticos como bicadas agressivas em aves que se aproximam, empurrões com o bico ou as patas e disputas por alimento, muitas vezes com bicadas para roubar comida de outro indivíduo. Um comportamento de exibição de ameaça pode envolver o abrir do bico, eriçamento das penas, investidas e toques com a ponta do bico no adversário. Entre as respostas mais detalhadas descritas estão a expulsão de visitantes do ninho, quando o proprietário reage com asas abertas e bicadas no pescoço do intruso; a ameaça frontal, com corpo horizontal e bico estendido em direção ao oponente; e o esfaqueamento e contra-esfaqueamento, marcado pelo levantamento das penas do pescoço e dorso, asas semiabertas e trocas de bicadas entre os indivíduos. Em alguns casos, os confrontos se encerram antes que qualquer agressão física mais direta ocorra, com a fuga de um dos oponentes.[13]

Nos llanos venezuelanos, o guará também é frequentemente observado formando grandes bandos mistos com o íbis-preto e o tapicuru. Essas três espécies costumam associar-se a outros íbis, a animais domésticos e a diversas aves aquáticas durante as atividades de forrageamento. Entre as aves comumente vistas próximas aos bandos de guará estão o irerê (Dendrocygna viduata), a marreca-cabocla (Dendrocygna autumnalis), a garça-branca-grande, a garça-branca-pequena, o socó-boi, a cabeça-seca (Mycteria americana), o jaburu (Jabiru mycteria), a garça-vaqueira e o colhereiro-americano (Platalea ajaja). Além dessas, também podem ser observados, com menor frequência, o carcará (Caracara plancus), a anhuma (Anhima cornuta), o pato-de-crista (Sarkidiornis sylvicola) e o pernilongo-de-costas-negras (Himantopus mexicanus).[13]

Remove ads

Relacionamento com humanos

Resumir

Perspectiva

A importância cultural da espécie remonta ao século XVI, quando tribos indígenas utilizavam suas penas brilhantes como adorno e consumiam sua carne como fonte de alimento. Atualmente, a carne e os ovos de ainda são consumidos por algumas comunidades humanas, e suas penas continuam sendo utilizadas como itens decorativos, tanto por grupos indígenas quanto por pessoas de fora dessas comunidades. O comportamento de forrageamento da espécie leva-a a explorar uma grande variedade de ambientes em busca de alimento. Como consequência, pode ser encontrado em praias, jardins, quintais, campos de jogos, campos de golfe e até áreas agrícolas, o que às vezes provoca conflitos com populações humanas locais. Embora não haja registros de danos econômicos significativos, a presença de grandes bandos em áreas públicas pode ser considerada um incômodo por alguns moradores.[29]

No Brasil, cidades como Guaratuba (PR),[33][34] Guaratiba (RJ), Guarapari (ES) e Guaraqueçaba (PR)[35] O guará e o aracuã-de-ventre-ruivo (Ortalis ruficauda) são as aves nacionais de Trindade e Tobago e estão representadas no brasão de armas de Trindade e Tobago.[36][37] O guará foi usado como pássaro como símbolo literário, o autor americano James Hurst compôs um conto popular, The Scarlet Ibis (1960).[25] Um conto mais recente, Scarlet Ibis, de Margaret Atwood, está incluído em Bluebeard's Egg (1983).[38] O nome também pertence a um livro de versos da poeta americana Susan Hahn.[39]

Remove ads

Conservação

Resumir

Perspectiva

As informações sobre o tempo de vida e sobrevivência na natureza do guará ainda são escassas. Acredita-se que seja semelhante à do íbis-branco-americano, que pode viver cerca de 16 anos na natureza, 20 anos em cativeiro e até 31 anos em casos excepcionais.[29] Exemplares notáveis incluem uma fêmea que viveu quase 26 anos no Zoológico de Basileia, outra que atingiu 29 anos no Zoológico de Francoforte e um indivíduo que alcançou pelo menos 33 anos no Zoológico de Amesterdã.[13] Seus comportamentos de forrageamento e nidificação do guará são fortemente influenciados pela qualidade do habitat, o que faz com que a espécie seja frequentemente considerada um indicador biológico, capaz de refletir e prever boas condições ambientais nas áreas que ocupa.[19] Embora conviva com outras espécies de aves, o guará defende seu espaço de forma agressiva, sobretudo contra tentativas de predação ou roubo de ovos por outras aves. Suas colônias podem ser grandes, o que faz com que a espécie exerça papel significativo no fluxo de energia dos ecossistemas onde vive. Em determinadas áreas úmidas, já foi estimado que o guará seja responsável por cerca de 10% do fluxo de energia da comunidade. Durante a alimentação, frequentemente associa-se a outras aves aquáticas, como cegonhas, colhereiros e marrecos-pernilongos. Essa associação pode ter vantagens mútuas, como maior proteção contra predadores e maior eficiência na captura de presas, graças à agitação conjunta das águas rasas.[29]

A reprodução do guará é bastante influenciada pelas condições ambientais, especialmente pela disponibilidade de água nos pântanos. Anos com baixa pluviosidade podem resultar em menor número de tentativas de nidificação e elevadas taxas de mortalidade de filhotes. Esse padrão foi observado em diversas localidades, como na ilha do Cajual, no Maranhão, Brasil, onde apenas 49,2% dos ovos postos eclodiram e apenas 62,8% desses filhotes sobreviveram até o final do período de dependência no ninho. Em 67% dos ninhos monitorados não houve produção de filhotes, sendo que 47,4% deles falharam ainda na fase de incubação. Entre os ninhos que chegaram à fase de eclosão, 37,3% também não tiveram sucesso. A maioria das mortes ocorreu por falha total do ninho (92,4%), enquanto apenas 7,6% das perdas foram em ninhos bem-sucedidos. As causas conhecidas das falhas incluíram tempestades, predação e abandono, embora mais da metade das perdas tenham causas não determinadas. Outros estudos apontam variações consideráveis nas taxas de sucesso reprodutivo entre regiões. No rio Mourão, o sucesso de eclosão foi de 41% no primeiro pulso reprodutivo e de 23% no segundo. Já no pântano de Caroni, em Trindade, a taxa foi mais elevada: 74% de sucesso na eclosão, com 52% dos ninhos produzindo pelo menos um filhote que sobreviveu até 14 dias e 37% produzindo dois filhotes sobreviventes. Essas diferenças ilustram como fatores locais e sazonais podem afetar o sucesso das colônias.[13]

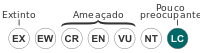

Avaliações

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) classifica o guará como pouco preocupante (LC), pois ocorre numa distribuição extremamente grande e não se aproxima dos limiares para Vulnerável sob o critério de tamanho de distribuição (segundo a IUCN, extensão de ocorrência < 20 mil quilômetros quadrados combinada com um tamanho de distribuição decrescente ou flutuante, extensão/qualidade do habitat ou tamanho populacional e um pequeno número de locais ou fragmentação severa). Sabe-se que suas populações estão em tendência decrescente, mas o declínio não é suficientemente rápido para se aproximar dos limiares para vulnerável (> 30% de declínio ao longo de dez anos ou três gerações) e sua população é muito grande, o que igualmente descaracteriza a classificação como vulnerável (< 10 mil indivíduos maduros com um declínio contínuo estimado em > 10% em dez anos ou três gerações, ou com uma estrutura populacional especificada). O tamanho da população global do sabiá-da-mata não foi quantificado, mas é assumido que esteja em declínio pela perda de habitat.[1] Também consta no Apêndice II da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES).[21][40]

No Brasil, o guará consta em várias listas de conservação: em 1989, como em perigo (EN) na Portaria IBAMA N.º 1.522;[41] em 2011, como criticamente em perigo (CR) na Lista das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção em Santa Catarina;[42] em 2014, foi classificado como em perigo (EN) no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo;[43] em 2014 e 2018, respectivamente, como pouco preocupante (LC) no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção e na Lista Vermelha do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção;[44] em 2018, com vulnerável na Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio de Janeiro;[45] e em 2022, como criticamente em perigo (CR) na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da Fauna do Ceará.[46][47]

Estudos de densidade populacional mostram uma variação considerável entre diferentes regiões. Em setembro de 2000, na costa oeste do Maranhão, a densidade média foi de cerca de 10,2 indivíduos por quilômetro quadrado, enquanto em 1986, nas baías de Cumã e Turiaçu, as médias foram de 3,4 e 2,1 indivíduos por quilômetro quadrado, respectivamente. Apesar da falta de uma estimativa global precisa do tamanho populacional, acredita-se que a população total da espécie seja suficientemente grande para não ser considerada vulnerável segundo os critérios de tamanho populacional. Em 1990, estimativas indicavam ao menos 115 mil casais reprodutores, com a maioria concentrada no interior da Venezuela e ao longo da costa. Ainda que globalmente a espécie não esteja classificada como vulnerável, as tendências populacionais indicam declínio em várias regiões. Na Venezuela, censos apontaram reduções populacionais tanto nos Llanos quanto na costa. O Censo de Aves Aquáticas Neotropicais revelou um decréscimo acentuado entre 2006 e 2023. Em Trindade, após um período de ausência de reprodução, a atividade reprodutiva foi retomada em 1995, mas os números ainda flutuam bastante. Na Guiana, a população reprodutora caiu de 600 pares em 1972 para 300 em 1976, desaparecendo em 1982. O Suriname também registrou declínios significativos entre as décadas de 1970 e 1980, enquanto na Guiana Francesa o número de casais reprodutores caiu de milhares para poucas centenas entre 1976 e 1991. No Brasil, embora a espécie venha se expandindo desde o século XIX, também há registros de declínio local em algumas áreas.[13]

Ameaças

A degradação e a drenagem de habitats de zonas úmidas, a redução de florestas de manguezal e atividades recreativas, como o tráfego de embarcações nas áreas de reprodução, representam fatores relevantes de perturbação às colônias.[29] No Brasil, essa degradação afeta tanto as áreas de alimentação quanto as de reprodução da espécie. Embora em algumas regiões ela ainda seja observada em áreas impactadas por atividades humanas, a perturbação dessas áreas pode levar ao declínio populacional, à medida que os indivíduos ou pequenos grupos acabam se dispersando para locais mais remotos. Um exemplo significativo ocorreu no pântano de Caroni, em Trindade, onde a cessação da nidificação após 1970 parece ter sido consequência da perda de áreas de alimentação de água doce nas proximidades da colônia, resultante de modificações provocadas pelo homem no regime hídrico da região. Em Caracas, Venezuela, a espécie já foi registrada utilizando o poluído rio Guaire como área de ocorrência.[13]

As espécies invasoras também representam um risco. A ratazana (Rattus norvegicus), por exemplo, é um predador tanto de jovens quanto de adultos no Brasil. Além disso, a caça pela plumagem, historicamente valorizada por indígenas e imigrantes, e a coleta de ovos contribuíram para o declínio das populações. No Suriname, a caça indiscriminada só foi controlada após a implementação de uma legislação de proteção na década de 1950. Em Trindade, a caça impediu a reprodução da espécie até 1953, quando a colônia foi incluída em uma área de proteção. Na ilha do Cajual, no Maranhão, as colônias sofreram com a pressão da caça ilegal, a coleta de ovos e filhotes e a degradação do habitat, fatores que podem comprometer o sucesso reprodutivo ao forçar os adultos a mudar de local ou abandonar a colônia. Em São Paulo, onde a espécie foi anteriormente comum, a pressão humana praticamente levou à extinção local, e somente em 2015 foi registrada a primeira reprodução após um longo período. Por outro lado, em regiões como Cananeia e Ilha do Cardoso, também em São Paulo, moradores locais relataram a inexistência de consumo de ovos, caça pela plumagem ou captura para cativeiro, tanto atualmente quanto em décadas anteriores.[13]