Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Средние века

период европейской истории, следующий за Античностью и предшествующий Новому времени Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Сре́дние века́, также Средневеко́вье — принятое в современной исторической науке обозначение периода истории преимущественно Европы и Ближнего Востока, следующего после Античности и предшествующего Новому времени. Средние века изучает научная историческая дисциплина медиевистика[1]. Мировое Средневековье в целом в западной историографии именуют постклассическим периодом.

В современной науке преобладает периодизация Средних веков начиная от падения Западной Римской империи в 476 году и заканчивая рубежом XV—XVI века, с начала эпохи Великих географических открытий, которые ознаменовали переход от мировой истории к общепланетарной. Окончание Средних веков учёными связывается также с такими явлениями, как становление в большинстве европейских стран Европы единых национальных государств, превращение Возрождения в общеевропейское культурное явление, начало Реформации и рост капиталистических отношений. Сторонники этой датировки период с XVI по XVIII век называют Ранним Новым временем. В науке существуют и другие датировки эпохи Средних веков, которые зачастую обусловлены традициями той или иной национальной историографии[1].

В рамках Средних веков историки выделяют раннее Средневековье (V—XI века; период до середины XIII века, когда Европа сталкивается с арабскими завоеваниями, на Западе часто называется позднеантичным), высокое (классическое или центральное) Средневековье (XII — середина XIV века) и позднее Средневековье (середина XIV — конец XV века). Конец раннего Средневековья обычно связывается с Первым крестовым походом, конец высокого Средневековья — с началом Столетней войны 1337—1453 годов и «Чёрной смерти» в 1348 году; эти события знаменуют собой апогей так называемого кризиса XIV века. Социально-экономическое, политическое и отчасти культурное наполнение термина «Средневековье» с середины XVIII века традиционно связывается с понятием феодализм. При этом обычно указывают, что во многих странах и регионах (включая Китай, Юго-Восточную Азию) и у народов, которые не достигли стадии государственности, феодальных отношений не существовало вовсе. Применительно к странам Западной Европы хронологические рамки феодальных отношений также не полностью совпадают с рамками Средневековья[1].

Понятие «Средние века» окончательно входит в научный обиход благодаря немецкому историку Кристофу Келлеру (умер в 1707 году), который считал началом этой эпохи раздел Римской империи на Западную и Восточную части в 395 году, окончанием — падение Константинополя в 1453 году. С этого времени эпоха Средневековья связывалась с регрессом и отсталостью в сфере культуры, а также экономики, права и государственного управления. Такое понимание Средних веков стало причиной частого употребления слова «средневековый» в негативном смысле. Хотя в первые столетия этой эпохи действительно происходил определённый регресс, не позднее IX века его сменяет поступательное развитие; к концу XV века европейская цивилизация стояла на гораздо более высоком уровне, чем в эпоху Античности[1].

Убыль населения, контрурбанизация, распад централизованной власти, массовые миграции племён, начавшиеся в поздней античности, продолжались и в раннее Средневековье. Великое переселение народов, включая германские, сформировало новые королевства на территориях, принадлежавших Западной Римской империи. В VII веке Северная Африка и Ближний Восток — совсем недавно часть Восточной Римской империи (Византии) — после завоевания преемниками Праведных халифов попали под власть Омейядского халифата, исламской империи. Хотя произошли существенные изменения в обществе и политических структурах, разрыв с античной культурой не был полным. Всё ещё влиятельная Византийская империя, прямое продолжение Римской, сохранилась в Восточном Средиземноморье и оставалась крупной державой. Светское право получило значительное развитие благодаря Кодексу Юстиниана. На Западе большинство королевств включало в себя существующие римские учреждения, а новые епископства и монастыри основывались по мере распространения христианства в Европе. Франки при династии Каролингов ненадолго основали Каролингскую империю на рубеже VIII—IX веков. Изначально она заняла большую часть Западной Европы, но позже утратила былое значение из-за различных гражданских междоусобиц, а также под давлением внешней угрозы: викингов с севера, мадьяр с востока и сарацин с юга.

В период после 1000 года население Европы значительно увеличилось, поскольку, благодаря развитию технологий и сельского хозяйства того времени торговля процветала, а изменение климата, названного впоследствии Средневековым климатическим оптимумом, позволило увеличить урожайность. Манорализм (организация крестьян в деревни, которые должны были платить арендную плату и трудовые повинности дворянам, владеющим землёй) и феодализм (политическая структура, при которой рыцари и дворяне более низкого статуса были обязаны военной службой своим сюзеренам в обмен на право ренты с земель и поместий), стали определяющими типами организации общества в Средневековье. В этот период также произошло формальное разделение католического и православного направлений христианства (см. разделение Католической и Православной церквей). Крестовые походы, начавшиеся в 1095 году, знаменовали попытки христиан западной Европы отвоевать Святую землю у мусульман, также они способствовали распространению христианства в Балтийском регионе и на Пиренейском полуострове. Короли стали главами централизованных национальных держав, что снизило уровень преступности и насилия, но отдалило «идеал единого христианского мира». Интеллектуальная жизнь была отмечена развитием философии, в частности схоластики, которая подчёркивала синтез веры и познания, а также основанием ряда университетов. Теология Фомы Аквинского, картины Джотто, поэзия Данте и Чосера, путешествия Марко Поло и появление готической архитектуры знаменуют окончание высокого Средневековья.

Позднее Средневековье было отмечено общественными проблемами и глобальными бедствиями, включая массовый голод, чуму и войны, которые значительно уменьшили население Европы; между 1347 и 1350 годами Чёрная смерть унесла жизни около трети европейцев. Еретические волнения и Великий западный раскол внутри Католической церкви шли параллельно с межгосударственными конфликтами, междоусобицами и крестьянскими восстаниями, которые происходили в королевствах. Так или иначе, культурное и технологическое развитие преобразовало европейское общество, в XV—XVI веках по́зднее Средневековье завершилось, начался период раннего Нового времени.

Высказывают мысль, что понятие «Средние века» не имеет объективного содержания и меняется вместе с изменением общих представлений учёных о прошлом и настоящем. Однако большая часть современных историков считают, что «Средние века» являются полезным концептом, который позволяет описать многие стороны периода между Античностью и Новым временем[1].

Remove ads

Историография

Суммиров вкратце

Перспектива

Терминология

Первоначально деление истории на античную и новую было введено Франческо Петраркой в 1330-х годах — первая была дохристианской, вторая — христианской[2]. Для обозначения периода после конца Античности до Возрождения Петрарка использовал термин «тёмные века» (в современной историографии термин означает более узкий отрезок времени — VI—VIII века). Современное деление на три периода — Античность, Средние века и Новое время — появилось в работах гуманистов XV века, для которых Средние века казались периодом одичания античного мира, а Новое время — периодом Возрождения[3]:8.

Термин «Средние века» (ævum medium, с лат. — «средний век») ввёл в науку итальянский историк Флавио Бьондо (умер в 1463 году), согласно которому эта эпоха продолжалась с разгрома Рима готами в 410 году до захвата Константинополя турками в 1453 года. Он развил мысль Ф. Петрарки о «тёмных веках», которые отделяют Античность от Нового времени[1]. В XV—XVI веках этот период истории носил и другие названия: media tempestas (с лат. — «среднее время»; с 1469 г.), media antiquitas (с лат. — «средняя античность»; с 1494 года), medium tempus (с лат. — «среднее время»; с 1531 года), saeculum medium (с лат. — «средний век»; с 1596 года)[4].

Трихотомия исторических эпох[3]:8 и понятие «Средние века» окончательно вошли в научный обиход благодаря немецкому историку Кристофу Келлеру (умер в 1707 году), который считал началом этой эпохи раздел Римской империи на Западную и Восточную части в 395 году, а окончанием — падение Константинополя в 1453 году[1].

Хронологические рамки

Античность переходит в Средневековье после падения Западной Римской империи, а именно после переворота Одоакра в 476 году. Эта дата впервые использовалась в XIV веке, когда Леонардо Бруни разделил историю на Античность, Средневековье и Новое время, хотя и не использовал название «Средние века». 476 год традиционно используется как в западной, так и в российской медиевистике, хотя изредка граница и сдвигается к концу VII века (в частности, в Передней Азии и странах Северной Африки именно арабские завоевания считаются окончанием древней истории этих стран)[K 1].

Долгое время среди историков шла дискуссия в определении хронологических рамок Средних веков. Нижней границей выступали даты правления римского императора Константина Великого (306—337), разделения Римской империи на западную и восточную (395), падение Западно-Римской империи (476), появление остготов в Италии (493), правление византийского императора Юстиниана I (527—565) и другие. Верхней границей были даты падения Византийской империи (1453), открытия Америки Христофором Колумбом (1492), начала Реформации (1517) и др.[5][6][7] Граница также зависела от страны, историю которой исследовали: так, английские историки иногда используют битву при Босворте (1485)[8], а испанские — захват Гранады (1492)[9].

Популярным в научной среде остаётся тысячелетний период определения хронологических рамок Средневековья, условно от 500 до 1500 года[10].

В науке существуют и другие датировки эпохи Средних веков, которые зачастую обусловлены традициями той или иной национальной историографии. В СССР с конца 1930-х годов конец Средних веков относили к середине XVII века — времени Английской революции и завершения Тридцатилетней войны 1618—1648 годов. В Италии эпоха Возрождения, начавшаяся в XIV веке, относится к Новому времени, в странах Северной Европы рубежом обычно считается Реформация. В позднейшее время вслед за французский историком-медиевистом Ж. Ле Гоффом принято различать короткое (476 — около 1500) и долгое (с III по XIX века) Средневековье[1]. В качестве даты завершения этой эпохи сторонники французской теории «долгого Средневековья» предлагают конец XVIII века[11]. Официальная советская историография придерживалась такой же позиции, исходя из данных о развитии не правящей элиты, а простого народа[12]. Российская медиевистика относит окончание периода Средневековья к середине или концу XV — началу XVI века[3]:24—25.

В российской[3]:26—27, английской и немецкой историографии Средневековье условно делится на три основных периода:

- Раннее Средневековье (конец V — середина XI века).

- Высокое, или Классическое, Средневековье (середина XI — конец XIV века).

- Позднее Средневековье (XIV—XVI века).

В историографии романских стран выделяют только Раннее и Позднее Средневековья.

В советской историографии под поздним Средневековьем понимался период с XVI по середину XVII века[1].

Географические границы

В позднейшее время в науке складывается консенсус в понимании того, что понятие «Средние века» не может быть применимо ко многим цивилизациям не только доколумбовой Америки или Океании, но также к ряду регионов Евразии и Африки. По мнению некоторых учёных, это понятие должно быть ограничено Западной Европой или только странами, прошедшими в своём развитии эпоху античной древности[1].

Remove ads

Поздняя Римская империя

Суммиров вкратце

Перспектива

Римская империя достигла наибольшей территориальной протяжённости во II веке, после чего её контроль над удалёнными регионами начал уменьшаться[13]. Экономические проблемы, такие как инфляция, и внешнее давление вдоль границ привели к кризису III века, во время которого императоры постоянно сменялись путём вооружённых переворотов[14]. На протяжении III века военные расходы росли, в основном из-за противостояния с государством Сасанидов, активизировавшегося к середине века[15]. Размер армии увеличился вдвое, при том что тактическое место римского легиона заняли преимущественно кавалерия и малые боевые единицы [16]. Бо́льшие траты привели к увеличению налогов и уменьшению числа членов городских советов, которые собирали налоги и должны были выплачивать недостаток из собственных средств[15]. Возросшие нужды армии привели к росту государственной бюрократии, из-за чего налогоплательщики стали жаловаться, что их меньше, чем сборщиков налогов[16].

Император Диоклетиан (правил 284—305) в 286 году установил режим тетрархии, разделив империю на самоуправляемые западную и восточную части; при этом современники не считали их отдельными государствами, поскольку законы и назначения в одной части действовали и в другой[17]. Диоклетиан усилил государственную бюрократию, реформировал сбор налогов и усилил армию, что предотвратило крах империи, но не устранило накопившихся проблем: избыточного груза налогов, уменьшающейся рождаемости, внешнего давления[18]. В 330 году, по завершении периода гражданских войн, император Константин I (правил 306—337) основал на месте греческого поселения Византия новую столицу Восточной Римской империи — Константинополь[19]. В IV веке участились гражданские войны, уводившие войска от границ и позволявшие варварским племенам попасть на территорию империи[20]. При этом римское общество стабилизировалось в новом виде, отличном от классического: вырос разрыв между богатыми и бедными, уменьшилась роль небольших городов[21]. Попутным явлением стала христианизация, растянувшаяся со II по V века[22][23].

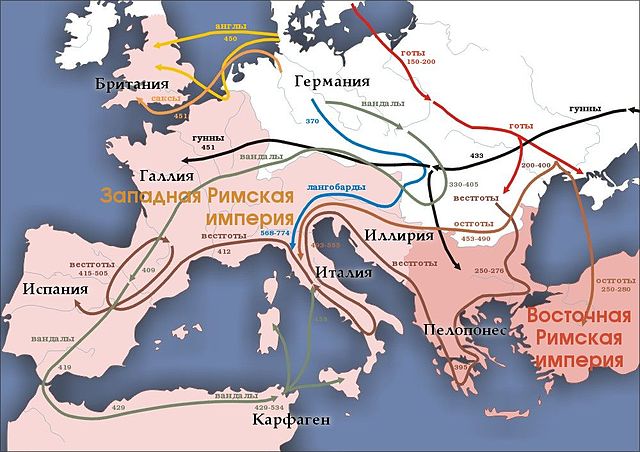

В 376 году племя готов, мигрировавшее под натиском гуннов, получило от императора Валента II (правил 364—378) разрешение поселиться в римской провинции Фракия на Балканском полуострове. При этом они не ассимилировались и вскоре восстали из-за неравного отношения римских чиновников к ним и коренному населению[24]. В результате последовавшей готской войны 377—382 годов Валент был убит[24], а готы остались на территории империи на правах федератов. В 400 году вестготы (западные готы) вторглись в Западную Римскую империю и, хотя вскоре были вытеснены из Италии, в 410 году они разграбили Рим[25]. Это произошло впервые за 800 лет и вызвало у населения империи шок. Началось великое переселение народов: варварские племена, преимущественно германские, двигались с востока на запад Европы. Так, в 406 году аланы, вандалы и свевы вторглись в Галлию, а в 409 — в Испанию[26]; вслед за ними франки, алеманны и бургунды заселили север Галлии, а англы, саксы и юты — Британию[27]; позднее вандалы пересекли Гибралтарский пролив и захватили римскую провинцию Африка[28]. В 430 годах в империю начали вторгаться гунны под предводительством Аттилы (правил 434—453): в 442 и 447 — на Балканы, в 451 — в Галлию, в 452 — в Италию[29]. Угроза гуннов сохранялась до смерти Аттилы в 453 году и последовавшего распада конфедерации гуннов[30].

Вторжения варварских племён совершенно изменили политическую и демографическую ситуацию на территории Западной Европы[27]. К концу V века бывшая Западная Римская империя была разделена на меньшие государственные объединения, управляемые представителями вторгшихся племён[31]. В 476 году глава отряда наёмников Одоакр низложил последнего западно-римского императора Ромула Августа и отослал знаки высшей власти в Византию, что традиционно считается датой падения Западной Римской империи[32]. Формально Одоакр правил как представитель византийского императора, однако фактически был независим, как и другие варварские правители. Византия не имела контроля над территориями в Западной Европе вплоть до императора Юстиниана I (правил 527—565), присоединившего вандальскую Африку (Вандальская война 533—534 годов), часть Италии (готские войны 535—554 годов) и юго-восток Испании[33].

Remove ads

Раннее Средневековье

Суммиров вкратце

Перспектива

Варварские королевства

Политическая структура Западной Европы изменилась при распаде Западной Римской Империи. Перемещения людей в это время, хотя обычно и называются «вторжениями», были не военными экспедициями, а миграциями целых народов. Они стали возможными благодаря тому, что западно-римская элита перестала финансово поддерживать армию[34]. Императоры V века находились под влиянием военных магистров, таких как Стилихон (ум. 408), Аэций (ум. 454), Аспар (ум. 471), Рицимер (ум. 472) и Гундобад (ум. 516); эти военачальники зачастую происходили из граничных районов империи и были полностью или частично варварского происхождения. Правители варварских королевств, заменивших Западно-Римскую империю, были из той же среды. При этом были часты браки между новой варварской и старой римской элитами[35]. Результатом стала смесь римской культуры с обычаями вторгшихся племён, вроде народных собраний, участники которых (свободные мужчины) имели больший политический голос, чем во времена Рима[36]. Схожи и материальные артефакты, оставленные римлянами и варварами: мастера из вторгшихся племён подражали римлянам[37]. Образование и письменная культура также были основаны на римских интеллектуальных традициях[38]. Отличием стала утеря появившимися государствами дохода от налогов. Правители новых варварских государств перестали оплачивать армию налогами, взамен предоставляя военным землю или доход с неё. Однако налоговая система требует больших усилий для поддержания и, при отсутствии неотложной потребности в финансах, имеет склонность разлагаться[39]. Войны были часты как между различными королевствами, так и в пределах их самих. Рабство стало редким из-за уменьшения продовольствия, а общество в целом стало более сельским[40].

В V—VIII веках место центрального римского правительства заняли новые группы людей[38]. Так, в конце V века остготы (восточные готы) под предводительством Теодориха (ум. 526) заняли римскую Италию и основали королевство, отличающееся взаимодействием между итальянцами и остготами[41]. Бургунды осели в Галлии и, после того как первое государство было разграблено гуннами в 436 году, основали в 440 году новое, между современными Женевой и Лионом, ставшее королевством Бургундия в V — начале VI веков[42]. Другие части Галлии были заняты франками и бриттами: центром Франкского государства стала северная Галлия. Первый франкский король, о котором достаточно много известно — это Хильдерик I (ум. 481), могила которого была обнаружена в 1653 году и отличается оставленными в ней вещами, такими как оружие и золото[43]. При сыне Хильдерика Хлодвиге I (правил 481/482—511), основателе династии Меровингов, франкское королевство увеличилось и обратилось в христианство. Бритты, выходцы из Британии, поселились в Бретани[44]. Другими государствами, основанными в это время, стали Королевство вестготов на территории Римской Испании, государство Свевов на её северо-западе и Королевство вандалов и аланов в Северной Африке[42]. Когда в VI веке Лангобарды осели в Северной Италии, Королевство остготов уступило место нескольким герцогствам, время от времени объединявшихся под единым началом, а к концу VI века уступивших место объединённому Лангобардскому королевству[45].

Вторжение, которое на разных территориях происходило неравномерно, привело к появлению в Западной Европе новых этнических групп. Например, в Галлии варвары оседали в большем количестве на северо-востоке, чем на юго-западе. Великое переселение народов сопровождало изменение языков: так, славяне, пришедшие в Центральную и Восточную Европу и на Балканский полуостров, принесли туда славянские языки[46]. При этом некоторые государства принимали языки этнического меньшинства: так, в разнородной Болгарии доминирующее место занял славянский болгарский язык, а в кельтской Британии — германский английский[47].

Византийская империя

Пока на территории Западной Римской империи возникали варварские королевства, Восточная оставалась единой и испытывала экономический подъём, продлившийся до начала VII века. Восточная Римская империя подверглась меньшему числу вторжений, в основном на Балканском полуострове — мир с государством Сасанидов, традиционным врагом Рима, продлился на протяжении большей части V века. В этот период государственная структура Восточной Римской империи была тесно связана с христианской церковью, а вопросы христианской доктрины занимали важное место в политике, в отличие от Западной Европы. Прогресс в правовой сфере включал кодификацию Римского права — сначала Кодекс Феодосия (429—438 год)[48], потом Corpus Juris Civilis (529—534 года) императора Юстиниана I (правил 527—565)[49].

При Юстиниане был сооружён Собор Святой Софии в Константинополе и под командованием военачальника Велизария были возвращены[50] вандальская Африка, часть Италии и юго-восток Испании. Захват Италии не был завершён, поскольку эпидемия Юстиниановой чумы заставила сконцентрироваться на борьбе с ней и обороне государства[50]. Военные кампании Юстиниана I критиковались историками из-за перенапряжения государства, ставшего почвой арабских завоеваний, но многие сложности последователей Юстиниана были связаны не столько с избыточным налогообложением, сколько с гражданской структурой государства, делавшей набор войск проблематичным[51].

Другой сложностью, с которой столкнулись последователи Юстиниана, было постепенное проникновение на Балканский полуостров варварских племён. К концу 540-х годов славяне заняли Фракию и Иллирик и нанесли поражение Восточной Римской империи при Адрианополе в 551 году. В 560-х авары из северного берега Дуная расширили свою территорию на юг, к концу VI века стали доминирующей силой в Центральной Европе, способной заставить восточно-римских императоров платить дань; они сохранили влияние вплоть до победы франков над Аварским каганатом в 796 году[52].

Дополнительные проблемы были вызваны вмешательством императора Маврикия (правил 582—602) в вопрос персидского престолонаследия при Хосрове II. После низложения Маврикия началась Ирано-византийская война 602—628 годов, в ходе которой персы захватили Египет и Сирию, разорили значительную часть Малой Азии. Только после воцарения императора Ираклия I (правил 610—641) Восточная Римская империя временно отвоевала потерянные территории[53].

Арабский мир

На протяжении конца VI-начала VII веков на Ближнем Востоке происходили изменения в религии: так, иудаизм активно приобретал новых сторонников (по крайней мере один арабский политический лидер принял иудаизм)[54], а христианство конкурировало за последователей с персидской религией зороастризмом. Всё это вместе привело к появлению на Аравийском полуострове новой религии, ислама, созданной пророком Мухаммедом (ум. 632)[55], успешно объединившей черты уже существующих религий и зачастую использующий их святые места вроде иудаистского Иерусалима[47]. Праведный халифат последователей Мухаммеда захватил значительную часть как Восточной Римской империи, так и государства Сасанидов[56]: Сирию и Палестину в 634—635 годах, Египет — в 640—641, Персию между 637 и 642, Северную Африку в конце VII века, Испанию в 711—714 годах.

Пик исламского контроля над территориями Средиземноморья пришёлся на середину VIII века — так, поражение в Битве при Пуатье в 732 году привело к возврату Южной Франции под контроль Франкского государства. Основной причиной этого было падение Омейядского халифата со столицей в Дамаске, Сирия (бывшая римская территория), и приход на его место Аббасидского халифата с центром в Багдаде, современный Ирак (ранее находился под контролем персов) — политические интересы Аббасидов лежали на Ближнем Востоке, а не в Европе. Арабский халифат при Аббасидах уже не имел контроля над Испанией, где правили потомки Омейядов, Северной Африкой, доставшейся Аглабидам, и Египте под властью Тулунидов[57]. К концу VIII века место римских торговых маршрутов в Средиземноморье заняла торговля между франками и арабами: франки продавали древесину, меха, мечи и рабов, арабы — шёлк, пряности, драгоценные металлы[58].

Франкское государство

Франкское государство на протяжении VI—VII веков было разделено на королевства Австразия, Нейстрия и Бургундия, управляемые династией Меровингов, основанной Хлодвигом. VII век ознаменовался войнами между Австразией и Нейстрией[59], чем воспользовался для приобретения власти майордом Австразии Пипин. Позднее должность майордома Австразии занимали его потомки, действуя как советники и регенты королей. Один из них, Карл Мартелл (ум. 741), одержал победу в Битве при Пуатье в 732 году, воспрепятствовал продвижению мусульман[60]. Ранее арабы нанесли поражение последнему королю вестготов Родериху (ум. 711 или 712) в битве при Гвадалете в 711 году и завершили завоевание Испании к 719 году[61]. Остров Великобритания был разделён на несколько англосаксонских королевств, крупнейшими из которых были Нортумбрия, Мерсия и Уэссекс. На территории современных Уэльса и Шотландии было несколько королевств бриттов и пиктов[62]. Остров Ирландия был разделён на несколько ещё меньших «племенных королевств»: возможно, их было порядка 150[англ.][источник не указан 2779 дней], при этом их масштаб очень отличался и они были выстроены в многоуровневую иерархию[63].

Династия, основанная Карлом Мартеллом, называется династией Каролингов. При этом до переворота, организованного Пипином III Коротким (правил 752—768), Каролинги формально не были руководителями франкского государства. Для придания своей власти легитимности Пипин обратился к Папе римскому Стефану (папа 752—757), а также придавал Меровингам образ жестоких и некомпетентных правителей, а Карлу Мартеллу — достойного и праведного человека. Сын Пипина Карл Великий (правил 768—814) начал расширения франкского государства, в результате Саксонских войн 772—804 годов и других походов к концу правления он контролировал территорию современной Франции, Германии и Северной Италии[64]. Захват в 774 году Ломбардии избавил пап римских от страха перед ломбардами, а её территория стала основой Папской области[65].

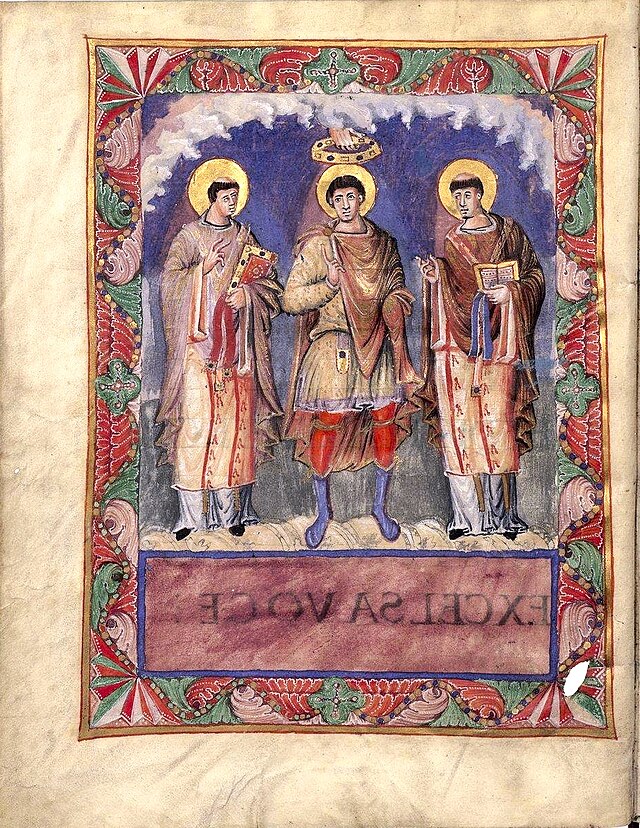

На Рождество 800 года Карл Великий был коронован Папой римским как Император Запада: к этому моменту франки управляли значительной частью бывшей Западной Римской империи. Это событие считается одним из основных в средневековой истории[66]. Принятие императорского титула означало, что Карл Великий считает себя равным Византийским императорам, что ознаменовало ухудшение отношений с Византийской империей[67]. Империя Каролингов отличалась в некоторых важных аспектах как от бывшей на том же месте ранее Западной Римской империи, так и от современной ей Византийской империи. Так, земли франков были преимущественно сельскими: города были малочисленными и небольшими, а население состояло большей частью из крестьян, живущих на небольших участках земли. Торговля была развита слабо и осуществлялась в основном с Британскими островами и Скандинавией[66] (в Римской империи торговля осуществлялась преимущественно по Средиземному морю, а северная Галлия и Британия образовывали отдельный экономический регион[47]). Управление Франкским государством осуществляли двор, путешествующий вместе с императором, а также примерно 300 имперских чиновников-графов, власть которых ограничивалась их графствами. Некоторые полномочия принадлежали епископам и подчинённому им духовенству, а контроль над местными чиновники осуществляли специальные посланники императора[68].

В 840—843 годах империя фактически распалась на три королевства — Западно-, Восточно- и Средне-Франкское, правитель которого сохранил императорский титул. Срединное королевство в свою очередь в 855 году распалось на 3 части — Италию, Лотарингию и Прованс. В 884 году Карлу III Толстому удалось на время восстановить единую Каролингскую империю, но объединение оказалось недолговечным, и уже в конце 887 года Карл был смещён, а империя окончательно распалась. Хотя короли Италии несколько раз принимали императорский титул, но властью над всей территорией бывшей империи они уже не обладали.

Реконкиста

Реконкиста (отвоёвывание Пиренейского полуострова христианскими народами) началась в районе Ковадонги сегодняшней Астурии, которая единственная не была завоёвана маврами. Её инициировал князь Пелайо в 722 году. Реконкиста шла с переменным успехом, связанным с тем, что феодальные распри заставляли христианских государей бороться друг с другом и со своими вассалами. Случались и явные неудачи, например битва при Аларкосе. Закончилась реконкиста в 1492 году, когда Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская изгнали последнего мавританского властителя с Иберийского полуострова. Они объединили бо́льшую часть Испании под своей властью (Наварра включена в состав Испании в 1512 году).

Remove ads

Высокое Средневековье

Суммиров вкратце

Перспектива

Данный период европейской истории длился приблизительно с 1000 по 1300 годы. Эпоха высокого Средневековья сменила раннее Средневековье и предшествовала позднему Средневековью. Основной характеризующей тенденцией этого периода стало быстрое увеличение численности населения Европы, что привело в свою очередь к резким изменениям в социальной, политической и других сферах жизни.

В высокое Средневековье начинает активно процветать Европа. Приход в Скандинавию христианства. Распад Каролингской империи на два отдельных государства, на территориях которых позднее сформировались современные Германия и Франция. Организация христианами крестовых походов против мусульман (под предлогом возврата оказавшейся в руках сельджукских султанов Палестины с её христианскими святынями), язычников в Прибалтике и православных-«схизматиков» (греков и древних русичей). Развиваются и богатеют города (см. статью Средневековый город). Очень активно заимствуется и развивается культура. Появляются новые стили и направления в архитектуре и музыке.

В Восточной Европе эпоха высокого Средневековья ознаменована внутренним кризисом и последующим распадом Киевской Руси (юридически оформленном на Любечском съезде 1097 года, решения которого привели к установлению во второй четверти XII века феодальной раздробленности), а также появлением на исторической сцене Польши и Великого княжества Литовского, со временем покоривших значительную часть территории древней Руси. Начинается натиск шведских и германских крестоносцев, завершивших завоевание Восточной Пруссии и Прибалтики, на Северную Русь — Новгород и Псков. Нашествие монголов в XIII веке нанесло непоправимый ущерб развитию Восточной Европы. Многие государства этого региона были разграблены и порабощены.

Феодализм

В результате объединения частично разрушенной западноримской социально-экономической структуры и германской протомилитомагнарной системы производственных отношений возник совершенно новый общественно-экономический уклад и, соответственно, способ производства, который принято называть феодальным. Сам факт слияния порядков коренного населения Западной Римской империи с германскими давно уже замечен историками, которые назвали это явление романо-германским синтезом[69].

Крестовые походы

Одной из определяющих черт эпохи высокого Средневековья были крестовые походы, организованные христианами с целью отвоевания у сельджуков Палестины. Крестовые походы оказывали мощнейшее влияние на все слои средневекового общества — от возглавлявших эти походы королей и императоров до простых крестьян, чьи хозяева проводили долгие годы в сражениях на Востоке. Расцвет идеи крестовых походов пришёлся на XII век, когда после первого крестового похода на отвоёванных территориях образовалось христианское государство — Иерусалимское королевство. В XIII веке и позже христиане предпринимали несколько крестовых походов против других христиан, а также против некоторых язычников, исповедовавших другие, нехристианские религии.

Церковь

Схизма 1054 года привела к образованию двух основных ветвей христианской церкви — Римско-католической церкви в Западной Европе и Православной церкви в Восточной. Раскол произошёл в результате конфликта между римским легатом кардиналом Гумбертом и патриархом Константинопольским Михаилом Керуларием, во время которого церковники предали друг друга анафеме.

Схоластика

Систематическая средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского (католического) богословия и логики Аристотеля.

Торговля и коммерция

В XII веке в Северной Европе была основана Ганза во главе с городом Любек. В состав этого союза вошли многие северные города Священной Римской империи — Амстердам, Кёльн, Бремен, Ганновер и Берлин — и других регионов — например Брюгге и Гданьск. Союз осуществлял посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой, состоял в торговых отношениях со многими другими городами, в числе которых были Берген и Новгород.

Очень быстро увеличивается товарооборот, в основном за счёт морской торговли, так как дорожная сеть с римских времён пришла в полный упадок, а крупных рек, текущих в меридиональном направлении и соединяющих северное побережье с южным, в Западной Европе нет. Так, в 1227 году принятая в Любеке классификация выделяла три категории торговых судов — грузоподъёмностью до 10 тонн, от 10 до 24 тонн и свыше 24 тонн, считавшиеся особо крупными. Через 100 с лишним лет, в 1358 году, крупными по той же классификации считались уже суда грузоподъёмностью свыше 120 тонн — то есть, вместимость кораблей за столетие выросла примерно в пять раз. Это говорит о резком увеличении потока грузов и большей степени концентрации капитала.

Начинается проникновение европейцев на Восток. В конце XIII века венецианский путешественник Марко Поло одним из первых в Европе отправился по Великому шёлковому пути в Китай, а по возвращении тщательно описал увиденное во время путешествия, открыв западному человеку мир Азии и Востока. Вслед за ним и ещё до него на Восток отправились многочисленные миссионеры — Гильом де Рубрук, Джованни де Пьян-дель-Карпине, Андре де Лонжюмо, Одорико Порденоне, Джованни де Мариньолли, Джованни Монтекорвино — и путешественники, такие как Никколо Конти.

Священная Римская империя

Государственное образование, существовавшее с 962 по 1806 годы и объединявшее территории Центральной Европы. В период наивысшего расцвета в состав империи входили Германия, являвшаяся её ядром, северная и средняя Италия, Швейцария, Бургундское королевство, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Силезия, Эльзас и Лотарингия. Формально состояло из трёх королевств: Германии, Италии и Бургундии.

Империя основана в 962 году восточнофранкским королём Оттоном I и рассматривалась как прямое продолжение античной Римской империи и франкской империи Карла Великого. Процессы становления единого государства в империи за всю историю её существования так и не были завершены, и она оставалась децентрализованным образованием со сложной феодальной иерархической структурой, объединявшей несколько сотен территориально-государственных образований. Во главе империи стоял император. Императорский титул не был наследственным, а присваивался по итогам избрания коллегией курфюрстов. Власть императора никогда не была абсолютной и ограничивалась высшей аристократией Германии, а с конца XV века — рейхстагом, представлявшим интересы основных сословий империи.

Развитие науки и технологий

Начиная с XII—XIII веков в Европе произошёл резкий подъём развития технологий и увеличилось число нововведений в средствах производства, что способствовало экономическому росту региона. Менее чем за столетие было сделано больше изобретений, чем за предыдущую тысячу лет.

Были изобретены пушки, очки, артезианские скважины. Кросс-культурные внедрения: порох, шёлк, компас и астролябия пришли с Востока. Были также большие успехи в судостроении и в часах. В то же время огромное количество греческих и арабских работ по медицине и науке были переведены и распространены по всей Европе.

Remove ads

Позднее Средневековье

Суммиров вкратце

Перспектива

Позднему Средневековью предшествовало высокое Средневековье, а последующий период называется Новое время. Историки резко расходятся в определении верхней границы позднего Средневековья. Если в российской исторической науке принято определять его окончание английской гражданской войной, то в западноевропейской науке конец Средневековья обычно связывают с началом церковной реформации или эпохи Великих географических открытий. Позднее Средневековье называют также эпохой Возрождения.

В начале XIV века период роста и процветания Европы закончился целой серией бедствий, таких как великий голод 1315—1317 годов, который случился из-за необыкновенно холодных и дождливых лет, погубивших урожай. За голодом и болезнями последовала Чёрная смерть, эпидемия чумы, которая уничтожила более половины европейского населения. Разрушение социального строя привело к массовым волнениям, именно в это время бушевали известные крестьянские войны во Франции и Англии, такие как Жакерия. Депопуляция европейского населения была довершена опустошениями, произведёнными монголо-татарским нашествием и Столетней войной. Для России позднее Средневековье начинается монголо-татарским игом, с окончанием которого на политическую арену выходит Русское царство.

Столетняя война

Серия военных конфликтов между Англией и её союзниками с одной стороны и Францией и её союзниками с другой, длившихся примерно с 1337 по 1453 год. Поводом к этим конфликтам были притязания на французский престол английской королевской династии Плантагенетов, стремящейся вернуть территории на континенте, ранее принадлежавшие английским королям. Плантагенеты также были связаны узами родства с французской династией Капетингов. Франция в свою очередь стремилась вытеснить англичан из Гиени, которая была закреплена за ними Парижским договором 1259 года.

Несмотря на начальные успехи, Англия так и не добилась своей цели в войне, более того — из всех своих владений на континенте сумела сохранить лишь порт Кале, который она удерживала до 1558 года. Длившаяся больше ста лет война стала настоящей катастрофой для обеих стран-участниц, а для Англии ещё и обернулась гражданской войной и сменой правящей династии. Между тем, война оказала огромное влияние на развитие европейского военного дела, впервые за долгое время выдвинув на передний план постоянную регулярную армию, состоящую по преимуществу из пехоты.

Завоевания Османской империи

На протяжении шести веков, с XI по XVI, Османская империя и предшествующий ей султанат завоёвывали всё новые и новые территории. В 1453 году турки взяли Константинополь, тем самым положив конец существованию Византийской империи. В 1459 году была завоёвана вся Сербия (кроме Белграда, взятого в 1521 году) и обращена в османский пашалык. В 1460 году завоёвано Афинское герцогство и вслед за ним почти вся Греция, за исключением некоторых приморских городов, оставшихся во власти Венеции. В 1462 году завоёваны остров Лесбос и Валахия, в 1463 — Босния. В 1483 году Турция покорила Герцеговину. Балканский полуостров полностью оказался в руках султана. В 1517 году турки взяли Каир, подчинив себе Египет. В конце XV века турки захватили Крым, полностью овладев Чёрным морем и торговыми путями через него, Валахию и Молдавию. Под их властью оказались Закавказье, Передняя Азия и Северная Африка. Алжир заняли турки-пираты, признавшие вассальную зависимость от султана. В 1534 году завоёван Багдад, политический и духовный центр мусульман-суннитов, престол халифа — заместителя Пророка. Принятие султаном Селимом I титула халифа означало серьёзную заявку Турции на гегемонию в мире ислама.

Между тем, к концу XVI века Османская империя постепенно теряет инерцию, и турецкие завоевания подходят к концу. Армия начинает распадаться, так как воины превращают свои участки — тимары, полученные от султана в качестве компенсации за службу, в наследственное владение — чифтлик, и предпочитают получать материальные блага не в военных походах, а за счёт эксплуатации крестьян своего чифтлика, то есть — превращаются в помещиков. В результате резко увеличивается гнёт на зависимое население, составленное из покорённых османами народов, что вкупе с религиозными противоречиями создаёт почву для развития национально-освободительного движения. Османская империя делает первый шаг к своему упадку, который стал очевиден к концу XVII века, после катастрофического поражения под Веной и отторжения Венгрии, Трансильвании и правобережья Днепра.

Реформация

Массовое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе в XVI веке, направленное на реформирование церкви под предлогом возврата к её первоначальным канонам. Помимо религиозных, Реформация также включала в себя политические, экономические и культурные аспекты. Результатом стали религиозные войны, Контрреформация и, как итог, раскол единой западно-европейской христианской цивилизации на католическую и протестантскую части.

Ренессанс

Эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре Нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи — XIII (в Италии, затем в Голландии, в остальном мире с середины XV века) — XVI века.

Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре и религии, современники считали, что при них происходит её «возрождение» — отсюда и название эпохи. На деле же, под девизом возврата к античности происходило создание совершенно новой, оригинальной культуры, которая впоследствии была положена в основу европейской культуры Нового времени.

Remove ads

Уклад жизни

Суммиров вкратце

Перспектива

Согласно В. И. Уколовой, «Долгое время в нашей науке господствовало убеждение, что средневековье началось с того, что повергло в прах древнюю культуру. При этом как-то совершенно упускалось из виду, что прах этот не был развеян по ветру, а превратился в почвенный слой, питавший новую цивилизацию»[70].

Питание

Зерновые культуры (кроме риса, относительно поздно завезённого в Европу) оставались одними из важнейших продуктов на протяжении Раннего Средневековья, так как картофель был введён в употребление лишь в 1536 году, а широкое распространение получил намного позже. Рис был единственной зерновой культурой, которую употребляли феодалы Западной Европы[71]. Ячмень, овёс и рожь входили в рацион бедных слоёв населения, тогда как пшеница была привилегией высшего сословия. Однако хлеб, овсянка, каша и макаронные изделия входили в рацион всех сословий. В Северной Европе ели ячменную кашу, в Восточной – ржаную затирку, в Южной – манную кашу[72]. Многочисленные бобовые культуры, среди которых совершенно забытая теперь вигна, нут (в южных странах) и, наконец, садовые бобы вместе с овощами были важным дополнением к основанной на зерновых культурах и низкосортном мясе диете нижних сословий. Для жителя Средних веков было характерно то, что доля овощей и фруктов в его рационе была невелика, а это приводило к недостатку витаминов А, Д, Е, К, но больше всего C[72].

Наиболее популярные овощи в Западной Европе — репа и редька. В Северной Европе практически в любое блюдо добавлялась брюква и капуста; в Восточной Европе – хрен; в Южной – чечевица, горох, бобы разных сортов (в Южной Европе из гороха даже могли испечь хлеб). Для Западной Европы были характерны следующие особенности приготовления пищи. Приготовление тушёного мяса, как правило, осуществлялось с горохом и бобами. В салаты добавляли следующие ингредиенты: спаржа, будяк, купена. В винегрет примешивали лебеду, поташник,кудравец. В суп добавляли щавель, крапиву, борщевик. Сырыми употребляли толокнянку, спорыш, мяту, зубровку. Самыми распространёнными фруктовыми культурами были яблоня и крыжовник[72].

Основные европейские злаки – пшеница и рожь. Первая преобладала в Южной и Средней Европе, вторая – в Северной. Главные зерновые культуры существенно дополняли полба и просо (в южных районах Европы), овёс (в северных районах Европы). В Южной Европе преимущественно ели пшеничный хлеб, в Северной – ячменный, ржаной чаще употребляли в Восточной. Долгое время хлебом служили пресные лепёшки (хлеб в форме батона и ковриги стали выпекать только к концу Средневековья)[73]. Распространённой заменой хлебу были лепёшки из муки других злаков или каштанов, являющихся важным пищевым продуктом в Южной Европе до распространения картофеля[74].

В XI — XIII веках жители Западной Европы редко питались молочными продуктами и употребляли мало жиров[75].

Мясо телят, ягнят и поросят, а также птица были более дорогим и более престижным продуктом питания, попадая на столы высшего сословия вместе с благородной рыбой и высоко ценимыми привозными продуктами. Однако в связи с еженедельными постами по средам, пятницам и субботам с большей или меньшей строгостью запрещалось есть мясо и мясо-молочные продукты. Исключения могли быть сделаны для тяжелобольных, рожениц, евреев[76]. В лавке мясника чаще всего можно было встретить свинину, баранину; разнообразной домашней птицей торговали соответствующие цеха (например, парижские гусятники), говядина оставалась в основном пищей людей более скромного достатка. Треска и сельдь были одним из основных источников питания для северных народов и в сушёном (так называемый стокфиск), копчёном или солёном виде распространялись по материку, широко использовались и другие многочисленные виды морской и пресноводной рыбы. В регионе Средиземного моря мяса употребляли меньше, чем в Северной Европе (вероятно, из-за жаркого климата). Наибольшее количество мяса в средневековой Европе употребляли в Венгрии: в среднем около 80 кг. на человека в год (во Флоренции около 50 кг., в Сьене 30 кг. в XV веке)[76][77].

В Западной Европе дичь как продукт питания составляет, как показали исследования находок костей, содержащихся в мусоре, в поместьях знати чуть более 5 %, в городах позднего Средневековья только между 0,7 – 3 %[78].

Самый популярный напиток в Западной Европе — виноградное вино[79][80]. К его употреблению вынуждало низкое качество воды, которую, как правило, не кипятили, что приводило к заболеваниям. Высокой репутацией в позднее Средневековье пользовались кипрские, рейнские, мозельские, токайские вина. Пиво в западноевропейском регионе употреблялось приблизительно в том же количестве, что и вино. В Средние века придумали использовать хмель в пивоварении[80].

Для Западной Европы были характерны следующие размеры питания. Согласно данным французских учёных, до X века светские лица и монахи употребляли 1,6 – 1,7 кг. хлеба в день[73][81]. Часто крестьяне за день употребляли 1 кг. хлеба и 1 литр сока. Наиболее бедные из них пили свежую воду. Во время позднего Средневековья состоятельный горожанин ежедневно съедал от 1 кг. хлеба[73][82]. Ремесленник в 1400 году употреблял в год 150 кг. ржи в виде хлеба, круп и супов, а мяса только 65 кг.[83]. Важным отличием рациона средневековых западноевропейских крестьян и горожан от рациона современного человека было то, что в средневековом содержалось недостаточное количество белка. Около 60 % рациона (если не больше) у некоторых групп населения с низкими доходами составляли углеводы: хлеб, лепёшки, различные каши. Недостаточная питательность пищи компенсировалась количеством: люди наедались только тогда, когда переполняли желудок[72]. Из всех продуктов легко усваивалась, главным образом, свинина, остальные продукты зачастую способствовали несварению. Вероятно, поэтому получил распространение тип одутловатого человека, внешне достаточно дородного, но в действительности плохо питавшегося и страдавшего от нездоровой полноты[76]. Средневековые западноевропейские крестьяне ели обычно 2 раза в день. Первый раз они делали это не позднее 6 часов утра. Утром съедали большую часть дневного рациона. Второй раз ели днём. Со временем знать навязала обществу трёхразовое питание[84].

Нехватку очень дорогостоящей в Средневековье соли отчасти компенсировали употреблением пряностей (гвоздики, перца, корицы, лавра, мускатного ореха и т. д.)[85].

Благодаря арабам средневековая Европа получила доступ к цитрусовым (апельсины и лимоны)[72] и сахару (в Средние века его могли себе позволить только состоятельные люди)[75]. Из Египта был привезён миндаль. После крестовых походов с Востока был получен абрикос[72]. В XV веке из Азии в средневековую Европу была привезена гречиха[71].

В Западной Европе животное масло было роскошью, которую могли получить только короли и высшая знать[75].

Одежда

- Раннее Средневековье

В основе одежды периода раннего Средневековья лежит стиль, доставшийся европейцам от периода великого переселения народов. Это меховые и кожаные плащи, кожаные и костяные элементы защитной одежды, обувь и обмотки для штанов. Длинные и короткие туники, надеваемые одна на одну, плащи — от шкур до сшитых кусков ткани, сколотых, связанных, прошнурованных, с отделкой и без. Штаны: короткие, до колен, длинные, прикреплённые обмотками к икрам и заправленные в кожаные чулки или обувь — постолы.

- Позднее Средневековье

Период господства церкви определил образ жизни средневекового человека, социальные границы общества и эстетическое кредо. Крестовые походы (1095—1270) сопутствовали влиянию восточной моды на европейскую. Унификация, продиктованная бедностью и примитивностью производства, восполняется погоней за объёмом и размером. Рыцарские турниры и вся сопровождавшая их экипировка — латы, штандарты и гербы, блио, попоны лошадей — в своей пестроте и асимметрии рисунков породили костюмы, так и называвшиеся — «гербовыми».

Медицина

Remove ads

Искусство

Суммиров вкратце

Перспектива

Миниатюра

Выдающиеся произведения миниатюрной живописи и графики развивались в комплексе средневековой книжной культуры христианских и исламских стран. Изобретение печатного станка вызвало к жизни множество форм миниатюрной тиражной графики, от иллюстративной до экслибриса.

Иконография

Наиболее популярными иконами в Средневековье были изображение Богоматери и изображение Христа[86]. На Руси в это время писал иконы Андрей Рублёв.

Скульптура

Живопись

В эпоху средневековья живопись стала одним из главнейших видов искусства. Перемены в жизни общества и новые технические приёмы дали художникам возможность создавать реалистичные, пронизанные глубоким гуманизмом произведения, которым было суждено совершить подлинную революцию в западноевропейском искусстве.

Архитектура

В Средние века активно стали появляться и развиваться новые стили и направления в архитектуре.

Романский стиль

Это стиль в западно-европейском искусстве X—XII веков. Наиболее полно он выразился в архитектуре. Романский стиль, художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в X—XII веках (в ряде мест — и в XIII веке), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Термин «романский стиль» введён в начале XIX века.

Готика

Период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области материальной культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика пришла на смену романскому стилю, постепенно вытесняя его. Хотя термин «готический стиль» чаще всего применяется к архитектурным сооружениям, готика охватывала также скульптуру, живопись, книжную миниатюру, костюм, орнамент и т. д.

Remove ads

Итоги

В области техники наблюдался большой прогресс: появилась более совершенная конная упряжь и повозки с поворотной осью, стремена у всадников, ветряные мельницы, шарнирный руль на кораблях, доменные печи и чугун, огнестрельное оружие, печатный станок. В Средние века появилось организованное профессиональное обучение в виде университетов.

Также в это время появились выборно-представительные органы в форме парламента (Генеральных штатов, кортесов и т. д.). Возрождение, начало которого пришлось на Позднее Средневековье, стало периодом расцвета искусства — особенно изобразительного — после длительного застоя.

Средневековье (между 700 и 1500 годами) стало одним из пиковых в смертоносности по отношению людей друг к другу периодов в человеческой истории (согласно исследованию в Nature 2016 года)[87][88].

Remove ads

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads