热门问题

时间线

聊天

视角

中原官话

中國大陸使用人數第二的漢語官話 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

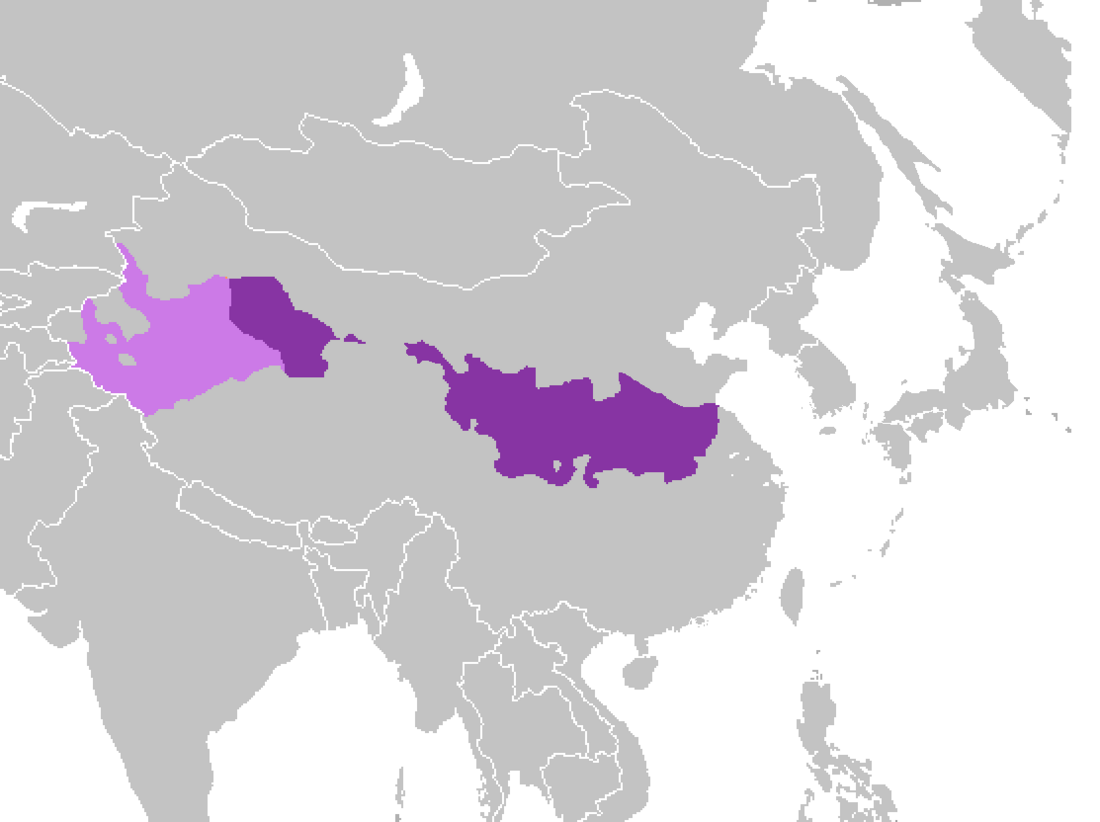

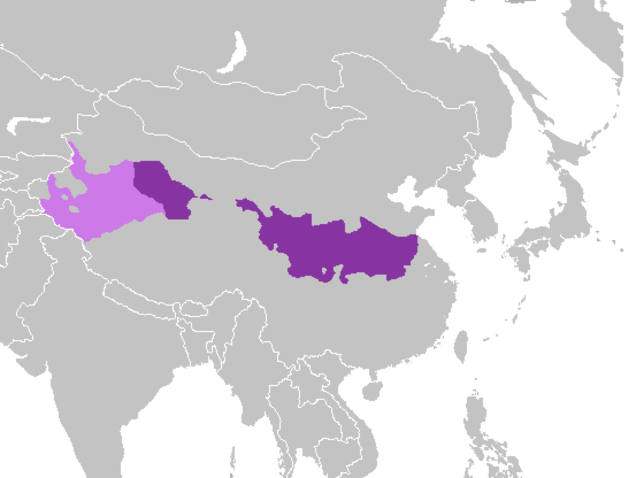

中原官话是官话的一个分支,为中原民系与关中民系的母语,其母语人口有1.86亿人,在官话区中仅次于西南官话。

此条目需要补充更多来源。 (2017年11月29日) |

中原官话以河南、陕西关中、鲁西南为中心,覆及苏北、皖北、冀南、晋南、陇东南、宁、青东南、南疆等地,此外在天津市区及部分郊区、江苏苏州市吴江区松陵镇、长兴县、皖南宣城广德市部分地区、浙江湖州长兴部分地区、杭州市等地,中原官话亦有方言岛分布,共392个县市。

Remove ads

分区

1934年上海申报馆出版的《中华民国新地图‧语言区域图》将中国语系分为华北官话区、华南官话区、吴方言、闽方言、客家方言、粤方言、海南方言七种。中原官话属于华北官话区。1984年的民族语则将中原官话分拆入北方官话与西北官话中。

1985年,中国科学院语言研究所(今中国社会科学院语言研究所)李荣发表〈官话方言的分区〉,将中原官话独立分出。1987年,中国社会科学院和澳洲人文学院合作编纂《中国语言地图集》,将中原官话分为9片,分别为:郑曹片、蔡鲁片、洛徐片、信蚌片、汾河片、关中片、秦陇片、陇中片、南疆片[3] 中华民国教育部汉字古今音数据库中的小学堂官话 (页面存档备份,存于互联网档案馆)亦沿用此分类法。

2005年,中国社会科学院语言研究所发表《中原官话分区(稿)》一文,将关东的中原官话东半部重新分区,分为兖菏片、徐淮片、郑开片、洛嵩片、南鲁片、漯项片、商阜片、信蚌片8片。2012年,中国社会科学院语言研究所、中国社会科学院民族学与人类学研究所、香港城市大学语言资讯科学研究中心撰写的《中国语言地图集(第2版)》承袭此分类,将中原官话分为十四片。

Remove ads

语音特征

中原官话之中,中古汉语入声清音声母和次浊声母字今读阴平,入声全浊声母字今读阳平,这是中原官话区的主要特点。入声次浊声母字读阴平是区分点,与冀鲁官话或胶辽官话(读去声)相异。中原民系形成与明初山西洪洞大槐树移民有关,在入声归派上,晋语将清入与次浊入读作阴入,中原官话便派入阴平;晋语将全浊入读为阳入,中原官话派入阳平。由此可见两种语言的对应关系。

在入声韵变成舒声韵的过程中,中原官话也与北京官话有所差异:

中古汉语中,知组字(舌上音)与照组字(正齿音)读龈后音,精组字(正齿音)读齿龈音,历经历史演变,两者分合在中原官话中大致有三种模式:

北京官话中尖团合流,中原官话则大多会区分尖团音。中古的见组细音颚音化变成团音(gi变成ji,ki变成qi,hi变成xi),但中古精组细音不颚化,仍保持尖音的读法。对立范例诸如“箭zian/剑jian”、“小siao/晓xiao”、“酒ziu/久jiu”、“亲cin/钦qin”、“心sin/欣xin”、“积zi/鸡ji”、“先sian/掀xian”、“千cian/牵qian”等,斜线前为尖音,斜线后为团音。尖团区分在老年人中常见,而年轻人受普通话影响,多已合流。

中古知组、照组合口字,在中原官话区东部(鲁西南、豫东、苏北、皖北)和西部(关中、晋南、陇东、南疆)等地有轻唇音读法。常见的是将shu-读为唇音f-音,如书读做fu,水读做fei,双读作fang;西安、枣庄等地或将zhu-,chu-分别读作清唇齿塞擦音bv-, pf-。如抓读作bva,吹读作pfei等。

中古轻唇音部分,在中古后期发音为蟹摄、止摄合口三等非组的字,如“非肥匪费”等,在关东除了信蚌片,其余多发fi音。关西则如下[来源请求]:

Remove ads

开封、郑州、洛阳等地,普通话中的“-子”尾词不加“-子”尾,而以[au]音作结尾。如开封:鸭子iau,骡子luau,鼻子biao,筷子kiau。

濮阳、商丘、清丰、南乐一带则将子读为“得”dê[te],如车得、票得、房得、孩得等等。但是,商丘一带,会有特殊情况,"子"前音节若为an, en, in, un, ang eng, ying, ong,"得"会变成den音,如房子fang den, 箱子xiangden, 棒子bangden, 光膀子guang bang den。

在语法上,部分中原官话的人称代词转为所有格时会变韵。如第一人称(普通话“我”,英语I)在关中话中为/ŋè/,第一人称所有格代词(普通话“我”或“我的”,英语my)则变为/ŋǎi/。

参见

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads