热门问题

时间线

聊天

视角

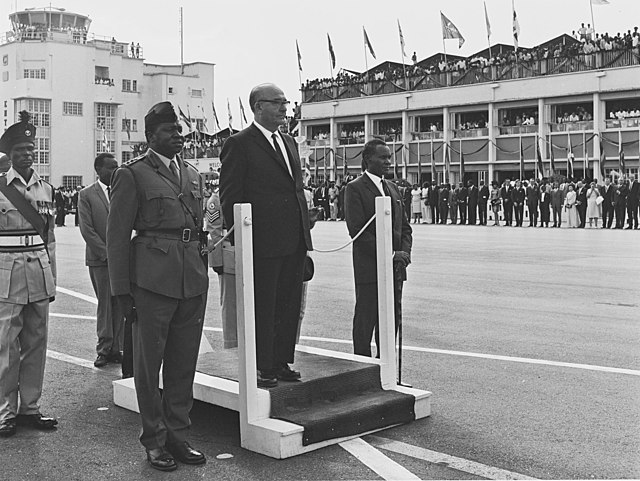

伊迪·阿明

乌干达军官和总统(1971~1979) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

伊迪·阿明·达达·乌梅(斯瓦希里语:Idi Amin Dada Oumee,1928年5月30日—2003年8月16日)[4],第3任乌干达总统,1971年—1979年在任。他以军事独裁者的身份统治国家,被认为是现代世界历史上最残暴的暴君之一。[5][需要较佳来源]

阿明的父亲为卡克瓦人,母亲是卢格巴拉人。1946年,他作为炊事员加入英国殖民地单位英王非洲步枪团。他逐步升至中尉军衔,参与了英国对索马里叛军的军事行动,以及随后对肯尼亚茅茅运动的镇压。在乌干达于1962年独立后,阿明仍留在陆军中,1964年升任军队副总指挥官,两年后升至少将军衔,成为其总指挥官。在得知乌干达总统米尔顿·奥博特计划以挪用军队资金为由逮捕自己后,他于1971年1月发动军事政变,夺取政权,自行宣布成为总统。作为国家元首的阿明将自己的军衔进一步提升为元帅。

当政初期阿明政策较亲西方,并获得以色列的大力支持,但后期逐渐转向得到利比亚(穆阿迈尔·卡扎菲)、扎伊尔(蒙博托·塞塞·塞科)、苏联及东德的支持。[6][7][8]1972年,阿明驱逐了亚洲人,其中大多数是印度裔乌干达人,此举导致印度与他的政权断绝外交关系。[9]1975年阿明当选非洲统一组织(泛非主义组织,推动非洲国家团结协作)主席。[10]1977年至1979年间,乌干达亦为联合国人权委员会成员。[11]美国中央情报局支持阿明,为其军队提供炸弹及其他军需,并援助其在乌干达的军事行动。[12]1977年,英国同乌干达断交,阿明宣布其击败了英国,并在其头衔后增添“CBE”,指代“大英帝国征服者”。乌干达广播电台此后宣称其完整头衔为“终身总统及元帅、哈吉伊迪·阿明·达达博士阁下,VC,DSO,MC,CBE”。[13]

随着阿明统治进入1970年代后期,他对特定族群和政治异见者的迫害引发了越来越多的社会动荡,同时由于他在1976年支持解放巴勒斯坦人民阵线——对外行动部和革命小组劫机事件,乌干达在国际上声誉极差,这最终导致以色列发动恩德培行动。1978年,他又试图吞并坦桑尼亚的卡盖拉区。作为回应,坦桑尼亚总统朱利叶斯·尼雷尔下令军队入侵乌干达。坦桑尼亚军队与反叛力量在1979年成功占领坎帕拉,将阿明赶下台。阿明流亡海外,先后在利比亚、伊拉克,后转移至沙特阿拉伯并于此度过余生,2003年8月16日过世。[14]

阿明统治下的乌干达人权侵害,政治迫害、种族迫害、草率处决、法外处决、裙带政治、政治腐败及经济管理不当问题均颇为严重。国际观察组织及人权组织估计,在其治下被杀害的人数约有10万至50万。[13]他对乌干达人施加的暴行和残忍手段,使他获得了“乌干达屠夫”的绰号。[15]

Remove ads

早年

几乎所有关于阿明早年的记载都互相矛盾,因为他没有撰写自传,也从未授权他人生的书面记录。.[2][16]英国政府档案将阿明的出生年份记为1925年,但当时并没有为乌干达本地人建立登记记录。[2][17]1972年,阿明在接受朱迪思·黑尔采访时表示,他出生于科博科村,年龄为46岁,由此推算他的出生年份为1926年。1977年由Little, Brown and Company出版的一本书中,一位在乌干达的英国顾问以化名大卫·格温撰写,书中称阿明出生于布干达,年龄为48岁,由此推算出生年份为1928年。最全面的阿明传记来源于其家人的口述传统,这种说法具有一定权威性,但具体细节最终无法得到确认。家族传统和沙特吉达当局均将他的出生日期记为伊斯兰历1346年都尔黑哲月10日(公历1928年5月30日)。[18][2]

Remove ads

据阿明的家人、乌干达的口述传统以及他在沙特的死亡证明所述,伊迪·阿明·达达·乌梅于1928年5月30日凌晨约四点出生在他父亲的工作地点——坎帕拉纳卡塞罗山的希莫尼警察营房。[2][19][20][21]他的名字“伊迪”来源于他出生当天正值穆斯林节日古尔邦节(Eid al-Adha)。[19][2]根据马凯雷雷大学研究员弗雷德·古韦德科的说法,阿明的本名是伊迪·阿沃-昂戈·昂戈(Idi Awo-Ango Angoo)。[21]关于“达达”这一名字的含义存在争议,有人认为它在斯瓦希里语中意为“姐姐”或“女性化”,但大多数资料认为,“达达”是卡克瓦族中的一个氏族,延续了十三代之久。[16][2][19]

阿明的父亲名为阿明·达达·尼亚比拉·托穆雷苏(1889年—1976年),卡克瓦人;母亲名为艾莎·丘马鲁·阿特(1904年—1970年),卢格巴拉人。他是家中的第三子。[21][2]他的父亲原本是受洗的天主教徒,出生时名叫安德烈亚斯·尼亚比拉·托穆雷苏。据英国记者大卫·马丁记载,尼亚比拉一生的大部分时间都在南苏丹度过。[2]1910年,他在叔叔、卡克瓦族领袖阿里·肯伊·达达苏丹的带领下,被殖民时期的英国军队征召为号手,当时年仅六岁。此后他皈依伊斯兰教,并取名为“阿明·达达”。[21][19][2]1913年,他加入了坎帕拉恩桑比亚警察营的英属保护地警察部队。[2]

1914年,尼亚比拉被强制征入英国的英王非洲步枪团,在第一次世界大战期间参与了东非战役,于坦噶尼喀作战。1921年,他以荣誉身份退伍,并在阿鲁阿地区获得了一块土地。同年,他加入了恩桑比亚警察营的英属保护地警察部队,之后于1928年被调往希莫尼警察营——据其家人所说,阿明正是在那里出生的。此后他又被调往科洛洛警察营,并于1931年从警察部队退休,之后在阿鲁阿地区专员公署任职。[2]

阿明的母亲艾莎·阿特出身于一位卡克瓦族母亲和一位卢格巴拉族父亲的家庭。据各种记载,阿特是一位传统治疗师、草药师和接生婆。[21]在阿明出生前十年,阿特加入了“真主之水”(也称“亚卡坎”)运动——这是一场反殖民的民间替代疗法团体,其核心信仰是“亚坎之水”,这种圣水掺入了一种当地名为卡米奥乔的水仙属致幻植物,被形容为“中非的LSD”。这一运动后来被英国殖民当局镇压,被认定为叛乱。[22][23]虽然外界普遍将其视为一种邪教,但阿明的家人声称,阿特是“亚坎教团”中的女祭司——他们解释说那是一个“非洲秘密社团”,成员包括伊迪·阿明本人,并在战争中使用“圣水和其他神秘力量”。[2]

据阿明的家人说,阿特曾治愈过布干达王国的王后艾琳·德鲁西拉·纳曼甘达的不孕症——她是布干达国王道迪·奇瓦二世的妻子。阿特在“真主之水”运动中地位很高,据称因此引起了布干达王室的注意,而她与王室之间的这种联系,也引发了关于阿明生父其实是道迪·奇瓦二世的传言。[2][20]据说,这种传言是由尼亚比拉的正妻(无子女)散布的,她因嫉恨阿特为尼亚比拉生下两个孩子而造谣。[2]

据阿明的家人说,伊迪·阿明被取名为“阿翁戈”(意为“喧嚣”或“噪音”),这是对他身世传言的一种暗示。据称,部族长老在他还是婴儿时为确认其父系血统而让他接受一种“父系试验”:他们把他独自留在科博科附近利鲁山的一片森林中,四天后返回时,发现阿明仍然活着。长老们将这一“奇迹”归功于卡克瓦族民间信仰中的神圣七头蛇“纳坎”。[2]阿明的哥哥和姐姐于1932年去世,当时他只有四岁。[21]

阿明四岁时父母离异,据大多数说法,他于1944年搬去与母亲的家人一起生活,居住在乌干达西北部卢韦罗区的农村农耕小镇——马瓦莱教区。[24][21]他父母离婚的原因,据称正是因为关于阿明身世的长期流言,这让他的母亲十分愤怒。[20]尽管如此,他的家人坚持认为,按照伊斯兰传统,阿明当时是随父亲搬到阿鲁阿区的坦噶尼喀教区生活,而他的母亲则留在布干达继续从事治疗工作。[2]

Remove ads

据说,阿明与母亲的亲戚同住期间,8岁到10岁时曾以放养山羊为生。[21]1938年,他搬到附近塞穆托镇,寄居在艾哈迈德·侯赛因谢赫家中,通过诵读背诵《古兰经》,一直学习到12岁。[21]1940年,阿明搬到邦博,与他的舅舅优素福·塔纳布同住。[21]他曾试图报名进入小学,但遭到拒绝,据称原因是他的父系有努比亚人血统。[21]

同年,阿明在参与万德盖亚的马凯雷雷大学发生的努比亚人反歧视骚乱时受伤。[21]此后,他进入邦博的加拉亚伊斯兰学校就读,在穆罕默德·拉贾卜的指导下继续背诵《古兰经》,直到1944年。据说他在1943年的诵读比赛中还获得了荣誉。[21]后来,他与另外十五名学生一起被殖民军征召入伍,但因年龄未达标准而被遣返回家。[21]

1945年,阿明搬到布瓦伊塞教区的基因迪教区,从事各种零工,包括在坎帕拉的大帝国酒店担任门卫和礼宾助理。[21]

英王非洲步枪团

1946年,阿明加入“英王非洲步兵团”,担任炊事助理,同时接受军事训练,持续到1947年。[17][25]后来他曾假称自己在二战期间参加过缅甸战役。[17][26][27]1947年,他被调往肯尼亚,作为步兵服役,军衔为列兵,隶属驻肯尼亚吉尔吉尔的第21步兵营,一直服役到1949年。当年,他所在部队被派往肯尼亚北部镇压索马里叛乱。1952年,他所在旅又被派往肯尼亚对抗茅茅起义武装。同年,他被晋升为下士,次年升任中士。[21]

1959年,阿明被授予二级阿凡提军衔(准尉),[28]这是当时黑人士兵在“英王非洲步枪团”中所能达到的最高军衔。同年他回到乌干达,并于1961年7月15日获得短期服役军官任命,军衔为中尉,成为首批两名受委任的乌干达本地军官之一。[28]他被派去平息乌干达卡拉莫琼人与肯尼亚图尔卡纳族游牧民之间的偷牛冲突。[21]研究者霍尔格·伯恩特·汉森指出,阿明的世界观、行为方式以及沟通策略都深受他在殖民军队经历的影响,其中包括他直接、亲力亲为的领导风格——这种风格后来成为他在乌干达社会部分群体中受欢迎的重要原因。[29]

Remove ads

在乌干达军队中崛起

1962年,乌干达脱离英国独立后,阿明被晋升为上尉,次年升为少校。1964年,他被任命为陆军副司令,次年升任陆军司令。[21]1970年,他进一步被提升为乌干达武装部队总司令。[30]

在英国军队和乌干达军队服役期间,阿明也是一名出色的运动员。他身高1.93米,体格强壮,从1951年到1960年一直是乌干达轻重量级拳击冠军,同时也是一名游泳健将。阿明还是一名强力的橄榄球前锋,[31][32]不过有一位军官曾这样评价他:“伊迪·阿明是个体格出众、球技不错的(橄榄球)选手,但从脖子往上几乎全是骨头,凡事都得用最简单的词给他解释。”[32][33]在1950年代,他曾效力于尼罗橄榄球俱乐部。[34]

有一种广为流传的都市传说称,阿明曾在1955年被选为东非橄榄球队对阵英国雄狮队巡回赛的替补球员。[32][34]然而,他既未出现在球队合影中,也未被列入官方名单。[35]

1965年,时任乌干达总理的米尔顿·奥博特和阿明被指卷入一宗从刚果民主共和国向乌干达走私象牙和黄金的交易。据前刚果领导人帕特里斯·卢蒙巴的同僚、尼古拉·奥兰加将军后来披露,这笔交易是为了支援反对刚果政府的部队——阿明秘密向他们走私武器,而这些部队则以象牙和黄金作为交换。1966年,乌干达议会要求对此展开调查。奥博特随后颁布新宪法,废除了由布干达卡巴卡(国王)穆特萨二世担任的礼仪性总统职位,自任执行总统。他将阿明晋升为上校兼陆军司令。阿明随即率军攻击国王宫殿,迫使穆特萨二世逃往英国流亡,并在那里一直待到1969年去世。[36][37]

阿明开始从卡克瓦族、卢格巴拉族、南苏丹人以及其他来自西尼罗地区(与南苏丹接壤)的族群中征募士兵。自20世纪初以来,南苏丹人就定居在乌干达,他们最初是为服役于殖民军而迁入的。乌干达北部的许多非洲族群横跨乌干达与南苏丹两国边境,因此长期以来都有指控称,阿明的军队主要由南苏丹士兵组成。[38]

Remove ads

政变夺权

最终,阿明与奥博特之间的矛盾日益加深。促成这一裂痕的因素包括:阿明通过从自己家乡所在的西尼罗地区招募士兵,在乌干达军队中建立起了相当的支持基础;他参与了援助南苏丹叛乱的军事行动;以及1969年对奥博特的刺杀企图。1970年10月,奥博特接管了武装部队的直接控制,将阿明从“全军总司令”这一仅任数月的职位降为乌干达陆军司令。[30][39]

在得知奥博特计划以挪用军费为由逮捕自己后,阿明于1971年1月25日发动军事政变,在以色列政府特工的协助下[40][41][42]夺取了政权。当时奥博特正在新加坡出席英联邦首脑会议。忠于阿明的部队封锁了恩德培国际机场,占领了坎帕拉。士兵包围了奥博特的官邸,并封堵了主要道路。乌干达电台随后播出声明,指控奥博特政府腐败,并偏袒兰戈地区。据报道,广播发布后,坎帕拉街头爆发出群众的欢呼。[43]阿明在声明中称自己“只是一个军人,而非政治家”,并宣布军政府只是临时接管政权,在局势恢复正常后将举行选举。他还承诺释放所有政治犯。[44]

1971年4月,阿明为已在流亡中去世的布干达前国王兼前总统爱德华·穆特萨举行了国葬。[45]

Remove ads

总统任期

1971年2月2日,也就是政变后一周,阿明宣布自己为乌干达总统、武装部队总司令、陆军参谋长兼空军参谋长。他暂停了乌干达宪法的部分条款,不久后又成立了由军官组成的国防顾问委员会,并由他本人担任主席。阿明将军事法庭的权力置于民法体系之上,任命军人担任政府及国有企业的高级职位,并告知新任的文官内阁成员,他们必须遵守军队礼仪。[30][46]阿明以法令治国——在他执政期间共颁布了大约三十项法令。[47][48]

阿明将位于坎帕拉的总统官邸由原先的“政府大厦”改名为“指挥所”。他解散了前政府设立的情报机构——总务局,并以“国家调查局”取而代之。国家调查局的总部设在坎帕拉郊区的纳卡塞罗,在随后的几年间,这里成为拷问与处决异见者的主要场所。[49]除国家调查局外,阿明还利用宪兵部队和公共安全局等机构来镇压反对派。[49]

奥博特在政变后逃往坦桑尼亚,并受到该国总统朱利叶斯·尼雷尔的庇护。不久,约有两万名逃离阿明统治的乌干达难民也前往坦桑尼亚避难。1972年,这些流亡者组织了一次策划拙劣的政变,试图重新夺回乌干达政权,但最终以失败告终。[50]

Remove ads

总结

视角

1972年,乌干达流亡者企图入侵失败后,阿明采取报复行动,清洗了乌干达军队中支持奥博特的人,主要是来自阿乔利族和兰戈族的军人。[51]早在1971年7月,兰戈族和阿乔利族士兵就曾在金贾和姆巴拉拉的军营中遭到屠杀。[52]到1972年初,大约有5000名阿乔利族和兰戈族士兵,以及至少两倍于此的平民失踪。[53]此后,受害者的范围扩大到其他族群成员、宗教领袖、记者、艺术家、高级官员、法官、律师、学生和知识分子,甚至包括刑事嫌疑人和外国人。在这种暴力氛围中,许多人因私利或纯粹出于任意的原因被杀害。尸体常常被抛入尼罗河中。[54]

这些出于族群、政治和经济动机的屠杀贯穿了阿明掌权的整个八年时期。[53]确切的死亡人数至今不明。国际法律家委员会估计,死亡人数不少于8万人,更可能接近30万。而由流亡组织在国际特赦组织的协助下整理的估算数字则认为,遇害者多达50万人。[17]

在他1997年出版的《血之国度:伊迪·阿明的内幕》一书中,曾在阿明内阁任职三年的乌干达部长亨利·基延巴写道:“阿明那种怪异的行为,部分源自他的部族背景。和许多尚武社会一样,阿明的部族卡克瓦族据说也进行过与鲜血有关的仪式。他们会从被杀死的敌人身上割下一块肉,以压制死者的灵魂,或者品尝敌人的血液,使其灵魂失去力量。这类仪式在卡克瓦人中至今仍然存在。阿明的行为不止于尝血——他曾不止一次向我和别人夸口,说自己吃过人肉。”(基延巴,第109—110页)[55]

被杀害的著名人物中,包括前总理兼首席大法官贝尼迪克托·基瓦努卡、圣公会大主教鲁温、乌干达中央银行前行长约瑟夫·穆比鲁、马凯雷雷大学校长弗兰克·卡利穆佐、著名剧作家拜伦·卡瓦德瓦,以及阿明政府中的两位部长——埃里纳约·威尔逊·奥列马和查尔斯·奥博思·奥丰比。[56]

阿明从自己所属的卡克瓦族,以及南苏丹人和努比亚人中招募亲信。到1977年,这三个群体在22名高级将领中占了60%,在内阁中占了75%。同样地,虽然穆斯林仅占全国人口的5%,但他们在这些军政高层中所占比例分别达到了80%和87.5%。这也部分解释了阿明为何能在八次政变企图中幸存下来。[57]到1978年,乌干达军队的规模已从一万人扩大到两万五千人。阿明的军队基本上是一支雇佣军,其中一半是南苏丹人,26%来自刚果,只有24%是乌干达人,而这些乌干达人大多是穆斯林和卡克瓦族人。[58]

我们决心让普通的乌干达人掌握自己的命运,最重要的是,让他们能够享受祖国的财富。我们的明确政策,是要把乌干达的经济控制权转交到乌干达人自己手中——这在我国历史上还是第一次。

——伊迪·阿明论对少数族群的迫害[59]

1972年8月,阿明宣布发动他所谓的“经济战争”,推行一系列政策,主要内容是没收亚洲人和欧洲人所拥有的财产。当时乌干达约有八万名亚洲人,大多来自印度次大陆,且多在乌干达本地出生。他们的祖辈在印度仍是英国殖民地时期来到乌干达寻求致富机会。[60]许多亚洲人拥有企业,其中不少是大型公司,构成了乌干达经济的支柱。[61][62][63]事实上,阿明甚至称亚洲人为“棕色的犹太人”,因为他们在商业上的主导地位以及被认为掌控着经济。[64]此外,阿明还曾公开表示同情希特勒,称希特勒焚烧六百万犹太人是“正确的”,因为“以色列人不是为人类服务的民族”。[65]

1972年8月4日,阿明发布法令,命令驱逐持有英国护照的五万名亚洲人。随后,这一法令被扩大到所有六万名非乌干达籍的亚洲人。阿明声称自己做了一个梦,上帝在梦中告诉他,为了乌干达的福祉,他必须把所有亚洲人驱逐出境。此外,他坚信亚洲人在破坏乌干达的经济。[66]而他所提出的理由中,也明显带有种族色彩。[67]大约三万名乌干达亚洲人移居英国,其他人则前往澳大利亚、南非、加拿大、斐济等英联邦国家,或去了印度、肯尼亚、巴基斯坦、瑞典、坦桑尼亚和美国。[61][62][63]阿明没收了这些亚洲人和欧洲人的企业与财产,将其分配给自己的支持者。失去了原本熟练的业主和经营者后,企业管理混乱,许多工业因缺乏技术和维护而崩溃。这对本已衰退的乌干达经济造成了灾难性后果。[46]当时,亚洲人贡献了全国90%的税收;他们被驱逐后,阿明政府失去了主要的财政来源,经济几乎彻底崩溃。[68]

据估计,伊迪·阿明曾下令杀害大约500名来自也门哈德拉毛地区的阿拉伯商人。[69][70]

1975年,阿明的财政部长、当时任职时间最长的内阁成员伊曼纽尔·布瓦约·瓦赫韦亚叛逃至伦敦。[71]这一引人注目的叛逃事件促使阿明的卫生部长、曾在第一届奥博特政府任职的亨利·基延巴于1977年也出逃并定居英国。基延巴后来撰写并出版了《血之国度》,这是第一本由阿明政府内部人士揭露其统治内幕的著作。[72]

Remove ads

起初,阿明得到了以以色列、西德,尤其是英国为代表的西方国家的支持。20世纪60年代末,奥博特的左倾政策——包括《平民宪章》和对八十家英国公司的国有化——让西方担心他会威胁在非洲的资本主义利益,并使乌干达成为苏联的盟友。阿明在乌干达独立前曾服役于“英王非洲步枪团”,并参与过英国镇压茅茅起义的行动,因此被英国人视为“对英国极度忠诚”的人。这使他成为奥博特继任者的显然人选。虽然有人声称,早在1966年阿明就被培养为接班人,但英国和其他西方国家真正开始策划让他上台,则是在1969年奥博特启动国有化计划之后。[74]

在他担任总统的第一年里,阿明得到了英国和以色列在军事与财政上的关键支持。1971年7月,他先后访问了这两个国家,并要求获得先进的军事装备,但两国都拒绝提供,除非乌干达政府能自行付款。于是,阿明决定另寻外援。1972年2月,他访问了利比亚。阿明公开谴责犹太复国主义,作为回报,利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲立即承诺向乌干达提供2500万美元贷款,并计划通过利比亚-乌干达发展银行继续提供资金援助。在接下来的数月中,阿明逐步撤除了以色列的军事顾问,驱逐了所有以色列技术人员,最终与以色列断绝外交关系。[75]卡扎菲还出面调解了乌干达与苏丹之间长期存在的紧张关系,阿明同意停止支持南苏丹的阿尼亚尼亚叛军,并将那些前游击队员编入自己的军队。[76]

1972年,在乌干达驱逐大批亚洲人(其中大多数为印度裔)后,印度与乌干达断绝了外交关系。同年,作为“经济战争”的一部分,阿明又与英国断交,并将所有英资企业国有化。[77]英国和以色列随后中止了与乌干达的全部贸易往来,但这一商业空缺很快被利比亚、美国和苏联所填补。[76]

在列昂尼德·勃列日涅夫执政时期,苏联出于在东非遏制中国在坦桑尼亚的影响力以及西方在肯尼亚的势力的战略考虑,对乌干达的兴趣日益浓厚。1973年11月,苏联向乌干达派遣了一支军事代表团。虽然苏联无法像西方国家那样提供充足的资金援助,但它选择以提供军备为交换条件,换取阿明的支持。[78]苏联很快成为阿明最大的武器供应国,向乌干达提供了坦克、喷气式战机、火炮、导弹以及轻武器。据估计,到1975年,苏联向阿明政府提供了约1200万美元的经济援助和4800万美元的军备。阿明还派出数千名乌干达人前往东欧国家接受军事、情报和技术培训,尤其是捷克斯洛伐克。[79]东德则深度介入了“总务局”和“国家调查局”——这两个机构后来因恐怖活动而臭名昭著。1979年乌干达入侵坦桑尼亚期间,东德方面还试图销毁自己与这两个机构合作的相关证据。[8]

1973年12月,正值1973—1975年经济衰退期间,阿明发起了一个带有讽刺意味的“拯救英国基金”,声称要“拯救并援助我们昔日的殖民宗主免于经济灾难”,同时还提出向英国提供紧急粮食援助,并号召乌干达人踊跃捐款。[80][81][82]1974年,阿明又提出愿意在乌干达主持并调停北爱尔兰冲突的谈判,认为乌干达作为英国的前殖民地,在这一问题上具有合适的地位。[83]

1976年6月,一架从特拉维夫飞往巴黎的法国航空客机被两名解放巴勒斯坦人民阵线——对外行动部成员和两名德国革命小组成员劫持,阿明允许这架飞机降落在恩德培机场。随后,又有三名劫机者在当地加入行动。不久,156名非犹太籍、未持以色列护照的人质被释放并安全转移,而83名犹太人和以色列公民,以及20名拒绝离开他们的人(其中包括机长和法航机组成员)继续被扣为人质。[84]在随后的以色列营救行动中——即1976年7月3日至4日夜间展开,代号为“雷霆行动”(又称“恩德培行动”)的突袭——一支以色列特种部队从以色列飞来,占领了恩德培机场,成功解救了几乎所有人质。行动中有3名人质遇难,10人受伤;7名劫机者、约45名乌干达士兵,以及以色列突击队指挥官约纳坦·内塔尼亚胡阵亡。另有一名75岁的英籍犹太老妇多拉·布洛赫,在营救行动前被送往坎帕拉的穆拉戈医院,事后遭到报复性杀害。这一事件进一步恶化了乌干达的国际关系,英国因此关闭了驻乌干达高级专员署。[84]作为对肯尼亚在此次突袭中协助以色列的报复,阿明下令屠杀了数百名居住在乌干达的肯尼亚人。[85]

在阿明统治下,乌干达开始了大规模的军事扩张,这引起了邻国肯尼亚的警惕。1975年6月初,肯尼亚官员在蒙巴萨港扣押了一批运往乌干达的大型苏制武器车队。乌干达与肯尼亚之间的紧张关系在1976年2月达到顶点——当时阿明宣布,他将调查南苏丹部分地区以及肯尼亚西部和中部(直至距内罗毕仅32公里的地带)是否在历史上属于殖民时期的乌干达。肯尼亚政府立即发表强硬声明,表示肯尼亚绝不会割让“哪怕一寸领土”。在肯尼亚军队于边境地区部署部队和装甲运兵车后,阿明才被迫退让。[86]阿明与卢旺达的关系也十分紧张,他在任内多次破坏卢旺达的经济,例如拒绝允许其商用车辆经乌干达前往蒙巴萨港,并多次威胁要轰炸基加利。[87]

Remove ads

1977年1月,阿明任命穆斯塔法·阿德里西将军为乌干达副总统。[88][89]同年,乌干达军队内部出现分裂,一方支持阿明,另一方则效忠于在政府中握有实权的阿德里西。阿德里西主张清除军中外籍人员,尤其是苏丹人。[90]乌干达军中的不满情绪不断加剧,频繁的政变企图正是这种紧张局势的体现;[91]阿明本人甚至在其中一次政变行动——即1977年6月的“马富塔明吉行动”中受了伤。[92][93]到1978年,阿明的支持者和亲信大幅减少。由于多年统治导致经济崩溃、基础设施破败,他在国内民众中也面临越来越多的反对。自1977年鲁温主教和部长奥列马、奥博思·奥丰比被杀后,阿明政府中已有多名部长叛逃或流亡海外。[94]1978年初,阿德里西在一次车祸中重伤,被送往开罗治疗。趁他不在国内,阿明撤去了他国防部长和内政部长的职务,并指责他在未报告的情况下擅自让高级狱政官员退休。随后,阿明进一步清洗了政府中的多名高级官员,[95]并亲自兼任多个部长职位。这场权力重组引发了新的政治动荡,尤其激怒了阿德里西的追随者,他们普遍认为那场车祸其实是一场未遂的暗杀。[96]

1978年11月,效忠阿德里西的部队发动叛乱。阿明派兵镇压,部分叛军逃入坦桑尼亚境内。[46]随后,乌干达军队与坦桑尼亚边防部队在边境地区爆发冲突,并在不明情况下入侵了坦桑尼亚领土。[97]据多位专家和政治人物分析,阿明下令发动入侵,是为了转移国内军队和民众对国内危机的注意力。[98][99]然而也有说法认为,阿明当时已失去了对部分军队的控制,入侵行动并非出自他的命令,他只是事后出面“追认”,以挽回颜面。[100][101]无论如何,战事爆发后,阿明指责坦桑尼亚总统朱利叶斯·尼雷尔率先挑起战争,并在乌干达军队初期取得进展时宣布吞并卡盖拉地区。[46][50]然而,随着坦桑尼亚准备发动反攻,阿明意识到形势对自己极为不利,便试图在不丢面子的情况下缓和冲突。[102]他甚至公开提议,与尼雷尔通过一场拳击比赛来代替战争,以此决定胜负。[103][a]尼雷尔对此置之不理。[103]

1979年1月,尼雷尔动员坦桑尼亚人民国防军发起反击,同时得到几支联合组成乌干达民族解放军的流亡乌干达武装力量支持。尽管得到利比亚的穆阿迈尔·卡扎菲[25]和巴勒斯坦解放组织的军事援助,阿明的军队仍节节败退。[105]据报道,阿明在战争期间多次出访,包括前往沙特阿拉伯和伊拉克,试图争取更多外援。[106][107]在统治的最后几个月,他公开露面的次数很少,但经常在广播和电视上发表讲话。[108]据称,在卢卡亚战役遭受重大失败后,乌干达军队部分指挥官曾建议阿明下台,但他愤怒拒绝,并宣称:“如果你们不想战斗,我自己来。”随后,他解除了参谋长尤素夫·戈翁的职务。[109][110]然而,随着坎帕拉被攻占,阿明不得不于1979年4月11日乘直升机逃离乌干达首都。[25]在乌干达东部短暂尝试重整乌干达军队残余力量期间,[111][112]据称阿明甚至宣布金贾为新的国家首都,[113]但最终仍被迫流亡国外。[25]到阿明下台时,他在乌干达已极度不受欢迎,其统治象征、个人照片以及与他相关的建筑在战争期间和之后遭到破坏。[114]

Remove ads

悬赏

阿明流亡国外后,《财富士兵》杂志1979年10月刊悬赏1万美元黄金,奖励任何提供情报、能将乌干达前总统伊迪·阿明活捉的人。该杂志出版人罗伯特·K·布朗被引用时表示:“我们无法容忍阿明这样的个人。他应当接受审判,并由同侪组成的陪审团审理后予以惩罚。”[115][116][117]

流亡

阿明最初逃往利比亚,并在那里停留至1980年,随后最终定居于沙特阿拉伯。沙特王室给予他庇护,并提供丰厚津贴,条件是他不得再涉足政治。[25]阿明在吉达巴勒斯坦路上的诺富特酒店顶层两层居住了多年。英国广播公司非洲首席记者布赖恩·巴伦及Visnews内罗毕摄影师穆罕默德·阿明(与伊迪·阿明无亲属关系)于1980年6月4日找到了阿明,并进行了他被推翻后的首次专访。[118][119]在流亡期间,阿明资助其旧部残余势力参与乌干达丛林战争。[120]尽管他依旧是一个极具争议的人物,但部分昔日追随者以及若干反叛组织仍继续以他的名义作战,[121]甚至长期呼吁赦免他,[122]或恢复其总统地位。[123]在沙特流亡期间接受采访时,阿明声称乌干达“仍然需要他”,并从未对其政权的残暴统治表达过悔意。[124]

1989年1月,伊迪·阿明未经沙特阿拉伯政府许可离开流亡地,与其一子一同飞往扎伊尔。当时乌干达正陷入新的内战,[125]他企图在那里组织一支反叛力量以重新夺回政权。[126][127]而他的其余家人仍留在吉达。[127]尽管他使用了伪造的扎伊尔护照,但在乘坐扎伊尔航空的班机抵达恩吉利机场时,阿明立即被认出,并被扎伊尔安全部队逮捕。扎伊尔政府对他的到来极为不满,随即试图将他驱逐出境。[128]起初,沙特政府拒绝接纳他回国,[126][127]认为他擅自离境、滥用庇护恩情,且出于政治目的离开,严重冒犯了沙特方面。[129]扎伊尔政府既不愿将阿明引渡回乌干达(因为他在乌干达面临谋杀指控),又不想继续收留他,以免影响外交关系。结果,阿明先被驱逐到塞内加尔,原计划由塞内加尔再将他送往沙特,但由于沙特继续拒签,塞内加尔当局又将他送回扎伊尔。[127][129]在摩洛哥国王哈桑二世的斡旋下,沙特阿拉伯政府最终同意阿明回国,[126][129]但条件是他必须承诺不再参与任何政治或军事活动,也不得接受采访。此后,阿明在沙特度过了余生。[126]

据报道,在他生命的最后几年里,伊迪·阿明实行果食主义饮食。[130]据说他每天都会大量食用橙子,因此在沙特人中得到了一个绰号——“雅法博士”,取自“雅法橙”这一著名柑橘品种的名字。[131][132]

疾病与死亡

2003年7月19日,伊迪·阿明的第四任妻子纳隆戈·玛蒂娜报告称,阿明因肾功能衰竭陷入昏迷,病危,正在沙特阿拉伯吉达的费萨尔国王专科医院与研究中心接受治疗。她恳求乌干达总统约韦里·穆塞韦尼允许阿明返回乌干达,在祖国度过余生。穆塞韦尼回应称,阿明一旦被带回国,就必须“为自己的罪行作出回答”。[133]最终,阿明的家人决定终止生命维持装置。2003年8月16日,阿明在吉达的医院去世,并在吉达的鲁韦斯公墓下葬,葬礼简朴,没有任何仪式或铺张。[134]

阿明去世后,英国前外交大臣大卫·欧文透露,在他担任外交大臣期间(1977年至1979年),曾提议暗杀伊迪·阿明。他为这一想法进行了辩护,称:“我并不为曾考虑过这件事感到羞愧,因为他的政权与波尔布特的政权一样,是非洲最残暴的统治之一。”[135]

家庭与关系

伊迪·阿明至少结过六次婚,其中三任妻子被他离婚。他于1962年3月与第一任妻子玛利亚姆结婚,[136]1966年5月迎娶第二任妻子凯伊,[137]1967年又娶了诺拉,1972年再娶纳隆戈·玛蒂娜。1974年3月26日,阿明通过乌干达电台宣布,他已与玛利亚姆、凯伊和诺拉离婚。[138][139]同年4月,玛利亚姆在乌干达与肯尼亚边境小镇托罗罗被捕,被指控试图将一卷布料偷运到肯尼亚。[138][140]凯伊·阿明于1974年死于神秘事件,她的尸体后来被发现遭肢解。[141]诺拉在1979年阿明下台时逃往扎伊尔,其下落至今不明。[140]

1975年7月,阿明为19岁的莎拉·克约拉巴举办了一场耗资200万英镑的奢华婚礼。莎拉是“革命自杀机械团乐队”的一名go-go dancer,绰号“自杀莎拉”。[142]婚礼在乌干达首都坎帕拉举行,正值非洲统一组织峰会召开期间。巴勒斯坦解放组织主席亚西尔·阿拉法特担任阿明的伴郎。[143]在认识阿明之前,莎拉与男友杰西·吉塔同居;此人后来神秘失踪,不清楚是被斩首还是在逃往肯尼亚后被拘留。[142]阿明与莎拉育有四个孩子,两人都热衷于汽车拉力赛,常驾驶阿明的雪铁龙SM赛车,莎拉担任领航员。[142]莎拉后来在英国托特纳姆开设了一家美发店,于2015年去世。[143]

到1993年,阿明与他最后的九个孩子及一位妻子——查马鲁夫人——共同生活。查马鲁是他最小四个孩子的母亲。他最后一个已知的孩子——女儿伊曼——出生于1992年。[144]根据《每日观察家报》的报道,阿明在2003年去世前几个月又再次结婚。[140][145]

阿明共育有多达60个子女。[b]直到2003年,他的长子塔班·阿明(生于1955年)[148]仍担任尼罗河西岸阵线领导人,该组织是反对约韦里·穆塞韦尼政府的叛乱团体。2005年,穆塞韦尼向他提供了大赦;2006年,他被任命为乌干达国家内部安全组织的副总干事。[149]阿明的另一位儿子哈吉·阿里·阿明曾于2002年竞选恩杰鲁镇议会主席(即镇长),但未能当选。[150]

莎拉·克约拉巴的第三个孩子费萨尔·万吉塔(1983年生于乌干达;他本人声称生于1981年的沙特阿拉伯)在2006年卷入了一起发生在伦敦北部卡姆登的残忍帮派谋杀案。因与此案有关,他于2007年被判处五年拘禁,罪名包括共谋伤人、共谋持有攻击性武器以及参与暴力骚乱。在此之前,他已因持有攻击性武器、盗窃和诈骗等罪名被定罪。[151]

2007年初,获奖影片《末代独裁》上映,这促使阿明的一个儿子贾法尔·阿明(生于1967年)[152]公开为父亲辩护。贾法尔表示,他正在撰写一本书,旨在为父亲恢复名誉。[153]贾法尔是阿明七位正式妻子所生的40个“正式”子女中的第十个。[152]

在阿明最亲近的核心圈子中,有一位名叫鲍勃·阿斯特尔斯的英国人。[154]伊萨克·马利亚蒙古则是阿明的重要盟友之一,也是其军队中最令人畏惧的军官之一。[94]

人物特征

在其职业生涯中,阿明获得了许多绰号,其中不少带有贬义:

- “乌干达屠夫”(Butcher of Uganda);[155]

- “非洲屠夫”(Butcher of Africa);[160]

- “坎帕拉屠夫”(Butcher of Kampala);[129]

- “黑人希特勒”(Black Hitler);[129]

- “达达”(Dada):关于这一称呼是否属于阿明的家族姓氏或绰号存在争议。有观点称,它起初是讥讽阿明“懦弱”行为的外号,因为在某些语言中意为“姐妹”;但这一说法受到强烈质疑。[161][162]阿明的家人表示,“Dada”只是卢格巴拉人的一个别称,偶尔也作为人名使用。研究者马克·利奥波德认为这种解释比“绰号”说更为可信;[163]

- “雅法博士”(Dr. Jaffa)[131]:他在沙特流亡期间因每日大量食用橙子(尤其据称改行果食主义后)而得此称号。[130][132]

随着时间推移,阿明的行为愈发反复无常、难以预测且咄咄逼人。1977年,英国与其政权断绝所有外交关系后,阿明宣称自己“击败了英国”,并自封为“CBE”(即“征服大英帝国者”,Conqueror of the British Empire)。他最终为自己加上的完整头衔是:“终身总统,陆军元帅、哈吉、博士伊迪·阿明·达达阁下,VC、DSO、MC、CBE,陆地万兽与海洋群鱼之主,非洲——尤其是乌干达——大英帝国的征服者”。此外,他还声称自己是“未加冕的苏格兰国王”。[164]实际上,阿明从未获得“杰出服务勋章”(DSO)或“军功十字勋章”(MC)。他还为自己颁发了马凯雷雷大学的“法律博士”学位,以及模仿英国“维多利亚十字勋章”而制作的“胜利十字勋章”(Victorious Cross,VC)。[10][165]

关于阿明的传闻层出不穷,其中最广为流传的一种便是他食人。[166]据说,阿明曾夸口自己把政敌的头颅保存在冰柜里,但他也声称人肉“太咸”,并不合自己的口味。[167]

在阿明执政时期,乌干达以外的主流媒体常常将他描绘成一个滑稽而怪诞的人物。朱利叶斯·哈里斯在《恩德培的胜利》中突出表现了阿明那据称滑稽可笑的一面,而耶佛·哥图则在《突袭恩德培》中因更好地展现出阿明的阴险本性而广受赞誉。1977年,《时代》杂志在一篇颇具代表性的评论中形容他为“一位杀人魔与小丑、宽厚的蠢货与趾高气扬的军棍”("killer and clown, big-hearted buffoon and strutting martinet")。[168]美国喜剧综艺节目《周六夜现场》在1976年至1979年间播出了四个关于阿明的小品,其中包括一个讲述他在流亡中举止粗鲁的片段,以及一个讽刺他充当“性病防治代言人”的短剧。[169]1979年,电台主持人唐·艾默斯多次打电话试图与阿明通话,随后又播出了一段假冒的“阿明采访”,被批评为“极其低俗”。[170]在1977年1月播出的一集《不文山鬼马表演》中,希尔饰演阿明,坐在一张桌子后面,桌上放着一块写着“我是泰山,你是乌干达”("ME TARZAN, U GANDA")的牌子。[171]

乌干达的流亡者和叛逃者常常批评外国媒体,认为它们过分强调阿明自我吹嘘的怪癖与奢靡嗜好,却淡化甚至为其滥杀无辜的暴行辩解。[172]也有评论者指出,阿明或许是有意在外国媒体面前塑造出一个容易被模仿、滑稽可笑的形象,以此转移国际社会对其统治乌干达方式的关注。[173]乌干达军人兼反叛者帕特里克·基穆姆韦认为,阿明的“装疯卖傻掩盖了乌干达人权被冷酷摧毁的事实”。[174]记者托尼·阿维尔根和玛莎·哈尼则写道:“把阿明政权简单解释为一个独裁者的个人表演,或是一群无法无天、冷血杀手的帮派,都无法触及其权力结构的本质。”[175]

后世影响

性别史学家艾丽西亚·德克指出,“乌干达深深根植的军国主义文化,无疑是阿明最持久的遗产。” 在他被推翻后的最初时期,战地记者阿尔·J·文特写道,乌干达人仍以“夹杂着毒意的敬畏”谈论阿明。[114]在他统治后的数十年间,阿明在乌干达国内的声誉比在国际社会中更为复杂。一些乌干达人称赞他为“爱国者”,并支持他当年驱逐亚洲人的决定。[176]到他去世时,他在乌干达西北部地区尤其受到尊敬。[177]阿明的儿子之一贾法尔·雷莫批评公众对其父的负面看法,并呼吁成立一个委员会调查他执政时期暴行的真实性。[178]

相关媒体

阿明的生平被拍摄成为电影《最后的苏格兰王》。而戏中饰演阿明的福里斯特·惠特克荣获2006年度奥斯卡金像奖的最佳男主角奖,成为奥斯卡史上第4位黑人金像影帝。电影是根据吉尔斯·佛登的一本同名传记改编。

阿明的角色亦在以下电影中出现:

- 《伊迪·阿明·达达》(1974年)–法国制片巴比·舒路达导演的纪录片。

- 《偷袭安特比》(1977年)–有关恩德培行动的电影;由耶佛·哥图饰阿明。

- 《突袭乌干达机场》(1976年)–有关恩德培行动的电视电影;由Julius Harris扮演阿明。

- 《霹雳行动(1977年)–有关恩德培行动的以色列电影;由Mark Heath饰阿明。

- 《伊迪·阿明之兴衰》(1980年)–An exploitation film recreating Idi Amin's atrocities;由Joseph Olita扮演阿明。

- 《Mississippi Masala》(1991年)–有关一个印度裔家庭因阿明的反亚洲人政策而被赶出乌干达后的经历;Joseph Olita再次饰演阿明。

- 《恩德培行动》(7 Days in Entebbe)(2018年)

- 《笑弹龙虎榜》(The Naked Gun: From the Files of Police Squad!)(1988年)–在本片开头部分,主角警队中尉法兰克·雷宾在贝鲁特度假期间破坏了包括阿明在内的几名恐怖份子妄图发动针对美国的恐怖袭击阴谋。(然而本片上映时阿明已经倒台)

参见

注释

参考文献

参考书目

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads