热门问题

时间线

聊天

视角

印度贫穷问题

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

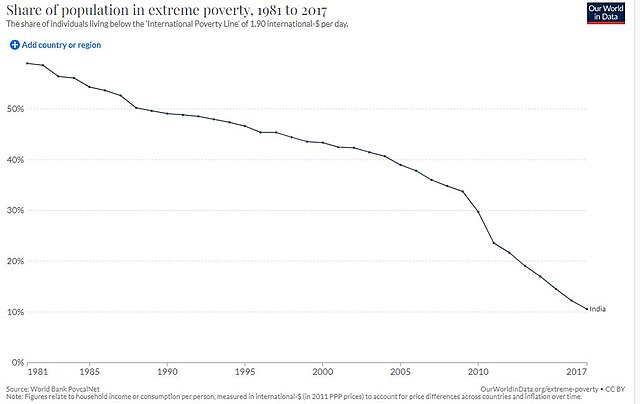

印度贫穷问题(英语:poverty in India)是该国既存的一项重大挑战,纵然其经济在过去几十年间持续成长,问题仍然存在。国际货币基金组织2022年发布的一篇论文显示,印度2019年的赤贫率仅为0.8%(世界银行以购买力平价计算,将每日生活费低于1.9美元的状况定义为赤贫),该国虽遭遇Covid-19大流行冲击,仍在2020年将此比率维持不变。[1][2]另根据世界银行发布的数据,印度赤贫率从2011年的22.5%大幅下降至2019年的10.2%。世界银行在一份工作文件中指出,印度农村地区的贫穷率从2011年的26.3%下降至2019年的11.6%。于同一时期,城市地区的贫穷率则从14.2%下降至6.3%。农村和城市地区的贫穷率分别下降14.7%和7.9%。[3]根据联合国开发计划署署长阿齐姆·施泰纳 (Achim Steiner) 的说法,印度在2005-06至2015-16财务年度的10年间让该国2.71亿人摆脱赤贫。 世界经济论坛于2020年进行一项研究中,提出"根据2013年印度最后一次的贫穷人口普查,约有2.2亿印度人的支出水平低于每天32卢比 - 此为印度农村的贫穷线。"[4]

世界银行从1990-1991年起即持续修订其衡量贫穷的定义和基准,在2005年至2013年使用的定义是每日收入0.2美元(以购买力平价计算)。[5]也有人提出一些半经济和非经济指标来衡量印度的贫穷状况。 例如为确定一个人是否贫穷,多维度贫穷指数法将33%的权重放在受评审者接受教育的年数上,并将6.25%的权重放在其财务状况上。[6]

由于调查机构使用不同定义和基础的小样本进行调查,导致对印度在1950年代至2010年代期间的贫穷估计数据有很大的差异。 印度政府表示该国于2019年的人口中,根据联合国千年发展目标 (MDG) 计划所采购买力平价国际比较计划的标准,有6.7%(约8,000万人)低于官方的贫穷门槛(1.25美元)。[7][8][9][10]根据该国智库国家转型研究院)(NITI Aayog)发布的第二版多维度贫穷指数(MPI),印度约有14.96%的人口处于多维度贫穷状态。[11]MPI针对人们于健康、教育和生活水准方面同时受剥夺的情况进行衡量,每个维度具有相同的权重。 这些受剥夺情况是使用与联合国永续发展目标 (SDGs) 相关的12个指标来测量。[12]NITI Aayog于2023年7月17日发布的报告中指出该国贫穷穷人口比例显著下降,从2015-16财务年度的24.8%下降到2019-21年的14.9%。 改善受益于营养、受教育年数、卫生和烹饪燃料补贴方面的改进。[13]根据这份报告,印度在2015-16财务年度至2019-21财务年度期间,约有1.35亿人已摆脱多维度贫穷。[14]

印度在英属印度时期的19世纪末至20世纪之初,贫穷问题持续加剧,并在1920年代达到高峰。[15][16]印度在前述期间出现的多次饥荒(参见印度饥荒)和疾病循环中,导致数百万人丧命。[17][18]印度于1947年独立后,设法避免发生大规模的饥荒死亡事件。[19]而该国从1991年开始,由于经济快速成长,导致极端贫穷人口大幅减少。[20][21]然而那些已脱贫人们的经济生活仍处于脆弱状态。[22]根据印度经济学家苏雷什·滕杜尔卡尔领导的委员会所提报告中采用的统计法,印度于2009-10财务年度的贫穷人口为3.54亿(占全国人口的29.6%),2011-12财政年度为2.69亿(占全国人口的21.9%)。[23]印度经济学家兰加拉詹领导的委员会于2014年指出,2009-10财务年度该国的贫穷人口为4.54亿(占全国人口的38.2%),2011-12财务年度为3.63亿(占全国人口的29.5%)。[24]德意志银行发表的研究报告,估计印度中产阶级人口接近3亿。[25]如果前述的成长趋势持续,印度于全球GDP的占比将从2016年的7.3%显著提高到2020年的8.5%。[26]印度于2012年约有1.7亿人(占印度人口的12.4%)生活在贫穷线以下(定义为每日1.90美元,相当于123.5卢比),比2009年的29.8%有所改善。[27][28]两位经济学家桑迪亚·克里希南(Sandhya Krishnan)和尼拉吉·哈特卡(Neeraj Hatekar)在其共同发表的论文中提出印度有6亿人(即超过印度人口的一半)属于中产阶级。[29]

亚洲开发银行估计印度人口为12.8亿,2010年至2015年的平均人口成长率为1.3%。 印度于2014年的15岁及以上人口的就业率为9.9%。 6.9%的人口仍生活在国家贫穷线以下,于2018年12月,该国有6.3%的人口生活在极端贫穷中。[30]世界贫穷时钟根据世界银行等机构提供的最新数据,动态追踪印度的贫穷趋势。 印度根据最近的估计,正稳步迈向实现永续发展目标,并有望在2030年前将该国的极端贫穷人口消除。[31]根据总部位于英国的非政府组织乐施会的报告,印度目前1%的富裕人口拥有该国73%的财富,而占该国一半人口的6.7亿贫穷人口的收入仅成长1%。[32]

Remove ads

贫穷的定义

贫穷是指缺乏足够的物质财产或收入以满足个人基本需求的状态。 贫穷可能由社会、经济和政治因素所导致。 所谓赤贫(极端贫穷)指的是完全缺乏满足基本生活所需的资源,例如食物、衣物和住所。

- 经济衡量标准

贫穷有几种不同的的定义,学者们对于何者适用于印度有不同的看法。[33][34]印度国内则同时使用根据收入和基于消费力的统计来定义。[35]而在印度之外,世界银行和联合国机构则用更广泛的定义 - 根据购买力平价 (PPP) 以及相对的名目数字,来比较各国之间(包含印度)的贫穷状况。[36][37]印度每个邦均设有自己的贫穷线,以确定邦内有多少人生活在贫穷线以下,并反映出区域经济状况。 这些定义上的差异导致对印度贫穷状况的描述是既复杂且矛盾(无论是在国内或是与世界其他发展中国家相比)。[38]

世界银行于2012年采用新的贫穷衡量标准后,发现印度的贫穷人口数量居全球之冠,也反应出该国拥有庞大人口的现实。然而若按百分比计算,其贫穷率比其他有众多贫穷人口的国家略低。[39]总部设于维也纳的智库"世界贫穷时钟"于2018年7月提出报告,指出印度仅有5.3%(或7,060万)的人口生活在极端贫穷中,而尼日利亚则有44%(或8,700万)的人口生活在极端贫穷中。 尼日利亚和刚果民主共和国于2019年在每日收入低于1.9美元的人口,合计后超过印度的。[40][41]虽然印度可能在预定时间内实现联合国的永续发展目标 - 消除国内的极端贫穷,但该国仍有很大部分人口的每日生活费低于3.2美元,让印度经济牢固陷于中低收入经济体的范畴。

印度以往与许多国家一样,[42]一直采用能维持生计的食物标准来定义和估计。 但估计方法已经修订。 印度目前的官方贫穷率是基于其印度计划委员会援用所谓的滕杜尔卡尔方法(Tendulkar methodology)而得的结果。[43]此法并非根据个人年收入,而是根据其在一定时期内对一篮子基本必需品的消费或支出来定义。 这种方法为农村地区和城市地区设定不同的贫穷线。 印度从2007年起将其官方贫穷线设定为农村地区每天26卢比(0.43美元),城市地区每天32卢比(0.53美元)。[44]这些数字低于世界银行所采每日1.25美元的贫穷线定义,而类似于中国2008年的的官方贫穷线 - 每日0.65美。[45]

世界银行的国际贫穷线定义以购买力平价作基础 - 每日1.25美元。[46][47]设定此定义的动机在于当换算为各国当地货币时,相同商品和服务的价格可能存在显著差异。 因此对贫穷进行现实的定义和比较,就该将此生活成本的差异列入考虑,即必须以购买力平价 (PPP) 为基础。货币波动和名目数字因此变得不那么重要,购买力平价是基于人们可购买的一篮子基本必需品所需的当地成本。 根据世界银行于2014年所采的购买力平价定义,印度的贫穷率显著较之前的估计为低。[38]

- 混合、半经济和非经济指标

对于贫穷的混合、半经济和非经济指标与经济衡量标准一样,也有多种,学者们对于何者适用于印度也存在争议。 例如研究人员丹德卡尔(Dandekar)和拉特 (Rath) 在1971年提出一种以摄取热量的测量贫穷率法。[48]研究人员阿尔凯尔等人 (Alkire et al.) 于2011年提出一种称为多维度贫穷指数 (MPI) 的贫穷率测量法,其中只将6.25%的权重放在个人拥有的资产上,而将33%的权重放在教育和在学年数上。[6]所有用来衡量不同国家(包括印度)贫穷率的非经济指标,皆存在争议。[49][50]

NITI Aayog于2023年发布《国家多维度贫穷指数:对进展的回顾(2023年)》。[51]下表所列为回顾中有关印度每个邦和联邦属地多维度贫穷人口占总人口的百分比,以及2015-16财政年度至2019-21财政年度期间贫穷人口比例的变化:[52]

- 与其他国际定义比较

印度的家庭贫穷线计算法是将家庭内所有成员的人均贫穷线进行累加。 这种做法与许多发展中国家相似,但与美国等发达国家不同,后者根据每个新增家庭成员,以数字递增方式调整其贫穷线。 例如美国于2014年单人家庭的贫穷线为一年11,670美元,而4人家庭的贫穷线为一年23,850美元(平均每人一年5,963美元)。[58]此差异出自各国的经济现实。 印度家庭可能包含有在世的祖父母、父母和子女。 尤其是在农村地区,这些人通常不会产生或有可观的租金支出,与大多数已开发、城市化经济体的住房情况不同。 无论是哪种情况,食物和其他生活必需品的成本都由家庭成员共同分担。 然而在发达国家的贫穷家庭中,每月支出中较大的部分是食物,而在已开发经济体中的住房、交通和其它生活必需品的费用会显著更高。[59]

印度目前用于计算贫穷率的指标有两个。 第一个是一篮子商品,包含食物项目,但未把房屋隐含价值、任何交通工具价值或家庭成员创造、种植或使用而无需金钱支出的其他必需品的经济价值包括在内。 第二个是在第一个指标的基础上,增加住房租金价值和交通成本,但不包括别的项目,[60]这种方法与发达国家处理非现金收入等值和贫穷线的计算方式有异曲同工的结果。[61][62]

印度于2014年的官方贫穷线为农村地区每月972卢比(11美元)和城市地区每月1,407卢比(16美元),但尚未正式采用。 目前的贫穷线为农村地区每月1,059.42卢比(购买力平价为62美元)和城市地区每月1,286印度卢比(购买力平价为75美元)。[63]印度的全国平均贫穷线与各邦的贫穷线不同。 例如在2011-12财政年度,朋迪治里(联邦属地)的贫穷线最高 - 农村地区为每月1,301卢比(15美元),城市地区为每月1,309卢比(15美元)。而奥迪萨邦的贫穷线最低 - 农村地区为每月695卢比(8美元),城市地区为每月861印度卢比(9.9美元)。[64]

Remove ads

贫穷盛行度和估计

总结

视角

部分印度地区在19世纪和20世纪初的英属印度时期曾出现贫穷普遍扩散的现象。[15][65]英国统治者从18世纪开始实施一系列政策,减少印度工匠制造的服装和其他成品,导致印度此类产业凋敝。 他们反过来从英国扩张中的工业体系进口这些产品,殖民当局于此同时又鼓励将更多土地转为农田,并增加印度农产品出口。[66][67]

在恒河流域东部,例如现在的北方邦、比哈尔邦、贾坎德邦和西孟加拉邦地区开辟土地,专用于种植罂粟以生产鸦片,随后出口到东南亚和东亚(尤其是中国)。 英国东印度公司最初对这些出口拥有垄断权,随后英国殖民机构也享有此权利。[68]

前述从工业转向农业的做法对印度的经济影响巨大,[69]迄1850年,有近1,000平方公里的肥沃恒河流域土地用于种植罂粟。 之后导致两次鸦片战争,第二次鸦片战争发生于1856年至1860年间。 中国被迫开放鸦片进口后,殖民地政府将更多土地用于种植罂粟。[67]印度的鸦片种植业在1850年到1900年之间不断扩大,超过50万英亩(略微高于2,000平方公里)最肥沃的恒河流域农田被用于此目的。[70]此外,殖民官员拥有的鸦片加工厂在瓦拉纳西(北方邦)和巴特那(比哈尔邦)扩张,从孟加拉到香港等东亚港口的鸦片运输也扩大规模,均由英国垄断。 印度到20世纪初有4分之3的人口从事农业,饥荒频仍,以10年为一单位的人均食物消费量都在下降。[16]爱尔兰裔英国辉格党 (英国)政治家埃德蒙·伯克在英国下议院提出东印度公司治下印度时期及其对印度贫穷的影响,并于1778年对东印度公司官员华伦·黑斯廷斯发起弹劾(参见弹劾华伦·黑斯廷斯),指控中包括其对印度经济的管理不善(黑斯廷斯最终于1785年被宣判无罪)。 印度历史学家拉贾特·坎塔·雷认为东印度公司于18世纪在孟加拉建立的经济体制是一种掠夺,对印度传统经济造成灾难,将当地粮食和货币储备耗尽,加上征收高额税赋,助长1770年发生的饥荒,导致3分之1的人口死亡。[71]英国议会于19世纪末就印度频繁发生的饥荒,以及由于殖民地政府命令将农业用地从种植粮食作物转种植鸦片用于出口,导致印度人贫穷事项进行过辩论。[67][70]

这些殖民政策让失业的工匠转作农业,将印度逐步转变为充斥土地、非技术劳动力和低生产力的地区,既缺乏资本,又知识不足。[15][16]若以1973年的卢比币值调整通货膨胀因素计算,1885年印度农业劳工的平均年收入为7.20卢比,而当时的贫穷线为每年23.90卢比。 政策不仅让当地人平均收入低于贫穷线,导致严重贫穷程度。 严重程度在1885年至1921年间进一步增加,随后才逆转。 印度的赤贫率在1930年代始终维持在非常高的水平。[15][73]殖民政府的征税政策及其承认扎明达尔和曼萨布达尔(两种蒙兀儿帝国贵族阶级)的土地所有权,让极少数的家庭变得富有。 此外,这些政策削弱较贫穷的农民对土地和信贷的支配能力。 贫民丧失土地和实际工资停滞不前,将社会整体的贫穷程度更进一步加剧。[15][74]

1936年的国家规划委员会(National Planning Committee)描述当时印巴尚未分治的土地上令人震惊贫穷状况:[75]

(...) 缺乏食物、衣物、住房以及人类生存的其他一切必需品... 发展政策的目标应该是将人民的严重贫穷消除。

——节自贾瓦哈拉尔·尼赫鲁于1946年的著作:《发现印度(The Discovery of India)》

印度学者苏利亚纳拉亚纳(M. H. Suryanarayana)指出国家规划委员会于1936年制定目标,目的为经由设定营养(成年工人每日2,400至2,800卡路里)、衣物(人均每年30码布料)和住房(人均100平方英尺)等方面的目标来缓解贫穷。[75]将贫穷与营养、衣物和住房联系起来的方法在印度独立后仍被延续。

然而这类减贫目标仅停留在理论层面,行政权力仍掌握在英国殖民者手中,印度人仍受贫穷肆虐。 例如在1943年,当时印巴尚未分割地区的农业产量虽然有所上升,而发生的孟加拉饥荒导致数百万人因饥饿、疾病和贫穷而丧生。 相当于今日的孟加拉邦、比哈尔邦、东部北方邦、贾坎德邦和奥迪萨邦地区的贫穷状况极为严重,整个家庭和村庄被完全摧毁。 村庄工匠及以维持生计为目的的农耕家庭因缺乏食物、营养不良和一波波的疾病而失去性命。[18]这发生于1943年的饥荒并非单一事件。 在19世纪末和20世纪上半叶期间,每隔5到8年就发生一次,让印度逐步陷入更为贫穷的状态。 英属印度在1876年至1879年的饥荒期间有610万至1,030万人饿死,而在1896年至1898年的饥荒期间,又有610万至840万人饿死。.[76]同行评审医学期刊《刺胳针》上有文章报导,英属印度于1896年至1900年间有1,900万人因为饥饿和极端贫穷而亡。[77]麦克唐纳爵士于1900年看到当地人的苦难和贫穷,将情况描述为:" 在孟买的人们像苍蝇一样,成群死亡。"[78]

Remove ads

学者米纳斯 (Minhas) 对1950年代印度贫穷率的估计,认为贫穷率具有周期性,并且与每年的作物收成密切相关。 米纳斯不同意以热量作为衡量贫穷的基础,并提出一种基于每年实际支出(每年240卢比)的贫穷线。 在1956-57年这个丰收年,他计算出印度的贫穷率为65%(2.15亿人)。[79][80]米纳斯估计1960年的贫穷率为59%。[81]

经济学者于1962年成立一工作组,试图为印度设定贫穷线。[82][83]该工作组利用维持生存所需的热量以及在印度不同农村地区购买这些热量所需的收入,推导出1960-61财政年度价格水平每月20卢比的平均贫穷线。[84]

于1960年代对印度贫穷率的不同估计间差异很大。 代表当时的印度政府的丹德卡尔和拉特估计1960年代印度的贫穷率基本上维持在41%的水平。 相比之下,研究人员奥贾 (Ojha) 估计1961年印度有1.9亿人(44%)生活在官方贫穷线以下,到1967年,贫穷人口的数量增加到2.89亿人(70%)。 研究人员巴尔丹 (Bardhan) 的结论是印度的贫穷率在1960年代有所上升,最高达到54%。[81][85]于1960年代,每年所得高于240卢比贫穷线的人群也属于经济脆弱群体,生活状况同样不理想。 米纳斯估计印度于1963-64财政年度有95%人口每年生活费为458卢比,而最富有的5%人群平均每年生活费为645卢比(所有数字均以1960-1961年币值进行通胀调整)。[79]

Remove ads

丹德卡尔和拉特于1971年使用每人每天2,250卡路里热量摄取量来定义印度的贫穷线。[86]他们利用1960-61财政年度国家样本调查局 (NSSO) 关于家庭支出的数据,结论是农村居民为达到这种食物摄取量和其他日常必需品,每年需要170.80卢比(每月14.20卢比,按1971年币值调整)的年收入。 城市居民每年需要271.70卢比(每月22.60卢比)。而这项研究的结论是印度于1960-61财政年度,40%的农村居民和50%的城市居民生活在贫穷线以下。[87]

减贫一直是印度规划委员会的"最小需求和有效消费需求预测工作组(Planning Commission's Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand of the Perspective Planning Division)"的工作动力来源。 该工作组于1979年将不同年龄组、活动水平和性别的热量需求差异列入考虑。工作组估计为满足食物需求,1973-74财务年度农村地区人均每月消费支出为49.09卢比,城市地区为56.64卢比,可作为适当的贫穷线指标。[88]

印度的贫穷率于1970年代和1980年代依然很高,而催生诸如"消灭贫穷"(Garibi Hatao)等政治口号,在当时的选举期间被广泛使用。[89]根据印度1970年代的官方贫穷线,农村地区的贫穷率超过50%。[90][91]

此外印度政府又通过《1976年债务劳动制度(废除)法》,目的在终结债务劳动 - 这种制度会导致贫穷代代相传。[92]但因执法不力,此制度至今仍然存在。[92]

Remove ads

印度政府于1993年成立另一专家小组,由经济学家D.T. Lakdawala担任主席,负责审查印度的贫穷线。此专家小组建议由于印度不同区域的经济差异巨大,应该为每个邦设定贫穷线。印度为此以1973-74财政年度为基准年,制定一份标准商品清单,对全国各邦的这类商品进行定价。每年可重新将这一篮子商品定价,以为不同地区间进行比较。之后印度政府使用此法的修改版本来计算印度的贫穷线。[93]

印度于1990年代出台的不同贫穷估计间有很大差异,部分原因是使用方法不同,部分原因是他们调查所用的样本很小。例如一份于2007年发布的报告,使用的是1990年代后期数据,指77%的印度人每天的生活费不足20卢比(约0.50美元)。[94]相比之下,为世界银行撰写研究报告的S.G.Datt估计印度于1994年的全国贫穷率为35%(按照印度当时官方贫穷线 - 人均49卢比,并用1974年6月的农村价格调整消费者物价指数)。[91]

Remove ads

为印度农村开发部(Ministry of Rural Development)撰写研究报告的N.C. Saxena所率领委员会则使用1972年至2000年的数据,在对印度贫穷的经济分析中,将热量摄取量与名目收入分开,指出50%的印度人生活在贫穷线以下。[91]相比之下,印度计划委员会则认定贫穷率为39%。

印度国家应用经济研究委员会(National Council of Applied Economic Research,NCAER )估计,48%的印度家庭年收入超过90,000卢比。根据NCAER的数据,印度于2009年共有2.22亿户家庭,赤贫家庭(年收入低于45,000卢比(520美元))仅占其中15.6%,约3,500万户(约2亿人)。另有8,000万户家庭的收入水平为每年45,000卢比(520美元)到90,000卢比(1,000美元)之间。这些数字与世界银行对"贫穷线以下"家庭的估计相似,后者总计约为1亿户(约4.56亿人)。[95]

由苏雷什·滕杜尔卡尔领导的印度贫穷线以下人口调查委员会于2009年11月提出报告,[96]其中包含一种新的贫穷线计算法,基准为每月或每日的人均消费支出。农村地区的贫穷线为每月816卢比(或每日27卢比),城市地区则为每月1,000卢比(或每日33卢比)。根据此法,印度于2009-10财政年度位于贫穷线以下的人口为3.54亿(占总人口29.6%),2011-12财政年度则为2.69亿(占总人口21.9%)。[97]

Remove ads

印度储备银行在其2012年的年度报告中指出果阿邦的贫穷率为印度最低 - 5.09%,而全国平均水平为21.92%。[7]下表列出各邦或联邦属地的农村、城市和综合贫穷线以下(BPL)百分比的贫穷统计数据。[7]下表中,每一类别统计数据的最高者以浅红色标记,最低者以浅蓝色标记。

Remove ads

世界银行在过去25年中曾多次审查其在贫穷的定义和计算法。世界银行于1990年初将赤贫线定为每天1美元。然后在1993年修订,使用当年美元通货膨胀率调整的购买力平价(PPP)基础,将赤贫线设定为每天1.08美元。世界银行于2005年经广泛研究后,提高全球贫穷线的衡量标准。[5]此后世界银行将依照2005年购买力平价标准 - 每天生活费1.25美元 - 定为贫穷线。这一衡量标准已受媒体和学术界广泛采用。

世界银行于2914年5月在重新审视其贫穷定义、方法论以及全球经济变化后,提出对购买力平价计算法、国际贫穷线又有一次重大修订,并以2011年美元为基准将指数调整。[38]新方法建议将贫穷线设定每天1.78美元。根据世界银行修订后的方法,印度截至2013年有1.796亿人低于新的贫穷线,中国有1.376亿人,全球有8.723亿人。换言之,印度虽然占世界总人口的17.5%,却占世界贫穷人口的20.6%。[10][38]世界银行于2015年10月将国际贫穷线更新为每天1.90美元。

由印度经济学家C. Rangarajan领导的印度贫穷线估算调查委员会于2014年6月提出报告。[98]将Tendulkar领导委员会提出的每月或每日人均消费支出计算的贫穷线做修改。[99]新的农村地区贫穷门槛定为每月972卢比(每日32卢比)。城市地区的贫穷门槛则定为每月1,407卢比(每日47卢比)。印度根据此法估算,在2009-10财务年度贫穷线以下的人口为4.54亿(占总人口38.2%),2011-12年财务年度则为3.63亿(占总人口29.5%)。[100]

世界银行从2017年11月开始使用两条新的国际贫穷线来报告各国的贫穷率:一条为每天3.20美元的"中低收入"线,另一条为每天5.50美元的"中高收入"线。原先每天1.90美元贫穷线仍然保留。新设的贫穷线有两个目的 - 衡量不同国家在满足基本需求方面的差异,并促进更准确的跨国比较。具体而言,它们考虑到较富裕国家可能需要更高的生活成本才能达到与其他国家相同的水平。此外,这些标准有助于在发展中国家内部和跨发展中地区进行基准评估,而促进更为全面了解。以印度为例,它属于中低收入国家。根据世界银行数据,如果每天以3.20美元的贫困线来衡量,该国在2011年有60%的人口(相当于7.63亿人)生活在贫困线以下。[101]

Remove ads

印度统计暨计划执行部于2022年8月至2023年7月期间进行一项家庭消费支出调查(HCES),并于2024年2月24日发布概况说明书。[102]这项关于家庭消费支出的调查目的为分别针对农村和城市地区,估算家庭每月人均消费支出 (MPCE) 及其分布情况。。[103]下表为2022-23财政年度全印度各分位数类别的每月人均消费支出(以卢比计):[104]

*包括透过各项社会福利计划而免费取得和消费的若干物品消费量。

印度最大的银行 - 印度国家银行根据上述消费支出调查提出,印度于2022-23财政年度农村贫穷率为7.2%,城市贫穷率为4.6%。印度国家银行的报告采用基于苏雷什·滕杜尔卡尔领导的委员会所建议,新的基于消费支出的印度贫穷线 - 农村地区为每人每月1,622卢比,城市地区为每人每月1,929卢比。[105][106]

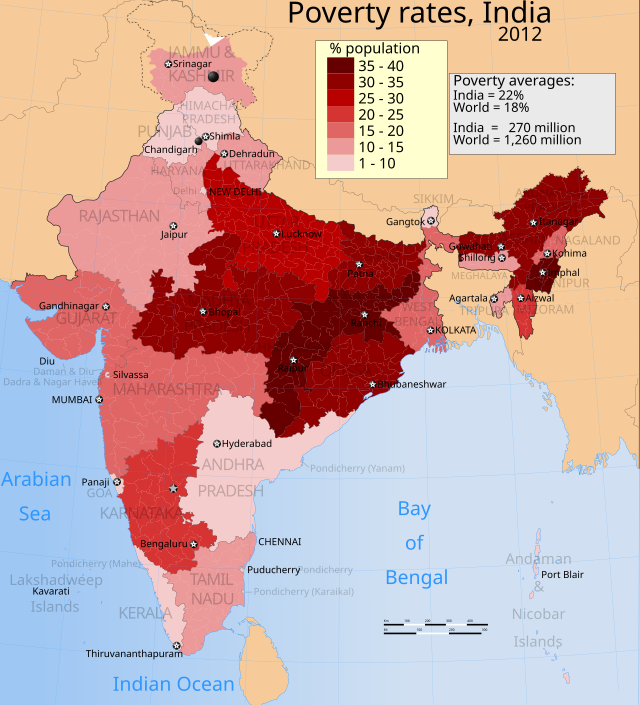

Remove ads

其他衡量标准,例如半经济多维贫穷指数(MPI),定义中的教育和在学年限有33%的权重,收入和拥有资产有6.25%的权重,印度有6.5亿人(占总人口的53.7%)被归为MPI贫穷者。[6]这类MPI定义中的贫穷人口,有4.21亿人集中在印度北部和东部的8个邦:比哈尔邦、恰蒂斯加尔邦、贾坎德邦、中央邦、奥迪萨邦、拉贾斯坦邦、北方邦和西孟加拉邦。根据于2005年在各邦采集的小样本数据,印度各邦半经济贫穷衡量标准MPI为:[107]

其他贫穷衡量标准

根据一于2011年发布的新闻报导,联合国预计印度和中国在未来4年内将有多达3.2亿人摆脱极度贫穷,其中印度的贫穷率预计将从1990年的51%降至2015年的约22%。[108]联合国还指出在南亚,只有印度有望在2015年的目标日期前将贫穷人口减少一半。[108]联合国千年发展目标计划指出印度已在2015年实现将贫穷人口减少一半的目标。联合国报告称迄2011年,印度12亿人口中有24.7%的人生活在贫穷线以下(收入低于每天1.25美元)。这比例于1994年为49.4%。印度设定的目标是到2015年将这一比例降至23.9%。[109]

根据瑞士信贷研究所编制的《2016年全球财富报告》,[110]印度是全球第二大贫富差距悬殊的国家,其中1%的最富有人口拥有全国58%的财富。[111]

根据世界粮食计划署的数据,约有21.25%的印度人口每天的生活费不足1.90美元。世界粮食计划署还表示印度的营养不良人口在全球的占比已达到4分之1。[112]

- 全球饥饿指数

全球饥饿指数(GHI)将以下三个因素,每个各占3分之1权重纳入考量:

- 营养不良人口比例: 衡量一个国家人口中营养不足的比例。

- 五岁以下儿童体重身高比过低的流行率: 反映儿童发育不良的情况。

- 五岁以下儿童死亡率: 衡量儿童健康和生存状况的整体指标。

GHI将这三个因素结合起来,以全面评估一个国家或地区的饥饿程度。

根据2011年的GHI报告,印度在过去20年中的表现提高22%,从1990年到2011年间的30.4降至23.7。[113]然而从2001年到2011年,印度的进展甚微,仅提高3%。2014年全球饥饿指数显示印度儿童体重不足百分比的大幅下降,帮助印度改善其饥饿记录。印度现在于76个新兴经济体中排名第55位。印度5岁以下儿童体重不足的流行率于2005到2014年期间从43.5%降至30.7%。[114]

贫穷:2011-2012年按种姓划分的人口百分比 [115]

以下是于2011-12财政年度进行的一项调查结果。当时印度的总人口为1,276,267,631

按种姓划分的人口分布:[115]

不同种性中的贫穷分布:[115]

从上面两个表格,可汇整出印度种性于全国人口的分布,与不同种性贫穷人口在全国贫穷人口中的分布:

附注:

- FC - Forward Castes (前进种姓)

- OBC - Other Backward Classes (其他落后阶层)

- SC - Scheduled Castes (表列种姓)

- ST - Scheduled Tribes (表列部落)

Forward Castes通常被认为是传统社会等级中较高的种姓,而Other Backward Classes、Scheduled Castes和Scheduled Tribes则被认为是社会经济地位相对较低的群体。Scheduled Castes和Scheduled Tribes在印度宪法中享有一定的保护和优惠待遇。

基于社会和宗教阶层的印度贫穷状况:

由Rajindar Sachar领导的委员会调查印度不同社会和宗教阶层的贫穷状况。[116]

减贫

印度政府和非政府组织从1950年代起已发起多个计划以设法减贫,包括提供食品和其他必需品补贴、增加贷款管道、改善农业技术和价格支持、促进教育以及推动计划生育。这类措施有助于消除饥荒,将赤贫水平降低一半以上,并将文盲和营养不良的现象改善。

虽然印度经济在过去二十年中稳步增长,但在社会群体、经济群体、地理区域以及农村和城市地区之间的增长并不均衡。[117][118]在2015-16财政年度,安得拉邦、比哈尔邦和中央邦的邦内生产毛额增长率高于马哈拉什特拉邦、奥迪沙邦或旁遮普邦的。[119]在印度,人们对经济发展的关注点正从单纯追求GDP增长转向更全面的发展模式,即兼顾各个阶层和领域的包容性增长。[120]印度在摆脱赤贫方面已取得长足进步,但仍面临严峻挑战,尤其是在健康和教育等领域,其发展水平甚至不如一些邻国。[121]

虽然印度在经济上有显著的进展,但仍有4分之1的人口生活在政府规定的每日32卢比(约0.6美元)的贫穷线水平之下。[122]

根据印度在2001年所进行的人口普查,有35.5%的印度家庭使用银行服务、35.1%拥有收音机或晶体管收音机、31.6%拥有电视、9.1%拥有电话、43.7%拥有自行车、11.7%拥有速克达、摩托车或轻便摩托车、2.5%拥有汽车、吉普车或箱型车及34.5%的家庭并无前述的资产。[123]印度工业联合会主席Sanjiv Bajaj,呼吁增设更多银行和非银行金融公司,让更多人能够享受到金融资源。[124]

根据印度电信部下属电信局的数据,印度截至2012年12月的电话普及率已达73.34%,但年增长率却下降-4.58%。[125]这与一个4口之家年收入达到137,000卢比(1,600美元)时就能负担得起其中一些实用电信器材的事实相符。

世界银行发表的千禧年发展目标对2014-15年的全球监测报告指出,印度在2008年至2011年间的减贫人数全球第一,约有1.4亿人脱离赤贫。[126]根据NITI Aayog于2023年7月17日发布的报告,印度于2015-16年至2019-21财政年度期间有1.35亿人口脱离多维贫穷。该报告的数据来自2019年至2021年间进行的全国家庭健康调查,是该国第二次发布国家多维贫穷指数。[127]印度政府从1950年代初期开始启动各种计划,以帮助穷人实现粮食生产的自给自足。其中一些方案有粮食配给卡和对基本商品的价格控制,特别是在全国以受控价格提供食品。这些工作在1950年至1980年间虽然达到防止发生饥荒的目的。但对消除或减少农村或城市地区的贫穷方面却不尽理想。[128]

印度从1991年起的快速经济增长是贫穷人口大幅减少的主要原因之一。[20][21][129]另一被提到的原因是印度启动社会福利计划,例如《马哈特玛·甘地全国乡村就业保障法(2005年)》(MGNREGA)和公立学校的"午餐计划"。[130]在2012年所做的一项研究中,研究者Klonner和Oldiges的结论是MGNREGA有助于缩小农村贫穷差距(农村贫穷强度)和季节性贫穷,但无法将整体贫穷减少。[131][132]然而令人不安的是印度贫穷人口却在增加中,而且是在最贫穷的阶层中发生。根据印度人口普查局最新发布的统计数据,在表列部落中,2001年有44.7%的人是农民,在自己的土地上工作,然而这个比例在2011年下降到34.5%。在表列种姓中,同一时期这比例从20%下降到14.8%。人口普查的其他数据也证实此点,数据还显示在他人土地上工作的人(无地劳工)的数量,在表列种姓中从2001年的36.9%增加到44.4%,在表列部落中从45.6%增加到45.9%。[133]

世界银行在一份报告中指出,印度在过去15年中取得超过7%的平均经济成长率,并持续帮助数百万人脱贫。另一国际金融机构的报告还提出印度在过去三十年中将贫穷率减半,并且在大多数人类发展成果方面取得显著改善。世界银行预计增长将持续下去,未来十年内消除极度贫穷的目标将可达成,但同时也警告说,印度的发展轨迹面临相当大的挑战,仍有影响其消除赤贫目标的可能。[134]

联合国报告

联合国报告指出印度在2005-06年至2019-21财政年度期间成功帮助该国4.15亿人口脱离多维贫穷,并强调印度在各项指标上的贫穷程度均有所降低。此外,印度也是25个在15年内将全球多维贫穷指数减半的国家之一,这是一项重要成就。[135]

参见

参考文献

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads