热门问题

时间线

聊天

视角

绝对君主制

君主擁有絕對權力的政體形式 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

绝对君主制(英语:Absolute monarchy),又称君主专政、君主专制、专制君主、专制君主制、绝对君主制、绝对君主专制、绝对主义王权、绝对王权、绝对君权、君主独裁等,也称绝对主义(英语:absolutism),为通过专制主义统治的君主制,将国家的统治权力集中在君主一人身上,也是政治学概念中定义的一种政体。

在西欧,君主专制接续在封建主义之后。在欧洲封建主义时期,君权大多数情况下受制于封建制度和封建法律、贵族阶层的政治权力、圣职者的宗教权力与资产阶级的经济权力,如欧洲文艺复兴时期以前的君权;而文艺复兴时期以后,天主教教权的衰落和资本主义经济的发展,使得欧洲各国国王有机会收拢权力,加强专制[1]。

16世纪至18世纪,欧洲确立了君主制政体,将君主作为国家主权的体现与唯一代表,遵循法治,依照宪法与自然法而运作,不受到封建传统与基督教会的制约,因此又被称为无限君主制。法国国王路易十四说的“朕即国家”(法语:L'état, c'est moi),具体代表绝对主君制的运作方式[2]。法兰西国王路易十四与俄罗斯皇帝彼得大帝为绝对君主制的代表[2]。

17世纪的英国,通过大宪章限制君主权力,将君主制改造为有限君主制,主权的基础由君主改为人民,在19世纪之后,绝对君主制在欧洲消失[3]。

在中国,接续在周朝封建制度之后,出现的秦汉帝国,开始了中国的君主专制[4][5]。中国在明朝以后,皇帝加强中央集权,历史学家钱穆认为此时的中国才正式成为君主专制政体[6],例如明朝开国皇帝明太祖朱元璋废除宰相,集政务大权于一身,到了明成祖以后才重新设置正五品的内阁大学士作为皇帝的秘书官[7];清朝皇帝进一步加强了君主专制,设立军机处作为皇帝的执行机关,所有政令皆由皇帝直接发布[注 1][8]。

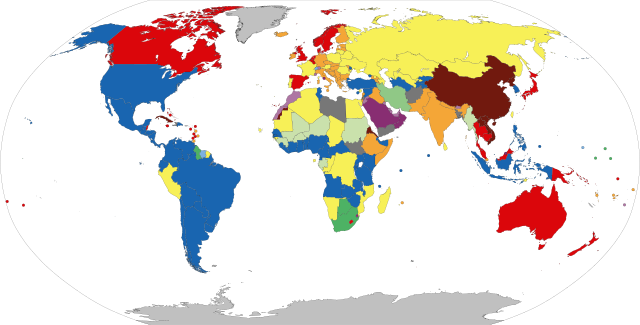

在19世纪后,受民主思潮的冲击,采用绝对君主制的国家逐渐减少[9],目前仍然采行绝对君主制的国家如下:沙特阿拉伯、阿曼、文莱、卡塔尔、阿联酋[10][11]、斯威士兰。

Remove ads

概论

绝对君主制源自16世纪欧洲,在绝对君主制出现之前,欧洲各国的君权大多数情况下受制于封建制度和封建法律、贵族阶层的政治权力、圣职者的宗教权力与资产阶级的经济权力,需要与各阶级分享权力。在16世纪文艺复兴时代以后,因为民族国家出现,天主教会教权的衰落,贵族力量分化以及资本主义经济的发展等多重因素,使得欧洲各国国王有机会收拢权力,加强专制,国家主权集中在君主一人身上,因此称为绝对君主制[1][4][5]。

马基雅维利主义和霍布斯早期的思想,从客观论述了身为国家元首与政府首脑的君主应该拥有绝对的政治权力,君主处于超脱各阶层利益的存在,代表唯一的国家主权,可以更好地保护整个国家的利益、应对各种阶层势力之间的角力。托马斯·霍布斯在《利维坦》中提出人类在自然状态下,是人对人的战争。为了打破这种自然状态,需要经由社会契约,形成绝对主权,以获得和平与秩序。霍布斯引用古希腊的政体三分法,将一切政体分为民主制(democracy)、君主制(monarchy)与贵族制(aristocracy)三类。将来自社会契约的绝对政治权力只交给单一一人时,这种君主制政体,霍布斯相信这是最佳的政体[12][13]。这个流派认为君主权力来自社会契约,由人民给与,仍应该受到基本法、自然法、宗教法等的限制,以取得正当性。

基督教早期教士,认为上帝权力独一、绝对、不可分割的想法。早期教士经常以君主制来比拟上帝的统治权力[14]。但到了启蒙时代,在宗教改革运动之后,上帝权力被世俗化为国家权力与君主权力,在法国,如让·博丹、雅克-贝尼涅·波舒哀等人,他们与霍布斯相同,认为国家主权是绝对的,不应受到任何限制,而君主是国家主权的唯一代表。让·博丹等人主张君权神授,君主受到上帝托付,因此得以执行国家主权,在他们的理论中,君主不应受到法律的限制,但是因为君主的权力来自上帝,在这个流派的思想中,君主权力仍然应该受到圣经权威与自然法的指引。

受霍布斯等人影响,在法国路易十四时期衍生出绝对君主制(absolute monarchy)这个名词,其政敌则指责他是一种专制主义(法语:despotisme)[15]。在18世纪启蒙运动时期,由于中国儒家思想传入,出现了开明专制(enlightened despotism)一词,此时专制主义受到欧洲各国国王的推崇,无不以“开明专制”自诩,专制主义成为颢学[16]。启蒙运动思想家孟德斯鸠在《论法的精神》一书中,将政府分为三者,民主共和(democratic republics),君主制(monarchies)与君主专制(despotisms)。孟德斯鸠认为,君主制(monarchies)是由法律给与君主政治权力,并由法律限制其权力的欧洲各国的君主制;而中国等东方王朝则是君主专制制度(despotisms),君主依照个人的意志统治国家,不受法律限制,具备反复无常性[17]。

在19世纪后,欧洲学界层将霍布斯等人对国家主权属于绝对、单一、不可分割、转让、不能被限制,但应遵循法治的看法,称为绝对主义(absolutism)或绝对君主制;同时,对absolute monarchy与despotism这两个术语进行区别应用。前者主要被用来描述近代欧洲的君主制,;后者则专用于描述亚洲等东方社会的君主制。如马克思、恩格斯在《共产党宣言》、《家庭、国家和私有制的起源》中,讨论欧洲时,就使用德语:absolutemonarchie、英语:absolute monarchy,而《不列颠在印度的统治》中就使用德语:despotismus、英语:despotism[18][19]。

Remove ads

汉语译名

欧洲学界层将霍布斯等人对国家主权属于绝对、单一、不可分割、转让、不能被限制的看法,称为绝对主义(absolutism);同时,对absolute monarchy与despotism这两个术语进行区别应用。前者主要被用来描述近代欧洲的君主制,并不带有明显的批判意味;后者则专用于描述亚洲等东方社会的君主制。如马克思、恩格斯在《共产党宣言》、《家庭、国家和私有制的起源》中,讨论欧洲时,就使用德语:absolutemonarchie,而《不列颠在印度的统治》中就使用德语:despotismus[20][21]。

日本明治维新后,翻译欧洲政治学书籍,如日本学者加藤弘之《立宪政体略》、尾崎三良《君民同治论》等,引进君主专制或君主独裁等术语。清朝末年,经梁启超等人转介日本译语,专制、专制君主、君权专制或君主专制这些西方政治学术语开始在中国流行[22][23][24][25],但是跟日本情况相同,也不一定会把这些名词是对应到英语:absolute monarchy或英语:despotism区分出来[26]。

Remove ads

历史

欧洲中世纪君主一般也是专制政体,但是受教会、市镇与贵族权力的制约,其君主无法过于违反封建制度和法制,此时还没有形成君主专制政体。伊曼纽·华勒斯坦在1974年出版的《现代世界体系》中提出,欧洲中世纪后期,君主利用世界体系带来的财源,建立国家官僚体系与常备佣兵,因而开始宣扬绝对君权,藉以将原本散在贵族、教会与市镇的权力,收纳到作为国家化身的君主手中;这种权力的绝对化,最终在欧洲产生了绝对君主制。例如在黎希留主教过世后,路易十四自命为国家的代表与化身,不但反过来控制教会,而且长期停开三级会议,一般认为在路易十四之后,法国成为绝对君主制政体。伊曼纽·华勒斯坦认为,世界经济体系的扩张为绝对君主制职称庞大的国家官僚机构提供了经济基础;而国家官僚机构,反过来支持世界经济体系的扩张[27]。还有学者认为,绝对君主制政体的发展可能促进了民族国家的形成[28]。

在启蒙运动时期,绝对君主制政体逐渐传播到欧洲各地。英国的托马斯·霍布斯在《利维坦》一书中支持绝对君主制政体。在法国,君权神授说则是绝对君主制政体的主要理论依据。罗伯特·菲尔默在其《君权论》一书中认为,人类生来就不是自由的,而是隶属于父亲,一个父亲,对于他们子女的生命、自由及财产享有完全的权利,而借由“父权”衍生出“父亲身份的权力”进而可以推及“君权”。根据《圣经》的权威,罗伯特·菲尔麦认为,亚当生来就是父亲,也是全世界的君主,君主对国家的权力来自神的赋与,因此必然享有对臣民的绝对权力;罗伯特·菲尔麦根的由《圣经》出发的主张也用被来为奴隶制合法的辩护。在启蒙运动时期,这些认为国家与君主的权力绝对不受限的学说,结合各国的资本主义改革,从略带贬义的“专制主义”发展成为了带有褒义的“开明专制”。

随着资产阶级革命的兴起,一些传统的绝对君主制国家开始倾向于进行议会制改革,并逐渐演变成了宪政国家。英国政治学家约翰·洛克在《政府论》的上篇针对罗伯特·菲尔麦无限抬高君权的主张进行了批判[29],在下篇则提出他的主张,以人类的自然权利说,支持英国的议会民主。对此,卡尔·施米特在1928年的著作《宪法学说》中认为,现代议会制的形成,是因为资产阶级既反对绝对君主制,又反对绝对民主制,因此融合了贵族制的特征,最终建立了议会制国家[30]。

同一时期的欧洲大陆上,经过资产阶级革命法国大革命之后,法国变成民主共和国,民主共和浪潮扩散到欧洲各地。

Remove ads

商周时期就已经有“溥(普)天之下莫非王土”和“君权神授”的说法。但在先秦,中国的政权仍旧以分封制为主要权力组织形式,到了东周,周天子的权威已经式微,而曾经效忠天子的诸侯则开始分封割据。在这一时期,各个诸侯和国王在自己的封地内具有很大的权力,而且一些封国内部没有再继续分封,而是由国王直接任命官员管理地方事务,但这些国家和封地在名义上又在周天子的统治之下,所以东周后期和周的这些封国是否属于绝对君主制在学界有较大争论和分歧。

有学者将秦朝之后的中国传统王朝都认定是绝对君主制。如金观涛等认为,中国在战国后期,形成绝对君主制之后,进入超稳定结构[31]。

但是这个看法在学界仍存在争议。法国孟德斯鸠认为中国是专制主义(despotism),之后成为欧洲汉学界的主流见解。如马克思提出亚细亚生产方式,认为中国属于专制统治,魏特夫则将中国归类为东方专制主义。

但这些学者认为中国与欧洲的历史发展方式不同,对于传统中国是否为绝对君主制,则持保留看法。在中国也有类似见解,如学者钱穆认为中国朝代虽可说是专制,但王权仍未绝对,不能说是绝对君主制。在《国史大纲》中,钱穆认为中国至元、明、清三代时,才发展为绝对君主制。在1942年论文〈论宋代相权〉中,提出宋朝削弱相权,为进入绝对君主制的前导[32]。其弟子余英时,提出在明太祖废宰相之前,中国帝王权力,受到相权和官僚限制,与士大夫共治天下,并非绝对君主制[33]。但在明太祖借胡惟庸案废中书省和丞相之后,皇帝权力变得绝对,在此之后,直到清朝灭亡为止,中国才是绝对君主制[34]。

自秦朝统一中国后,废除了周天子封建制度,确立了中央集权的君主专制政体,其统治核心是皇帝制度。纵观中国古代专制王朝和皇位的继替,大致有两种类型:同姓相继皇位继承──世袭型,异姓相代改朝换代──更替型。[35]

中国古代君主专制的重要特点是,皇位世袭显示权力不可转移,和皇权至上显示地位至上。秦始皇以皇权为中心建立中央政权组织,设三公九卿。丞相、御史大夫、太尉三个最高官职,通称“三公”。丞相乃百官之首,帮皇帝处理全国政事;御史大夫负责监察百官,亦是副丞相;太尉负责全国军务,不常设。丞相之下还设有诸卿,分管各项事务,属中央职能部门。[36]

汉朝初期沿袭秦制,丞相(或称相国)位高权重,统领政务。汉武帝重用身边工作的人,即内廷尚书,让他们处理机要工作,以此来削弱相权。西汉末年不再设立丞相职务,改设大司徒、大司马、大司空为三公。魏晋南北朝时期,逐步形成尚书省、中书省、门下省的三省体制,分别负责决策、审议和执行,三个省的长官,即尚书令、中书令、侍中都是宰相,相权分散,三权制衡,削弱了相权,保证了皇权至上。隋唐时期确立并完善了三省六部制,之后的朝代基本延续了这种制度。宋朝初期,设中书门下为最高行政机构,长官称“同平章事”,为制约宰相,又增设副宰相参知政事,主管财政大权的三司使和主管军令的枢密使,以此维护皇权独大,但宰相仍有一定权力。至南宋时期三省合一,丞相兼任枢密使,相权提升。元朝时期,设中书省作为行政中枢,不设门下省,尚书省时设时不设,仅元世祖时期与元武宗时期有设置,所以门下省与尚书省的权力皆交给中书省[37],中书右丞相和左丞相乃宰相。元中后期,宰相权大,甚至可左右皇位继承。[38]

明朝初期,承袭了元朝的政治制度,设中书省管理全国行政事务,由左右丞相统管六部。但是鉴于元朝后期,宰相权力过大,以致皇权不稳。所以明太祖朱元璋借胡惟庸案裁撤中书省和丞相,以六部分管全国行政事务,并且直接对皇帝负责,自此真正的宰相制度废除,进一步加强君主专制。[39]明成祖时期,开始出现内阁,后来内阁地位提高,作为秘书的大学士有提皇帝批奏折的拟票权,首席大学士称为“首辅”,部分首辅权大,但大学士本身仍是五品官职,需兼任其它官职提升地位。[40]清初,仿明朝制度,设内阁,置六部,但是议政王大臣会议凌驾内阁六部之上,甚至制约了皇权。康熙时期,以南书房为皇帝秘书处,政出南书房,与内阁、议政王大臣会议三权鼎立,相互制衡。雍正帝设军机处和军机大臣,架空议政王大臣会议,全国军政大权完全掌握在皇帝手中,殿阁大学士则沦为虚职,君主专制更进一步加强。

1911年10月爆发辛亥革命,1912年2月12日,隆裕太后代表6岁的皇帝溥仪颁布《宣统帝退位诏书》,结束了中国两千多年的君主专制制度[41]。

Remove ads

日本是否出现过绝对君主制,在日本学者间存在争议。有一派认为,效法唐帝国模式,孝德天皇推动的大化革新,将权力收归天皇,在这段时间内,日本曾经短暂出现绝对君主制。直到平安时代中期,出现武家政治,日本再度进入封建时代。

有一派认为,明治维新之后,一直到第二次世界大战结束为止,在天皇主权说诠释下的大日本帝国宪法,认为日本国家主权由日本天皇代表,其权力无限制,使日本虽然在名义上是君主立宪制,但实际上则成为绝对君主制[42]。如日本学者清夫信郎曾提出明治宪法是一种“伪立宪的绝对主义政治”。

许多以前实行君主专制的国家,如约旦、科威特和摩洛哥已转向君主立宪制。然而在这些情况下,君主仍然保留庞大的实权,甚至在某些时候议会对政治的影响力被认为可忽略不计。[43][44][45]

在不丹,于2003年举行议会选举和2008年国民议会选举后,政府从绝对君主制转向君主立宪制。

尼泊尔在立宪和专制之间经历了几次更替,这些动荡与尼泊尔内战、毛派叛乱和2001年尼泊尔王室血案有关,尼泊尔君主制于2008年5月28日被废除。[46]

在汤加,国王在2010年之前拥有立法议会的多数控制权。[47]

列支敦士登正朝着扩大君主权力的方向发展,经2003年列支敦士登修宪公投后,列支敦士登亲王得以扩权,英国广播公司将亲王描述为“再次的绝对君主制”。[48]

注释

参考文献

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads