热门问题

时间线

聊天

视角

去斯大林化

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

去斯大林化(俄语:Десталинизация)是指苏联最高领导人斯大林去世之后,以苏联为首的多数共产主义国家展开的一系列自上而下的政策调整和有限度的自由化改革,包括逐渐取消此前集中于斯大林的个人崇拜以及“斯大林模式”[1][2][3][4]。1953年斯大林逝世,1956年2月,时任苏共中央第一书记赫鲁晓夫在苏共二十大上发表了《关于个人崇拜及其后果》的演说,抨击对斯大林的个人崇拜,并首次披露了斯大林在苏联“大清洗”期间所进行的政治迫害和杀戮[4][5][6][7]。赫鲁晓夫等人此后在苏联展开了一系列改革、平反冤假错案,改变了诸多斯大林时期的政策[8][9][10]。与此同时,赫鲁晓夫的演说以及“去斯大林化”的做法在国际共产主义运动中引发了一定混乱[9][11][12],也成为“中苏交恶”的重要诱因[7][13][14]。1964年,第一次“去斯大林化”的浪潮随着赫鲁晓夫的下台而终止[1][2]。

此后,苏联“去斯大林化”的过程一度反复,直至1985年戈尔巴乔夫出任苏联领导人后,第二次“去斯大林化”的浪潮成为其改革运动的一部分,且持续时间长、强度更大[1][2][3]。1991年苏联解体后,俄罗斯、东欧地区的部分国家开始更彻底地清除斯大林元素,展开“去共产主义化”运动和民主化转型[15][16][17]。2008年至2012年梅德韦杰夫担任俄罗斯总统时期,“去斯大林化”出现第三次浪潮[1][2][18]。

Remove ads

第一次浪潮

1953年3月5日,苏联领导人斯大林去世[20]。当时苏联处于严重的危机状态,农村日益贫困,粮食出现危机,住房短缺,日常生活必需品供应紧张,数百万人被关在集中营和监狱之中(古拉格)[10][21][22][23]。与此同时,斯大林的去世导致了苏联共产党党内的一系列权力斗争,直至1955年赫鲁晓夫在政治斗争中巩固了最高权力[4][24]。

1955年秋,关于1930年代苏联“大清洗”以及斯大林应该对这些冤假错案承担责任的各种申报材料已经堆积如山[11]。与此同时,得到平反的人开始从监狱、集中营和流放地重返莫斯科和其他大城市[11]。1955年12月31日,在苏共中央主席团的会议上,根据时任苏共中央第一书记赫鲁晓夫的建议,成立了一个以苏共中央委员会书记彼得·波斯别洛夫为首的专门委员会,负责调查苏共十七大选举产生的苏共党内高层领导人遭到迫害的冤案[11][12]。

Remove ads

1956年2月9日,苏共中央主席团召开会议,审议了波斯别洛夫专门委员会所提交的一份长达70页的详细报告[11][12]。该报告提出的充分证据表明,不仅“大清洗”是斯大林直接推动的,而且其中许多重大案件也是他亲自过问和决定的,甚至采取的酷刑和逼供也曾经两次得到斯大林本人的批准或鼓励[11]。2月13日,苏共中央主席团召开会议,决定委托赫鲁晓夫召集中央全会,向中央全会提交议案,说明主席团认为必须在苏联共产党第二十次代表大会的秘密会议上作关于个人崇拜的报告,并确定了时任苏共中央第一书记赫鲁晓夫为报告人[11][12]。

1956年2月25日,苏共二十大举行最后一次全体会议,代表凭特别请柬才能参会,且外国代表团没有获准参加会议(但有部分老布尔什维克等获邀成为例外)[4][11][12]。在此次“秘密会议”上,赫鲁晓夫发表了《关于个人崇拜及其后果》的报告,向在场高层公布了“大清洗”的机密,并据此对斯大林、斯大林主义进行严厉批评,认为这是在破坏人民的团结[4][5][6][7]。苏共二十大之后,赫鲁晓夫等人在苏联国内推行了一系列改革,平反冤假错案,实行“去斯大林化”,改变了诸多斯大林时期的政策[8][9][10]。此后苏联国内社会氛围变得相对活跃,又称“解冻”,经济形式也开始好转[8][9][10]。但实际上在苏联境内,赫鲁晓夫的“解冻”政策十分有限度,改革亦有阻力[3][8][9]。

1959年9月,赫鲁晓夫访问美国,与时任美国总统艾森豪威尔举行峰会、宣扬和平共处路线,形成所谓“戴维营精神”,而赫鲁晓夫的“三和路线”也改变了此前斯大林时期的苏联外交方针[25][26][27][28]。至1961年10月,苏共二十二大作出决议,将斯大林的遗体移出列宁墓、进行火化,该决议称“大会认为在列宁墓中继续保留斯大林的水晶宫是不适宜的,因为斯大林严重地违反了列宁的遗训,滥用权力,大规模镇压正直的苏维埃人,以及在个人崇拜时期的其他行为使他的灵柩在列宁墓中成为不可能。”[29][30] “去斯大林化”期间,斯大林的几乎所有雕像遭拆除,其著作停止出版[31]。

与此同时,在国际上,赫鲁晓夫的秘密报告以及“去斯大林化”强烈冲击了东欧共产集团和中国共产党等世界各地共产党原有的主导思想,引发了国际共产主义运动的一系列混乱[9][12][32]。此后不少曾经采纳斯大林主义的共产国家,或多或少都跟随苏联放弃了斯大林主义,转而采纳赫鲁晓夫较开明的政策,但中华人民共和国、阿尔巴尼亚等少数国家除外[32][33][34]。其中,以毛泽东为首的中共认为赫鲁晓夫在搞修正主义[35],成为中苏交恶的重要诱因,两党于1960年起展开论战[7][13][14][31][32]。

此章节需要补充更多来源。 (2024年5月29日) |

1961年10月,苏联共产党第二十二次代表大会上对斯大林主义的批评加深,在苏联和东欧社会主义国家中掀起了“去斯大林化”的改名运动,其中许多街道和城市改名:

Remove ads

1964年10月,勃列日涅夫、柯西金等人通过宫廷政变方式推翻赫鲁晓夫,上台执政,此后实行了“静悄悄的斯大林化”,开始发表肯定斯大林历史作用的言论,并于1966年初做出决定终止“非斯大林化”[36]。因此,1966年3月苏联共产党第二十三次代表大会前夕,苏联科学界、文艺界众多重要人物先后发表《苏联科学文艺界二十五位领袖致勃列日涅夫反对为斯大林平反的公开信》、《苏联科学文艺界致苏共中央主席团关于反对为斯大林平反的公开信》,对此表示强烈反对[37]。

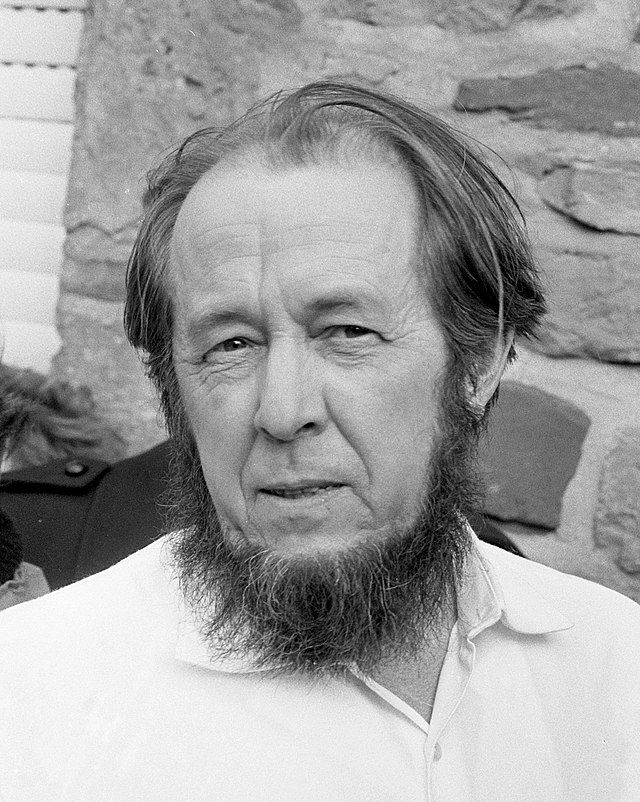

勃列日涅夫时期,俄国知名作家安德烈·西尼亚夫斯基、尤里·丹尼尔因在国外发表反斯大林的作品而被控犯有“诽谤罪”投入劳改营,《古拉格群岛》作者、诺贝尔文学奖得主索尔仁尼琴被官方驱逐出境,《让历史来审判》作者罗伊·麦德维杰夫被开除出党,《斯大林大清洗内幕》作者费尔德宾则受到克格勃追杀[36]。勃列日涅夫时代拍摄的电影《解放》(1972年上映)、《围困》(1977年上映)中都出现了斯大林的形象,赞美斯大林在苏德战争指挥中的功绩[39]。勃列日涅夫还在1979年斯大林诞辰100周年时发行了照相纸年历纪念册,并且在1969年斯大林诞辰90周年时,在列宁墓背后的克里姆林宫城墙下中立起了斯大林的一座半身铜像,与基洛夫、伏罗希洛夫等人并列[36]。但勃列日涅夫并没有重新把伏尔加格勒恢复为赫鲁晓夫去斯大林化之前的名字——斯大林格勒;被赫鲁晓夫改名的城市、工厂、企业也都没有恢复原来带有斯大林的名字。与此同时,勃列日涅夫也开始采取各类方法,树立对其自身的个人崇拜,从1960年代末到1980年代初,勃列日涅夫陆续提出“发达社会主义”理论,以确立自己“马克思主义理论家”的声誉[36][40]。

国际上,在1964年赫鲁晓夫被勃列日涅夫赶下台后,中华人民共和国、阿尔巴尼亚、朝鲜认为新一代的苏联仍然是修正主义的延续,是“没有赫鲁晓夫的赫鲁晓夫主义”[41];其中,朝鲜是在内部文件中谴责苏联为修正主义,但在公开场合中于苏联、中国之间左右逢源,来回摇摆,保证自身的最大利益[32][42]。但在西方各国、苏联国内的主流观点看来,勃列日涅夫上台却被视为是斯大林主义的恢复,主要体现在之后的勃列日涅夫主义、苏联共产党官僚“干部队伍的稳定”,一直持续到1980年代末期戈尔巴乔夫实施改革开放政策[3][43]。

Remove ads

第二次浪潮

1986年,时任苏共中央总书记戈尔巴乔夫提出“民主化”、“公开性”、“舆论多元化”的口号,在意识形态领域掀起了一场批判斯大林的运动[45]。第二次“去斯大林化”的浪潮成为戈尔巴乔夫改革运动的一部分,且持续时间长、强度更大[1][2]。一批历史档案开始对外开放,为斯大林时期的受害者恢复名誉,大批持不同政见者和政治犯也逐渐从劳改营或国内流放地释放回来,譬如1986年底,著名物理学家、持不同政见者安德烈·萨哈罗夫从流放地高尔基市返回莫斯科[45]。《星火》、《莫斯科新闻》等主流报刊连篇累牍地登载批判斯大林的文章[45]。在纪念“十月革命”胜利70周年的报告中,戈尔巴乔夫严厉批判了斯大林、斯大林主义,1987-1988年间批判斯大林的运动达到了高潮[45]。

1990年7月,在苏共第28次代表大会的报告中,戈尔巴乔夫再次严厉批判了“斯大林一伙的罪行”,大会正式通过的决议中清楚地写道:“极权的斯大林体制给国家、人民、党、社会主义思想本身造成了巨大损失,这一体制正在被消除。”[45][46] 在其回忆录中,戈尔巴乔夫高度评价赫鲁晓夫时期召开的苏共二十大“是对极权主义体制的第一次冲击,是朝社会民主化迈进的第一次尝试”,不过戈尔巴乔夫认为赫鲁晓夫在揭露斯大林方面还有局限性,“不能也不愿揭露他所抨击的现象的深层基础”,这个“深层基础”就是“斯大林体制”[47]。另一方面,1990年在苏共28大上,时任俄联邦最高苏维埃主席叶利钦、莫斯科市长波波夫、列宁格勒市长索布恰克先后宣布退出苏联共产党,他们的行为产生了很大影响,退党声浪开始高涨[45]。1991年苏联解体后,“去斯大林化”达到了新的高潮,波罗的海三国等前苏联加盟共和国、原东欧卫星国开始大力地“去共产主义化”,并进行民主化转型[15][16][17]。

Remove ads

第三次浪潮

2008年,梅德韦杰夫出任俄罗斯总统至2012年,“去斯大林化”出现第三次浪潮[1][2]。2009年12月3日,时任俄罗斯总理普京说:“显然,从1924至1953年国家有了根本变化:从农业国变成了工业国,而这时的国家是斯大林领导的。诚然,农民没有了,而我们大家都清楚记得有农业问题,特别是在最后阶段,排着长队购买食物等。在这一领域所发生的一切,对农村没有起任何积极的作用。不过工业化确实实现了。”、“我们取得了伟大卫国战争胜利...即使我们总体损失很大,你们知道,现在谁也不能指责组织和领导了这场胜利的人,因为如果我们在战争中失败了,那么对我国来说其后果就会悲惨得多。”“正面的东西无疑是存在的,然而花了难以接受的代价。尤其是存在过镇压。这是事实。我们的数以百万计的同胞遭到镇压。这种管理国家、取得成就的方法是我们不能接受的。不能这样做。毫无疑问,在这一时期我们遇到的不简单的仅是个人崇拜,而是反对自己人民的大规模罪行。”[49]

2010年5月7日,时任俄罗斯总统梅德韦杰夫在俄罗斯《消息报》全文刊载的专访中指出:“是人民赢得了卫国战争的胜利,而不是斯大林,甚至也不是担任重要职务的军事指挥官。当然,他们曾发挥了非常重要的作用,但同时人民以难以置信的力量赢得了战争的胜利,众多民众为此献出了宝贵的生命”。而“斯大林对自己的人民犯下了大量罪行……他对本国人民的所作所为不可饶恕”。[50]

史达林的出生地乔治亚当局也对斯大林、其史迹、评价实施大清算,2010年在斯大林出生地戈里拆除斯大林铜像[48],设立纪念2008年俄格战争纪念碑。

Remove ads

参见

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads