热门问题

时间线

聊天

视角

台湾统治者列表

维基媒体列表条目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

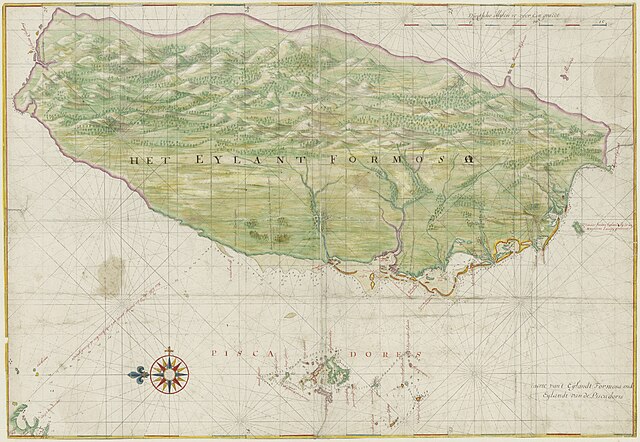

台湾统治者在信史中应自1624年荷兰统治算起,期间历经明郑、台湾清治时期、台湾日治时期与中华民国时期。17世纪中期(1638年)时,台湾原住民-巴布拉族与巴布萨族、巴则海族、洪雅族、道卡斯族在台湾中部已成立大肚王国,其统治者称为“白昼之王”,但目前仅有两位“白昼之王”有迹可查。[1][2]在17世纪之前,元、明两朝虽于澎湖群岛设置了澎湖寨巡检司,也有澎湖寨巡检官职设置(例如首任澎湖寨巡检陈信惠),不过其仅驻于澎湖群岛,并未实际管辖台湾。另外,值得一提的是,20世纪之前,台湾统治者所辖实际领土皆未达台湾全境;即使到19世纪末期,台湾清治时期政府力量仍未涵盖所有台湾原住民居住的番地。

台湾历史、台湾历史年表 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 史前时期 | |||||||||||

| 荷治 1624-1662 |

西治1626-1642 | 原住民政权及部落 -1933 | |||||||||

| 明郑时期 1661-1683 |

|||||||||||

| 清治时期 1683-1895 |

|||||||||||

| 日治时期 1895-1945 |

|||||||||||

| 战后时期 1945 迄今 | |||||||||||

| 其他台湾系列 | |||||||||||

除此之外,1722年至1769年负责监督台湾行政之巡视台湾监察御史,及自1874年至1884年每年冬春两季驻守于台湾台南办公的福建巡抚、掌管台湾内政之台湾府知府、台湾布政使、掌管台湾军事之台湾镇总兵等,在此均不认定为台湾统治者。而即使照这样认定标准下,并扣除未派实上任或回任者,从1624年至今的三百八十几年当中,台湾统治者超过了160位以上。

Remove ads

大肚王国

大肚王国在1638年时已统治台湾中部[3][2],到1732年为止,其中的大肚王国君王皆为统治台湾中部的君主,详见如下:

荷属福尔摩莎

台湾长官(荷兰语:Gouverneur van Formosa,亦译成大员长官、福尔摩沙长官)是指荷属福尔摩莎(Nederlands-Formosa)的最高领导人,由荷兰联合东印度公司所委任的驻台行政长官,负责全台殖民地行政事务。从1624年至1662年,共12任。

以印尼为总部的荷属联合东印度公司,1622年初占澎湖时,以马公作为东亚贸易的转口基地。1623年,荷兰人于一鲲身建立简单砦城,之后以此为基础,兴建规模较大的城堡“奥伦治城”(Orange),1627年以荷兰省名泽兰省(或译热兰省)改建命名为“热兰遮城”(Zeelandia),至此成为台湾长官驻守之行政中心。

Remove ads

西属艾尔摩沙

西班牙统治台湾期间,在位君主为国王费利佩四世。

鸡笼淡水长官为西属艾尔摩沙(Hermosa Española)的领导,西班牙设于台湾北部的统治官职名称,首任长官为1626年攻下北台湾的伐尔得斯。

包含台湾远征军统帅伐尔得斯,1626年-1642年间,担任此长官职位的西班牙人共有八位,1630年起,该职位又分为西班牙鸡笼长官与西班牙淡水长官。两职分设立于鸡笼(今基隆)与淡水两地。而此长官职位,直至西班牙遭荷兰人打败,让出鸡笼与淡水两地为止。

1630年之后分设于基隆与淡水两地的鸡笼淡水长官,行政中心分设于台湾基隆和平岛与大台北地区的淡水市镇。其中,设于和平岛一地之驻扎行政中心为圣萨尔瓦多城,而淡水长官驻守地则为今仍相当盛名的红毛城。

Remove ads

Remove ads

明郑

延平王为明朝永历帝于1653年赐予郑成功的封号,因此一般来说,延平王指的都是郑成功。如:台湾各地今常见的延平郡王祠。不过即使如此,继任明郑统治者的郑经与郑克塽亦自称为延平王。而1661年起,延平王所辖领土除了福建一部份之外,也包含了台湾南部的台南一带。尤其是1664年,郑经失去福建大部领土后,延平王实为台湾台南地区统治者。而历任延平王及实际开始统治台湾南部的年份为:

承天府府尹,是指明郑自1661年于台湾设置的台湾最高地方政府主管官,1664年,承天府旋即被郑经所废,承天府府尹亦裁撤取消。较为特殊的是,郑成功与郑经建台期间,仍据闽南部分领土,故台湾事务多由承天府府尹统治治理。

东宁总制为明郑初期总辖台湾的官职。1674年,东宁总制正式设立,担任此官职的为明郑要臣陈永华。而该职务之设立,其主要目的为郑经西征期间,留守台湾之用。越数年,郑经攻打福建失利回台后,该总制并未取消。1680年5月,陈永华因病辞卸该官职,并于同年7月逝世。之后,即无人担任该官职。

清治时期

台湾道为清朝特殊行政区划及官职。就官职而言,其职掌介于巡抚与知府之间。而台湾清治时期这段时间,台湾道正属福建省所管辖,地位位阶为略低于福建巡抚,但高于如:泉州知府或漳州知府的建制,不过因为台湾道初设于厦门办公,清康熙朝尔后管辖范围与性质又与掌管内政的台湾府知府相近,因此部分文献以不同立场称台湾府知府为此阶段实际统治者。

台湾道属于道员一级之正四品文官。除了统管台湾政学经建内政外,也制约管辖台湾镇总兵,为台湾地方的实际军政领导人。而其官职全名,依沿革先后为福建分巡台湾厦门道、福建分巡台湾道、福建分巡台湾兵备道、按察使衔分巡台湾兵备道,除此,台湾道官职名称亦称为台湾巡道或分巡台湾道。

官饷酬劳方面,以1755年(乾隆二十年)台湾所列岁出为例子,台湾道之年俸银为六十二两四分四釐,养廉银一千六百两(台湾县及凤山县各出四百两,诸罗县八百两),合计为一千六百六十二两四分四厘。而当时差役工人薪饷,约为一年二十两至三十两。

福建分巡台湾厦门道为1687年-1727年,台湾道的主官正式官职,为台湾西部及澎湖的实际统治者,此官职名称又称为台厦道。事实上,清治时期初期的这阶段,台厦道驻守地仍为福建厦门,而首任道员为周昌。1727年,福建分巡台湾厦门道升格为福建分巡台湾道,吴昌祚为升格后的首任主官。

福建分巡台湾道设置于1727年,此官职与前身台厦道最大不同是台厦道道署设于厦门,升格之后的台湾道则直接设署于台湾台南,也派实赴任。不过在几乎同时期,清朝亦增设巡视台湾监察御史来制衡渡台设署之台湾道。此外,台湾清治时期的这阶段,台湾仍为福建省所管辖,主官皆为外地轮调。1767年,张珽任职期间,福建分巡台湾道升格为福建分巡台湾兵备道,而此次升格后不久,拥有监察台湾军政权责的巡台御史也为之裁撤。

- 吴昌祚:1727年,1724年就任台厦道,1727年台厦道升格台湾道,他亦为首任主官。

- 俞存仁:1728年,代理。

- 朱鸿绪:1728年,未到任。

- 孙国玺:1728年

- 刘藩长:1728年

- 倪象恺:1731年

- 张嗣昌:1732年

- 沈起元:1735年代理。

- 尹士俍:1735年

- 刘良璧:1739年代理。

- 鄂善:1739年

- 刘良璧:1740年仍兼理知府

- 庄年:1743年。

- 书成:1746年。

- 方邦基:1749年代理

- 金溶:1750年

- 拕穆齐图:1752年

- 德文:1755年

- 杨景素:1758年

- 觉罗四明:1761年

- 余文仪:1764年

- 蒋允焄:1764年代理,1765年真除擢台湾道。

- 奇宠格:1766年因“生番”杀人卸职。

- 余文仪:1766年因生番杀人,从福建按察使降台湾道。

- 张珽:1766年,擢分巡台湾道,兼理学政。

福建分巡台湾兵备道升格设置于1767年。该官衔与前身分巡台湾道最大不同在予明确加授台湾军权,也就是统领台湾镇,负责总兵亦受该官职制约,之后更免受巡视台湾监察御史制衡。1791年,万锺杰任职期间,福建分巡台湾兵备道再度升格为按察使衔分巡台湾兵备道。

- 张珽:1766年,擢分巡台湾道,兼理学政。

- 孙孝瑜:1768年上任

- 余文仪:1768年

- 蒋允焄:字为光,号金竹,本籍中国贵州,清朝官员,1769年升台湾道。

- 奇宠格:满洲镶白旗人,1771年

- 硕善:1774年

- 成城:1774(或1775年)

- 冯廷丞:1775年

- 蒋元枢:1775年,知台湾府事,1776年任分巡台湾道,兼理学政。

- 张栋:1777年

- 俞成:1780年

- 苏泰:1781年

- 穆和蔺:1782年任分巡台湾道,兼理学政。

- 杨廷桦:1782年

- 李俊原:1783年(未到任派实,遭革职论处)

- 孙景燧:1784年到任,1786年,林爽文事变遇害。

- 永福:1783年

- 杨廷理:1788年以台湾知府护理台湾道。

- 王右弼:1788年

1791年,清治时期的台湾澎湖的实际统治主官再度升格,名称则变成按察使衔分巡台湾兵备道。该官衔明确加授按察使衔,也就是将本来的正四品道员官衔提高到正三品按察使官衔。同时,也将福建省监察台湾的职务划分与台湾道。简言之,就是新官衔增加了独立监察权。而此次的升格,相信与动摇全台的林爽文事件有很大关系。

1885年,台湾道行政区划升格为省之后,正三品按察使衔分巡台湾兵备道原则受从二品之台湾巡抚制约,实际行政权也为福建台湾布政使所承袭。因为管辖区域重叠,也造成了军政皆双首长制的窘困尴尬。而首任台湾巡抚刘铭传与同时期就任台湾道的刘璈,还因为争权造成许多纷争,1889年,西仔反战役立功且主导兴建台北城。对台湾极有贡献的台湾道刘璈最后还因被诬告而充军黑龙江。

- 万锺杰:1788年

- 王庆常:1791年,似未到任

- 杨廷理:1791年

- 刘大懿:1795年

- 季学锦:1797年

- 遇昌:1798年

- 庆保:1801年

- 遇昌:1802年

- 庆保:1805年回任

- 清华:1806年

- 张志绪:1808年

- 汪楠:1811年

- 罗奇瑜:1812年

- 汪楠:1817年回任

- 盖方泌:1818年代理

- 汪楠:1819年再回任

- 盖方泌:1819年再度代理

- 叶世倬:1820年

- 毛鼎亨:1821年(未到任)

- 史谱:1821年

- 周漪:1821年

- 陈中孚:1821年

- 胡承珙:1821年

- 方传穟:1824年代理

- 孔昭虔:1824年

- 陈銮:1827年(未到任)

- 刘重麟:1827年

- 邓传安:1830年代理

- 平庆:1830年

- 周凯:1832年,权台湾道。

- 刘鸿翱:1833年

- 周凯:1836年回任

- 熊一本:1837年代理

- 沈汝瀚:1837年

- 姚莹:1838年,台湾道,因第一次鸦片战争中斩杀英俘,被流放四川。

- 熊一本:1843年

- 仝卜年:1847年

- 熊一本:1847年回任

- 徐宗干:1848年,授台湾道。

- 瑞瑸:1854年(未到任)

- 裕铎:1854年

- 孔昭慈:1858年,升台湾道,1861年死于戴潮春事件。

- 洪毓琛:1861年,调任台湾道。

- 陈懋烈:1863年

- 丁曰健:1864年,补台湾道。

- 吴大廷:1866年

- 梁元桂:1868年代理

- 黎兆棠:1869年

- 定保:1871年

- 周懋琦:1872年代理

- 潘骏章:1872年

- 夏献纶:1873年,署台湾道。

- 周懋琦:1879年再度代理

- 张梦元:1879年

- 刘璈:1881年,台湾道。(后续任台湾道者未列)

台湾巡抚设置于1885年,为台湾建省后的台湾西部最高地方统治者。同年,福建巡抚裁撤,设闽浙总督,而建省后的台湾省正式名称亦称为福建台湾省。1887年,台湾巡抚更名为福建台湾巡抚。

台湾巡抚或福建台湾巡抚总管台湾军政。在官职上,台湾属巡抚官衔,品等为从二品,加衔后升为正二品。在官饷方面,以首任巡抚刘铭传为例:年薪约为155银两,养廉银则为一万两,与升格前的按察使台湾道薪津相距甚大,而当时工人差役一年薪饷则约为二、三十两左右。

斯卡罗酋邦

斯卡罗酋邦在大约三百馀年前开始统治今日台东县的太麻里、金仑、大鸟以及屏东县的满州一带[5],其中的猪𦛨束社(Ciljasuak)Garuljigulj 家系为统治斯卡罗的大头目,详见如下:[6]

原住民领袖

事实上,清治时期期间,清朝政府并未实际统治到清朝所谓的番地,即原住民的势力范围,因此原住民部落,甚至是某些周围的汉族部落仍属原住民的统治者管理,因此各原住民族的大头目亦可属最高地方统治者。

台湾民主国

日治时期

日治时期,日本天皇成为名义上台湾最高统治者。

台湾总督是指台湾日治时期,由日本所指派的总督。大清帝国因为甲午战争战败,在1895年将台湾割让给日本,1945年日本于第二次世界大战中战败,日本放弃对台统治,台湾日治时期结束。在1895年到1945年半个世纪当中,日本共派任了19个总督,可以划分为以下三个时代:“前期武官总督”(1895年—1919年)、“文官总督时代”(1919年—1937年)、以及“后期武官总督”(1937年—1945年)。

实际上,无论是前期以萨摩藩、长州藩为主的武官总督,或是大正及昭和年代初期来台的文官总督,还是后期,日本军国内阁所派任的总督,一般来说,当时在台湾,台湾总督就是拥有行政权、军事力量和立法权的绝对权力者。透过台湾总督府官署系统,日治时期的台湾总督几乎掌控所有行政资源。此外,总督尚可随意任命和左右法官、检察官并镇压岛内反对力量。虽说是以殖民心态经营台湾,但历任总督或总督府官署系统中,仍出现不少称职的技术官僚。因此日本统治台湾的五十年之间,对于台湾整体环境,有相当程度的改善,也奠下台湾现代化的基础。

台湾地区于1945年10月25日举行受降典礼,但台湾总督府的官制至1946年5月31日方正式废止。

战后时期

台湾省行政长官是1945年8月29日-1947年5月16日,台湾与澎湖的实际统治者官职,也是台湾省行政长官公署的主官。该官职只短暂维持不到两年时间,也仅由陈仪担任。

台湾省主席为1947年5月16日起之台湾澎湖地方统治者。其中,跨越了国共内战之前国民政府时期与迁台后的中华民国政府。而于1950年代国民政府政权未迁台之前,台湾省主席为当时为台湾最高统治者,办公处所设于日治时期台北市役所(即现今行政院)。期间两任主席分别为:魏道明(1947年5月16日上任)及陈诚(1949年1月5日)。行政院政务会议于7月18日通过,再经非常委员会追认,8月15日陈诚由台湾省政府(现今行政院厅舍)迁入日治时期台湾总督府“介寿馆”(即现今总统府)办公,仍兼台湾省主席,9月1日正式就任东南军政长官;至1949年12月21日吴国桢接任台湾省主席,陈诚方专任东南军政长官至1950年3月31日止。

由于国民党在中国大陆国共内战失利,1949年12月7日,行政院长阎锡山正式宣布中华民国行政院于台北的“介寿馆”(即现今总统府)办公,至此,台湾最高统治者又变成行政院长。而此情形延续到1950年3月,蒋中正移署台北总统府实际统治台湾为止。

1950年1月3日,蒋中正于台湾接管政事,同年3月1日正式“复行视事”后即进驻在台北市的中华民国总统府。至此中华民国总统成为台湾最高统治者,具有国家元首及三军统帅的身份,对内掌握行政权,负责政治上的最高责任,对外则代表国家行使权责,总统在英文中为President。

在国际上,与中华民国有邦交的国家,使用“中华民国总统”的称呼,而多数国际主流媒体则采用“台湾总统”来称呼迁台后的中华民国总统。至于中华人民共和国则不承认已播迁至台湾岛的中华民国政府的合法性,仅称之为“台湾当局”,并称中华民国总统为“台湾地区领导人”。据中华人民共和国的《关于正确使用涉台宣传用语的意见 (页面存档备份,存于互联网档案馆)》之规定,中国大陆媒体不能使用“中华民国”字样描述台湾当局。但如果新闻中无法避免正式称谓,则需在其官衔或机构名称加上引号,如“中华民国总统”、“总统府”等[8][9],并且经常在引号前加上“所谓”二字,或者将出现的青天白日满地红旗画面或总统字眼打上马赛克[10][11]。获准在中国大陆落地的境外电视台,如凤凰卫视,一般以“台湾领导人”的称谓来指代中华民国总统。在香港,部分亲中媒体也会使用“台湾地区领导人”一词[12][13][14][15][16]。

参见

脚注

- 仅在澎湖统治

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads