热门问题

时间线

聊天

视角

立陶宛

东北欧国家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

立陶宛共和国(立陶宛语:Lietuvos Respublika,发音:[lʲiətʊˈvoːs rʲɛsˈpʊblʲɪkɐ]),通称立陶宛(立陶宛语:Lietuva,[lʲiətʊˈvɐ]),位于欧洲东北部[10],是波罗的海三国之一,根据地理分区的不同定义,立陶宛被认为处在北欧和中东欧。首都与最大城市为维尔纽斯,另外还有考那斯与克莱佩达等城市。立陶宛全国人口约280万,面积约6.5万平方公里,北接拉脱维亚、东南接白俄罗斯、南接波兰、西南接俄罗斯的加里宁格勒州,西滨波罗的海。

波罗的海东南岸自古为许多支波罗的人部落居住地,1230年代因明道加斯渐吞并其他公爵、王公的领土,统一了立陶宛全境并皈依天主教,于1253年接受教宗依诺增爵四世加冕,建立立陶宛王国,1263年明道加斯被刺杀后立陶宛恢复成多神信仰的立陶宛大公国,14世纪时为欧洲最大的国家,领土范围包括今立陶宛、白俄罗斯、乌克兰、波兰和俄罗斯的一部分[11]。1569年立陶宛与波兰确立卢布林联合,共组波兰立陶宛联邦,18世纪晚期波兰被列强瓜分,联邦瓦解,立陶宛土地大部分被俄罗斯帝国并吞。第一次世界大战结束后,立陶宛共和国在1918年2月16日签署立陶宛独立法案宣布独立,但第二次世界大战时先后被苏联和纳粹德国占领,1944年德国败退后再次被苏联占领,立陶宛公民以游击队对抗苏联,一直持续至1950年代。1989年立陶宛与拉脱维亚、爱沙尼亚三国公民以波罗的海之路人链示威,抗议苏联占领波罗的海三国。1990年3月11日,即苏联解体前一年,立陶宛通过复国法案,成为第一个自苏联独立的加盟共和国[12]。

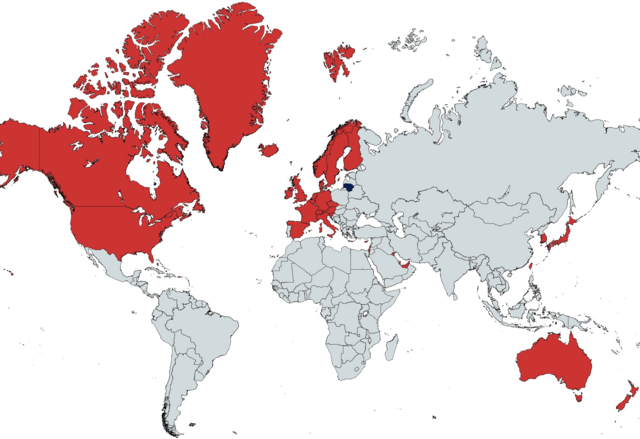

立陶宛是北大西洋公约组织、欧洲联盟、欧洲委员会、联合国、波罗的海国家理事会、国际货币基金组织、北欧投资银行、欧洲安全与合作组织、申根公约及欧元区等国 https://slot-cebanqq.live/ 构组织的成员国,立陶宛属于高收入经济体并为高人类发展指数国家。

Remove ads

名称

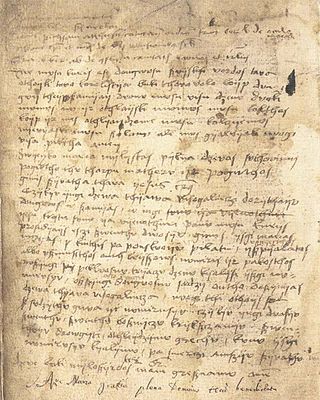

已知“立陶宛”(Lietuva)之名最早的纪录出自《奎德林堡编年史》中1009年3月关于传教士奎尔富特的圣布鲁诺的一则故事[13],其中提到了Lietuva的拉丁化名Litua[14]。此名称的来源有两种说法,一说指波罗的海地区的许多族群名均来自水文名,Lietuva一名即为来自克尔纳韦附近的利耶塔瓦河[15],有观点认为这条河流很小,较不可能是立陶宛的名称来源,但这种命名方式在历史上有先例[16];另一说指此名来自当时组成立陶宛社会、臣服于统治者的军事组织烈提司(Leičiai)[17],14至16世纪的历史文献仍有用Leičiai称呼立陶宛人者,与立陶宛语相近的拉脱维亚语至今在诗作中或描述历史时也会使用这个词称呼立陶宛人[18][19]。

Remove ads

历史

末次冰期后(约公元前10万年前)立陶宛一带出现了昆达文化、尼曼文化与纳尔瓦文化等中石器-新石器时代文化[20],居民以游猎维生,尚未形成定居点。公元前8000年左右因气候变暖,当地森林渐茂,人群也渐趋定居生活,但直至公元前3000年左右当地才有农业出现,并开始有手工艺制作与贸易,印欧人也约于此时期来到立陶宛,和当地人混血产生了多支波罗的人部落[21]。

波罗的人部落与罗马帝国有一些商业往来,透过琥珀之路将琥珀运往罗马,但受罗马的文化与政治影响不大[22],罗马历史学家塔西佗在《日耳曼尼亚志》提到了埃斯蒂人,可能即为波罗的海东南岸的一支波罗的人。波罗的人中居住地较靠西的部落与外地的接触较早,公元2世纪托勒密已经知道加林迪亚人与约特维恩格人,中世纪前期的文献也有提到古普鲁士人、库洛尼亚人与瑟米加利亚人[23]。

立陶宛语被认为是印欧语系中相当存古的一种语言,约于7世纪时和拉脱维亚语分家[24]。立陶宛传统的多神信仰与习俗保留了很长的时间,当地传统会在统治者死后将其火化,文献中可见中世纪的立陶宛大公阿尔吉尔达斯与科斯图提斯死后火化仪式的记载[25]。

9世纪至11世纪海岸的波罗的人常受维京人侵扰[26],当地王公向基辅罗斯进贡。12世纪中叶立陶宛人开始侵略鲁塞尼亚人的领地,12世纪末已有稳定且有组织的军事力量,用于对外劫掠财宝与奴隶,1183年立陶宛人袭击了今波拉次克和普斯科夫,甚至距离更远的诺夫哥罗德共和国也是其侵略范围[27],这些军事行动也带动立陶宛社会的转型,逐渐形成国家的雏形,并发展成立陶宛大公国[28] ,1219年21位立陶宛公爵与加利西亚-沃里尼亚王国签署和平条约,为波罗的部落联合最早的证据[29][30]。

当时立陶宛为立窝尼亚十字军入侵,1236年9月22日苏勒战役中首位立陶宛大公明道加斯手下将领击败了宝剑骑士团[31],引发原本已被骑士团征服的库洛尼亚人、瑟米加利亚人与瑟罗尼亚人起义,重挫骑士团在道加瓦河左岸的战果[32],2000年立陶宛与拉脱维亚议会因此决定将9月22日订为波罗的团结日[33]。1251年明道加斯皈依罗马天主教,于1253年接受教宗依诺增爵四世加冕为国王,建立立陶宛王国[34]。1263年明道加斯被暗杀后立陶宛恢复传统的多神信仰,在立陶宛十字军战役中为条顿骑士团与立窝尼亚骑士团征讨,皮尔奈围城战即为其中著名的战役,此时期立陶宛仍持续向东扩张,占领数个原属基辅罗斯的公国[35]。

据传说记载,14世纪初期的立陶宛大公格迪米纳斯有一次在维尔尼亚河附近狩猎后在当地过夜,梦见一只站在山丘上的大只铁狼大声嚎叫,祭司利兹代卡认为铁狼象征城堡,格迪米纳斯遂遵神意建城,以维尔尼亚河之名将其取名为维尔纽斯城并以其为都,即今立陶宛的首都[36]。1362年或1363年立陶宛大公阿尔吉尔达斯在蓝水之战中大败金帐汗国[37],占领基辅、波多利亚与乌克兰原野[38],东面与莫斯科大公国接壤[39],14世纪末的立陶宛大公国为全欧洲面积最大的国家,领土范围包括今立陶宛、白俄罗斯、乌克兰以及波兰和俄罗斯的一部分[11][40],因地缘关系其文化与宗教均多元,官方文件除拉丁文也使用秘书室斯拉夫语(书面的罗塞尼亚语)[41]。

1386年波兰公主雅德维加与立陶宛大公约盖拉成婚,两国组成共主邦联,约盖拉统治期间立陶宛逐渐基督教化,为欧洲最晚接受基督教的地区之一,其北边地区于12世纪末即被数个骑士团征服而信仰基督教,立陶宛因当时击败了宝剑骑士团,迟至14世纪末才接受基督教[42][43]。约盖拉死后,维陶塔斯在内战中胜出,于1392年成为立陶宛公爵,他治下的立陶宛国势达到顶峰,开始中央集权,1399年维陶塔斯与脱脱迷失的联军在沃尔斯克拉河战役败于金帐汗国,不过1410年波兰与立陶宛联军在格伦瓦德之战击败条顿骑士团,此战为中世纪欧洲最大的战役之一[44][45][46],1429年维陶塔斯获神圣罗马帝国皇帝西吉斯蒙德封为国王,但运送王冠的使节在波兰被截住而耽搁,维陶塔斯于隔年皇冠送抵的前几天逝世[47]。维陶塔斯逝世后立陶宛贵族一度试图脱离与波兰的联盟,但15世纪末被迫重新与其结盟对抗兴起的莫斯科大公国,先后爆发莫斯科-立陶宛战争与立窝尼亚战争,前者持续至16世纪初,据《莫斯科公国札记》记载,1514年的奥尔沙战役中波兰与立陶宛联军以寡击众击败了莫斯科大公国,并抓获其将领[48];立窝尼亚战争则于1558年爆发,于1583年以波兰与立陶宛(当时已组成波兰立陶宛联邦)的胜利告终,签署的亚姆—扎波利斯克停战协定中联邦获得立窝尼亚、波拉次克与韦利日,波兰立陶宛军队则退出大卢基与普斯科夫等俄国领土[49]。

Remove ads

1569年,立陶宛与波兰缔结卢布林联合,成立波兰立陶宛联邦,立陶宛保有自己的军队、货币与法律(立陶宛大公国法规)[50],此时期波兰文化对立陶宛的政治、语言、文化与国族意识等都产生了重大影响。联邦初期国力强盛,在文艺复兴与宗教改革影响下文化、艺术与教育勃兴,并对外与沙俄、奥斯曼土耳其帝国和瑞典帝国征战,在俄罗斯混乱时期进攻俄罗斯,甚至在1610年至1612年间占领莫斯科[51]。

十七世纪中叶联邦国力衰退[52],再次与沙俄爆发大规模冲突,1655年维尔纽斯之战中联邦败于沙俄,立陶宛首都维尔纽斯被沙俄占领,为历史上该城首次被外国军队攻占[53],俄军在城中大肆抢掠破坏,直至1661年联邦才收复维尔纽斯,立陶宛许多文物与国家档案Lithuanian Metrica均在战争中佚失。同时期的第二次北方战争中联邦全境一度被瑞典军队攻占,经济受到严重破坏,是为波立联邦的“大洪水时代”。不久后联邦国力未能恢复前又爆发了大北方战争,同时爆发瘟疫与饥荒,联邦失去了近40%人口[54]。

1791年,联邦的四年议会通过五三宪法,为世界第二部成文宪法[55],试图改革贵族民主制的缺陷,向君主立宪制转型[56][57],主张贵族与城镇居民权利均等,将农民置于政府的保护之下以减轻虐用农奴的情形[58][59]。最终波立联邦仍在1772年、1793年和1795年为俄罗斯、普鲁士及奥地利三次瓜分后灭亡。立陶宛大公国的领土大多被俄罗斯帝国吞并[60][61][62]。

Remove ads

1831年与1863年波兰与立陶宛地区两次起义对抗俄国统治均告失败,俄罗斯则推行俄罗斯化政策,1840年废除立陶宛大公国法规,1865年起禁止立陶宛语出版品,此外还关闭数个文教机构与天主教堂,但因有许多人走私立陶宛语书籍,以及在家庭内部秘密推行立陶宛文化教育,俄罗斯化的效果不彰[63]。西蒙纳斯·道坎塔斯等人推动立陶宛民族复兴,试图脱离俄罗斯与波兰的影响,从波立联邦以前的古代立陶宛历史、语言与文化逐步建构立陶宛独立的民族意识[64]。

1877年-1878年年俄土战争后俄国与德国的关系恶化,亚历山大二世接受其将领的建议在西部边境(立陶宛境内)建造考纳斯要塞,为第一线的大型防御工事[65]。

Remove ads

第一次世界大战期间俄罗斯帝国军队不敌德军而大撤退后,立陶宛于1915年底被德意志帝国占领[66],被并入东部领地,立陶宛人的政治、出版与人身自由再次受到打压[67],1917年俄国接连爆发二月革命及十月革命,最后由列宁主导成立苏维埃政权,此时的立陶宛知识分子试图利用政治形势发动独立运动,同年9月维尔纽斯会议选出了立陶宛国民大会的20名成员[68],1918年2月16日国民大会签署立陶宛独立法案,宣布立陶宛恢复独立,以维尔纽斯为首都[69],尽管如此,德国军队才是实际控制者,国民大会并没有任何权力。1918年3月占领着立陶宛的德国承认其独立并作为德国的附属国存在。6月立陶宛王国被建立。

一战结束后立陶宛王国被撤销,随后奥古斯丁纳斯·沃尔德马拉斯颁行临时宪法,奥古斯丁纳斯·沃尔德马拉斯成为首名立陶宛总理,组织政府与军队,开始为期三年的独立战争,对抗苏联支持的立陶宛苏维埃社会主义共和国(立陶宛-苏联战争)、西俄罗斯志愿军与波兰(波兰—立陶宛战争)[70][71],1919年波兰第二共和国对立陶宛发动了一场政变,企图建立亲波政权并组成共主联邦,但最终失败[72]。1920年10月爆发热利戈夫斯基兵变,波兰军队占领了维尔纽斯地区,先建立了傀儡政权中立陶宛共和国,1922年再将其并入维尔诺省[73],立陶宛政府迁至考那斯,但仍以维尔纽斯为法律上的首都,战间期立陶宛与波兰的关系均非常紧张。1923年1月立陶宛在克莱佩达起义后占领了原为国际联盟托管的克莱佩达地区[74]。1938年3月波兰因欧洲局势紧张而欲巩固北方边界,向立陶宛发出最后通牒[75],要求立陶宛政府和波兰重新建交否则出兵入侵,立陶宛政府知道自身实力不足以抵御波兰军队,因此接受了最后通牒,与波兰恢复外交关系[76]。

内政方面,民选的立陶宛宪法会议于1920年5月31日首次召开,通过暂时宪法,1922年又通过了正式宪法。政府着手进行土地、经济与教育改革,发行立陶宛立特,设立立陶宛大学(今维陶塔斯·马格努斯大学)[77],并与多国建立外交关系,于1921年加入国联[78]。1926年立陶宛爆发政变,曾任首任总统的安塔纳斯·斯梅托纳推翻了民主政府,保守的立陶宛民族主义联盟登台掌权,1927年解散国会[79],并于1928年通过支持总统独裁的新宪法,查禁反对党并限制言论自由,少数族裔的权益也受到限缩[80][81]。

战间期立陶宛事实上的首都考那斯有小巴黎之称,生活水准接近西欧国家,受薪阶级的薪资也与西欧国家相仿,1913年至1940年立陶宛人口与工业生产均快速增长[82][83]。但经济情况受到国际经济萧条影响[84],1935年因农产品价格剧降,苏瓦尔基亚与祖基亚均有农民罢工。政府积极镇压国内反对力量,1936年初有四名农民因发起暴动而被处死[85]。

Remove ads

总结

视角

1939年3月20日纳粹德国向立陶宛发出最后通牒,要求其交出克莱佩达地区,立陶宛政府在两天后同意[86],同年德苏签订《苏德互不侵犯条约》,在条约附带的秘密附加协议中,立陶宛被划入纳粹德国势力范围。

构成波罗的海诸国(芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛)的各地区如果发生领土与政治重组,立陶宛的北部边境将充当德国与苏联两国利益范围的边境。在此种情况下,立陶宛与维尔纽斯地区的相关利益将得到双方承认。

8月29日,德国驻立陶宛特使埃里希·策希林宣称,战争开始后德国将要求立陶宛保持完全中立,但实际上德国政府希望立陶宛人在波兰遭到袭击时采取措施夺取维尔纽斯争议区。迫于英国与法国的外交压力,立陶宛并没有按照德国的意愿行事,而是宣布了中立。9月19日,苏联军队占领维尔纽斯,苏联政府获得了波罗的海领土与政治谈判的主动权[87]。9月25日,斯大林建议变更现有的苏德秘密协议,德国放弃了除去立陶宛西南部以外的所有立陶宛领土以换取波兰的卢布林及周边区域,默许了立陶宛成为苏联势力范围。德国人试图与苏联和立陶宛方面作进一步的交涉,但在莫洛托夫和斯大林的精心策划下,10月立陶宛被迫签订苏联-立陶宛互助条约,准许苏联在立陶宛设立5个军事基地与驻军2万人以交换苏军交还入侵波兰时占领的维尔纽斯[88],随后苏联被冬季战争耽搁,1940年6月14日苏联政府向立陶宛发出最后通牒,要求改组立陶宛政府并允许红军随意驻军,立陶宛政府因境内已有苏联驻军,无武力反抗的可能而被迫同意[89],斯梅托纳总统出逃,超过20万名苏联红军进入立陶宛境内[90],隔天苏联又向爱沙尼亚与拉脱维亚提出最后通牒,将波罗的海三国完全占领[91][92]。

弗拉基米尔·格奥尔吉耶维奇·捷卡诺佐夫被派往立陶宛监督傀儡政府立陶宛人民政府与人民议会成立与选举,7月21日立陶宛苏维埃社会主义共和国成立,并于8月3日加入苏联,随后立陶宛被快速的苏维埃化,除立陶宛共产党外的政党与许多组织都被宣布非法,约12000人被逮捕后送往古拉格关押,大量私人财产被充公,货币也改为苏联卢布,粮税大幅上升,立陶宛军队则被改编为苏联红军第29步兵军[93]。1941年6月14日至18日(纳粹德国进攻前一周)有约17000名立陶宛人被流放至西伯利亚,其中许多因不人道的环境而死亡,史称六月遣送[94][95]。6月22日纳粹德国进攻苏联,立陶宛行动前线发动六月起义,建立临时政府,但德国北方集团军占领立陶宛后临时政府即瓦解[96],立陶宛被并入德国的奥斯兰总督辖区[97]。

纳粹德国在立陶宛展开犹太人大屠杀,将犹太人送往集中营中屠杀[98][99],6月25日阿尔吉尔达斯·克利马蒂斯即在党卫军监督下发起了考纳斯反犹骚乱,杀害大量犹太人[100][101],1941年12月已有超过12万名立陶宛犹太人遇害,纳粹占领期间共有91%至95%的犹太人被屠杀[102]:110,其中近十万人死于波纳里大屠杀[103]。许多立陶宛人冒生命危险保护犹太人[104],截至2018年1月以色列政府已向893名立陶宛人颁授国际义人[105];但也有约13000名立陶宛人加入了立陶宛辅助警察营,其中许多与纳粹党卫队别动支队一起屠杀犹太人[106],另外也有立陶宛安全警察与党卫军和纳粹安全警察合作,镇压犹太人、波兰反抗军与地下共产党[107]。

二战对立陶宛的经济造成了巨大冲击。据苏联方面记载,德国占领期间至少有21个村庄被摧毁,56个发电站在德军撤退时停止了工作,1140多座桥梁被毁,工业区和基础设施的严重损毁使得本就疲弱的经济雪上加霜。[108]

1944年德军撤退后苏军再次占领波罗的海三国,继续将大量政治犯流放至西伯利亚,直到1953年斯大林逝世后方止,立陶宛共产党领导人安塔纳斯·尤奥佐维吉吕·斯涅奇库斯(1940年至1974年担任领导人)从旁协助逮捕与流放的行动[109][110]。苏联试图将立陶宛融入其社会,禁止一切立陶宛国家象征,立陶宛的反抗势力则组成游击队对抗苏联,共有约5万人参加[111][112],自1944年活跃至1953年,试图重建独立的立陶宛国,甚至大量的天主教神职人员也积极为抵抗战士提供庇护和援助,反苏抵抗运动的核心力量是1944年建立的立陶宛防卫力量(LVR),该组织在波维拉斯·普莱恰维丘斯将军领导下由德国人建立,在这位领导者于同年5月因反对德国军方被捕后,LVR的成员遵循他最后的命令分散成小组前往乡下继续活动,将游击队扩散到整个立陶宛,强烈的民族主义倾向使他们同时与德国占领军和苏联军队为敌[108]。到了1949年,全立陶宛的各个游击组织进一步联合并组建了立陶宛自由战士联盟,其领导人约纳斯·热迈蒂斯于2009年被追认为立陶宛总统[113]。游击队未能成功抵抗苏联的统治,但展现了立陶宛非自愿加入苏联、追求独立的意志[114]。事后欧洲人权法院与立陶宛法院均判决苏联镇压立陶宛游击队的行动为种族灭绝[115]。

游击队被镇压后,立陶宛仍有地下反抗势力散发出版报刊与天主教书籍,活跃成员包括Vincentas Sladkevičius、西吉塔斯·坦克维休斯与妮约莱·萨杜奈特等。1972年时年19岁的学生罗马斯·卡兰塔在考那斯自焚以抗议苏联统治,造成考那斯数日骚乱[116]。

1976年反苏人士建立了立陶宛赫尔辛基小组,透过外国电台宣布立陶宛独立[117],向西方国家宣传苏联治下的立陶宛人权受到侵害的情形,随着苏联推行开放政策,立陶宛独立运动组织萨尤季斯于1988年6月3日成立,以追求立陶宛独立为宗旨[118],维陶塔斯·兰茨贝吉斯(日后担任立陶宛国会的首任议长)为其领导人[119],在全国各地获广泛支持,1988年8月23日在维尔纽斯温吉斯公园举办的一场反苏集会即有约25万人参加[120]。1989年8月23日,为纪念德苏互不侵犯条约签订50周年,使全世界关注波罗的海国家被占领的情形,立陶宛与爱沙尼亚、拉脱维亚发起大规模的反苏示威波罗的海之路[121],萨尤季斯为组织者之一,共有200万人手牵手组成一个长度超过675公里的人链,穿越波罗的海三国[122]。

Remove ads

立陶宛苏维埃社会主义共和国(立陶宛语:Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika,俄语:Литовская Советская Социалистическая Республика),苏联的加盟共和国,简称立陶宛或苏维埃立陶宛,是1940年至1941年以及1944年至1990年间苏联的加盟共和国之一。在1946年之后除了与白俄罗斯之间的边界略有调整以外,其疆域及国界与今天的立陶宛相同。

立陶宛苏维埃社会主义共和国持续了四十五年。因此,许多西方国家当时承认立陶宛是一个独立的、法律上的主权国家,受国际法约束,以1940年前波罗的海国家任命的使馆为代表,这些使馆通过立陶宛外交服务在各地发挥作用。

1989年5月18日,立陶宛苏维埃社会主义共和国宣布自己是一个主权国家,但仍是苏联的一部分。1990年3月11日,立陶宛共和国重新建立独立国家。

Remove ads

1990年3月11日,立陶宛最高委员会宣布立陶宛恢复独立[123],为第一个自苏联宣布独立的共和国

1990年3月11日,立陶宛最高委员会签署立陶宛复国法案宣布立陶宛恢复独立,为第一个自苏联宣布独立的共和国,4月22日苏联宣布对立陶宛实行经济封锁,停止向立陶宛供应石油等原物料[125],隔年1月苏联试图策划兵变推翻新独立的立陶宛政府,莫斯科当局认为立陶宛经济情况不佳,当地人应会强烈支持政变[126],便派遣军队进攻维尔纽斯政府大楼,是为立陶宛一月事件,但立陶宛人多支持独立的政府,故政变未能成功,苏联在国际压力下被迫撤军[127][128]。1月31日苏军在立陶宛与白俄罗斯的边境攻击立陶宛边检人员,造成7人死亡(梅迪尼恩凯袭击事件)[129]。

1991年2月11日冰岛议会决议指冰岛政府1922年对立陶宛独立的承认仍有效,且从未正式承认苏联占有立陶宛[130] ,两国应尽快恢复外交关系[131][132]。1991年9月6日苏联才承认其独立。9月17日立陶宛加入联合国。1992年10月25日立陶宛公投制定现行宪法,1993年2月14日全民直选选出阿尔吉尔达斯·布拉藻斯卡斯为首任立陶宛总统,同年8月31日俄罗斯军队全数撤离立陶宛[133];2001年5月31日立陶宛加入世界贸易组织[134];2004年3月29日加入北大西洋公约组织[135],同年5月1日正式加入欧盟[136];2007年12月21日加入申根协议[137];2015年1月1日加入欧元区[138];2018年7月4日加入经济合作暨发展组织[139]。

2009年达利娅·格里包斯凯特当选总统,为立陶宛第一任女总统,2014年成功连任[140]。

地理

立陶宛地处波罗的海东岸,全国面积约为65,200平方公里[141],纬度介于北纬53°至57°之间,经度大致介于东经21°至27°之间(库尔斯沙嘴有一部分在东经21°以西)。海岸线中仅有北侧一部分直面波罗的海,其余则紧邻库尔斯潟湖,与波罗的海间被库尔斯沙嘴分隔[142](库尔斯潟湖往南延伸至俄罗斯的加里宁格勒[143]),主要的不冻港克莱佩达即位于库尔斯潟湖与波罗的海交接的出口处[143]。

立陶宛与邻国拉脱维亚边界约610公里、与白俄罗斯边界约724公里、与波兰边界约110公里、与俄国加里宁格勒州边界约303公里。1989年,法国国家地理林业信息研究所的研究人员量测欧洲大陆的边界,认定欧洲的地理重心位于立陶宛首都维尔纽斯北方约26公里处(54°54′N 25°19′E)[144]。

立陶宛属温带大陆性湿润气候,各月气温与降雨量变化如下:

立陶宛位于北德平原边缘,地形平坦,没有高山,西部与东部有一些冰碛丘陵,皆不高于300米,最高峰为靠近东南部边界的奥库斯托雅斯山,标高约294米[143];地貌包括草地、麦田与森林等,另外有许多丘堡古时有城墙防守,为多神信仰时期向众神献奉供品的祭坛[149]。全国有超过3000个大小湖泊,大多位于东北部,占全国面积共约1.5%,最大者为德鲁克夏依湖;此外境内也有许多河流流经,其中最长的为尼曼河,具重要航运价值[143];全国约有28%土地为混合林[143](中欧混合林与萨尔马特混合林[150]),林业占全国产值的11%[151]。立陶宛现有5座国家公园(奥克施泰提亚国家公园、祖基亚国家公园、库尔斯沙嘴国家公园、特拉凯历史国家公园、萨莫吉希亚国家公园)[152]、30座地区公园[153]、402座自然保护区[154]与668个受国家保护的自然遗产[155]。 qiuqiu99 (页面存档备份,存于互联网档案馆) sahabatqq (页面存档备份,存于互联网档案馆) 立陶宛独立后,于1992年通过环境保护法(Aplinkos apsaugos įstatymas),规范个人(含法人)对环境资源的使用,以保护国内的生物多样性、生态系统与地貌[156]。立陶宛与其他欧盟成员国皆同意在2020年将碳排放减低至1990年的80%以下,将可再生能源占比提升至20%以上,并在2030年将碳排放进一步减低至1990年的60%以下,将可再生能源占比提升至27%以上[157]。2016年立陶宛通过饮料瓶回收法,隔年成功回收了该年度92%的饮料瓶罐[158]。

2018年立陶宛在气候变迁绩效指标的排名仅次于瑞典[159];2019年立陶宛的森林地貌完整指数在172国中排名第162[160]。

立陶宛红宝书中列出了800多个物种,有约18.9%的植物、1.87%的真菌、31%的地衣、8%的鱼类濒临绝种[163]。随着狩猎规范的制定,野生动物的族群有回升趋势,兔子估计有约20万只,最常见的大型野生动物为西方狍,全国估计有12万只,另外还有野猪(估计55000只)、狐狸(估计27000只)、鹿(估计22000只)、黇鹿(估计21000只)、驼鹿(估计7000只,为最大型的野生动物)、狼(估计仅有800只)与欧亚猞猁(估计仅200只)[164]。

行政区划

立陶宛现行的行政区划系统建立于1994年,并于2000年加以修订以达到欧盟的规定。全国划分为10个县,下分60个市镇,并可再细分成546个长老区。

自2010年立陶宛的县长体系废置后,市镇成为最重要的行政区划层级[165]。一些市镇在历史上称为“地区市镇”,另一些则为“城市市镇”,每个市镇都有自己的民选政府。以前市镇议会每三年选举一次,但现今改为每四年选举一次。自2015年起市镇的长官是直选出来的,之前则是由市镇议会来任命的[166]。

数量为546个的长老区是最基层的行政划分单位,但在国内政治中的重要性不大。市镇议会任命长老来管理长老区,负责最基本的本地公众服务,例如在乡村地区进行人口出生和死亡登记。长老区在社保方面起着更积极的作用,鉴定需要受救的个人或家庭,以及发放社会福利和其他救济形式[167]。有些人觉得长老区并无实际的权力且不受关注,认为其实长老区可以启动本地倡议来解决乡村社会问题[168]。

政治

立陶宛自独立以来即为民主国家,于1992年10月25日举行了宪法公投制宪[170]。当时对立陶宛的政制曾有一番讨论[170],同年5月举行的总统制公投中有73%投票者支持采用总统制,但因投票率仅有59%,整体支持者未能超过50%而未获通过[171]。最后立陶宛决定采用半总统制[4],以总统为国家元首,总统由全民直选产生,任期5年,最多可任两届,负责外交与国安事务,且为立陶宛军队总司令[172],现任立陶宛总统为吉塔纳斯·瑙塞达,于2019年大选胜选后上任[173];总理为政府首脑,经总统提名、国会同意后上任,总理可提名内阁各部部长与法官人选,经总统同意后上任[172]。

立陶宛国会(Seimas)为一院制,共有141名国会议员,任期为4年,其中71名是由单一选区制选出,另外70名为各政党提名后经比例代表制选出,政党需获得至少5%选票才可分得比例代表制的议席[174]。立陶宛宪法法院(Konstitucinis Teismas)共有9名法官,任期为9年,总统、国会议长与最高法院院长分别提名三名宪法法院法官,经国会同意后任命[175]。

立陶宛的政治形态为多党制,经常出现许多小党共组的联合政府[176],议会选举每四年(十月的第二个星期日)举行一次[174],参选人需在投票日年满25岁、永久居留于立陶宛且未有外国国籍[177]。2020年立陶宛议会选举中祖国联盟-立陶宛基督教民主党(TS-LKD)获得相对多数,在议会141席中拿下50席[178],该党提出的总理人选因格丽达·希莫尼特于10月上任,与另外两个自由派小党组成中间偏右的联合政府[179]。立陶宛的总统选举为每五年选举一次[180],参选人除满足议员候选人的参选条件外,需于投票日年满40岁并在立陶宛居住至少3年[181],无党籍的吉塔纳斯·瑙塞达于2019年当选总统[173]。

地方选举方面,立陶宛市镇议会的议员人数因市镇大小而异,由15人(人口少于5000人的市镇)至51人不等,以政党比例代表制选出,2015年全国共选出1524名市镇议员[182],市长则为民众直选[183],本身也身兼市镇议会的议员。2015年立陶宛社会民主党在市镇议会选举中胜选,赢得372席议员与16席市长[184];2019年该党获选15席市长与259席议员,比祖国联盟-立陶宛基督教民主党略少4席议员[185]。

立陶宛是全世界最早授与女性投票权的国家之一,1918年的宪法即规定女性享有投票权,隔年女性即在选举中投票,相较之下美国(1919年)、法国(1945年)、希腊(1952年)与瑞士(1971年)的女性皆较晚才得以投票[186]。

立陶宛在欧洲议会的705席议员中占了11席[187],投票人需于投票日年满18岁,参选人则需年满21岁,两者皆需为立陶宛公民或永久居留于立陶宛的欧盟其他国家公民[188]。2019年选举选出的11名议员分别来自6个不同政党,且有一人为无党籍[189]。

现行立陶宛宪法于1992年10月25日公投通过后实行[190],当时立陶宛刚独立,暂时沿用经大幅修改过的苏联法律。2000年议会通过立陶宛民法,2003年又通过了立陶宛刑法与刑事诉讼法,刑事诉讼为纠问式[191]。2004年5月1日欧盟法律也成为立陶宛法律系统的一部分[192]。

立陶宛甫独立时曾面临严重犯罪问题,不过近年已改善许多[193],犯罪率逐年下降[194],该国执法部门包括立陶宛警队、反恐行动小组、刑警、刑事鉴识中心与交通警察等[195]。2017年全国犯罪案件共有63,846起,其中多数为窃盗(19,630件,比2016年下降了13.2%),2835起为6年有期徒刑以上的重罪(比2016年下降14.5%),129起为杀人或杀人未遂(比2016年下降19.9%),178起为重伤害(比2016年下降17.6%),携带违禁品的案件也比2016年下降了27.2%,但电子资讯相关的犯罪比2016年上升了26.6%[196]。

立陶宛于1996年停止执行死刑,并于1998年完全废死[197]。该国为欧盟国家中单位人口入狱比例最高者,2017年统计显示每十万人有315人在狱中服刑,有学者认为此现象不是因为犯罪率高,而是立陶宛的刑期较长、民众彼此以及对政府的信任度低所致[198]。

立陶宛现与189个国家建交[199],系联合国、北大西洋公约组织、欧洲联盟、欧安组织、北大西洋合作理事会、欧洲理事会及世界贸易组织会员国[200]。

波兰高度支持立陶宛独立,但曾指控立陶宛歧视境内的波兰裔族群 [201][202],波兰前总统莱赫·瓦文萨便因此拒绝接受立陶宛颁授的维陶塔斯大帝勋章[203]。

立陶宛与格鲁吉亚关系良好,支持其加入北大西洋公约组织与欧洲联盟[204][205][206],2008年俄罗斯-格鲁吉亚战争期间,俄军向格鲁吉亚首都第比利斯前进时,立陶宛总统瓦尔达斯·阿达姆库斯与波兰和乌克兰总统前往第比利斯,以表达对格鲁吉亚的支持[207][208],立陶宛人与天主教会也捐款救助战争受害者[209][210]。

2013年立陶宛当选联合国安全理事会非常任理事国,任期两年[211],为波罗的海三国中第一个当选该职的国家,期间大力支持乌克兰,谴责俄罗斯对乌克兰的军事干预[212][213],顿巴斯战争局势恶化后立陶宛总统达利娅·格里包斯凯特甚至将俄罗斯总统普京比拟为斯大林与希特勒等独裁者,并称俄罗斯为“恐怖主义国家”[214]。2018年立陶宛与爱沙尼亚、拉脱维亚因成功的民主转型而共同获得威斯特伐利亚和平奖[215]。2019年立陶宛政府谴责土耳其对叙利亚东北部的军事行动[216]。

2021年开始,立陶宛采取“疏中亲台”的外交政策[217],不但退出与中华人民共和国的“17+1合作”[218],还有意在中华民国开设经济代表处,以促进与中华民国的关系[219]。5月立陶宛国会通过议案认定中华人民共和国政府对维吾尔族进行种族灭绝,并呼吁该国废除《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》,中华人民共和国方面则予以强烈谴责[220]。

台湾在2020年4月将130万口罩赠与给北欧和中东欧地区8个欧盟会员国(瑞典、丹麦、奥地利、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛等),其中捐赠给立陶宛10万口罩。作为回应,立陶宛于2021年6月22日宣布捐赠台湾2万剂牛津-阿斯利康2019冠状病毒病疫苗(AZ疫苗)[221]。同年7月中华民国外交部宣布将于立陶宛设立驻立陶宛台湾代表处,将为中华民国非邦交国中第一个以台湾为名的代表处[222],立陶宛外交部也表示将在台北设立办事处[223]。

立陶宛的国防政策为保障国家主权独立、领土完整与宪法秩序,战略目标为维护国家利益,并支援北约与欧盟的军事任务[225]。立陶宛军队由陆军、空军、海军、特种部队与其他后勤、训练、指挥、宪兵等单位组成,由国防部指挥,共有约2万人(不含后备人员)[226],2008年一度废除了征兵制,但又于2015年恢复之[227],立陶宛军队目前有人员派驻阿富汗、科索沃、马里与索马里等国家[228],2005年起立陶宛即为驻阿富汗国际安全援助部队的组成国,在古尔省恰赫恰兰负责指挥一个地方重建小组[229],另有特种部队派驻坎大哈省[230]。

此外立陶宛还有边防局,由内政部管理,负责边境检查、海关查缉并与海军合作防止海上走私。2015年国防部下新成立国家网络安全中心,负责保护国家资讯安全与打击网络犯罪[231]。除正规编制人员外,立陶宛还有受政府支持的民兵组织立陶宛来福枪兵联盟[232]。

2008年环球金融危机后立陶宛的国防支出一度落后北约其他成员国,但近年已快速上升。据北约统计,2020年立陶宛的国防开支占其国内生产总值(GDP)的2.13%[233]。

经济与产业

立陶宛的货币原为立陶宛立特(LTL),2015年1月1日起加入欧元区,正式改用欧元为国内流通货币,3.4528立陶宛立特可兑换1欧元[235]。立陶宛为世界银行定义的高收入经济体[236]。据2016年的数据,其国内服务业占GDP比重为68.3%、工业占28.5%、农业则占3.3%[237]。2018年立陶宛的出口物品中,农产品与食物占比18.3%,化学制品与塑胶占17.8%,机器与器具占15.8%,矿产占14.7%,木材与家具占12.5%[238]。2016年立陶宛的最大出口国为俄罗斯,占比14%,其次依序为拉脱维亚(9.9%)、波兰(9.1%)、德国(7.7%)、爱沙尼亚(5.3%)、瑞典(4.8%)与英国(4.3%)[239]。

立陶宛因2000年至2009年经济快速成长,被誉为波罗的之虎,2007年的经济成长率高达11.1%,但随后受环球金融危机影响而出现严重衰退,2009年GDP重挫14.9%[241],2010年失业率升至17.8%[242],之后经济成长缓慢回升,但成长幅度不如2009年前的强势,但国际货币基金认为立陶宛的财政状况然堪称稳健,2016年的赤字率从前一年的42.7%降为40%(金融危机以前的2008年赤字率仅为15%)[243]。立陶宛平均有超过95%的外商直接投资(FDI)来自其他欧盟国家,其中以瑞典为最高,占约20%至30%[244],2017年立陶宛的FDI达到高峰。

2004年至2016年立陶宛有大量人口出走,约两成人口移民至其他国家,原因包括收入不足、寻找新的职缺或求学等[245],造成国内劳动人力的缺乏与薪资的上涨[246][247]。

2019年,立陶宛成人的平均资产为50,524美元,国家资产总值估计为1150亿美元[249] 。2020年全国平均月薪为1000欧元[250](购买力平价为2200欧元[251])。该国的生活成本相对较低,2016年的家庭消费支出(HFCE)为63,低于欧盟平均的102[252]。

立陶宛税制为单一税,据欧洲统计局统计,立陶宛的个人税率(15%)与公司税率(15%)在欧盟国家中都算是相当低的[253],其隐性税率为9.8%,是欧盟国家中最低的。立陶宛国内有7个自由贸易区[254]。

近年立陶宛的资讯科技快速发展,2016年产值已有19亿欧元[255]。2018年欧洲的第一个国际区块链中心在立陶宛首都维尔纽斯成立[256]。

以下为2018年立陶宛产值排行前十的公司[257]:

立陶宛的农业可追溯至公元前3000年的新石器时代,自古即为立陶宛重要的产业[258]。2016年立陶宛农业产值为22.9亿欧元,其中以谷物占比最高,其他重要作物还有甜菜、西洋油菜与马铃薯等,约4.4亿欧元的农产出口到国外,占其该年出口额的19.4%[259]。

近年来立陶宛的有机农业蓬勃发展,有机农产品均由一名为Ekoagros的公家单位认证,2016年全国已有超过2500座有机农场,占地22万多公顷,其中43.13%种植谷物、31.22%种植牧草、13.9%种植豆类,其余则是其他作物[260]。

立陶宛热门的旅游项目有维尔纽斯、考那斯与克莱佩达等城市、内林加与帕兰加等滨海度假胜地、德鲁斯基宁凯和比尔什托纳斯等温泉镇[261]、祖文塔斯保护区和尼曼三角洲区域公园等赏鸟胜地[262]、维尔纽斯与特拉凯的热气球巡游、以及乡间的滨海单车旅游等,欧洲自行车路网的EV10、EV11和EV13三条路线均经过立陶宛,全国单车道已达3769公里(已铺设柏油者约2000公里)[263]。

2016年的数据显示该年度有约149万人次的外国旅客造访立陶宛并停留至少一晚,其中以来自德国者最多(17.5万人),其次依序为白俄罗斯(17.2万人)、俄罗斯(15万人)、波兰(14.8万人)、拉脱维亚(13.4万人)、乌克兰(8.4万人)与英国(5.8万人)[264],国内旅游也有上升趋势,该年度旅游业产值为约20亿欧元,占GDP的5.3%[265]。

激光与生物科技是立陶宛的重点科技领域[266][267]。据中国商务部介绍,立陶宛在1966年就制造出了镭射产品,仅比美国晚6年,2017年,中国从立陶宛进口激光设备和光学仪器约1500万欧元,是中国从立进口的第四大重要商品,占中国从立进口总额的10%[268]。激光公司来特激光(Šviesos konversija)开发的飞秒激光系统在全世界市场的占有率为80%,被用于分子生物研究、眼科手术与纳米技术等[269][270],维尔纽斯大学的激光研究中心也成功开发了用来治疗癌症的强力飞秒激光系统[271]。

天文方面,用于天文观测的维尔纽斯侧光系统为立陶宛天文学家维陶塔斯·斯特莱济斯于1963年开发[272]。立陶宛已成功发射了LitSat-1、LituanicaSAT-1与LituanicaSAT-2等三个人造卫星[273],目前为欧洲太空总署的合作国家[274][275],2018年成为欧洲核子研究组织(CERN)的准会员[276]。苏联太空人里曼塔斯·斯坦科维丘斯是迄今唯一一位成为太空人的立陶宛人[277]。

2008年立陶宛启动科技谷计划,致力于提升科学研究的设备并鼓励产学合作,共建立了五个研发科技谷,分别为海洋科技、农林与生质能源、激光与半导体、生物医学、化学与药学[278]。

人口

立陶宛总人口不足300万,人口老龄化程度日趋严重,且正面临少子化,2014年统计显示全国人口中14岁以下者占13.5%,15至64岁者为69.5%,65岁以上则为16.8%[279],总和生育率约为1.59[280],29%的新生儿为未婚妇女所生[281],初婚年龄女性为27岁、男性则为29.3岁[282]。

同时,立陶宛人口外流现象非常严重。1992年立陶宛人口达到370万的峰值,随后逐年递减,到2017年已减至285万[283]。

立陶宛的族群自新石器时代起即没有太大的变动,没有大规模的人口取代,因此现今立陶宛人的遗传组成可能与古代的立陶宛人相差不远[285][286][287],且立陶宛人在遗传上的同质性很高,没有明显的子群[288]。2004年的一项线粒体DNA分析显示立陶宛人与斯拉夫民族与芬兰-乌戈尔语族人较为接近,Y染色体单倍群分析则显示立陶宛人与爱沙尼亚人和拉脱维亚人最为接近[289]。

立陶宛约有六分之五的人口为立陶宛人,为波罗的海三国中族群同质性最高的国家,2015年统计显示全国2,921,262人中有84.2%为以立陶宛语为母语的立陶宛人,其他则为波兰人(6.6%)、俄罗斯人(5.8%)、白俄罗斯人(1.2%)与乌克兰人(0.5%)等少数族裔[284],波兰裔立陶宛人是境内人数最多的少数族裔,多居住于立陶宛东南部(维尔纽斯地区);俄罗斯裔次之,多集中在维尔纽斯和克莱佩达两市,分别占当地人口的12%[290]与19.6%[291],并在东部城镇维萨吉纳斯占过半数人口(52%)[292];立陶宛还有约3,000名罗姆人,多住在维尔纽斯、考那斯和帕内韦日斯[293];且有约3,000名利普卡鞑靼人(立陶宛鞑靼人),其祖先约于14世纪末开始自金帐汗国等地迁至立陶宛大公国[294]。此外立陶宛原本有许多犹太人,自18世纪起即为欧洲重要的犹太社群,1941年6月(纳粹入侵前)约有22万名犹太人,几乎都在大屠杀中遇害[295][296],2009年统计显示立陶宛的犹太人仅有4,000人[297]。

立陶宛的官方语言为立陶宛语,部分地区也有相当的波兰语、俄语、白俄罗斯语和乌克兰语人口,其中以沙尔奇宁凯区(80%人口为波兰裔)、维尔纽斯区和维萨吉纳斯最多,有极少数尚存的犹太人仍使用意第绪语。立陶宛法律将少数族裔的语言列入学校教育中,在少数族裔集中的地区设有许多公立学校教授这些语言[298]。根据2011的统计资料,全国有85%人口以立陶宛语为母语、7.2%以俄语为母语、5.3%以波兰语为母语,另外全国有39%的人会说俄语、20%会说英语、9%会说德语、6%会说波兰语、3%会说法语[291][299]。大多数立陶宛学校以英语为第一外语,年轻世代有约80%会说英语[300]。

在欧洲难民危机中,立陶宛依照欧盟成员国的协定接收了一些难民配额[301]。2021年7月,越过白俄罗斯—立陶宛边界进入立陶宛的非法移民数量大增,导致2021年立陶宛移民危机[302]。

天主教自1387年立陶宛基督化以来即为该国的主要宗教信仰,根据2011年人口普查,全国信仰天主教者占77.2%[303],沙俄与苏联时期政府推行俄罗斯化政策,天主教会均受到迫害,苏联时期许多天主教神父与修女领导反苏抵抗运动,他们在1972年至1989年出版《立陶宛天主教会记事》,纪录当局对教会的迫害以及其他侵犯人权的行为[304],立陶宛北部的十字架山即为和平抵抗的象征,苏联政府曾数次尝试以挖土机将其破坏[305]。

除天主教外,立陶宛有4.1%的人口信仰东正教,多为俄罗斯裔立陶宛人,另外有0.8%信仰东正教旧礼仪派,其社群可追溯至十七世纪中叶[303]。宗教改革对立陶宛的影响不若在东普鲁士、拉脱维亚与爱沙尼亚般强烈,信仰基督新教者只有0.8%(路德宗0.6%、归正教会0.2%),有文献记载二战前信仰新教的人口占3.3%[306],多为居住在克莱佩达地区的德国人与普鲁士立陶宛人[307],但他们在战后多被驱逐[308][309],现时的新教徒多为本地立陶宛人。1990年代起也有新的福音教会来到立陶宛[310]。此外利普卡鞑靼人(立陶宛鞑靼人)仍信仰伊斯兰教[311],少数尚存的犹太人也维持了犹太教的信仰与文化[312]。

近年来一种称为洛姆瓦的新异教信仰人口渐增,洛姆瓦脱胎自立陶宛神话的多神信仰,遵循波罗的海地区古代的信仰仪式[313][314][315],崇尚自然的神圣,且具有祖先崇拜的元素[316]。2001年人口普查显示立陶宛有1,270人尊奉波罗的海传统信仰[317],2011年则增加至5118人[291]。

立陶宛自1990年代开始持续都市化,阿利图斯、马里扬波莱、乌泰纳、普伦盖与马热伊基艾等地逐渐成为地区中心城市,维尔纽斯与考那斯则为城市功能区(FUA)[319]。2015年全国有约三分之二的人口居住于都市[279]。

2019年立陶宛的平均寿命为76岁(男性71.2岁、女性80.4岁)[321] ,婴儿死亡率为2.99/千人[322] 。国内的高自杀率是一社会议题,1990年代自杀率大幅上升[323],后来虽逐年下降,但仍是欧盟国家中自杀率位居前列者[324],2019年自杀率为20.2/10万人[323],自杀现象可能与社会转型、经济危机、酗酒、社会包容与霸凌有关[325]。

立陶宛税制中包含强制的医疗保险(Privalomasis sveikatos draudimas,PSD)[326],涵盖了包括急诊等大多数的医疗费用[327](但不包括牙科、门诊药与部分医疗产品的费用[328]),且未纳保者亦可使用免费急诊服务[328]。2000年起立陶宛多数的医疗院所为非营利机构,除卫生部经营的数间医院以外,也有许多私立医院提供自费门诊服务[329],医疗费用与其他欧洲国家相比较为低廉[330]。2009年统计全国有12,191名医师(36.14名医师/十万人)[331]。2018年衡量欧洲各国医疗品质的欧洲健康消费指数中,立陶宛在35个国家中排名第28名[332]。

一项来自牛津大学的研究表明,2019冠状病毒病疫情导致了立陶宛男性预期寿命降低了1.7岁(在研究的29个国家中仅次于美国的2.2岁),女性则降低了1.3岁。[333]

立陶宛宪法规定国民6岁至16岁需接受十年的义务教育[334]。2016年政府在教育上的花费约合GDP的5.4%(公共支出总和的15.4%)[335]。维尔纽斯大学是立陶宛最大的大学,且为欧洲历史最悠久的大学之一,其历史可追溯至1579年[336];考纳斯理工大学为立陶宛排名第二的大学,为波罗的海地区重要的理工大学[337]。

世界银行统计立陶宛15岁以上人口的识字率为100%[338],入学率高于欧盟平均,失学率也低于欧盟平均,欧洲统计局资料显示立陶宛人受过中等教育者的比例在欧盟国家中位居前列[339] ,经济合作暨发展组织(OECD)数据显示立陶宛人接受中学后教育的比例位居世界前五[340],2016年25至34岁的人口中有54.9%已完成中学后教育,25至64岁人口中完成理工科、商科、行政与法律中学后教育者皆略高于OECD国家的平均值[341]。

立陶宛的教育系统也面临一些结构性议题,例如资金不足、教学品质不佳与学生数量下降等,立陶宛教师的薪资是欧盟国家中最低的[342],2014年[343]、2015年[344]与2016年[345][346]皆导致教师罢工抗议,高等教育教师的薪资也较低落,许多大学教授需兼职以维生[347]。国际学生能力评估计划(PISA)2010年与2015年的报告中,立陶宛学生的数学、科学与阅读能力皆低于OECD国家平均[348][349]。从2005年到2015年,少子化造成6至19岁的人口数下降了36%,使得学校的师生比提高,许多乡村学校被迫重组整并[335],为因应少子化[350][351],立陶宛议会决议减少大专院校的数量[352][353],例如在2018年将立陶宛教育大学与亚亚历山大德拉斯·斯图尔金斯基斯大学并入维陶塔斯马格努斯大学[354]。

基础建设

运输业是立陶宛经济中排行第三的产业[356]。经过立陶宛的第一条铁路为华沙-圣彼得堡铁路,始建于19世纪中叶,当时建造的考那斯铁路隧道现仍在使用[357][358]。现时立陶宛铁路路网长约1,700公里,使用俄罗斯轨距(其中有115公里使用标准轨[359]),其中约120公里已电气化,因多数铁道轨距与欧洲其他国家的标准轨不同,运行时需要换轨。立陶宛国内超过一半的货运使用铁路[360]。连接芬兰与波兰的标准轨铁路波罗的海铁路现正兴建中,将穿越立陶宛等波罗的海国家[361]。

立陶宛的公路运输也相当发达,2016年与2017年立陶宛的运输公司均因订购大批的卡车而引起关注[362][363],境内约九成的商业卡车运输为国际运输,占比为欧盟中最高[364]。

克莱佩达港是立陶宛唯一的商港,2011年的货物交易量为4,550万吨(含北侧的布廷格油库)[365],此港口是波罗的海地区的第八大港[366],但并未名列欧盟前二十大商港[367][368],目前有扩建计划进行中[369]。

维尔纽斯国际机场为立陶宛最大的机场,2019年在欧洲机场中客运量排名第93,服务旅客约500万人次[370]。其他国际机场还包括考纳斯机场、帕兰加机场与希奥利艾国际机场[371]。

立陶宛过去高度依赖核能发电,据国际原子能机构统计,2002年底立陶宛的核能发电在全国总发电比例中占了80.1%[372],当时立陶宛的核能发电厂伊格纳利纳核电站反应堆的设计与发生事故的切尔诺贝利核电厂类似,且一样缺乏稳固的安全壳[373],欧盟将关闭此核电厂作为立陶宛入盟的条件,2004年底立陶宛将一号机关闭,2009年底又将二号机关闭[374][375][376],原本计划兴建的维萨吉纳斯核电站也于2012年公投中因近65%的投票者反对而被叫停[377][378][379]。

废除核电后,立陶宛对俄罗斯的能源依赖增加[380][381],主要电力来源为以天然气发电的埃莱克特伦艾发电厂,此外还有考那斯水力发电厂与克莱佩达地热示范发电厂(波罗的海地区的第一座地热发电站[382])弥补用电缺口,2015年统计显示立陶宛有66%的供电仰赖进口[383]。

为减低对俄罗斯天然气工业股份公司的依赖[384][385],立陶宛于2014年兴建了克莱佩达液化天然气存储与再汽化油库(Klaipėda LNG FSRU),其中液化天然气载运船名为FSRU独立号(Independence),挪威天然气公司Equinor于2015年至2020年间,每年向此站供应了5.4亿立方米的天然气[386]。2015年底,连接立陶宛与瑞典的海底电力电缆NordBalt和连接立陶宛与波兰的电缆LitPol Link完工[387],此外还有波兰与立陶宛间的油气管道正在兴建中[388]。

文化

17世纪推广立陶宛语的学者孔斯坦蒂纳斯·希尔维达斯

现代立陶宛语的奠基者尤纳斯·亚布隆斯基斯

立陶宛语为立陶宛的官方语言,且为欧盟官方语言之一,与拉脱维亚语同属印欧语系波罗的语族,但彼此无法互通,有学者认为立陶宛语是印欧语系中最保守的语言,保留了许多原始印欧语的特征[390],因此立陶宛语对历史比较语言学的研究以及原始印欧语的重构相当重要[391],弗兰茨·博普、奥古斯特·施莱谢尔、阿达尔伯特·贝岑贝格尔、路易·叶尔姆斯列夫[392]、弗迪南·德·索绪尔与弗拉基米尔·托波罗夫等语言学家均曾研究过立陶宛语[393]。

立陶宛语可分为奥克施泰提亚方言与萨莫吉提亚方言两大方言,前者主要通行于立陶宛中部、南部与东部,后者则流行于西部[394],因萨莫吉提亚方言使用许多和奥克施泰提亚方言不同的词汇,有些语言学家将前者视为一独立的语言[395],两方言中复元音uo与ie的发音也有差异[394]。

立陶宛文使用稍经修改的拉丁字母书写,在16至17世纪逐渐成熟,当时的学者米卡洛尤斯·道克沙、斯坦尼斯洛瓦斯·拉波洛尼奥斯、阿布拉欧马斯·库尔维埃蒂斯、尤纳斯·布雷特库纳斯、马尔蒂纳斯·马日维达斯与孔斯坦蒂纳斯·希尔维达斯等人推广使用立陶宛语,并编纂字典与书籍[396],孔斯坦蒂纳斯·希尔维达斯于1620年左右出版了第一本立陶宛语字典,为拉丁语、波兰语与立陶宛语的三语字典;丹尼尔·克莱恩于1653年以拉丁文出版了第一本立陶宛语的文法书《立陶宛语文法》(Grammatica Litvanica);19世纪的语言学家卡齐米埃拉斯·布加编纂了更为详尽的20册《立陶宛学术辞典》[397]。

20世纪作家尤纳斯·亚布隆斯基斯的文学作品对立陶宛语文的发展影响重大,他将字母ū引入了立陶宛文中,他考察的语言学资料至今仍为学者研究、编辑时使用的参考文献[398]。

早期的立陶宛文学有许多是以拉丁文写成[400],例如14世纪的格迪米纳斯信件与明道加斯法典。16世纪初的诗人尼可劳斯·胡索维阿努斯也是以拉丁文写作的立陶宛早期作家,他于1523年写成的诗作《水牛外观、野性与狩猎之诗》Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis描述了立陶宛的自然风光与风俗,也提及了一些政治与宗教的议题[401];同年代有诗人以“立陶宛人米哈罗”(Michalo Lituanus)的笔名写成专著《鞑靼人、立陶宛人与莫斯科人的风俗》,但直至1615年才出版[402];1560年左右维尔纽斯市长奥古斯提努斯·罗顿都斯以拉丁文写作立陶宛历史,但此书今已佚失;尤纳斯·拉德瓦纳斯模仿古罗马诗人维吉尔的《艾尼亚斯纪》写作了拉丁文长篇史诗《拉德维利阿斯》,歌颂立陶宛大公国贵族米科瓦伊·拉齐维乌在乌拉之战(立窝尼亚战争)战胜沙俄[403]。17世纪仍有立陶宛作家以拉丁文写作,如著有许多神学与音乐书籍的日吉曼塔斯·利奥克斯米纳斯[404]。

16世纪开始出现了以立陶宛语写作的书籍,以神学书籍为主。1547年马尔蒂纳斯·马日维达斯编纂、出版了第一本立陶宛语书籍《教义问答概要》[405][406],为基于马丁路德《路德小问答》的波兰语译本而编成,不久后米卡洛尤斯·道克沙也将耶稣会教士亚科伯·雷德斯马(Jacobo Ledesma)所著的教义问答翻译成立陶宛语出版[407]。

18世纪诗人克里斯蒂约纳斯·多内莱蒂斯为启蒙运动时期的重要立陶宛作家,其诗作《四季》以六步格写成[408],是首个立陶宛语的虚构文学作品。19世纪初立陶宛文学受古典主义、感伤主义与浪漫主义等思潮影响,重要作家有麦洛尼斯、安塔纳斯·巴拉纳斯卡斯、西莫纳斯·道坎塔斯、奥斯卡·米洛什与西蒙纳斯·斯坦内维丘斯等[408]。十九世纪末沙俄颁布立陶宛书刊禁令,查禁所有以拉丁字母印刷的立陶宛语出版物,有许多书籍走私者私下传播立陶宛语书刊,使立陶宛语免于消亡[409]。

立陶宛境内有约20座城堡,还有许多古代贵族的宫殿与庄园,许多留存至今[410]。泽尔维诺斯与卡皮尼什基艾为民族村,保留了许多历史悠久的老屋[411]。

约翰·克里斯托夫·格劳比茨、马尔钦·克纳夫斯、劳里纳斯·古采维丘斯与Karol Podczaszyński等17至19世纪的立陶宛建筑师将巴洛克与新古典的建筑引入立陶宛[412],使维尔纽斯成为东欧巴洛克风格的重镇[413],维尔纽斯旧城因建有大量巴洛克式教堂等建筑而获选为世界文化遗产[414]。

一战后的战间期立陶宛的临时首都考那斯建了许多装饰风与立陶宛民族浪满主义风格的建筑,为欧洲装饰风建筑的代表之一,获选欧洲遗产标识[415]。

立陶宛主要的戏剧院包括维尔纽斯的立陶宛国家剧院与维尔纽斯旧剧场、考那斯的考那斯国家剧院和克莱佩达的克莱佩达剧院等[416];著名剧团包括怪人剧团以及剧作家奥斯卡拉斯·科尔苏诺瓦斯和吉蒂斯·伊瓦纳斯卡斯的剧团等;Sirenos(意为警报器)、TheATRIUM与Nerk į teatrą(意为潜入戏院)等为立陶宛重要的戏剧节[417][418][419]。

立陶宛传统音乐为波罗的音乐的一支,使用拨弦乐器(康科勒琴)与管乐器,传统音乐多用于风俗仪式,包含一些多神异教信仰的元素,可因地区分为单音、异音与复音(如苏塔廷内斯 Sutartinės)三种型式[420][421]。1924年第一届立陶宛音乐节于考那斯举办,1990年起音乐节每四年举办一次,每年均吸引约三万名传统歌舞的表演者前来参加[422],2003年立陶宛与爱沙尼亚和拉脱维亚的音乐节共同入选人类口述和非物质遗产代表作名录[423]。

1636年9月4日,数名意大利歌剧家在波兰国王瓦迪斯瓦夫四世邀请下,于立陶宛大公宫演出歌剧,为立陶宛首次的歌剧演出[424]。现时维尔纽斯的立陶宛国家歌剧和芭蕾舞剧院有歌剧演出,为立陶宛的重要演出场地,由独立艺术家组成的维尔纽斯城市歌剧团也有歌剧演出[425]。

19世纪末的艺术家米卡洛尤斯·孔斯坦蒂纳斯·丘尔廖尼斯为立陶宛历史上重要的画家与作曲家,在他35年的人生中创作了超过200首歌曲,对立陶宛文化带来重要影响,为象征主义、新艺术运动与世纪末艺术的代表人物,还被认为是欧洲抽象艺术的先驱之一[426]。1970年代布罗纽斯·库塔维丘斯、奥斯瓦尔达斯·巴拉考斯卡斯、奥努特·纳布泰特与维德曼塔斯·巴图利斯等新世代的作曲家逐渐登上舞台,他们尝试将现代极简主义及新浪漫主义与立陶宛传统音乐结合,以创造新的曲风[427] ;同时期维亚切斯拉夫·加内林、弗拉基米拉斯·塔拉索瓦斯与弗拉基米拉斯·切卡西纳斯三位爵士音乐家的组合(加内林/塔拉索瓦斯/切卡西纳斯三人组)奠定了维尔纽斯爵士乐派的基础[428],立陶宛今有维尔纽斯爵士音乐节、考那斯爵士音乐节与比尔什托纳斯爵士音乐节等艺术活动[429][430]。

合唱也是立陶宛文化的重要元素,维尔纽斯是迄今唯一出过三个欧洲六大合唱联赛优胜合唱团的城市[431]。

立陶宛音乐资讯中心(LMIC)为在国内外推广立陶宛音乐的非营利组织[432]。

1944年苏联占领立陶宛后,立陶宛的艺术创作受苏联审查制度限制,任何批评政府的艺术均遭查禁[433] 。1965立陶宛的第一批摇滚乐团成型,包括考那斯的Kertukai、Aitvarai与Nuogi ant slenksčio,以及维尔纽斯的凯斯图蒂斯·安塔内利斯、Vienuoliai与Gėlių Vaikai。1987年至1989年立陶宛音乐家举办了摇滚游行(Roko maršas)音乐节,在歌曲中加入了暗讽时政的比喻[434][435],为促成波罗的三国独立之歌唱革命的重要一环[436],阿尔吉尔达斯·考斯佩达斯担任团长的后现代摇滚乐团安蒂斯(Antis)为当时最活跃的乐团之一,在其歌曲〈僵尸〉(Zombiai)中即有关于苏联红军占领立陶宛、在乌克梅尔盖驻军的歌词[437][438];维陶塔斯·凯尔纳吉斯的歌曲〈科罗拉多金花虫〉(Kolorado vabalai)中,金花虫暗指配戴近卫军丝带的苏联人[439]。

立陶宛甫独立时,摇滚乐团Foje风靡一时,其演唱会吸引上万人进场[440],1997年乐团解散后,原吉他手安德留斯·马蒙托瓦斯仍是立陶宛乐坛的重要人物[441]。

另一名歌手马里约纳斯·米库塔维丘斯创作了立陶宛体坛国歌〈三百万〉与2011年欧洲篮球锦标赛(立陶宛主办)的主题曲Nebetyli sirgaliai[442][443]。

立陶宛料理与北欧料理相似,但仍颇具自己的特色,使用的素材包括大麦、马铃薯、黑麦、甜菜、蔬菜、浆果及蘑菇等本地农产品,沿海地区也常有鱼类料理[444],起司、酸奶、酸奶油与奶油等也是重要的饮食元素;传统料理中的肉类主要为腌制,如烟熏香肠、火腿、斯基兰迪斯香肠等;汤品则有牛肝菌汤、白菜汤、甜菜汤、牛奶汤与数种粥品[445][446]。黑麦面包为立陶宛传统料理的主食,早餐、午餐与晚餐均会食用,并在传统祭仪中扮演重要角色[447]。

立陶宛料理受德国饮食影响,引入了许多猪肉与马铃薯制品,如东欧黑布丁、立陶宛马铃薯布丁与传统甜点树蛋糕,而传统肉饺基比奈则源于信奉犹太教的卡拉伊姆人[448]。另外因过去许多立陶宛贵族聘用法国厨师,立陶宛饮食也受法国饮食的影响[449]。

波罗的人制作蜂蜜酒已有上千年历史[450],啤酒为现今立陶宛最受欢迎的酒精饮料,早在11世纪即有农家酿造啤酒的纪录,被用于传统祭仪中[451],近代立陶宛人则以农家酿造为基础,开发了商业酿造啤酒的生产模式[452][453]。根据2015年统计,立陶宛为欧洲单位人口啤酒饮用量第五高的国家[454]。

根据2018年统计,立陶宛销量最大的报纸为立陶宛早报(市占18.8%),政治立场偏向自由派[455],其他依序为立陶宛晚间新闻(12.5%)、考那斯日报(3.7%)、希奥利艾地区报(3.2%)与西部快报(2.7%)等;销量最大的周报为〈本周〉(Savaitė,34%),其他依序为〈民众〉(Žmonės,17%)与Prie kavos(11.9%)等[456];收视率最高的电视台为TV3(35.9%),其他依序为LNK电视台(32.8%)、立陶宛国家广播电视台(30.6%)、BTV电视台(19.9%)与立陶宛晨间电视台(19.1%)[457];最多人收听的广播电台依序为M1广播电台(15.8%)、Lietus(12.2%)、LRT广播电台(10.5%)与Radiocentras(10.5%)[458]。

立陶宛有两个国庆日,一为2月16日,纪念1918年立陶宛独立法案签署的日期,另一为7月6日(立陶宛国家日),纪念1253年明道加斯建立立陶宛王国;6月24日的圣约纳斯节(仲夏节)是源于多神异教信仰庆祝夏至的节日。截至2018年,立陶宛全年共有13个国定假日[459]:

除国定假日外,立陶宛重要的庆典与活动还有维尔纽斯的圣加西弥禄市集、维尔纽斯国际影展[460]、考那斯城市日[461]、克莱佩达海洋节[462]、时尚感染(立陶宛最大的时装秀)[463]、维尔纽斯书展、维尔纽斯马拉松、立陶宛音乐节、维尔纽斯爵士音乐节、恶魔石露天音乐节、大萨莫吉希亚骷髅地节[464]与阿普奥莱节等[465]。

篮球是立陶宛最受欢迎的运动,2021年立陶宛国家男子篮球队的国际篮球总会世界排名为第8名[466],作为一支欧洲劲旅,曾经三次获得欧洲篮球锦标赛冠军(1937年、1939年与2003年),三度获得奥运会男篮比赛铜牌(1992年、1996年与2000年)[467]。立陶宛男篮秉承了传统的欧洲实用派打法,以整体打法为特点[468]。篮球赛在立陶宛国内很受关注,2014年全国有近76%人口收看世界杯篮球赛的电视转播[469]。

立陶宛也出过多名NBA球星,包括已退役的阿维达斯·萨博尼斯、萨鲁纳斯·马修利奥尼斯[470]、阿维达斯·马齐奥斯卡斯、利纳斯·克莱扎与达柳斯·桑盖拉等,以及现役球员约纳斯·瓦兰丘纳斯和多曼塔斯·萨博尼斯[471]。另外中华人民共和国国家男子篮球队前主教练尤纳斯·卡兹劳斯卡斯也是立陶宛人[472]。

立陶宛在历届奥林匹克运动会中共获得25面奖牌,包括6面金牌(田径、现代五项、射击与游泳等项目),其中铁饼选手维尔吉利尤斯·阿莱克纳曾于2000年悉尼奥运与2004年雅典奥运两度获得金牌,又于2008年北京奥运获得铜牌[473];2012年伦敦奥运中年仅15岁的游泳选手鲁塔·美露泰夺下女子100米蛙式的金牌[474]。

参加冬季运动的立陶宛运动员则较少,但国内逐渐建立了溜冰场、滑雪场等场馆,如2011年建成的雪竞技场为波罗的海地区的第一座室内滑雪场[475]。2018年立陶宛男子冰球队在世界冰球锦标赛第一级B组的六队中获第一名[476]。

2021年9月立陶宛主办了2021年国际足总室内五人足球世界杯,为该国首次主办国际足总竞赛[477]。

立蒂尼斯是立陶宛的一种传统球类运动,球员试图将球扔到对手后方得分,并持棒阻挡对手掷球进攻[478]。立斯蒂内斯则是种立陶宛传统的摔跤运动[479]。

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads