热门问题

时间线

聊天

视角

腹瀉

病症 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

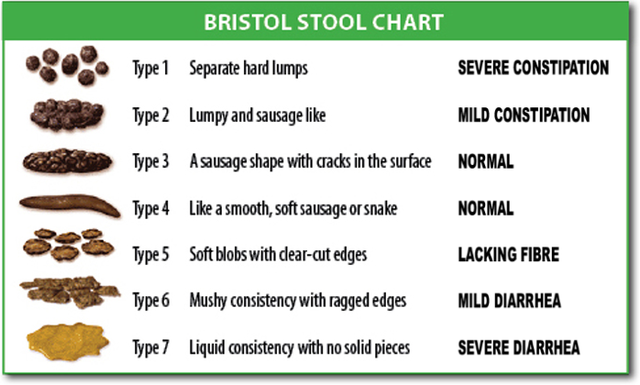

腹瀉(diarrhea,diarrhoea)是排便次數增多(>3次/天)或糞便量增加(>200克/天),且糞質稀薄(含水量>85%)的症狀[2][3];可帶有黏液、膿血或未消化的食物。

腹瀉常伴有排便急迫感、肛門不適、失禁、脫水等症狀[4]。腹瀉分急性和慢性兩類:急性腹瀉,一般病程少於2周;慢性腹瀉,一般病程至少4周[5]。

Remove ads

名詞

腹瀉俗稱拉肚子,廣州話俗稱肚屙,台語俗稱疶屎,中醫稱之為泄瀉,diarrhea 源自古希臘語 διάρροια,包含兩個詞根:διά(diá),經過,及 ῥέω(rhéō),流動。

症狀

根據世界衛生組織的定義,腹瀉是指每天排出稀便或水便三次或以上,或是排便的頻率比該人的正常高[6]。腹瀉的症狀常持續好幾天而且可能因為體液流失的關係而產生脫水現象。如果脫水的情形繼續惡化,接下來可能會出現排尿量減少、膚色蒼白、心跳過速、或者對外界刺激反應不佳。另外,對以母乳餵養的嬰兒來說,軟便可能是正常的現象。

定義

根據世界衛生組織定義,腹瀉指每日排出≥3次稀便或水樣便,或排便頻率超過個人正常水平。[4]

世界胃腸病學組織將急性腹瀉定義為:持續<14天的異常頻繁半固態或液態糞便排出。[7] 水樣急性腹瀉可稱為AWD(Acute Watery Diarrhoea)。[8]

分泌性腹瀉由主動分泌增加或吸收抑制引起,通常無結構性損傷。最常見病因是霍亂毒素刺激陰離子(尤其是氯離子Cl⁻)分泌。為維持胃腸道電荷平衡,鈉離子(Na⁺)與水隨之排出。此類腹瀉的腸液分泌與血漿保持等滲狀態,即使空腹時仍持續存在。[9][10] 即使停止進食,腹瀉仍持續。

滲透性腹瀉因過量水分被吸入腸腔所致。攝入高糖或高鹽溶液可使水分從身體進入腸道,引發此類腹瀉。[11][10] 滲透性腹瀉也可源於消化障礙(如胰腺疾病或乳糜瀉),未消化營養物質滯留腸腔吸水;或由滲透性瀉藥(通過吸水緩解便秘)引起。健康人群過量攝入鎂、維生素C或未消化乳糖可誘發滲透性腹瀉及腸脹。乳糖不耐受者過量攝入乳製品後難消化乳糖。果糖吸收不良者過量果糖攝入亦可致腹瀉。高果糖食物若同時含高葡萄糖則更易吸收且較少引發腹瀉。糖醇類(如山梨糖醇,常見於無糖食品)難以吸收,大量攝入可致滲透性腹瀉。[9] 多數情況下,停用誘因(如牛奶或山梨糖醇)後腹瀉即止。

滲出性腹瀉表現為糞便含血及膿液,見於炎症性腸病(如克羅恩病或潰瘍性結腸炎),以及嚴重感染(如大腸桿菌或其他食源性疾病)。[10][9]

炎症性腹瀉因黏膜或刷狀緣損傷導致富含蛋白質的液體被動丟失及吸收能力下降。此類腹瀉可兼具上述三型特點。[12] 病因包括細菌/病毒/寄生蟲感染、自身免疫性疾病(如炎症性腸病)、結核、結腸癌及腸炎。[10]

健康影響

腹瀉性疾病可能對體能發育和智能發育產生雙重負面影響。"無論何種原因導致的兒童早期營養不良,均會降低成年後的體能水平與勞動效率"[13],而腹瀉正是兒童營養不良的首要誘因[14]。更有證據表明,腹瀉性疾病對神經認知發育存在顯著危害:即使在控制蠕蟲感染和早期母乳餵養因素後,曾患嚴重腹瀉的兒童在系列智力測試中仍表現顯著低下[13][15]。

腹瀉可引發:

口服藥物時,腹瀉可能縮短藥物在消化道的滯留時間,降低生物利用度導致治療失敗。臨床應對策略包括: 1. 減少藥物劑量 2. 調整給藥頻次 3. 停用致瀉藥物 4. 加強補液治療

病因與診斷

最常見的原因為腸道感染,可能是病毒、細菌、或寄生蟲感染,也就是一般所謂的「腸胃炎」。主要是透過與病人的密切接觸(例如:透過與病人分享食物、水、器皿、接觸到病人的嘔吐物、排泄物或病人曾接觸的物體表面)、吃或喝到污染的食物或飲料等途徑傳染。另外也可能是全身性感染的其中一個表現。非感染性原因例如:乳糖不耐症、發炎性腸道疾病、藥物、大腸激躁症、急性中毒等因素[16]。另外依症狀持續時間可分為急性腹瀉(小於兩周)、持續性腹瀉(二至四周)、慢性腹瀉(大於四周)[17]。急性水樣腹瀉其中一個原因為霍亂弧菌感染。出血性腹瀉,也就是糞便中帶血,又稱為「痢疾」(Dysentery)[4]。大部分情況不需做糞便培養確定病原[18]。

感染性腹瀉的病原體包括病毒、細菌和寄生蟲[19],臨床上常稱為胃腸炎[20]。成人病毒性腹瀉最常見病原為諾如病毒[21],而5歲以下兒童以輪狀病毒為主[22]。腺病毒40/41型及星狀病毒也是重要病原[23][24]。在美國,產志賀毒素大腸桿菌(如O157:H7血清型)是感染性血便最常見病因[25]。

細菌性腹瀉常見病原包括彎曲菌屬,而沙門氏菌屬、志賀氏菌屬及特定大腸桿菌株也頻繁致瀉[26]。

老年人(尤其接受抗生素治療者)中,艱難梭菌毒素常致嚴重腹瀉[27]。

寄生蟲(尤以原蟲如隱孢子蟲、賈第鞭毛蟲、溶組織內阿米巴、芽囊原蟲、環孢子蟲為著)常致慢性腹瀉。廣譜抗寄生蟲藥硝唑尼特對多種致瀉寄生蟲有效[28]。

其他感染因子(如寄生蟲或細菌毒素)可加劇症狀[29]。在衛生條件良好、食物飲水充足時,健康人群通常數日內自愈。但體弱或營養不良者可能進展為嚴重脫水甚至危及生命[30]。

Remove ads

貧困程度與人群腹瀉發病率密切相關,此關聯源於貧困人群的生活環境:

- 居住條件:擁擠、泥土地面、人畜共居

- 基礎設施:缺乏清潔飲水、糞便無害化處理設施

- 食物安全:無冷藏設備

- 醫療資源:缺乏適齡營養支持及醫療干預能力

"貧困限制了對腹瀉的營養干預能力,無法提供適齡平衡膳食或調整飲食以修復營養損失,醫療資源匱乏進一步加劇此影響。"[32]

清潔飲水缺乏是最常見感染源。不當糞便處理導致地下水污染,在水過濾/淨化缺失時引發群體性感染。人類糞便含多種潛在致病源[33]。

合理營養對預防感染性腹瀉至關重要,尤見於免疫系統未健全的兒童。鋅缺乏症(常見於開發中國家兒童)即使輕度缺乏也可顯著損害免疫系統發育與功能[34][35]。鋅缺乏兒童更易發生腹瀉、嚴重腹瀉及發熱性腹瀉[36]。

維生素A缺乏症可加劇腹瀉嚴重度。儘管關於缺乏症與發病率的關係存在爭議[37],但有研究顯示缺乏狀態增加發病風險[38]。全球約1.27億學齡前兒童缺乏維生素A[39],此群體面臨更高感染風險。

預防與治療

感染性腹瀉的預防方式包括:改善環境衛生、確保飲用水的潔淨以及勤洗手。讓嬰兒持續哺乳至少六個月,並施打輪狀病毒疫苗也是推薦的預防方式[4]。在治療方面,給病人服用口服脫水補充液(乾淨的飲用水加上適量的鹽、糖、以及鋅片)[40],如果說買不到口服脫水補充液,可以參考配方自行配製[41],口服脫水補充療法在過去25年內拯救了五千萬名孩童免於因腹瀉造成的脫水或電解質不平衡而死亡[1]。一般建議腹瀉患者仍可正常進食(如果是哺乳中的嬰幼兒則照常哺乳)[4]。徜若病人出現嚴重的脫水症狀,則可能需要靜脈輸液,但這情形並不常見,絕大多數的案例都能經口補足流失的水和電解質。腹瀉的病人很少需要抗生素,但在極少狀況下仍需要依情形給予抗生素(例如腹瀉中帶血、伴隨高燒、旅行後隨即發作的嚴重腹瀉、或是在糞便檢體中見到或培養出特定的細菌或寄生蟲)。樂必寧(Loperamide)對減緩腸道運動可能有幫助,但並不被建議用在嚴重腹瀉的患者身上[18]。

流行病學與社會文化影響

全球每年有17至50億例的腹瀉病例[4][16],尤其常發生在開發中國家的兒童身上(平均約一年3次[4])。2012年全球五歲以下兒童死因當中腹瀉排名第二(有76萬名兒童死於腹瀉,佔11%[4][42])。經常發生的腹瀉也會造成五歲以下的兒童的營養不良及其他長期問題[4](如生長遲緩或智力發展遲緩[42])。而根據世界衛生組織2009年的報告,全世界五歲以下的兒童死亡有百分之二十是腹瀉所引發的脫水現象造成的。每年有一百八十萬孩子死於腹瀉[43]。

參見

- 止瀉藥

- 痢疾

- 霍亂

- 副霍亂

- 大腸桿菌O157:H7型

- 便秘

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads