热门问题

时间线

聊天

视角

中國科學技術大學校史

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

中國科學技術大學是中華人民共和國成立後建立的一所理工科大學,擁有半個多世紀的歷史。

北京創辦

在中華人民共和國建國之初,國家急需大批尖端科技人才,特別是新興邊緣科學技術領域(如核物理、空間科技等)。1958年初,北京地區一些研究所的科學家(包括錢學森、華羅庚等人)提出以中國科學院的科研力量為基礎,採取「全院辦校,所繫結合」的方針,創辦一所新型的社會主義大學。[1]當年5月,中國科學院副院長張勁夫代表科學院向中央提出申請,劉少奇、周恩來、陳雲、鄧小平等中央領導人都表示贊成。隨後,中國科學院院長郭沫若、教育部副部長黃松齡以及竺可楨、吳有訓、嚴濟慈、錢學森、杜潤生、郁文、趙守攻、于光遠等人組成大學籌備委員會,開始創辦學校的籌備工作:「中國科學技術大學」被確立為學校名稱,設置原子核物理和原子核工程系、技術物理系、化學物理系、物理熱工系、無線電電子學系、自動化系、力學和力學工程系、放射化學和輻射化學系、地球化學和稀有元素系、高分子化學和高分子物理系、應用數學和計算技術系、生物物理系等12個系。[1]1958年9月20日,中國科學技術大學進行了成立暨開學典禮;次日,《人民日報》報道了中國科學技術大學的成立,並稱之為「我國教育史和科學史的一項重大事件」。[2]

Remove ads

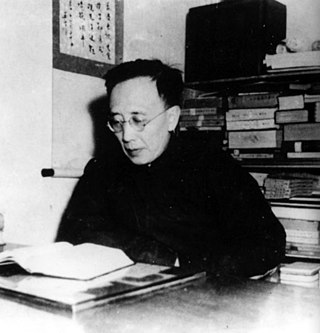

創建之初的校址在北京市玉泉路中共中央黨校內。首任校長為郭沫若,郁文任黨委書記。趙忠堯、錢學森、華羅庚、郭永懷、趙九章等當時的學科帶頭人分別擔任近代物理系、近代力學系、數學系、化學物理系、地球物理系等系系主任並親自授課。在建校第二年,即1959年,被列為全國16所重點大學之一,成為當時最年輕的全國重點大學。1959年8月,中國科學情報大學併入該校,成立科學情報系。[3]1963年7月14日,學校舉行首屆畢業典禮,時任副總理的陳毅、聶榮臻以及校長郭沫若等參加了畢業典禮。[4]從1963年開始,中科大曾短暫地招收過一些研究生,並有成立研究生院的計劃,[4]但由於文革的原因,沒有能夠實施。1966年,本科學制改為5年。[5]1964年,學校進行了學科調整,將原有的12個系簡併為數學系、物理系、近代化學系、近代物理系、近代力學系、無線電電子學系6個系。當年,學校學生總數超過3000人,教師有800多人。[6]

1966年,隨著文化大革命的開始,學校也無可避免地受到影響,畢業生分配被推遲到次年,本科生和研究生的錄取被停止,學校則停課(1967年,部分年級曾復課)。[7]

Remove ads

合肥時期

在文化大革命的嚴重衝擊下,以及戰備疏散的要求,儘管受到師生的一致反對,[9]中科大還是於1969年12月被迫搬出北京。搬遷處曾三易其址(初為河南南陽,後改安徽安慶),最終確定為安徽省省會合肥市,校址為原合肥師範學院。整個搬遷過程一直到1970年10月才基本完成,搬遷過程中圖書、器材、教員均流失大半,其中教師數量不足百人。1972年,學校開始了重建工作;由於師資缺乏,1975年,學校在全國範圍內挑選了300多名1967-1970屆畢業生,組織他們回校學習,培訓後作為補充師資。1972年到1976年期間,學校招收了一些學制3年的工農兵學員。雖然受到文革的嚴重影響,但學校的規模逐漸擴大,到1977年底,全校教師達到1157人。[5]

1978年中共「撥亂反正」後,中科大逐漸回到正常的辦學軌道,開始了「第二次創業」的高潮。

在中央的支持下和時任副總理方毅的推動下,中科大於1978年3月開設了少年班,選拔智力超常的少年進校學習,首期少年班共招收21名少年大學生。[10][11]同年,中科大在北京設立了中國大陸的第一個研究生院,並提出建立培養本科-碩士-博士的完整教育體系;首批錄取的研究生為107名;1983年,中國大陸首批授予博士學位的18人中,有白志東、蘇淳、李尚志、范洪義等7人為中科大培養的研究生。[5]從1979年開始,學校向國外派遣訪問和進修學者,為學校的發展培養高科技人才。

1978年,第一任校長郭沫若去世;1980年,原副校長嚴濟慈出任第二任校長;他隨後提出了「創寰宇學府,育天下英才」的建校目標。[12]1980年,中科大幫助建立了合肥聯合大學,副校長楊承宗兼任合肥聯合大學校長。[13]1983年,國家同步輻射實驗室獲得批准在中科大設立,這也是第一個由高校運行的國家實驗室。1984年,在鄧小平的支持下,中科大被國務院批准為七五期間國家重點建設的十所高校之一,中科大再度成為中國大陸最受矚目的理科大學之一。[14][5]1986年,學校開始新校區(即現在的西校區)的建設。1992年,根據科技論文發表結果,中科大被國家科委評選為中國四所科研業績最強的大學之一。[15]

1980年代,中科大思想活躍,方勵之、溫元凱等人對時政的評論曾全國聞名。1986年12月,中科大學生針對合肥市西市區人大代表選舉問題,走上街頭發起「要求進行民主選舉」的遊行,成為全國範圍的第一次學潮,進而擴散至北京、上海等地,史稱八六學潮。[5] 隨後,校長管惟炎(1985年接任校長)和副校長方勵之被撤換。

Remove ads

1993年,國家制定了《中國教育改革與發展綱要》,提出要辦好100所左右的重點大學,開始實施「211工程」;隨後1998年,教育部決定重點支持部分高校創建世界一流大學和高水平大學,即「985工程」。[16]中科大作為國家首批211工程(1995年進入)和985工程(1999年進入)支持對象,也大力推行教學科研改革和結構性調整,開始了第三次創業。[8]1998年,中科大加入了中國科學院實施的知識創新工程,從而獲得了中國科學院更大的支持。[5]

從1990年代開始,學校積極進行教學現代化,將教學設備和方法進行更新,利用多功能教室以及多媒體計算機展開教學,並在校園中普及計算機網絡,使得中科大校園網成為國內高校中普及面和使用率最高的網絡之一。

1998年,朱清時擔任中科大校長,開始推動學校改革;直到2008年離職,朱清時的任期長達10年,也是首任校長郭沫若之後,任期最長的校長。在擔任校長期間,他提出了把學校建成「質量優異、特色鮮明、規模適度、結構合理的世界高水平研究型大學」的目標,並大力推動高層次人才的培養和引進以及積極營造創新環境。[17][18]

從2003年開始,中國科學院開始進一步支持中科大的改革和「全院辦校、所繫結合」的辦學方針。2003年底,中科院下屬的多個研究所的所長或院士被聘任為中科大多個學院院長或系主任。並且在2003年至2006年期間,學校還與中科院的多數院屬單位簽署了全面合作協議。通過以中國科學院為依託,學校參與了國家大科學工程建設:繼1989年建成國家同步輻射實驗室後,2003年中科大又獨立建立了微尺度物質科學國家實驗室,使中科大成為目前全國唯一擁有兩個國家實驗室的高校。[5]

在此期間,學校舉辦了兩次較受關注的校慶活動:四十周年校慶和五十周年校慶。

Remove ads

1998年,學校建校40周年。時任中共中央總書記、國家主席的江澤民為中科大四十周年校慶題詞「面向二十一世紀,建設一流大學,培育一流人才」,時任中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長的李鵬題詞「慶祝中國科學技術大學四十周年,為國家科教事業做出新貢獻」;此外,原全國人大常委會委員長喬石,原國務委員張勁夫,當時的全國人大常委會副委員長周光召、彭珮雲、吳階平以及全國政協副主席錢偉長、李貴鮮、朱光亞,中科院院長路甬祥、教育部部長陳至立、安徽省委書記回良玉等題詞或致信祝賀。[5]9月份,學校舉辦了各類紀念慶祝活動以及一系列的報告會和研討會。[19]當時還屬於學校管理的北京研究生院和管理學院在北京也分別舉行各種慶祝慶典活動。[19]

1999年12月18日,合肥經濟技術學院整建制併入中國科學技術大學,定名為中國科技大學經濟技術學院。

2008年是中科大建校第五十年,為慶祝建校五十周年,學校成立了五十周年校慶顧問委員會。2008年9月20日,中科大舉行了建校五十周年紀念大會。中國郵政集團同日發行中國科大建校五十周年紀念郵票,這是中國郵政首次為名校五十周年校慶發行郵票。[20]而國家天文台向國際天文學聯合會小天體命名委員會申請通過了將編號為19298的一顆小行星正式命名為「中國科大星」,以紀念中科大建校五十周年。[21]

9月25日,中共中央總書記、中國國家主席胡錦濤發來賀信,向中國科學技術大學祝賀建校50周年。胡錦濤稱讚科大「取得了一系列具有世界先進水平的原創性科技成果」,勉勵科大「努力辦成世界一流的研究型大學」。[22]

9月27日,時任中共中央政治局委員、國務委員劉延東和教育部部長周濟、安徽省委書記王金山、中國科學院常務副院長白春禮等視察中國科技大學並祝賀校慶。劉延東稱讚科大是「新中國創辦最成功的大學之一」、是「一所年輕的又充滿希望的大學」。[23]

Remove ads

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads