热门问题

时间线

聊天

视角

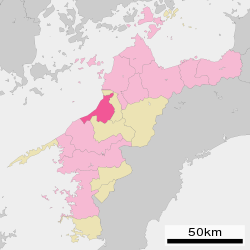

伊予市

日本愛媛縣的市 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

伊予市(日語:伊予市/いよし Iyo-shi)是位於日本愛媛縣西部的市。市名取自日本在律令制時代設置的令制國伊予國[2]。轄區西邊面向伊予灘,當地人口則集中在北部地區及穿越市內的予讚線各車站的周邊地區[3]。伊予市的北部及東南部地區在江戶時代分別作為大洲藩的在鄉町和大洲街道的宿場町而發展,現時當地為愛媛縣內主要的鰹魚乾片、枇杷和栗子產地之一。而伊予市在向外通勤與就學上相當依賴北邊的松山市[3][4]。

Remove ads

地理

伊予市內約56.1%的面積被山林覆蓋,6.5%的面積為農業用地[5]。轄區北部為重信川所形成的沖積平原及地勢較平緩的沖積扇,且位於松山平原(道後平原)的南部[6][7][8]。南部地區則坐落著山勢較平緩的山嶽及海拔約900公尺的陡峭山地,並以東西走向的中央構造線作為分界[6][9]。大谷川、八反地川、中山川、上灘川與豐田川等河皆流經市內,並在南邊與肱川匯流或在西邊注入伊予灘[5][6]。而當地在南海海槽巨大地震的預測中會遭遇震度6弱至6強的地震,並且面臨水位最高達4.3公尺的海嘯侵襲[6]。

伊予市屬於瀨戶內海式氣候,其年均溫約為16.5℃[6][7]。降雨量方面,根據1991年至2019年的統計,北部地區的年均降雨量為1404.6毫米,地處中山間地域的中山地區年均降雨量則為1719.4毫米[6][7]。

歷史

伊予市自古時便有人類居住,市內的東峰遺跡與高見Ⅱ遺跡皆出土過舊石器時代的刀形石器、石核與石斧等文物[10][11]。當地的彌生時代遺跡多集中在北部平原一帶的周邊地區,並且陸續挖掘出蛤刃石斧、石刀及土器等文物[11][12]。伊予市的古墳時代遺跡多集中在北部一帶,如嶺昌寺古墳內出土過三角緣神獸鏡的鏡片碎片,豬之窪1號墳內的箱式石棺出土過土師器、鐵劍和鐵鍬等文物,位於伊豫岡八幡神社境內的伊豫岡古墳則是由10座古墳構成的古墳群[11][13][14][15]。

律令制時代,舊伊予市隸屬於伊予國的伊予郡,舊中山町及雙海町則隸屬於浮穴郡[11][16]。江戶時代,舊伊予市一帶原為松山藩的領地,但在寬永12年(1635年)經替地後成為大洲藩的領地[17][18][19]。而舊伊予市的沿海地區經整建後成為裝運並出口大洲藩稻米的港口(郡中港),並發展成周邊地區的物產集散地及該藩的在鄉町[2][20]。舊中山町在當時作為連接大洲城的城下町與郡中地區的大洲街道宿場町而繁榮,並開始盛行栽培栗子[2][20][21]。舊雙海町則盛行養蠶業、畜牧業及生產木炭和蠟[17][20]。明治時代,郡中港的船舶進出因日本政府實施廢藩置縣而變得更加活躍,同時舊中山町也作為鄰近礦山的主要礦產中轉地而興盛一時[20]。

明治23年(1890年),日本在當地實施町村制,並設置北山崎村、出淵村與下灘村等共10個行政區[20]。明治40年(1907年),出淵村併入中山村;翌年(1908年),石疊村自下灘村分離並編入滿穗村(現內子町)[20]。大正10年(1921年),上灘村改制成上灘町;大正14年(1925年),中山村也改制成中山町[20]。

昭和15年(1940年),郡中村併入郡中町[20]。昭和30年(1955年),南山崎村、北山崎村、郡中町及南伊予村合併成伊予市[20]。同年佐禮谷村併入中山町,上灘町則與下灘村合併成雙海町[20]。昭和33年(1958年),中山町的平岡併入舊伊予市[20]。平成17年(2005年)4月1日,舊伊予市和中山町及雙海町合併成現今的伊予市[22]。當地近年來致力於進行城市的綠化,並在行經市內的予讚線沿線地帶種植油菜花[23][24][25][26]。而平成13年(2001年)3月24日的藝予地震則在伊予市引發震度4至5弱的地震[6]。

行政

歷任市長

Remove ads

人口

伊予市的總人口數在二戰結束後急遽上升,並在進行合併前的1950年達到最高峰52,614人;隨後當地的人口數開始逐年減少[22][34]。雖然1975年至1980年,市內的人口數有短暫增加約1300多人,但1980年以後便回到原本減少的趨勢[34][22]。據估計,伊予市的總人口數在2040年將下降至約26,467人[22]。而根據2020年的統計,市內的高齡人口占比為33.5%,預估2045年將上升至40.2%[35][36]。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 伊予市與日本全國年齡別人口分布比較圖 (2005年資料) |

伊予市的年齡、男女別人口分布圖 (2005年資料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

■紫色是伊予市

■綠色是全國 |

■藍色是男性

■紅色是女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

伊予市人口變化

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 資料來源:日本總務省統計中心提供之人口普查數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

經濟

-

伊予港

-

伊予灘和下灘站

根據日本2020年的國勢調查統計,伊予市的就業人口中有12.2%從事第一級產業,25.7%的就業人口從事第二級產業,其餘的62.1%則從事第三級產業[37]。當地的農業以生產溫州蜜柑和枇杷等農產品為主,其中枇杷的產量在全日本及愛媛縣皆名列前茅;而近年來市內的農業也面臨就業人口不足與高齡化等問題[20][38][39][40][41]。此外伊予市為愛媛縣內主要的鰹魚乾片及栗子產地之一[2][42][43][44][45][46]。而市內也種植多花水仙等花卉[47][48][49]。工業方面,伊予市的工業區多設置在郊區地帶,而進駐的企業包括製造鰹魚乾片的業者、水產加工業與食品加工業等企業[17][20]。

由於伊予市內擁有下灘站、伊予灘及五色濱公園等景點,因此吸引許多遊客前來[21][50][51][52]。根據統計,2012年至2019年,當地每年約有50萬至60萬名遊客到訪[50]。

Remove ads

教育

伊予市內共有9所小學校、4所中學校與1所高等學校(愛媛縣立伊予農業高等學校)[36][53][54][55]。根據2021年5月的統計,市內共有1877名小學生、927名中學生與560名高等學校的學生[56]。

交通

-

中山SIC

-

郡中港站

-

伊予市站

-

下灘站

國道378號由北往西南方沿著伊予市西部的沿海地區延伸,國道56號則與松山自動車道穿越轄區的中部地帶;其中松山自動車道分別在市內的北部和南部設置伊予IC及中山智慧型交流道[3][57]。而為了確保應急車輛在南海海槽巨大地震等大規模的災害發生時能正常使用道路,因此西日本高速道路自2018年便開始進行松山自動車道伊予IC至內子五十崎IC的雙向4車道拓寬工程,並於2025年4月19日先行啟用伊予IC至中山智慧型交流道全長6.3公里的路段[58][59]。

鐵路方面,JR四國的予讚線及其支線分別穿越伊予市的西部沿海地帶及中部地區,伊予鐵道的郡中線則通過轄區東北部的沿海地區[3]。予讚線由東北往西南陸續設置南伊予站、鳥之木站、伊予市站、向井原站、高野川站、伊予上灘站、下灘站和串站,予讚線的支線則自向井原站分岔,並往南設置伊予大平站和伊予中山站[3][60][61]。而郡中線則自終點站郡中港站往北設置郡中站和新川站[3]。

伊予市內的所有JR四國車站均為無人車站,而當地使用人數最多的伊予市站於2024年3月無人化[62][63][64][65]。其中位於西南部的下灘站在1935年至1981年間以「全日本最靠近海的車站」而廣為人知,並且曾因連續3年出現在「青春18車票」的宣傳海報上而聞名,時至今日仍吸引許多慕名前來的旅客[66][67][68][69][70]。

Remove ads

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads